商務(wù)核心區(qū)的地下車行道路系統(tǒng)設(shè)計(jì)探討

王作杰

(上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市 200092)

0 引言

商務(wù)核心區(qū)高開發(fā)強(qiáng)度、高崗位密度、高職住不平衡的特點(diǎn)決定其具有高強(qiáng)度的交通需求。“小街區(qū)、密路網(wǎng)”的城市肌理決定了區(qū)域路網(wǎng)通行容量相對(duì)有限,因此商務(wù)核心區(qū)往往成為一個(gè)城市中交通最為擁堵的地區(qū)[1]。盡管TOD(公交導(dǎo)向發(fā)展)模式正被普遍采用,但商務(wù)核心區(qū)仍面臨嚴(yán)峻的交通壓力,單純依靠地面道路無(wú)法有效協(xié)調(diào)多層次交通需求間的矛盾。交通系統(tǒng)適度的地下化,已經(jīng)被實(shí)踐證明是改善商務(wù)核心區(qū)交通的有效途徑[2]。

伴隨綜合化、規(guī)模化的地下空間開發(fā),地下車行道路系統(tǒng)作為地下空間開發(fā)的重要內(nèi)容,為越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)商務(wù)核心區(qū)所采用。打造地下道路系統(tǒng)對(duì)商務(wù)核心區(qū)具有重要意義:(1)緩解地面交通壓力,提升區(qū)域交通品質(zhì)。地下車行道路網(wǎng)絡(luò)一方面將過境交通空間剝離,簡(jiǎn)化了地面道路交通構(gòu)成,降低了過境交通對(duì)區(qū)域內(nèi)部的沖擊;另一方面,引導(dǎo)部分內(nèi)部到發(fā)交通通過地下環(huán)廊進(jìn)行外圍疏解,可有效緩解區(qū)域內(nèi)部地面道路交通壓力。(2)整合停車設(shè)施資源,優(yōu)化靜態(tài)交通服務(wù)。商務(wù)核心區(qū)整體停車需求大,部分超高開發(fā)強(qiáng)度地塊依靠地塊自身空間解決停車問題幾無(wú)可能。利用地塊的停車需求差異,通過地下交通環(huán)廊串聯(lián)地下停車資源,實(shí)現(xiàn)停車設(shè)施的“錯(cuò)峰利用、組團(tuán)共享”,提升停車設(shè)施使用效率。(3)充分利用土地資源,支撐區(qū)域開發(fā)。地下道路的建設(shè)一方面能釋放部分地面空間給慢行、商業(yè)和公共空間,另一方面與軌道、市政管線、地下商業(yè)等協(xié)同開發(fā),有助于提升地下空間的開發(fā)效率和功能價(jià)值。(4)改善環(huán)境品質(zhì),提升區(qū)域活力。地下道路系統(tǒng)削減了地面交通量,降低了機(jī)動(dòng)車的碳排放量和噪聲污染等,同時(shí)將更多的地面空間讓渡于環(huán)保低碳的慢行交通和綠地等公共空間,有利于打造更宜人的慢行環(huán)境和更富活力的商業(yè)氛圍。

1 地下車行道路系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)策略

1.1 設(shè)計(jì)原則

(1)系統(tǒng)分析交通需求和地下空間開發(fā),統(tǒng)籌好與地鐵、市政管線、地下商業(yè)的關(guān)系,明確地下道路的功能定位和構(gòu)成要素(如是否需要地下過境通道);

(2)地下交通環(huán)廊在適宜規(guī)模內(nèi),盡可能多聯(lián)系核心區(qū)地下車庫(kù),最大化其利用效益,有效分擔(dān)地面交通壓力;

(3)采用簡(jiǎn)明的設(shè)計(jì),地下道路等級(jí)明確,速度過渡平緩,空間辨識(shí)度良好,技術(shù)指標(biāo)合理;

(4)出入口布設(shè)與交通的主流向和需求規(guī)模相適宜,盡量與核心區(qū)外圍的低等級(jí)道路銜接,降低對(duì)內(nèi)部地面交通的影響。

1.2 地下道路級(jí)等級(jí)體系

依據(jù)服務(wù)范圍、功能定位、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等,地下車行系統(tǒng)可以劃分為“地下干道-地下交通環(huán)廊-地下地庫(kù)”3個(gè)等級(jí)。地下干道為高等級(jí)的地下快速路或主干路,服務(wù)范圍廣,設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)高,以服務(wù)過境交通為主,通過布設(shè)匝道兼顧區(qū)域到發(fā)交通。地下交通環(huán)廊串聯(lián)地下車庫(kù)和地面道路/地下干道。服務(wù)核心區(qū)內(nèi)的到發(fā)交通,設(shè)計(jì)速度一般小于20 km/h。車庫(kù)為承載地塊靜態(tài)交通的載體,按民用建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。地下車行道路呈體系化發(fā)展趨勢(shì),如深圳前海、武漢王家墩、南京江北等商務(wù)核心區(qū)均規(guī)劃了“地下干道-地下交通環(huán)廊-地下地庫(kù)”三級(jí)地下車行道路系統(tǒng)。但是并非所有的商務(wù)核心區(qū)都有地下干道。這與區(qū)域過境通道規(guī)劃有關(guān),如北京金融街、麗澤商務(wù)中心等均無(wú)穿越性地下干道。

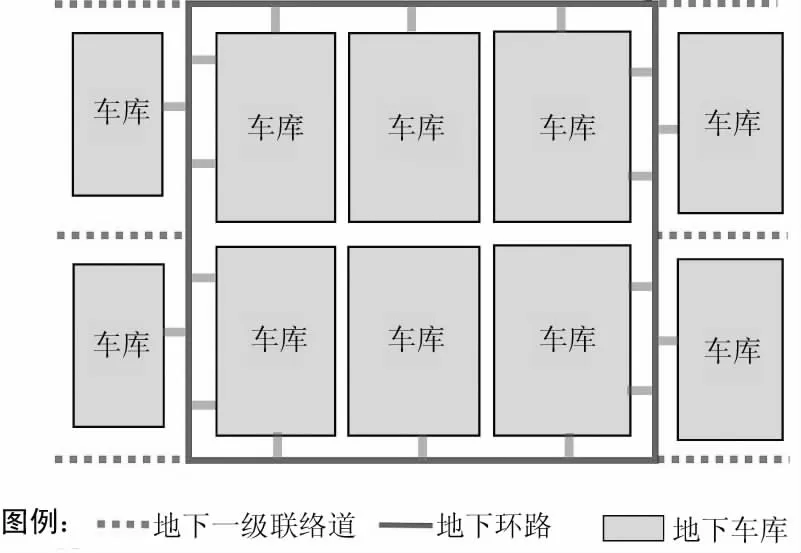

地下交通環(huán)廊可進(jìn)一步細(xì)化為“一級(jí)聯(lián)絡(luò)道-地下環(huán)路-車庫(kù)內(nèi)部通道”三級(jí)系統(tǒng)。各級(jí)道路各有差異又互補(bǔ)銜接,以打造辨識(shí)度良好、集散高效的地下停車網(wǎng)絡(luò),確保車速平緩過渡。在地下交通環(huán)廊的設(shè)計(jì)中,應(yīng)確保設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與道路等級(jí)相匹配,高等級(jí)地下道路的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不低于低等級(jí)地下道路。各地道路的功能定位如下:

(1)一級(jí)聯(lián)絡(luò)道。地下環(huán)廊的出入口聯(lián)絡(luò)道,連接地下環(huán)路與地面道路或地下干道,實(shí)現(xiàn)車輛從外圍道路到地下環(huán)路的過渡轉(zhuǎn)換。

(2)地下環(huán)路(二級(jí)聯(lián)絡(luò)道)。地下交通環(huán)廊的骨架,串聯(lián)各地塊車庫(kù),環(huán)繞項(xiàng)目范圍的地下環(huán)路,連接一級(jí)聯(lián)絡(luò)道和車庫(kù)內(nèi)部通道。

(3)車庫(kù)內(nèi)部通道(三級(jí)聯(lián)絡(luò)道)。 車庫(kù)內(nèi)部通道,車輛在地下車庫(kù)停靠的終端道路。

地下交通環(huán)廊道路等級(jí)示意見圖1。

圖1 地下交通環(huán)廊道路等級(jí)示意圖

2 地下交通環(huán)廊設(shè)計(jì)

地下交通環(huán)廊作為改善商務(wù)核心區(qū)交通運(yùn)行水平的重要手段,為國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的商務(wù)核心區(qū)所采用,如北京、上海、深圳、武漢、無(wú)錫等城市均有建成或在建、規(guī)劃的地下交通環(huán)廊。

2.1 環(huán)廊布局與規(guī)模

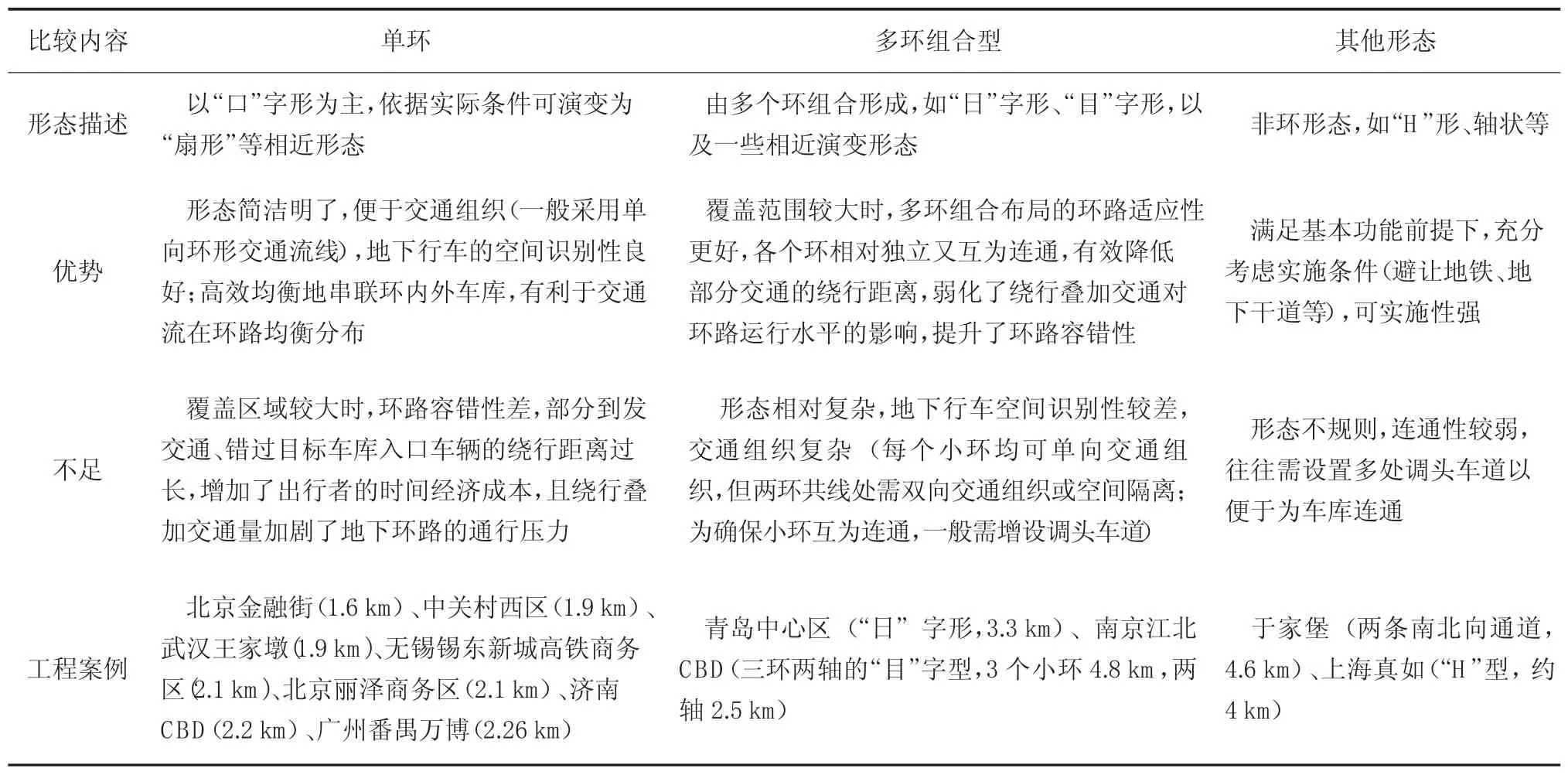

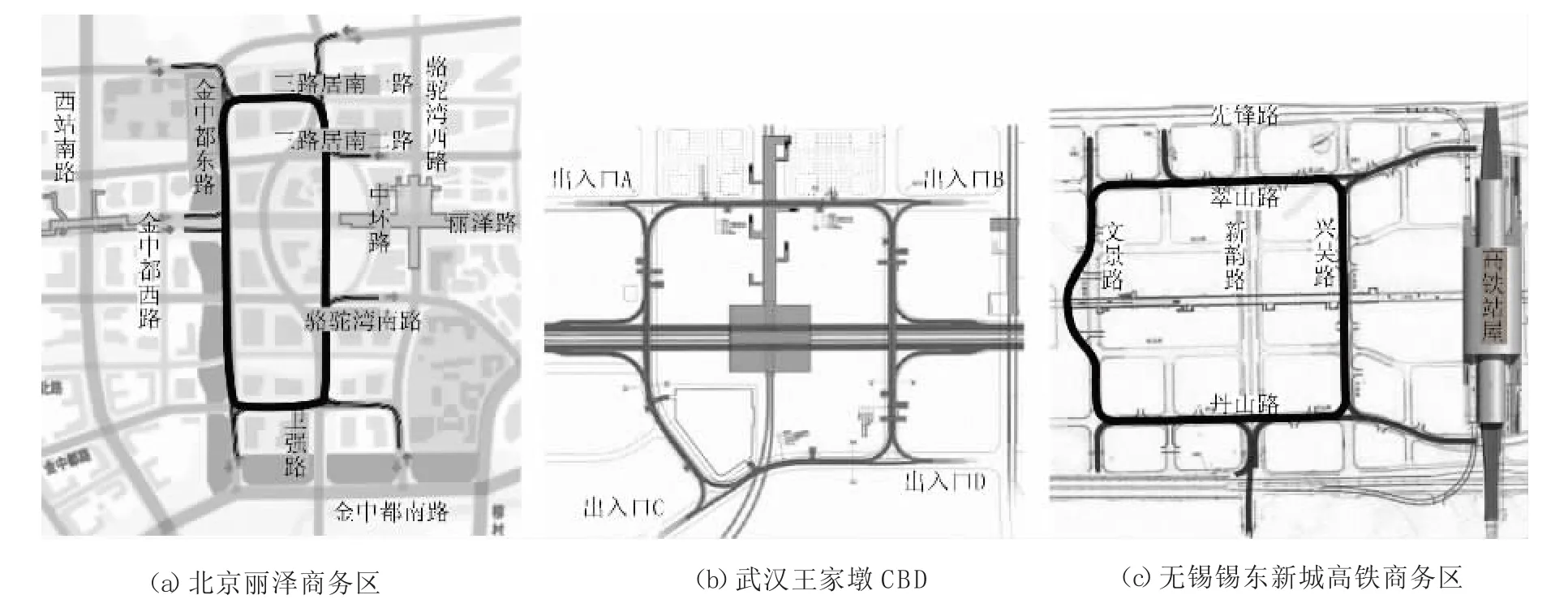

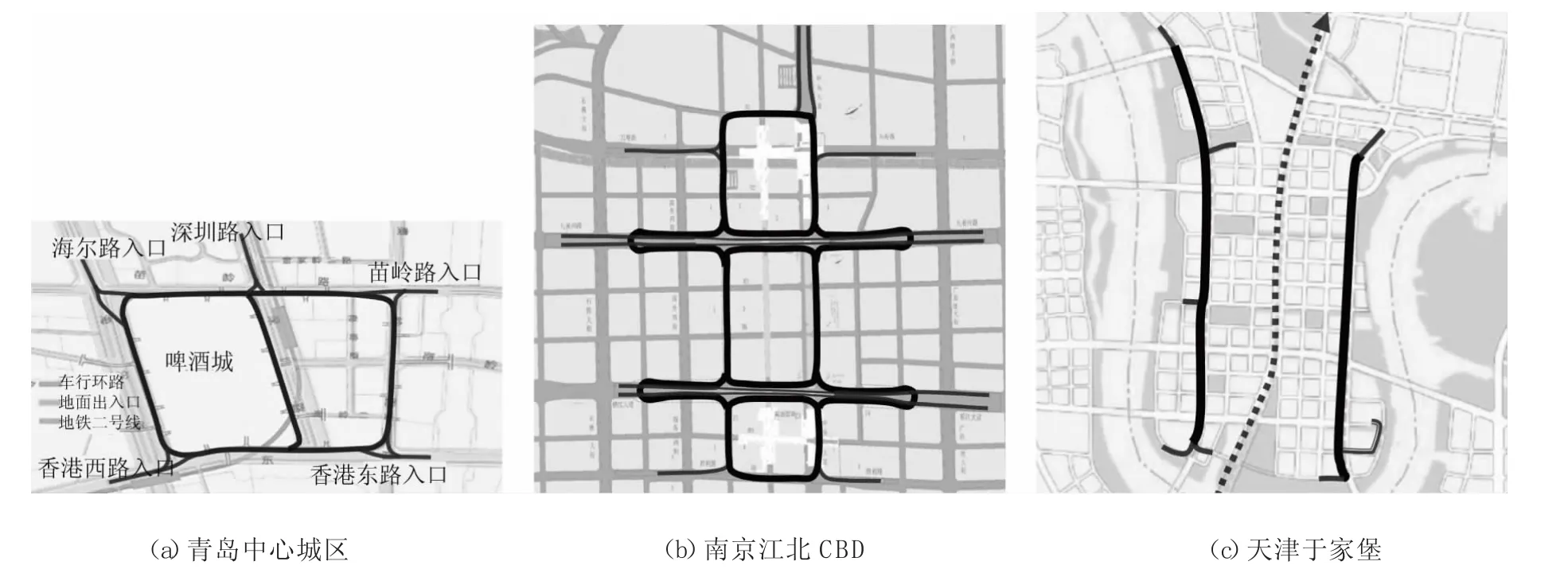

地下交通環(huán)廊的布局形態(tài)可以分為單環(huán)、多環(huán)組合型和其他形態(tài)3類(見表1和圖2、圖3)。單環(huán)形態(tài)簡(jiǎn)潔、連通性佳、空間識(shí)別性好且便于交通組織,能高效串聯(lián)車庫(kù),且便于均衡布設(shè)出入口對(duì)接交通主流向。目前國(guó)內(nèi)絕大部分地下交通環(huán)廊項(xiàng)目采用單環(huán)形態(tài),環(huán)廊規(guī)模普遍在2 km左右。但是,覆蓋區(qū)域較大時(shí),單環(huán)適應(yīng)性下降,長(zhǎng)距離繞行影響了環(huán)廊便捷性,繞行疊加交通增加了環(huán)廊通行壓力。此時(shí),一種有效的應(yīng)對(duì)策略是將覆蓋區(qū)域劃分為若各干子區(qū)域,每個(gè)子區(qū)域均構(gòu)建一個(gè)環(huán)路,將每個(gè)環(huán)路的長(zhǎng)度控制在一定規(guī)模,各個(gè)環(huán)相對(duì)獨(dú)立又互為連通,這種“多環(huán)組合型”布局在覆蓋區(qū)域較大時(shí)適應(yīng)性更好。考慮核心地塊的空間分布、控制性因素制約(如避讓地鐵、地下干道等),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地下空間的功能分布和空間層次,形成了一些非環(huán)形的地下交通環(huán)廊,如上海真如的“H”形、天津于家堡的“雙軸”形。3種形態(tài)的比較詳見表1。由于投入運(yùn)行的地下交通環(huán)廊還較少,不同布局模式的交通運(yùn)行效果有待確認(rèn)。總體來(lái)說(shuō),各種形態(tài)均有其適宜條件,應(yīng)結(jié)合覆蓋區(qū)規(guī)模、實(shí)施條件等合理選擇。

2.2 地下環(huán)廊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

國(guó)內(nèi)目前尚無(wú)地下交通環(huán)廊的專項(xiàng)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)規(guī)范有《城市地下道路工程設(shè)計(jì)規(guī)范》(CJJ 221—2015)、《道路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》(DG/TJ 08-2033—2008)等。既有項(xiàng)目在參考上述規(guī)范基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行專題論證,制定技術(shù)指標(biāo)。

(1)設(shè)計(jì)速度

地面道路或地下干道的設(shè)計(jì)速度一般不小于40 km/h(少部分地面道路為20~30 km/h),車庫(kù)內(nèi)部一般限速5 km/h。地下交通環(huán)廊的設(shè)計(jì)速度介于兩者之間,應(yīng)實(shí)現(xiàn)速度平緩過渡,綜合考慮通行效率和安全性,國(guó)內(nèi)一般采取15~20 km/h的設(shè)計(jì)速度。為確保交通環(huán)廊與車庫(kù)之間的車速,一些工程(如武漢王家墩、無(wú)錫高鐵商務(wù)區(qū))明確地下環(huán)廊與車庫(kù)銜接處的設(shè)計(jì)速度取10 km/h。

(2)車道規(guī)模、車道寬度

車道規(guī)模應(yīng)綜合交通量、運(yùn)行可靠性等因素確定。鑒于地下環(huán)廊兼具串聯(lián)通行和末端集散雙重功能,國(guó)內(nèi)地下交通環(huán)廊普遍采取“N主線車道+1集散車道”的車道布置,如徐匯濱江、天津于家堡和武

漢王家墩采用了“2主線車道+1集散車道”,而無(wú)錫高鐵商務(wù)區(qū)為“1主線車道+1集散車道”。

表1 地下環(huán)廊布局形態(tài)比較表

圖2 國(guó)內(nèi)部分“單環(huán)”形態(tài)地下交通環(huán)廊

圖3 國(guó)內(nèi)部分“非單環(huán)”形態(tài)地下交通環(huán)廊

由于地下交通環(huán)廊主要服務(wù)車型(小客車兼顧應(yīng)急救援車輛)的車身寬度小(不大于2 m),且地下環(huán)廊的設(shè)計(jì)速度低(不大于20 km/h),國(guó)內(nèi)地下環(huán)廊的車道寬度基本都取3 m。從中關(guān)村地下環(huán)廊的實(shí)際運(yùn)行狀況來(lái)看,3 m的車道寬度能夠確保運(yùn)行狀況良好。

(3)通行凈空

由于地下交通環(huán)廊以服務(wù)小客車為主(兼顧應(yīng)急救援車輛),通行凈空一般不大于3.5 m,常見取值有3.5 m、3.2 m和3.0 m,如北京金融街、中關(guān)村西區(qū)為3.5 m,武漢王家墩、無(wú)錫高鐵商務(wù)區(qū)為3.2 m,徐匯濱江為3 m。

2.3 對(duì)外出入口布設(shè)

地下環(huán)廊對(duì)外出入口布設(shè)應(yīng)遵循以下原則:(1)多點(diǎn)集散、適當(dāng)冗余

外部出入口數(shù)量不宜過少,空間分布上宜適當(dāng)分散,確保地下環(huán)廊的可達(dá)性和疏解能力,有利于均衡地下及地面道路的流量分布。另外,需考慮一定冗余,確保運(yùn)行可靠性。

(2)均衡分布、匹配需求

出入口布置與區(qū)域主要的到發(fā)交通向相匹配,提供多方向進(jìn)入地下環(huán)廊的通道。出入口應(yīng)布置在疏解條件較好的地面道路上,減少對(duì)兩側(cè)用地的影響,便于地下交通高效集散。

(3)外圍截流

在條件允許情況下,出入口應(yīng)布設(shè)在核心區(qū)外圍,使大部分到發(fā)交通能夠迅速在外圍集散道路和地下車庫(kù)之間轉(zhuǎn)換,釋放區(qū)域內(nèi)部的地面道路空間。

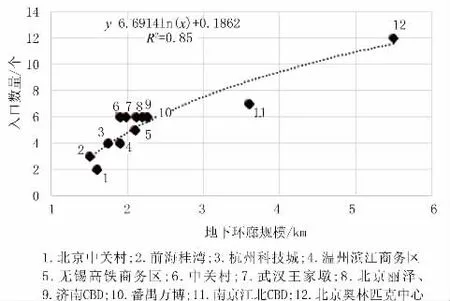

環(huán)廊出入口數(shù)量應(yīng)確保出入口的通行能力能適應(yīng)規(guī)劃期地下環(huán)廊的交通需求,并兼顧路網(wǎng)實(shí)施條件。統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)12個(gè)地下環(huán)廊項(xiàng)目發(fā)現(xiàn),出入口數(shù)量與環(huán)廊規(guī)模顯著正相關(guān),實(shí)質(zhì)上反映了出入口通行能力與交通需求的匹配性。國(guó)內(nèi)最常見的環(huán)廊規(guī)模為2 km左右,平均布設(shè)5~6對(duì)出入口。其中,北京金融街單位規(guī)模環(huán)廊的出入口數(shù)量最少,1.6 km的地下環(huán)廊僅布設(shè)了2對(duì)出入口。既有研究指出,金融街出入口數(shù)量偏少影響了地下交通環(huán)廊的交通效益[4](見圖4)。

圖4 國(guó)內(nèi)部分地下交通環(huán)廊規(guī)模與入口數(shù)量關(guān)系

3 結(jié)語(yǔ)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)主要大中型城市興建商務(wù)核心區(qū)的熱度持續(xù)提升,交通問題始終是城市商務(wù)核心區(qū)發(fā)展建設(shè)過程中面臨的核心問題之一。地下車行道路系統(tǒng)能夠緩解地面交通壓力,整合停車資源,充分利用空間資源,改善區(qū)域環(huán)境品質(zhì),伴隨綜合化、規(guī)模化的地下空間開發(fā),可以預(yù)見,地下車行道路系統(tǒng)將成為越來(lái)越多商務(wù)核心區(qū)的“標(biāo)配”。科學(xué)合理地規(guī)劃設(shè)計(jì)地下車行道路系統(tǒng),對(duì)改善商務(wù)核心區(qū)交通運(yùn)行品質(zhì)、提升區(qū)域整體開發(fā)水平意義重大。