基于生態足跡的洪雅縣生態建設評價

李夢皓, 羅懷良, 胡娟

?

基于生態足跡的洪雅縣生態建設評價

李夢皓, 羅懷良*, 胡娟

四川師范大學地理與資源科學學院, 四川, 成都 610101

基于生態足跡理論, 通過對洪雅縣人均生態足跡、人均生態承載力和人均生態赤字或盈余的估算, 按照全球標桿生態安全評價等級標準, 以可更新資源生態壓力指數、生態可持續指數、生態占用指數、生態經濟協調指數和可持續發展指數所構成的生態安全評價指標體系, 對洪雅縣近10年(2005—2014)來的生態安全狀況進行評價研究, 結果表明: 洪雅縣人均生態足跡具有振蕩性下降趨勢, 人均生態承載力有略微增長, 平均值在0.8 hm2·cap-1以下, 全縣整體處于生態赤字狀態。近10年來該縣, 可更新資源生態壓力指數從0.46下降到0.38, 屬于很安全狀態 ; 生態可持續指數逐年上升, 但值均<0.2, 從強不可持續狀態轉變為中不可持續狀態; 生態占用指數介于1.01—2.00之間, 屬于稍富裕狀態; 生態經濟協調指數后期略有上升(從0.36上升到0.43), 均<1.00,處于協調性很差; 可持續發展指數略有下降(從0.49下降到0.43), 跨持續性稍好和較好兩個等級。根據評價結果來看, 洪雅縣應著力于生態建設、環境保護, 發展綠色農業、循環農業, 撫育林木, 實現洪雅縣經濟發展模式由粗放、消耗型向集約、節約型轉變, 提高區域可持續發展能力。

洪雅縣; 生態足跡; 生態安全; 可持續發展

生態足跡是根據人類社會對自然資源的依賴性來定量測量區域可持續發展狀態的一種理論與方法, 它形象地反映了人類經濟活動對環境影響的程度[1-3]。生態足跡方法模型是由加拿大生態經濟學家William Rees 在1992年提出的, 博士生Wackernagel進行完善的[4-5]。該方法于1999年引入中國后[6], 許多學者將其應用于國家尺度和地區尺度的生態安全評價[7-13]。主要基于生態足跡的理論, 采用生態壓力指數、生態占用指數、生態經濟協調指數這3個概念, 構建可持續發展評價模型和生態安全評價的指標體系來對一個國家或地區進行定量評價。

縣域作為我國國民經濟發展和社會進步的基礎層次和基本細胞, 是經濟發展和生態建設協調的最佳區域尺度。洪雅縣作為一個典型的農業縣, 近年來在生態農業縣的基礎上開展了縣域生態持續建設。本文基于生態足跡理論, 將可更新資源生態壓力指數、生態可持續指數、生態占用指數、生態經濟協調指數和可持續發展指數構成的生態安全評價指標體系, 對洪雅縣2005—2014年縣生態安全狀態進行定量分析, 用生態足跡來測量其生態建設的成效, 以期為該縣生態建設和可持續發展提供理論依據。

1 研究區概況

洪雅縣位于東經102°49¢—103°32¢, 北緯29° 24¢—30°00¢之間, 地處四川盆地西南邊緣, 幅員面積1896.490 km2, 總人口33.0 萬; 年降雨量1435.5 mm, 年平均氣溫16.6 ℃, 屬中亞熱帶濕潤氣候; 地貌以山地丘陵為主, 河谷平壩分布在青衣江、花溪河兩岸, 素有“七山二水一分田”之稱[14]; 洪雅縣現有林地面積1.1×105hm2, 竹林面積1.4×104hm2, 森林覆蓋率達75%, 被譽為“綠海明珠”。

洪雅縣從1990年起被四川省列為生態農業試點縣, 1993年又被國家四部兩委一局列為全國50個生態農業試點縣之一[15]。1994年縣政府在分析縣情的基礎上制定了《洪雅縣生態農業建設總體規劃》。經過近 10 年建設, 2000年評為全國生態農業建設先進縣; 2004年被國家環境保護總局列為國家級生態示范區建設試點縣, 2007年洪雅縣被評為國家級生態示范區[16], 2010年成為四川省首批省級生態縣, 2014年10月環保部對洪雅縣創建國家生態縣工作進行了技術評估, 洪雅順利通過國家生態縣驗收, 成為四川省首個國家生態縣, 也是西部山區縣中唯一一個國家生態縣。

2 研究方法和數據來源

2.1 生態足跡及基于生態足跡的生態安全評價計算方法

2.1.1 生態足跡、承載力與生態赤字或盈余

生態足跡模型應用與區域生態安全定量評價的核心和關鍵是區域生態足跡的計算。先通過生態足跡和生態承載力的計算, 再比較二者的大小, 求出生態赤字或盈余, 然后根據生態安全指標體系的各個評價指標對該區域的生態安全進行評價。

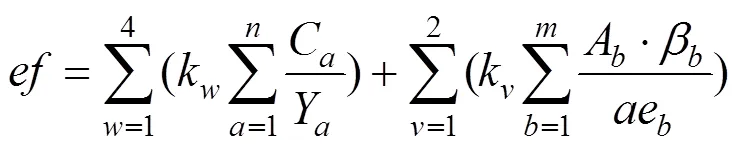

(1)生態足跡的計算方法

在生態足跡中, 通常將消費劃分為生物資源消費和能源資源消費兩種類型。其中生物資源消費以聯合國糧農組織計算的有關生物資源的世界平均產量資料為標準, 能源資源消費以世界上單位化石燃料生產土地面積的平均發熱量為標準, 將兩者折算為耕地、林地、水域、草地、化石能源用地和建筑用地六種生物生產型土地的積[17]。不同類型間的生物生產能力差異很大, 這種差異用均衡因子加以消除。均衡因子為(某類生物生產面積的世界平均潛在生產力與全球各類生物生產面積的平均潛在生產力的比值)。目前均衡因子的確定有多種方案, 為保證研究結果的可比性, 本文采用世界野生動物基金會 (WWF)2004年報告中給出的2001年的均衡因子[18]:建筑用地和耕地為2.19, 水面為0.36, 草地為0.48, 林地和化石能源用地為1.38。所以, 將這六種具有不同生產力的土地面積乘以均衡因子轉化為具有相同生態生產力的面積, 并加總計算生態足跡[19]。人均生態足跡的計算公式為[19]:

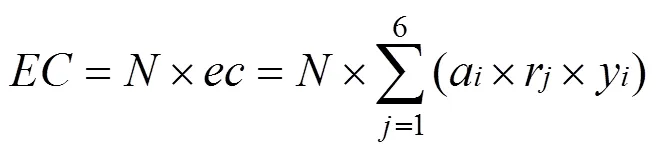

(2)生態承載力的計算方法

生態承載力反應的是在不損害區域生產力的前提下, 一個區域有限的資源能供養的最大人口數[20]。為了便于對比, 在生態承載力計算中, 不同地區同一類型的土地面積通過“產量因子”換算成可比的生物生產性面積[21]。某個國家或地區某類土地的均衡因子為(該地區平均生產力與世界同類土地的平均生產力的比率)。將洪雅縣每年糧食的平均產量除以全球平均產量, 可得出該縣歷年的耕地產量因子。建筑用地大都來自產出率高的耕地, 故其產量因子取值與耕地相同。其余土地類型的產量因子參考相關文獻[22?25]取值: 草地取0.19, 林地取0.91, 水域取1。生態承載力的計算公式為[7]:

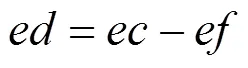

(3)生態赤字或盈余的計算方法

將生態足跡與生態承載力進行比較, 可以得到生態赤字或盈余以表征區域的生態安全狀況。生態赤字的存在表明區域人類對生態環境造成的壓力超過了其承受的能力; 相反, 生態盈余說明區域資源能夠滿足當前人們的消費水平。生態赤字或盈余的計算公式為[20]:

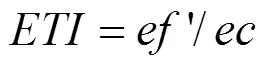

2.1.2 基于生態足跡的生態安全評價指標計算

生態足跡研究者在生態足跡方法的基礎上對生態安全評價指標做了一定的發展和完善, 主要從生態環境、經濟發展等多方面來評價區域自然資源的供需情況和生態安全狀況。

(1)可更新資源生態壓力指數。生態足跡可分為可更新資源的生態足跡和不可更新資源(能源)的生態足跡, 考慮到生態足跡方法中沒有對應能源的生態承載力, 加之化石能源的貿易流通和所排放氣體的擴散性, 某一國家或地區所消費的化石能源足跡所帶來的生態壓力并非僅僅由消費國或地區所承擔, 更多的是由全球來負擔, 故將生態壓力指數定義為某一國家或地區可更新資源人均生態足跡與人均生態承載力的比值, 該指數反映了區域生態環境的承壓程度[7]。其計算公式為:

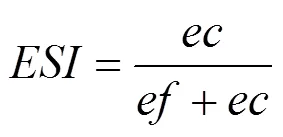

(2)生態可持續指數[26]。生態可持續指數是指一個國家或地區的人均生態承載力與該地人均生態足跡和生態承載力之和的比率。表示一個地區生態可持續利用的程度, 體現區域生態可持續供給滿足人類生態需求的程度。其公式為:

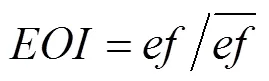

(3)生態占用指數[7]。生態占用指數是指某一國家或地區人均生態足跡與全球人均生態足跡的比率。反映了區域社會經濟發展的程度和人民消費水平的高低。其計算公式為:

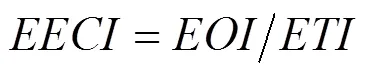

(4)生態經濟協調指數[27]。生態經濟協調指數是指生態占用指數和生態壓力指數的比率, 該指數反映了區域社會經濟發展與生態環境的協調性。其計算公式為:

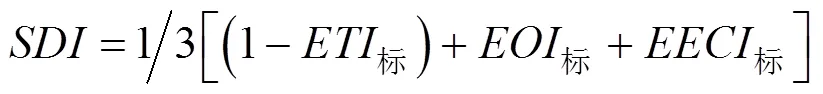

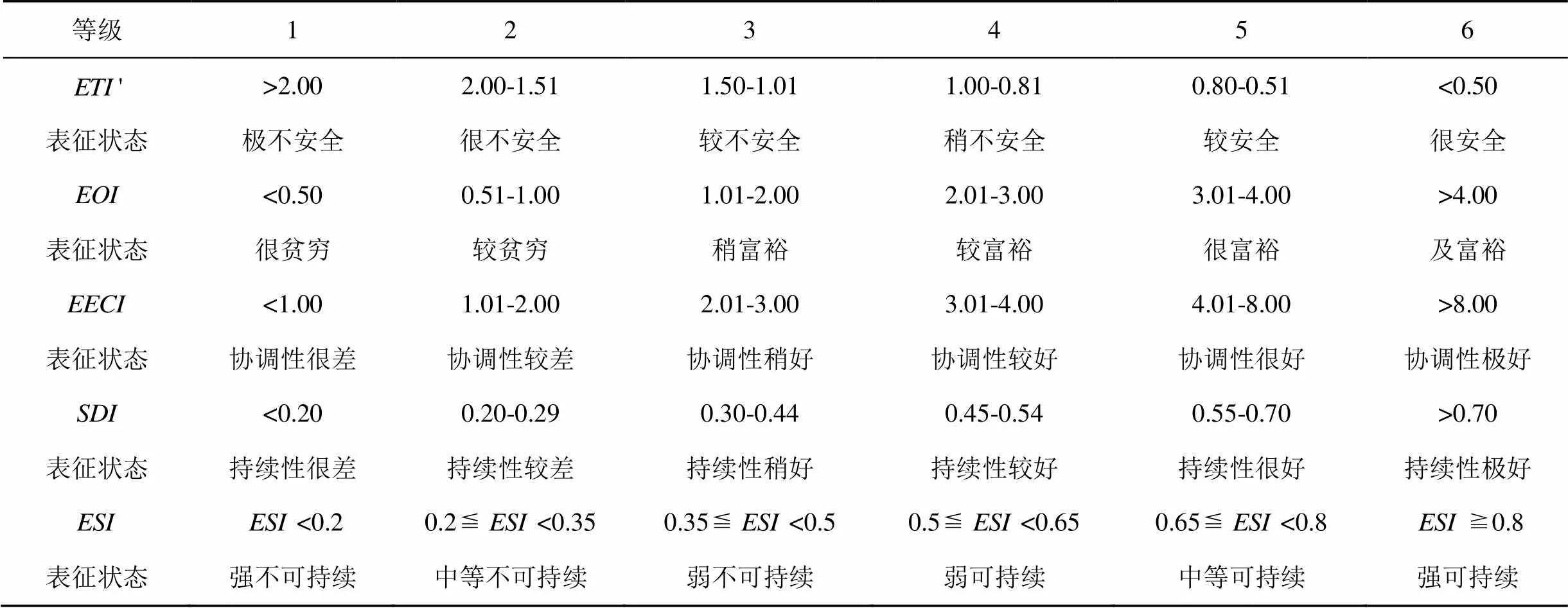

依據世界自然基金會提供的全球147個國家的生態足跡和生態承載力數據[18],參考國內相關研究[28], 本文在討論可更新資源生態壓力指數、生態可持續指數、生態占用指數、生態經濟協調指數和可持續發展指數對洪雅縣生態建設評價的安全等級劃分和標準, 見表1。

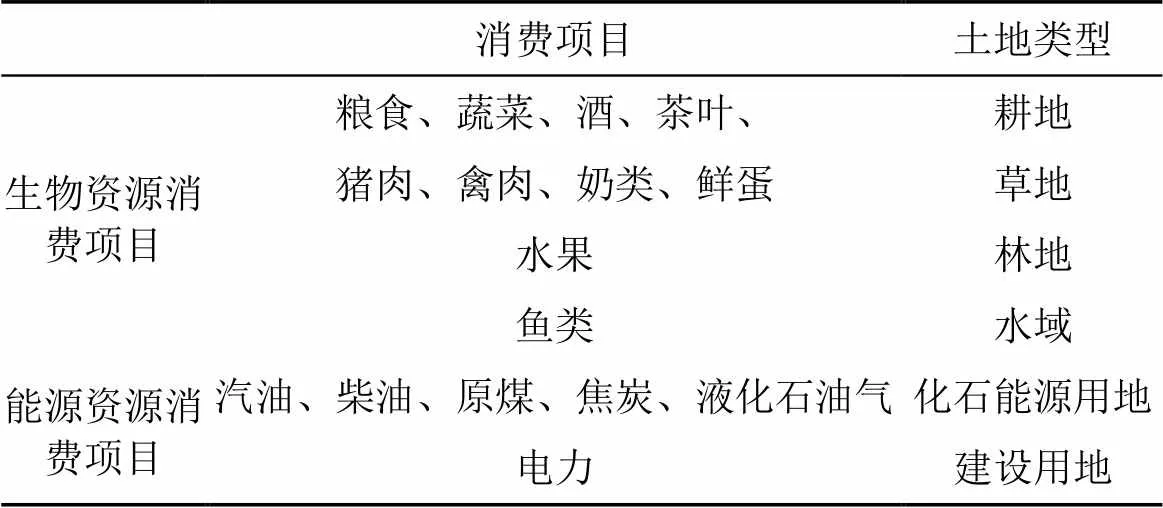

2.3 數據來源和選取

生態足跡包括生物資源消費和能源資源消費。本文依據洪雅縣經濟發展的主要資源消費實際情況, 選取糧食、蔬菜、奶類等10種生物資源消費項目以及焦炭、汽油等6種能源消費項目(見表2)。各消費項目的人均消費量以及各土地類型的人均占有面積數據均來自于洪雅縣統計年鑒(2005—2014年)和眉山市統計年鑒。

3 結果與分析

3.1 洪雅縣生態足跡動態變化

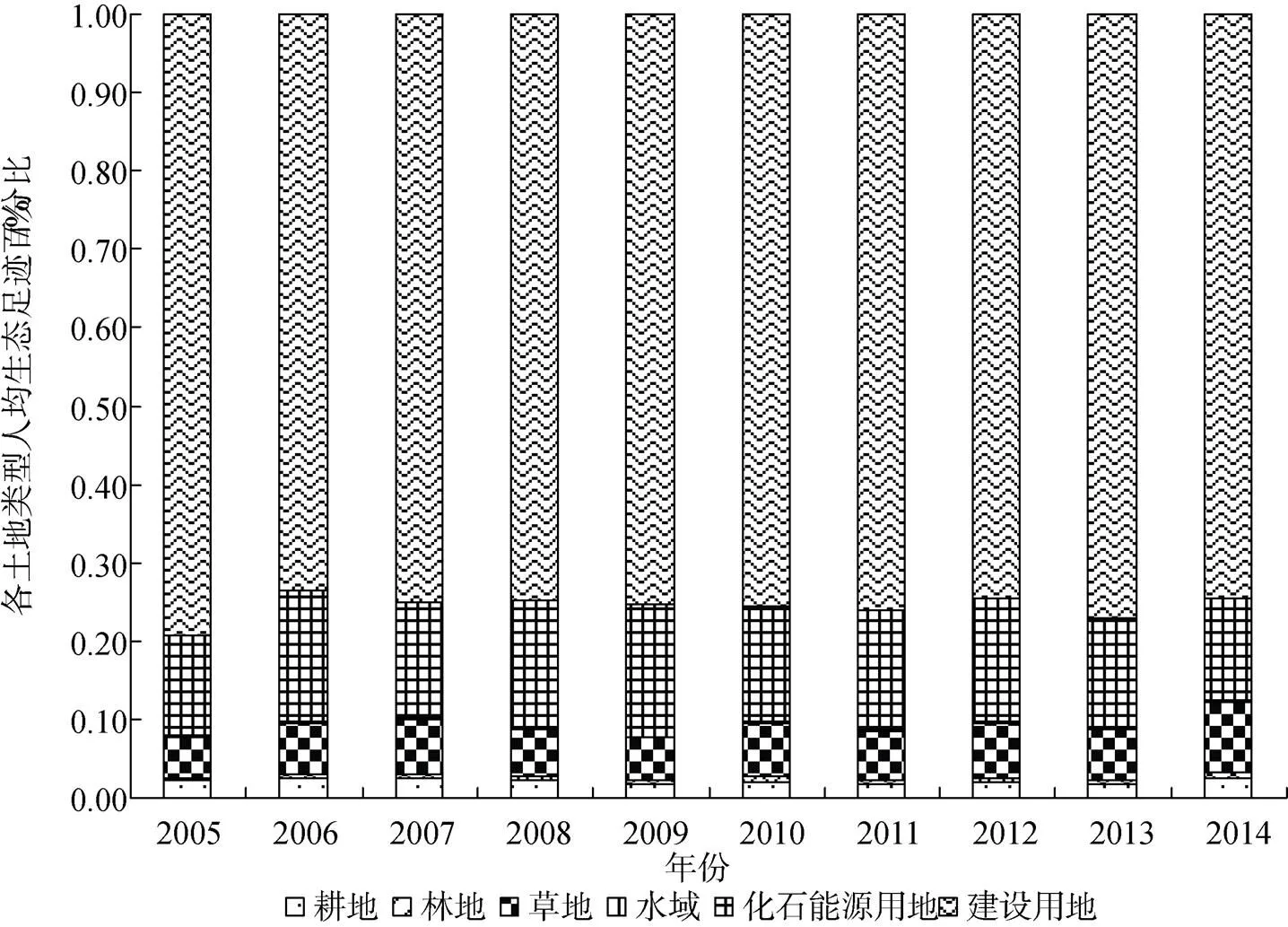

本文對洪雅縣近10年來各類土地類型的生態足跡進行計算, 得出人均生態足跡結構比重, 計算結果見圖1。

圖1中可以看出, 各類土地人均生態足跡平均構成所占比重由大到小依次為: 建設用地(74.59%)、化石能源用地(12.94%)>草地(9.04%)>耕地(2.40%)>林地(0.73%)>水域(0.28%)。近10年來各類人均生態足跡趨勢為上升, 建設用地人均生態足跡增長趨勢最慢, 林地人均生態足跡增長趨勢最快, 其次是草地, 而耕地人均生態足跡呈下降趨勢, 化石能源用地稍有浮動。洪雅縣從1990年起被四川列為生態農業試點縣, 在省級、國家級生態農業縣建設的基礎上, 近10年來開展國家級生態建設, 進行產業的結構調整和生態環境建設, 林地、草地面積不斷上升, 耕地面積呈下降趨勢, 城市化進程扎實推進, 各類土地的人均生態足跡出現上述變化。

3.2 洪雅縣生態承載力動態變化

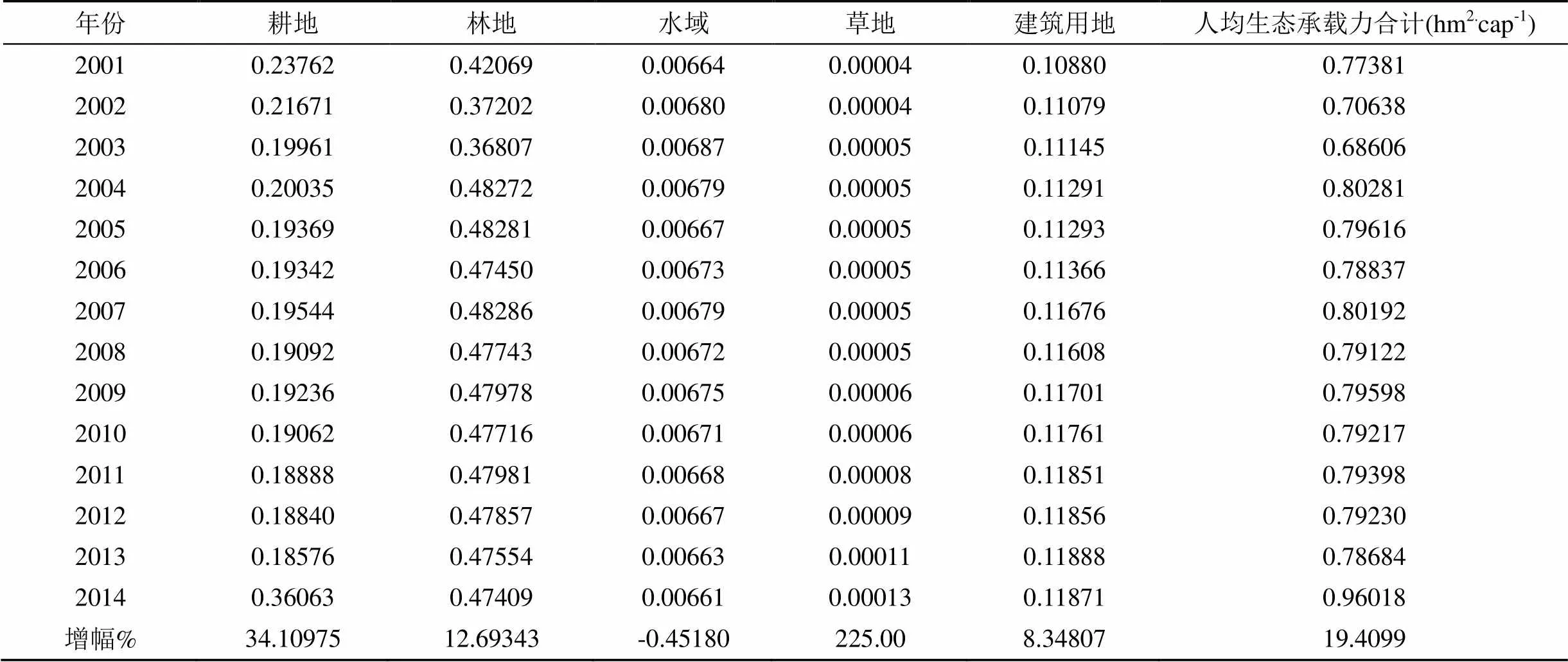

將2001—2014年洪雅縣各類生產性土地的實際人均占有面積以及所對應的均衡因子及產量因子代入公式(2), 得到2001—2014年人均生態承載力, 計算結果見表3。

表1 基于生態足跡的生態安全評價指標的等級劃分與標準

表2 洪雅縣生態足跡計算主要消費項目及所對應的生產性土地類型

由表3可知, 洪雅縣的人均生態承載力總體呈現上升趨勢。具體來看: 早期的人均生態承載力呈現下降趨勢, 從0.77381 hm2·cap-1降到0.68606 hm2·cap-1, 下降幅度達到12.79%; 中期有微弱的波動, 基本保持在0.78837 hm2·cap-1—0.80281 hm2·cap-1之間; 后期人均生態承載力卻大大增加, 幅度達到18.05%。從所選年份各類生物生產性土地的人均承載力變化情況來看, 除水域人均承載力略微下降以外, 林地、草地和建設用地人均生態承載力均有所增長, 分別增長0.0534 hm2·cap-1、0.00009 hm2·cap-1、0.00991 hm2·cap-1,耕地是先下降然后在2014年突然上升, 盡管洪雅縣高廟鎮存在少量煤炭, 但由于存量較少, 而且沒有開采, 可忽略不計, 所以化石能源用地保持不變為0。其中草地人均生態承載力增長較快, 增幅達到225%, 其次為耕地、林地、建筑用地、化石能源用地和水域。出現上述狀況的原因是洪雅縣山地、丘陵面積廣大, 適宜林木、牧草生產, 再加上優化和調整產業結構, 加強和改善土地管理, 實現土地的可持續利用。

圖 1 洪雅縣2005—2014年各土地類型人均生態足跡結構圖

表3 2001—2014年洪雅縣人均生態承載力匯總

3.3 洪雅縣人均生態赤字(盈余)的變化分析

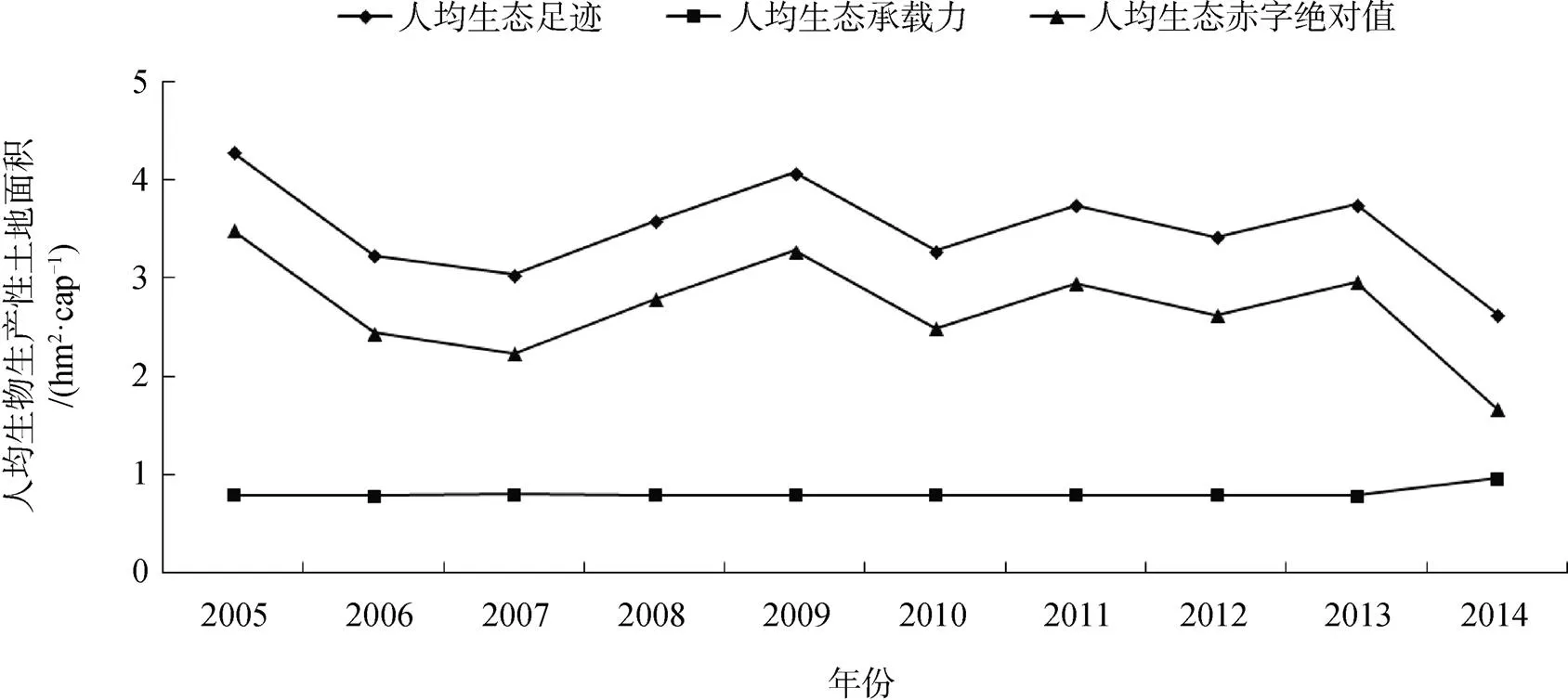

根據公式(1)—(2)所得的洪雅縣2005—2014年人均生態足跡和2001—2014年人均生態承載力, 代入公式(3), 得到洪雅縣人均生態赤字(盈余)的動態變化, 其結果見圖2。

從圖2可知, 2005—2014年洪雅縣生態系統的承載能力遠遠低于人均生態足跡, 一直處于赤字狀態, 且隨年份的增長, 生態赤字雖具有振蕩性, 但總體呈現下降趨勢, 并在2014年達到最低值。

人均生態承載力由于實際生產性土地面積變化較小, 其變化趨勢也較小; 人均生態足跡具有振蕩性, 總體呈現下降趨勢; 人均生態赤字的增長與人均生態足跡的變化具有同步性。人均生態赤字早期由2005年3.48 hm2·cap-1減少到2014年1.67 hm2·cap-1, 下降幅度達108%。其中, 洪雅縣早期人均生態赤字呈現下降趨勢, 年平均生態赤字為2.72 hm2·cap-1; 中期人均生態赤字迅速下降, 從3.28 hm2·cap-1下降到2.48 hm2·cap-1; 經過一段時間的平穩期后, 又陡然下降, 從2.96 hm2·cap-1下降到1.67 hm2·cap-1, 下降幅度達到77.24%。結果表明, 洪雅縣的生態需求已經超出了生態系統的自然承能力, 尤其是建設用地的需求情況對生態赤字的影響較大。

3.4 洪雅縣生態安全動態變化分析

將近10年來洪雅縣人均生態足跡、人均生態承載力分別代入公式(4)、(5)、(6)、(7)、(8)得到洪雅縣(2005—2014年)可更新資源生態壓力指數、生態可持續指數、生態占用指數、生態經濟協調指數、可持續發展指數, 其結果見圖3。

從圖3可知, 近10年來該縣, 可更新資源生態壓力指數從0.46下降到0.38, 屬于很安全狀態 ; 生態可持續指數逐年上升, 但值均<0.2, 從強不可持續狀態轉變為中不可持續狀態; 生態占用指數介于1.01—2.00之間, 屬于稍富裕狀態; 生態經濟協調指數后期略有上升(從0.36上升到0.43), 均<1.00,處于協調性很差; 可持續發展指數略有下降(從0.49下降到0.43), 跨持續性稍好和較好兩個等級。

從總體上看, 近10年來洪雅縣的生態壓力不斷減小, 經濟有了一定發展, 人民生活水平有了提高, 處于稍富裕的階段, 可持續發展狀態越來越好。今后應注意降低生態壓力, 增加生態占用份額, 進一步改善生態與經濟的協調性和可持續性。

4 結論與討論

本文在對洪雅縣近10年(2005—2014年)的生態赤字估算的基礎上, 通過計算可更新資源生態壓力指數、生態可持續發展指數、生態占用指數、生態經濟協調指數和可持續發展指數所構建的生態安全指標體系中, 綜合分析洪雅縣的生態安全現狀, 得到以下結論:

圖2 洪雅縣人均生態足跡、生態承載力和生態赤字變化對比圖

從人均生態足跡估算結果可知, 洪雅縣2014年人均生態足跡較2005年減少了62.7%, 降低速度較快。其中建設用地生態足跡下降最快且所占比重最大, 這主要是由于洪雅縣是四川省省政府1990年批準的全省第一個效益型生態農業試點縣, 1993 年又被列為全國首批 50 個生態農業試點縣之一。十多年來, 洪雅縣積極探索生態經濟發展模式[29], 2005年, 以生態旅游為主的支柱性產業的發展規劃, 確定了《2006年—2020年洪雅縣土地利用總體規劃》[30], 合理調整土地利用結構, 使得建設用地人均生態足跡成為拉動洪雅縣人均生態足跡快速下降的主要原因。

從洪雅縣人均生態承載力可知, 2005—2013年人均生態承載力略微增加, 但總體在0.8 hm2·cap-1以下, 但在2014年上升幅度較大, 達到0.96 hm2·cap-1, 除耕地、草地在2014年增加明顯以外, 林地、水域和建設用地人均生態承載力均增長緩慢, 高廟鎮存在少量煤炭, 但由于存量較少, 而且沒有開采, 所以化石能源用地保持不變為0。其中草地人均生態承載力增長較快, 林地所占比重最大, 達49%以上。這主要是由于各類生產性土地面積中, 林地面積最大, 2014年洪雅縣森林覆蓋率達70%, 加之近幾年洪雅縣實施嚴格的退耕還林和林地保護措施, 使得林地的面積逐年增大, 是導致洪雅縣人均生態承載力增長的主要因素。

根據洪雅縣人均生態足跡和人均生態承載力的估算可知, 洪雅縣處于生態赤字狀態, 2014年人均生態赤字達1.67 hm2·cap-1, 但隨著年份的增長, 人均生態赤字在進一步的減小。洪雅縣在1990年成為第一個效益型生態農業試點縣; 1993年又被列為全國首批 50 個生態農業試點縣之一, 先后榮獲“全國生態農業建設先進縣”(2000 年, 全國16個, 四川省只有洪雅)、“全國退耕還林綜合示范縣”、“全國科技進步先進縣”等稱號; 2015年成為四川省除成都市以外首個國家生態縣。這一系列政策措施是造成洪雅縣生態赤字進一步減小的主要原因。

(4)隨著生態赤字和生態壓力的逐年降低, 洪雅縣生態可持續指數略有上升, 在2014年之前均<0.2, 其可持續發展程度總體屬于強不可持續, 但在2014年達到0.26, 開始進入中不可持續, 并且隨著年份的增加, 其不可持續程度將會逐漸的減緩; 可更新資源生態壓力指數從2005年的0.46下降到2014年的0.38, 根據提出的等級劃分(表3)處于很安全狀態 (6級); 生態占用指數從 2005年的1.94逐年減小到2014年的1.19, 始終處于1.01—2.00之間, ,屬于稍富裕狀態(3級); 生態經濟協調指數總體上變化平緩, 在2014年有緩慢的上升, 但始終<1.00,處于最低等級(1級); 可持續發展指數從2005年的0.49逐漸降低到2014年的0.43, 始終處于0.30—0.54之間, 跨持續性稍好和較好兩個等級, 屬于等級(3、4級)。根據以上五個指標, 得出洪雅縣總體上可持續發展建設前景良好, 這主要得益于洪雅縣近十年(2005—2014年)來所實行的各項政策措施, 如: 2004年洪雅縣被列為國家級生態示范區建設試點縣; 2005年專注打造以瓦屋山為龍頭, 以洪川、柳江、瓦屋山場鎮等為重要節點的大旅游格局; 2007年現代牧業洪雅牧場開始動工, 意在打造西南規模最大的奶牛場; 在“十一五”規劃期間, 瓦屋山電站、百花潭電站、千佛巖電站等一些重點項目建成投產; 2014年“引青入城”項目的啟動, 2016年“美麗鄉村·夢里茶香”茶蘭陀項目的啟動。這一系列舉措意在將洪雅縣打造成為新一批的生態旅游大縣, 努力實現經濟效益和生態效益的有機統一, 走生態安全路線。

5 結語

本文在生態足跡研究者的基礎上對生態安全評價指標體系做了一定的發展和完善, 更加全面的從生態環境、經濟發展等多方面來評價區域自然資源的供需情況和生態安全狀況, 結果表明: 洪雅縣人均生態足跡具有振蕩性下降趨勢, 人均生態承載力有略微增長, 雖然整體處于生態赤字狀態, 但是整體在往好的方向發展; 在生態安全評價指標體系中, 生態可持續指數和生態經濟協調指數處于上升狀態, 而可更新資源生態壓力指數、生態占用指數、可持續發展指數呈下降趨勢, 今后洪雅縣發展的著力點應集中在耕地、林地、建設用地這三種土地類型上, 處理好人口、資源、環境和社會經濟之間的發展關系, 樹立尊重自然、順應自然、保護自然的發展理念, 優化調整產業結構; 加強和改善土地利用管理, 提高資源利用效率, 實行最嚴格的資源, 保護和節約制度; 積極通過科學技術的進步來提高資源利用效率, 實現洪雅縣經濟發展模式由粗放、消耗型向集約、節約型轉變, 提高區域可持續發展能力。

由于洪雅縣屬于典型的農業生產向生態農業過渡, 最終向生態旅游轉化的縣城, 生態建設、環境保護是未來發展的重中之重。本文僅對洪雅縣生態安全指標體系中的各個指標進行了評價, 未分析洪雅縣各個產業的發展對其生態建設的影響, 這是今后研究中需要進一步深化之處。此外旅游產業對當地生態產生影響的估算也會在后續的研究中進一步探討。

[1] 羅后平, 韓選利. 生態占用: 衡量可持續發展的新指標[J]. 統計與預測, 2003, 2(6): 34–36.

[2] WACKERNAGEL M, REES W. Our ecological footprint: reducing human impact on the earth[M]. New Society Publishers, 1998.

[3] 馮偉, 周澤龍, 陳維, 等. 生態足跡研究方法綜述[J]. 河北農業科學, 2008, 12(6): 3–4.

[4] REES W. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out[J]. Environ-ment and urbanization, 1992, 4(2): 121–130.

[5] WACKERNAGEL M, REES W. Our ecological footprints: Reducing Human Impact on the Earth[J]. Gabriela Island:New Society Publishers, 1996: 61–83.

[6] 張志強, 孫成權, 程國棟, 等. 可持續發展研究:進展與趨向[J]. 地球科學進展, 1999, 14(6): 589–595.

[7] 趙先貴, 馬彩虹. 江西省可持續發展動態分析[J]. 中國生態農業學報, 2011, 19(4): 936–939.

[8] 趙先貴, 韋良煥. 西安市生態足跡與生態安全的動態研究[J]. 干旱區資源與環境, 2007, 21(1): 1–5.

[9] 劉運偉, 趙亞玲. 基于生態足跡理論的欠發達民族山區生態安全動態研究—以四川涼山彝族自治州為例[J]. 生態科學, 2015, 34(1): 142–147.

[10] 肖建紅, 余慶東. 海島旅游地生態安全與可持續發展評估—以舟山群島為例[J]. 地理學報, 2011, 66(6): 842–852.

[11] 朱莉沙, 趙先貴. 基于能值生態足跡模型的四川省生態安全評價與預測[J]. 中國人口. 資源與環境, 2012, 22(5): 78–82.

[12] 楊青. 基于能值-生態足跡模型的東北老工業基地生態安全評價—以遼寧省為例[J]. 應用生態學報, 2016, 27(5): 1594–1602.

[13] 邱高會, 廣佳. 區域生態安全動態評價及趨勢預測—以四川省為例[J]. 生態經濟, 2015, 31(4): 128–132.

[14] 羅懷良. 縣域自然資源可持續利用探討—以四川省洪雅縣為例[J]. 四川師范大學學報(自然科學版), 1999, 22(5) : 603–606.

[15] 羅懷良. 四川洪雅縣生態農業建設研究[J]. 四川師范大學學報(自然科學版), 2002, 25(1): 87–90.

[16] 劉麗君. 四川省洪雅縣山區生態示范區建設的探索與實踐[J]. 貴州農業科學, 2009, 37(1):162–164.

[17] 周嘉, 尚金城. 綏化市可持續發展狀況的生態足跡分析[J]. 地理科學, 2004, 24(3): 333–338.

[18] WWF. Living planet report[EB/OL]. [2012–04–15]. http: //www.Panda.org/news-facts/publications/general/living planet/index.cfm.

[19] 李飛, 宋玉祥, 劉文新等. 生態足跡與生態承載力動態變化研究-以遼寧生為例[J]. 生態環境學報, 2010, 19(3): 718–723.

[20] HARDI P, BARG S, HODGE T, et al. Measuring sustainable development: Review of current practice[R]. Occasional paper number 17, 1997(IISD): 49–51.

[21] 蔣依依, 王仰麟, 卜心國, 等. 國內外生態足跡模型應用的回顧與展望[J]. 地理科學進展, 2005, 24(2): 13–23.

[22] 徐中民, 陳東景, 張志強, 等. 中國1999年的生態足跡分析[J]. 土壤學報, 2002, 39(3): 442–445.

[23] 徐中民, 張志強, 程國棟, 等. 甘肅省 1998 年生態足跡計算與分析[J]. 地理學報, 2000, 55(5): 607–616.

[24] 張志強, 徐中民, 程國棟, 等. 中國西部 12 省(區市)的生態足跡[J]. 地理學報, 2001, 56(5): 599–610.

[25] 劉宇輝, 彭希哲. 中國歷年生態足跡計算與發展可持續性評估[J]. 生態學報, 2004, 24(10): 2257–2262.

[26] 陳晨, 夏顯力. 基于生態足跡模型的西部資源型城市可持續發展評價[J]. 水土保持研究, 2012, 19(1): 197–201.

[27] 趙先貴, 肖玲, 馬彩虹, 等.基于生態足跡的可持續評價指標體系的構建[J]. 中國農業科學, 2006, 39(6): 1202– 1207.

[28] 國家統計局國民經濟綜合統計司. 新中國五十年統計資料匯編[M]. 北京: 中國統計出版社, 1999.

[29] 徐井萬. 發展生態經濟是西部山區富民興縣的有效途徑—四川省洪雅縣發展生態經濟的調查與思考[J]. 社會科學研究, 2003, 6(2): 50–54.

[30] 王鵬, 李賢偉. 植被恢復對洪雅縣近 15 年景觀格局的影響[J]. 生態學報, 2013, 33(20): 6721–6729.

Evaluation of ecological construction in Hongya County based on ecological footprint

LI Menghao, LUO Huailiang*, HU Juan

School of Geography and Resource Science, Sichuan Normal University, Chengdu 610101, China

According to the global standard of ecological security evaluation, and based on the indicator system of ecological security which is composed of ecological tension index of renewable resources, ecological sustainability index, ecological occupancy index, ecological economic coordination index and sustainable development index, we did a ten-year research on the ecological security conditions of Hongya county from 2005 to 2014. The results show that per capita ecological footprint of Hongya county has a declining trend, and that the per capita ecological capacity has a slight increase, with the average below 0.8hm. The whole county is in ecological deficit. Over the ten years, the ecological pressure index of renewable resources has decreased from 0.46 to 0.38, which is in a state of security. The ecological sustainability index has increased year by year, with the average over 0.2, which has transformed from the strongly unsustainable state to sustainable state. The ecological occupancy index is between 1.01 and 2.00, which is in the state of abundance. And the ecological economic coordination index has a slight increase later (from 0.49 to 0.43), all below 1.00, which illustrates a poor coordination. The sustainability index reduces slightly (from 0.49 down to 0.43), which is between continuity and sustainability. According to the results, Hongya county should focus on ecological construction, environmental protection, and develop green agriculture, recycling agriculture, and cultivate forest, so as to transform the economic development model from extensive, consumable to intensive and resource-saving, and achieve a sustainable development.

Hongya County; ecological footprint; ecological safety; sustainable development

10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.04.024

F062.2

A

1008-8873(2018)04-195-09

2017-9-22;

2017-10-20

國家社會科學基金項目“山地丘陵農產品主產區種養關聯的縣域農業碳源/匯效應及調控機制研究”(17BGL137)

李夢皓(1991—), 女, 四川洪雅縣人, 四川師范大學碩士研究生; E-mail:425137256@qq.com

羅懷良, 男, 教授, 主要從事自然資源、環境變化和環境影響評價等方面的研究, E-mail:huaill@163.com

李夢皓, 羅懷良, 胡娟. 基于生態足跡的洪雅縣生態建設評價[J]. 生態科學, 2018, 37(4): 195-203.

LI Meng-hao, LUO Huai-liang, HU Juan. Evaluation of ecological construction in Hongya County based on ecological footprint[J]. Ecological Science, 2018, 37(4): 195-203.