84份馬鈴薯種質資源在白銀市的表現與利用

劉興南,張連明,高彥萍,閆巧麗,馮會文,孫小東,孫小蕓

(1.白銀市農業科學研究所,甘肅 白銀 730900;2.甘肅省農業科學院馬鈴薯研究所,甘肅 蘭州730070)

白銀市地處甘肅中部,海拔1 275~3 321 m,光照條件好,年平均氣溫8.9℃,無霜期187 d,夏季涼爽,晝夜溫差大,土質疏松,含鉀豐富,具有生產馬鈴薯得天獨厚的自然條件。所產馬鈴薯薯塊大,薯皮光滑,薯形整齊,含水量低,淀粉含量高,口感好,耐貯運,備受消費者歡迎。白銀是一個干旱半干旱農業區,旱地是白銀市農業的主體,全市糧食播種面積30.1萬hm2,其中旱地達21.6萬hm2。隨著農業經濟結構的調整和馬鈴薯全膜雙壟溝栽培技術的成熟,旱地馬鈴薯的播種面積也逐年增加[1]。同時白銀有高揚程灌區5.6萬hm2,可以利用早熟馬鈴薯生產周期短的優點,實行間作套種,如地膜馬鈴薯套玉米、地膜馬鈴薯套種大蔥等,以充分提高土地利用率和單位面積純收益。白銀市地膜早熟馬鈴薯生產面積達2萬hm2,旱地全膜覆蓋栽培更是達到8.3萬hm2,且馬鈴薯小拱棚提早栽培也有了長足發展。栽培方式的多樣化要求品種也要多樣化,甚至專用化。但目前白銀地區品種供應存在一系列問題,如生產用種單一,退化嚴重,繁種體系不完備,供種渠道不規范等,迫切需要引進篩選或培育適于本地栽培的專用品種。

種質資源是育種的初始材料,種質資源的搜集、保存和利用,對選育高產、優質、抗逆、抗病新品種具有重要意義,種質資源一旦丟失,將無法再創造其中的基因[2-3]。從2014年起白銀市農業科學研究所從全國各地引進了一批優良材料進行鑒定評價和保存利用,以期為白銀馬鈴薯新品種選育提供親本材料,并篩選適宜當地栽培的新品種。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

試驗設在白銀市農業科學研究所景泰縣正路試驗基地。海拔2 406 m,年均氣溫3.5℃,年≥0℃的活動積溫3 614.8℃,≥10℃的有效積溫3 038℃,無霜期120 d。干旱少雨,年降水量 280~310 mm,大多集中在7、8、9月 3個月,年蒸發量3 000 mm。屬二陰干旱山區。

1.2 試驗材料

從山西、河北、河南、內蒙古、黑龍江、吉林、甘肅等省區共引進84份供試材料,具體名稱見表1,種薯種植年限為1~3 a。試驗按照編號順序排列(1~42為中早熟組,43~84為晚熟組),每份試驗材料種植1壟,壟高30 cm,寬1.2 m,壟長10 m,雙行種植。中早熟品種株距25 cm,每行種植80株;晚熟品種28 cm,每行種植70株。按照馬鈴薯生育期及孰性,分早熟(75 d以內)、中早熟(76~85 d)、中熟(86~95 d)、中晚熟(96~105 d)和晚熟(105 d以上)五個熟性級別記載生育期[4]。試驗設兩個對照,中早熟組為克新1號、晚熟組為隴薯6號。起壟鋪膜后人工點播,播前施入優質羊糞18 000 kg/hm2、氮磷鉀復合肥600 kg/hm2(N 15%,P2O515%,K2O 15%)、硫酸鉀(K2O25%)375 kg/hm2、尿素(N46%)150 kg/hm2、普通過磷酸鈣(P2O512%)750 kg/hm2。馬鈴薯生育期間常規管理,澆水3次。按照《馬鈴薯種質資源描述規范》記載生育期和生長期間地上部性狀及抗病性等特性,收獲時考種記載產量等地下部性狀[5]。試驗于2017年4月24日播種,9月28日收獲。

2 結果與分析

2.1 生育期及熟性地上部性狀表現

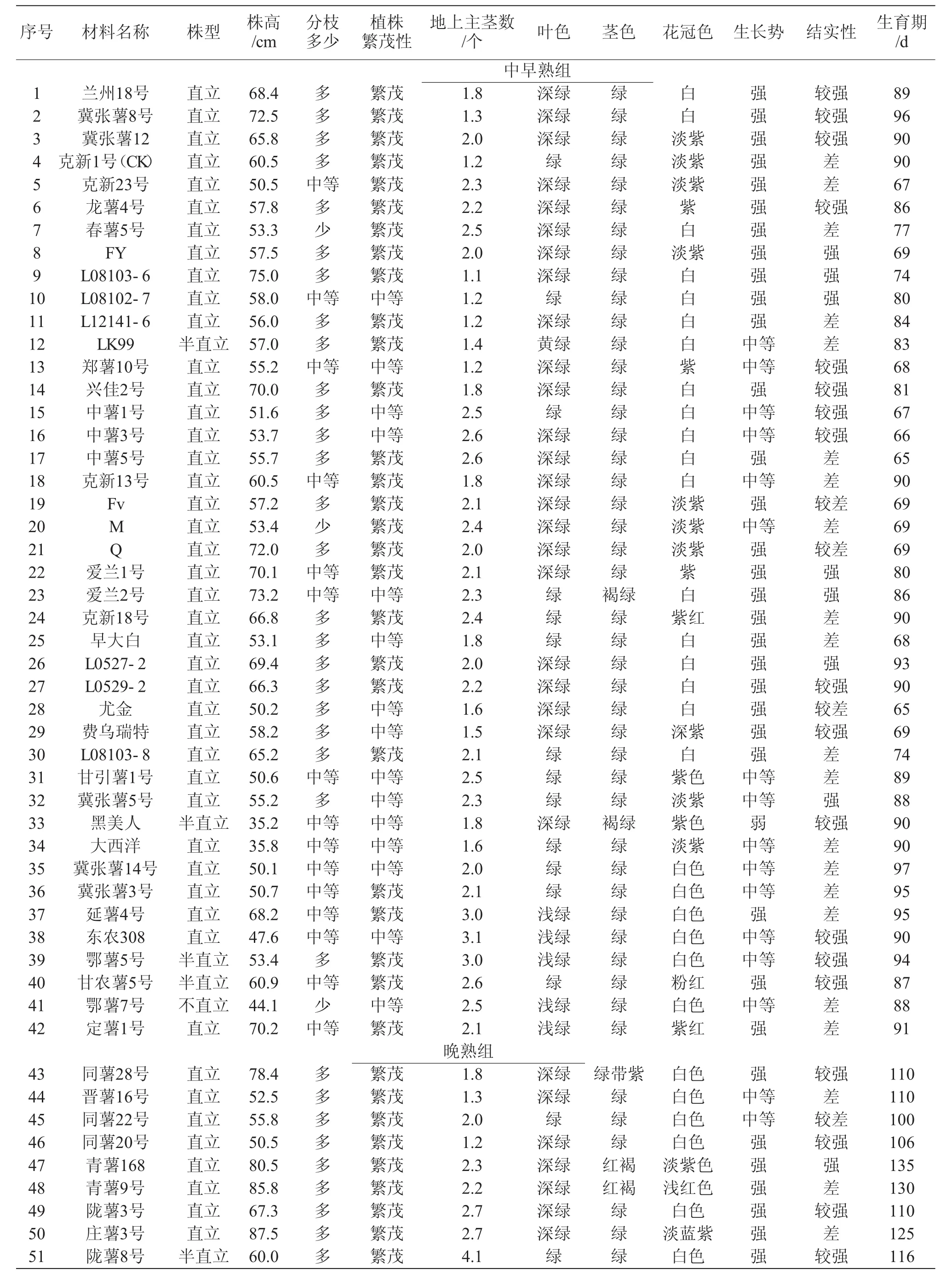

從表1可以看出,引進的84份材料中,早熟材料有14份,中早熟6份,中熟材料20份,中晚熟材料2份;晚熟材料最多,達42份,占參試材料的50%。

2.2 植株性狀

從表1可知,在中早熟組中,株型直立的有38份,半直立的4份,不直立的1份;在晚熟組中,株型直立的有20份,半直立的12份,不直立的2份。中早熟組株高為35.2~72.5 cm,株高在50 cm以上的有34份,最高的是冀張薯8號,為72.5 cm;最低的是黑美人,為35.2 cm。晚熟組株高為28.2~87.5 cm,株高在50 cm以上的有33份,最高的是莊薯3號,為87.5 cm;最低的是心里美,為28.2 cm。中早熟組分枝多的有26份,中等的13份,少的有3份;晚熟組分枝較多的有23份,中等的11份,少的有8份。中早熟組植株繁茂的有29份,中等的13份;晚熟組植株繁茂的有25份,中等的13份,不繁茂的有4份。中早熟組地上主莖數最多的是東農308,為3.1個;最少的是L08102-6,為1.1個。晚熟組地上主莖數最多的是隴薯11號,為4.4個;最少的是同薯20號,為1.2個。早熟組葉色深綠的有22份,綠色的有14份,淺綠色的有5份,黃綠色的有1份;晚熟組葉色深綠的有20份,綠色的有14份,淺綠色的有8份。早熟組莖色綠色的有40份,綠色帶褐色的有2份;晚熟組莖色綠色的有29份,綠色帶褐色的有13份。早熟組花冠色為白色的有24份,淡紫色的有9份,紫色的有5份,粉紅色的有1份,深紫色的有1份,紫紅色的有2份;在晚熟組中,花冠色為白色的有27份,淡紫色的有3份,紫色的有1份,粉紅色的有1份,深紫色的有1份,紫紅色的有3份,淡藍紫色的1份,藍紫色的1份,藍色的1份,淺紅色的2份,深紅色的1份。中早熟組生長勢強的材料有27份,中等的有14份,弱的有1份;在晚熟組中,生長勢強的材料有23份,中等的有17份,弱的有2份。中早熟組中,天然結實性強的材料有7份,較強的有14份,較差的有3份,差的有18份;在晚熟組中,天然結實性強的材料有5份,較強的有11份,差的有23份,較差的有3份。

表1 84份馬鈴薯種質資源植株主要性狀

續表1

對試驗材料進行田間抗病性鑒定的結果表明,中早熟組有冀張薯12號、冀張薯8號等17份材料比較抗病;晚熟組有青薯9號、隴薯7號、莊薯3號、晉薯24號、527-2等19份材料對病毒病和早疫病抗性強,尤其是對晚疫病表現出較強的抗性,其中以527-2、青薯9號抗性最強。

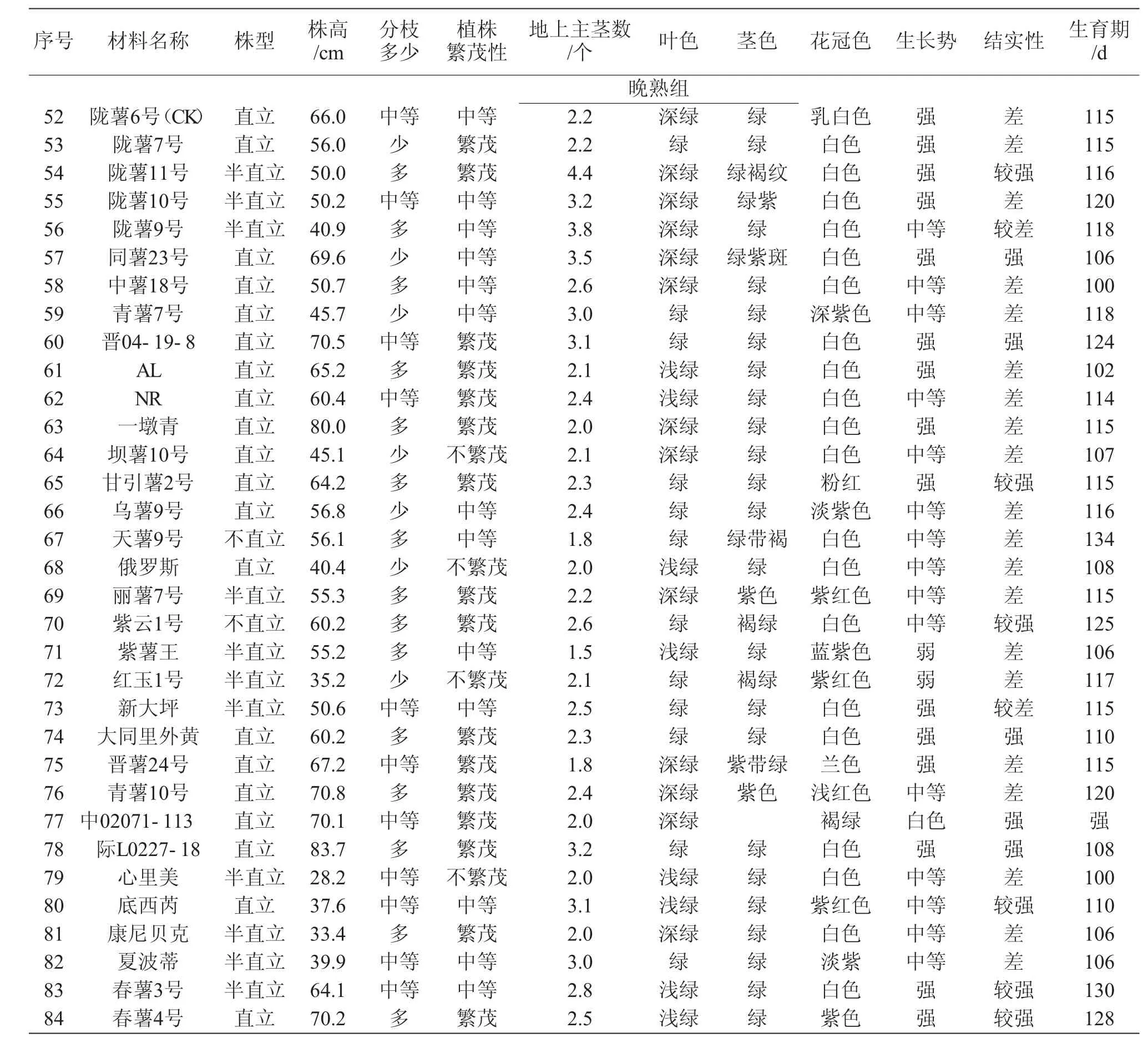

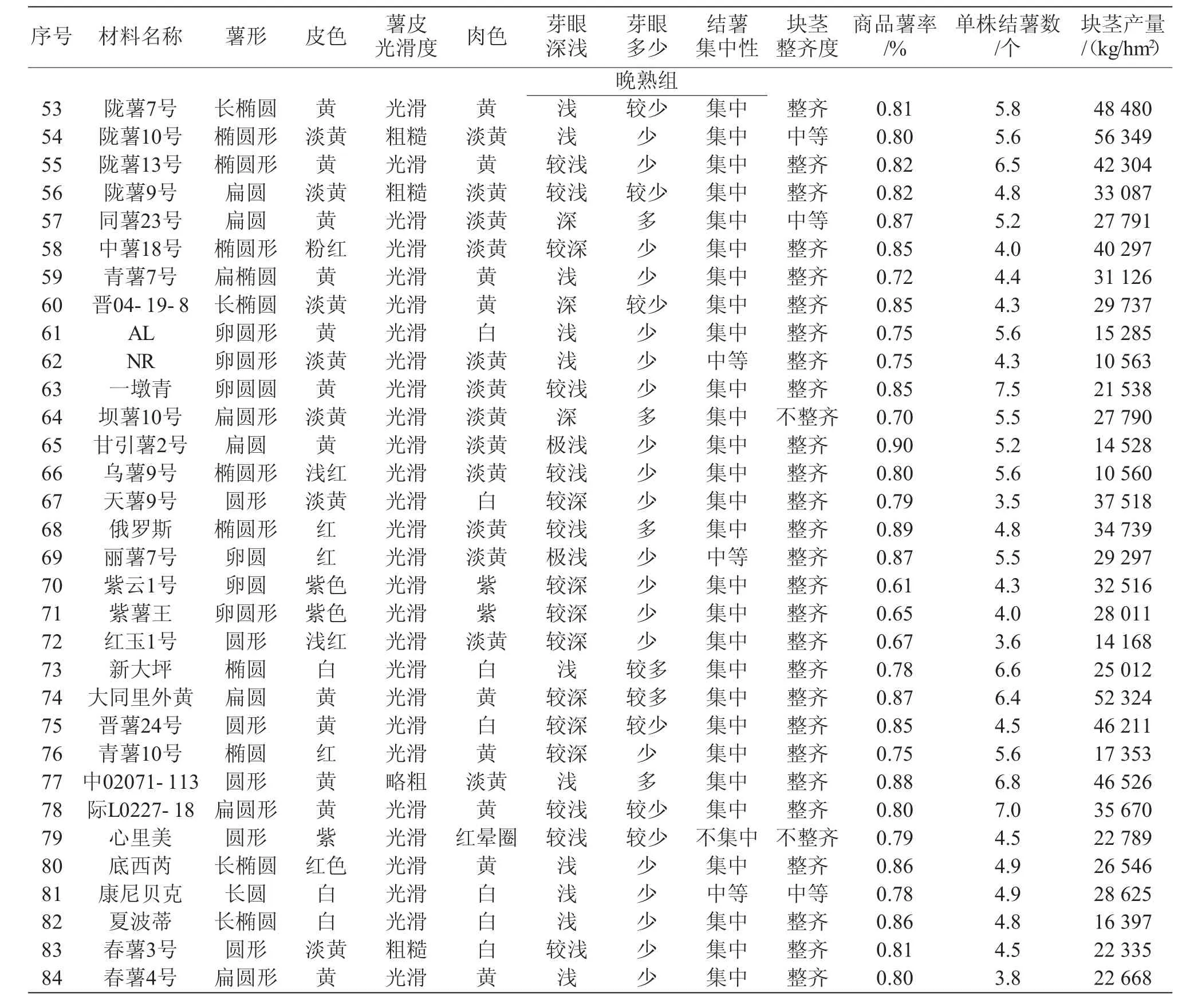

2.3 塊莖性狀

從考種結果(表2)看,在中早熟組中,薯形圓形的有5份,橢圓的有15份,長園的有7份,長橢圓形的有8份,扁圓的7份;在晚熟組中,薯形圓形的有9份,橢圓的有9份,長園的有3份,長橢圓形的有6份,扁圓的8份,卵圓形的有6份,長扁圓形有1份。在中早熟組中,皮色白色的有11份,黃色的有12份,淡黃色的有13份,淡紅色的有5份,紫色的有1份;薯皮光滑的有37份,略粗糙的有4份,有網紋的1份;薯肉顏色為白色有19份,黃色有10份,淡黃色有12份,紫色的有1份。在晚熟組中,皮色白色的有5份,黃色的有16份,淡黃色的有9份,紅色的有6份,淺紅色的2份,紫色的有3份,粉紅色的1份;薯皮光滑的有36份,粗糙的有4份,略粗糙的有1份,有網紋的1份;薯肉顏色為白色有11份,黃色有14份,淡黃色有14份,紫色的有2份,薯肉有紅色暈圈的1份。在中早熟組中,芽眼淺的有29份,較淺的有5份,深的有1份,較深的有5份,極淺的有1份;芽眼少的有37份,較少的有4份,較多的有1份。在晚熟組中,芽眼淺的有11份,較淺的有13份,深的有5份,較深的有11份,極淺的有2份;芽眼少的有26份,較少的有7份,多的有6份,較多的有3份。中早熟組結薯集中性集中的有36份,中等的有6份;晚熟組結薯集中的有36份,中等的有5份,不集中的有1份。中早熟組塊莖整齊度整齊的有35份,中等的有3份,不整齊的有4份;晚熟組整齊的有34份,中等的有4份,不整齊的有4份。中早熟組商品率在80%以上的有15份,最高的是甘引薯2號,為90%;最低的是愛蘭1號,為64%;在晚熟組中,商品率在80%以上的有24份,最高的是晉薯16號,為91%,最低的是紫云1號,為61%。在中早熟組中單株結薯數在5個以上的有17份,最高的是春薯5號,為6.7個,最低的是L08102-7,為3.4個;晚熟組單株結薯數在5個以上的有21份,最高的是青薯9號,為8.6個;最低的是同薯28號,為3.5個。

續表2

2.4 產量表現

從表2可知,中早熟組產量在30 000 kg/hm2以上的材料有18份,產量居前10位的是冀張薯12號、FY、龍薯4號、冀張薯8號、L12141-6、蘭州18號、克新1號、春薯5號、中薯5號、鄭商薯10號。其中較本地主栽品種克新1號增產有6個,產量分別為48927、46558、46554、37255、35 412、35 031 kg/hm2,分別較對照克新1號增產43.29%、36.35%、36.34%、9.12%、3.71%,2.59%,其余均較克新1號減產。晚熟組產量在30 000 kg/hm2以上的材料有20份,產量較本地主栽品種隴薯6號增產有17個,居前10位的是青薯9號、隴薯10號、大同里外黃、隴薯3號、莊薯3號、同薯20號、中02071-113、晉薯24號、隴薯13號、中薯18號,產量分別為56 700、 56 349、52 324、52 000、52 014,47 791、46 526、46 211、42 304、40 279 kg/hm2,較對照隴薯 6號增產78.85%、82.83%、69.77%、68.76%、68.72%,55.06%、50.96%、49.93%、37.26%、30.69%,較隴薯6號減產的有24份。

3 種質資源的利用成果

3.1 直接應用于生產的優良品種

種質資源的搜集、引進、鑒定、創新和利用一直為我國育種者所重視。通過種質材料的鑒定,可以篩選出直接應用于生產的品種。在中早熟材料中篩選出了FY、冀張薯12號、龍薯4號、興佳2號、早大白等品種,已在白銀小拱棚提早栽培和地膜早熟栽培中得到大面積利用。在晚熟品種中,青薯9號、青薯168、冀張薯8號、隴薯7號、隴薯10號、隴薯3號、大同里外黃、晉薯24號等,產量高,抗病性強,已利用于白銀市一季作區栽培。

3.2 提供了一批優良的親本和抗原

利用雜交育種親本的選配,創造出了新的育種材料。如利用中薯18號和晉薯24號雜交選育的1214-07、晉薯24號和05-1-6雜交選育的1261-02及1261-04表現為薯形好,產量高;利用大西洋的后代材料9201-59和9333-10雜交選育的1270-8、1270-7薯形好,食味優且顏色亮麗;利用隴薯13號和同薯22號雜交選育的1496-5,大薯率特別高;利用一墩青和527-2雜交選育的1483-10產量高,抗病性強;利用同薯20號和冀張薯14號雜交的1291-21等材料,產量高、薯形好。這些新材料的創造將極大地豐富白銀市農業科學研究所馬鈴薯育種基因庫,為選育新品系提供更多的選擇材料。當然在確定雜交組合時,要綜合各品種的特征特性,具體加以分析,配制最優組合,讓品種發揮更大的優勢和潛力。白銀市地處西北干旱地區,氣候干旱使得馬鈴薯雜交結實率非常低,所以親本選擇上在考慮親本性狀優良、高產、薯形好、生長勢強、抗病、抗旱的基礎上,還要其花粉育性好。如東農308、際L0227-18、定薯1號等品種,花粉育性好,配合力高,用其做父本或母本時后代總體表現優良,抗病抗逆性強,是最便于利用的種質。冀張薯8號、冀張薯12號、青薯9號、晉薯24號、大同里外黃、隴薯10號等在白銀地區表現出抗旱、抗病、高產,育種中做親本配合力強,后代表現性狀優良,可以較多的利用。甘引薯2號、隴薯8號、春薯5號等品種的薯形色澤都非常好,表面光滑,芽眼少而極淺;晉薯24號的株型很好,莖稈粗,葉片大,生長勢強,不易倒伏;隴薯3號淀粉含量高,但薯形不太好,而且芽眼較深;底西芮紅皮,肉色鮮黃,薯形一致性較好;夏波蒂花期較長,結薯較早且集中,芽眼極淺。這些材料的優良特性在親本選擇可以有針對性地加以利用。早熟或中早熟材料能夠正常開花,天然結實性大多比較差,一般選擇做母本,與晚熟品種雜交時必須錯期播種或采用特殊辦法處理。有些材料花藥瘦小,無花粉或有效花粉率低,或花粉育性差,不能天然結實,只能做母本。但有些馬鈴薯品種雌蕊敗育,不能做雜交親本,如克新1號,不僅花粉敗育,而且雌蕊不育,就不能作為親本。一些品種雖然能正常開花,但花藥瘦小,無花粉或有效花粉率極低,只能作母本,如大西洋雖然有發育完全的雄蕊,但幾乎沒有花粉。有些材料落蕾而不開花或落蕾嚴重,不能結果,不能作母本,如冀張薯3號花冠很小,落蕾而不開花。另外還要分析雙親的親緣關系,選用親緣關系遠的親本相互雜交,其后代既可以產生較強的雜種優勢,且有多樣性的分離和較多的優選幾率。如隴薯8號、冀張薯12號都有大西洋的基因,就不宜互相雜交。另外配制組合應合理運用親本資源,適當地偏重于近代品種和即將定名而未定名的品種,效果較好。527-2抗病性非常好,是一個非常好的抗原,可在抗病育種中充分利用。

3.3 利用獨有特性創新出新的育種材料

高淀粉品種隴薯3號,高產品種克新1號、冀張薯12號、隴薯8號,加工品種大西洋、夏波蒂等,紅肉品種心里美、鈴田紅美等,紫肉品種黑美人、紫云1號等特色品種也被廣泛地用于馬鈴薯特色育種。我們利用這些材料創造了許多新型育種材料,如產量較高的1273-01、1261-02、1469-11、1256-01,薯形較好的1212-07、1270-08、1207-08,薯肉紫紅色、產量較高的1242-03、1247-11、12135-07、1469-7等,以及黃皮黃肉的1261-04,商品率高的1496-5等。這些優良的雜交后代表現出其各自的優良特性,有些已作為新的栽培品種應用于生產,有的作為育種材料用其做親本,與本地品種配制優良的雜交組合后代表現優良,且本地品種中的高產品種與其配合效果更佳。

4 討論

品種引進選育是育種的方法之一[6],通過種質鑒定后直接應用于生產[7]。引進的84份材料大多數能較好地適應沿黃及引黃灌區的生態條件,表現生育期適宜、生長勢強、高產、商品薯率高、抗病性強等特點。綜合孰性、產量,抗病性及地下地上性狀表現,初步篩選出了可直接用于生產的中早熟品種有FY、龍薯4號、冀張薯12號、L08103-6、早大白、興佳2號,適宜白銀地區塑料大棚提早栽培和地膜早熟栽培;晚熟品種有青薯9號、冀張薯8號、莊薯3號、隴薯7號、隴薯10號、527-2、晉薯24號、大同里外黃,長勢強,莖稈粗,抗逆性強,產量高,適宜白銀一季作地區栽培和半干旱山區全膜雙壟溝栽培。

中早熟組大部分品種的產量較對照克新1號低,主要原因一是早熟品種數量較多,且種植區域屬于一季作地區,早熟品種在前期溫度偏低的情況下生長適期縮短,而本地主栽品種克新1號屬于中早熟品種,生育期相對較長,早熟品種因為生育期較短,產量沒有優勢;二是部分品種已連續種植了兩季,品種退化造成部分品種產量偏低,而采用剛引進的原種,生育期較長的中熟品種適應性更強,產量相對較高。

選育品種必須重視種質資源的收集、保存和創新,才能有大量資源供育種選配。中國馬鈴薯地方品種資源豐富,不少品種具有某些優良性狀,是馬鈴薯育種的重要資源[8],育種者要重視這些資源的搜集保存和創新利用。隨著育種技術的進步和育種者的思想解放,種質資源的相互引進利用也非常普遍。但引進的種質資源,不是都能直接用于馬鈴薯育種,要觀察其在另一地區的表現和變異,經馴化或改良后選擇其優良特性應用于育種。在資源的創新利用方面,通過輪回選擇,已選育出適于長日照的新型栽培種,許多無性系具有育種中所需的特性[2]。還有些單位開展了種間雜交,創造了新的親本材料。另外隨著馬鈴薯主糧化的要求,必須重視加工品種的種質資源的引進和選育。我國馬鈴薯2017年隨著面積的增加出現滯銷,大大影響了薯農種植的積極性和收益,而我國馬鈴薯用于加工的比例僅占鮮薯的7%左右,內蒙古稍高也不超過10%,所以要加強加工型品種的引進選育,更要重視引進適合于選育加工品種的國外種質資源[9]。

總之,加強種質資源在當地的鑒定,擴大育種材料的基因庫,是滿足生產對品種多樣性需要的基礎理論,可以充分利用自然變異、種內雜交、遠緣雜交、組織培養、無性系變異、人工誘變等手段創造新的育種材料[10]。種質資源的保存和利用,是一項長期而艱苦的工作,對選育高產、優質、抗逆、抗病新品種具有重要意義。白銀市農業科學研究所近年來才開始注重馬鈴薯種質資源的引進、搜集和利用,數量還不多,有待于進一步加強。