經濟增長、交通基礎設施與換算周轉量的動態關系研究

羅會華

(湖南商學院 經濟與貿易學院,湖南 長沙 410205)

一、引 言

改革開放后,特別是20世紀90年代以后實施財政分權政策和積極的財政政策,我國對交通基礎設施進行了大量投資,如2008 年應對金融危機而推出的 4 萬億元經濟刺激計劃中,將近一半經費投向了鐵路、公路等交通基礎設施,交通運輸得到了高速發展。鐵路營業里程從1980年的5.33萬千米增加到2016年的12.4萬千米,公路里程從1980年88.83萬千米增加到469.63萬千米。旅客周轉量從1980年的2281.3億人/千米增長到2016年31258.46億人/千米,貨物周轉量從1980年的11629億噸/千米增長到186629.48億噸/千米。人均名義GDP從1980的468元提高到2016年的53935元。

理論上,經濟增長及交通基礎設施改善可促進交通運輸需求,從而提高客貨周轉量;交通基礎設施建設會促進經濟增長,客貨周轉量提高意味著區域市場一體化逐步實現,推動資源在區域間有效配置,也對經濟增長起到了作用;經濟增長導致對交通運輸需求增加,或者外生沖擊導致客貨周轉量提高,也會推動交通基礎設施建設。但交通運輸與國民經濟發展之間具有復雜的關系,現實情況未必與理論一致,在不同的情形下,它們之間的關系可能有不同的表現。如Deng et al.(2014)發現運輸基礎設施存量與長期增長率之間存在非單調的關系,交通運輸規模的經濟增長效應顯著地取決于現有運輸網絡的水平[1]。因此,現有的研究主要從實證的角度來探討三者間的現實關系,特別是交通運輸與經濟增長的關系的實證研究一向是國內外學者關注的焦點。

許多文獻采用允許內生變量存在的VAR模型(含向量修正誤差模型,VECM)來檢驗交通運輸與經濟增長之間的動態關系。如Rafael et al. (1998) 、Kamps(2005)、Khadaroo (2008)、Eruygur(2009)、Pradhan & Bagchi(2013)、Cheteni(2013)、Mohmand et al.(2016)等采用了VAR或VECM來研究了交通基礎設施與經濟增長的關系,大多研究表明交通基礎設施對經濟增長具有正向作用[2~8]。國內研究方面,劉建強和何景華(2002)指出我國客貨運量與GDP之間存在協整關系,貨運量是GDP的格蘭杰原因,但GDP不是貨運量的格蘭杰原因[9]。然而,林航飛和羅宇龍(2008)的研究表明公路貨運量不是GDP的格蘭杰原因,而GDP是公路貨運量的格蘭杰原因[10]。崔淑丹等(2008)檢驗了中國經濟增長和貨運周轉量之間的互動關系,指出貨運周轉量的沖擊對經濟增長具有帶動作用和持續效應,但經濟增長對貨運周轉量沒有顯著影響[11]。王任飛和王進杰(2007)指出在基礎設施與經濟增長的互動關系中,基礎設施促進經濟增長居于主導地位[12];李芬和馮鳳玲(2014)也指出經濟增長對交通運輸的引致需求作用不如交通運輸對經濟增長推動作用明顯[13]。呂稼歡和范文強(2016)的研究也GDP帶動交通運輸的發展,交通運輸對GDP的貢獻率較小[14]。劉秉鐮和趙金濤(2005)檢驗了交通運輸網絡密度與區域經濟經濟增長之間的Granger因果關系,指出交通運輸網絡密度與經濟增長的關系存在區域異質性[15]。李煌偉、倪鵬飛(2013)通過實證研究發現,交通運輸網絡的改善加速了要素集聚,從而促進經濟增長[16]。Deng et al.(2014) 的研究表明,當公路網密度低于0.17千米/千米2時,公路基礎設施存量與經濟增長之間沒有顯著的正相關關系,但當公路密度高于0.17千米/千米2時,公路密度增長對經濟增長有顯著的積極影響[17]。

已有研究的結論由于采用的樣本差異,導致不少觀點相異,但結論可歸納為三種:第一種認為交通運輸對經濟增長具有單向因果關系;第二種認為經濟增長對交通運輸具有單向因果關系;第三種認為交通運輸與經濟增長之間互為因果關系。針對交通基礎設施與經濟增長或客貨量與經濟增長的關系均展開了較多研究,但鮮有系統實證研究交通基礎設施、周轉量和經濟增長三者間的動態關系。鑒于此,本文采用VECM來展開研究,利用1980—2016年我國實際人均GDP、交通網絡里程與換算周轉量時間序列數據來分析三者間動態關系。在VECM估計結果的基礎上,通過脈沖響應來分析各變量對隨機沖擊的響應情況,通過方差分解來分析各變量的結構沖擊對某個變量總變化的相對貢獻度。

二、數據、變量與模型

(一)數據來源與變量

本文采用 1980—2016年中國時間序列數據進行分析,初始變量的數據來源于國家統計局網站。初始變量包括歷年的名義人均GDP、國民生產總值指數(上一年=100)、貨物周轉量、鐵路營業里程、公里營業里程、內河通航里程、鐵路旅客周轉量、公路旅客周轉量、水運旅客周轉量等。利用初始變量計算出歷年的實際人均GDP、換算周轉量和交通網絡里程。

本文采用實際人均GDP來衡量經濟增長。以1979年為基期,通過國民生產總值指數對名義人均GDP平減處理,得到實際人均GDP,用rcp表示實際人均GDP。

采用交通網絡里程來反應交通基礎設施存量。本文視鐵路、公路及內河通航在運輸上作用一致①,因此賦予相同的權重。因此,每年的交通網絡里程就是把每年的鐵路營業里程、公路營業里程、內河通航里程進行加總,即:交通網絡里程=鐵路營業里程+公路營業里程+內河通航里程,用mil來表示交通網絡里程。

周轉量分為旅客周轉量和貨物周轉量,兩者的單位不一致,旅客周轉量的單位是每億人/千米,貨物周轉量的單位為億噸公里。如果兩個都作為VAR模型的內生變量,將導致自由度損失過大。為此,本文采用換算周轉量(Converted Turnover)的概念來綜合,換算周轉量是指將旅客周轉量按一定比例換算為貨物周轉量,然后與貨物周轉量相加成為一個包括客貨運輸的周轉量綜合指標。具體計算方法是將旅客周轉量區分不同運輸工具按相應的換算比例,換算成貨物周轉量的計量單位進行加總求得。采用的換算比例如下:公路運輸的換算比例:1噸/千米=10人/千米;內河水運的換算比例:1噸/千米=3人/千米;鐵路運輸的換算比例:1噸/千米=1人/千米。②因此,本文通過下列公式得到歷年的換算周轉量:換算周轉量=貨物周轉量+(鐵路旅客周轉量/1)+(公路旅客周轉量/10)+(水運旅客周轉量/3),用ct來表示。

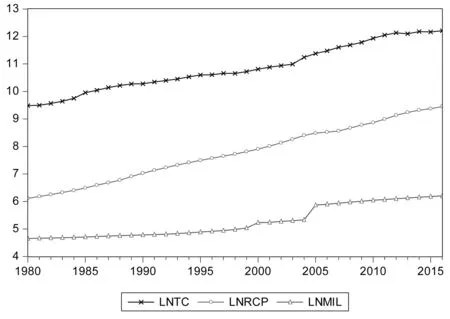

圖1 各變量的對數值的時間序列圖

本文對ct、mil、rcp進行對數化處理,lnct、lnmil、lnrcp的時間序列圖如圖1所示。可以看到,lnct、lnmil、lnrcp雖然不具有平穩的特性但具有相同趨勢,直觀判斷可能存在協整關系。

(二)單位根檢驗

本文主要采用 ADF、PPERRON和DF-GLS三種檢驗方法來進行單位根檢驗,如表1所示。三種方法均顯示lnct、lnmil、lnrcp三個序列為非平穩序列,但它們的一階差分序列均為平穩序列,即lnctt~I(1),lnmiltI(1),lnrcpt~I(1),因此三者間可能存在協整關系,具備構建協整模型的前提條件。

表1 單位根檢驗結果

注:①檢驗統一采用含截距的方式;②括號中的數字為統計量的P值;③DF-GLS的檢驗為滯后1階的統計值。

(三)向量誤差修正模型

本文采用以VAR模型為基礎的協整檢驗方法來分析變量間的短期和長期關系。內生變量為lnct、lnmil、lnrcp,構建的滯后p階VAR模型如下:

yt=A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+εt,t=1,2,…,T

(1)

其中,yt=(lnctt,lnrcpt,lnmilt)′為(3×1)維隨機時間序列向量,yt-p為內生變量yt的滯后p期的向量,A1,…,Ap均為(3×3)維待估參數向量;εt為(3×1)維經典隨機擾動項向量,在VAR模型中一般稱為新息(Innovation)。將式(1)進行協整變換,得:

(2)

(3)

(4)

式(4)即為向量誤差修正模型(VECM),每一方程均為一個誤差修正模型(ECM)。VECM中的調整參數向量,反映的是變量之間的均衡關系偏離長期均衡狀態時,將其調整到均衡狀態的調整速度。所有作為解釋變量的差分項Δyt-i(i=1,2,3,…,p-1)的系數向量Γi(i=1,2,…,p-1),反映的是各變量的短期波動Δyt-i對作為被解釋變量yt的短期變化Δyt的影響。

三、實證結果與分析

(一)VAR模型滯后階數檢驗

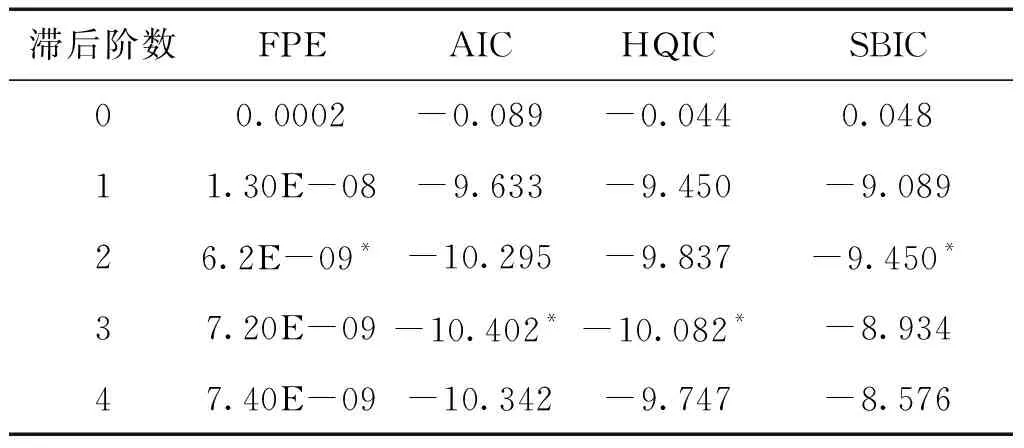

一個關鍵問題是確定VAR模型中的最優滯后階數p,如果p值過大,導致自由度減小,影響到VAR模型參數估計值的有效性;但如果p值過小,會導致隨機擾動項自相關,導致參數的非一致性。為了確定出最優滯后階數,本文采用FPE、AIC、HQIC、SBIC來進行選擇最優滯后階數,其準則是最小值即為優先模型,檢驗結果如表2所示。FPE、SBIC檢驗結果顯示最優滯后階數為2階,但AIC 和HQIC選擇3階。因此,2階和3階都可作為最優滯后階數,本文結合下面的協整檢驗來確定最優滯后階數。

表2 VAR模型最優滯后階數檢驗結果

(二)協整檢驗

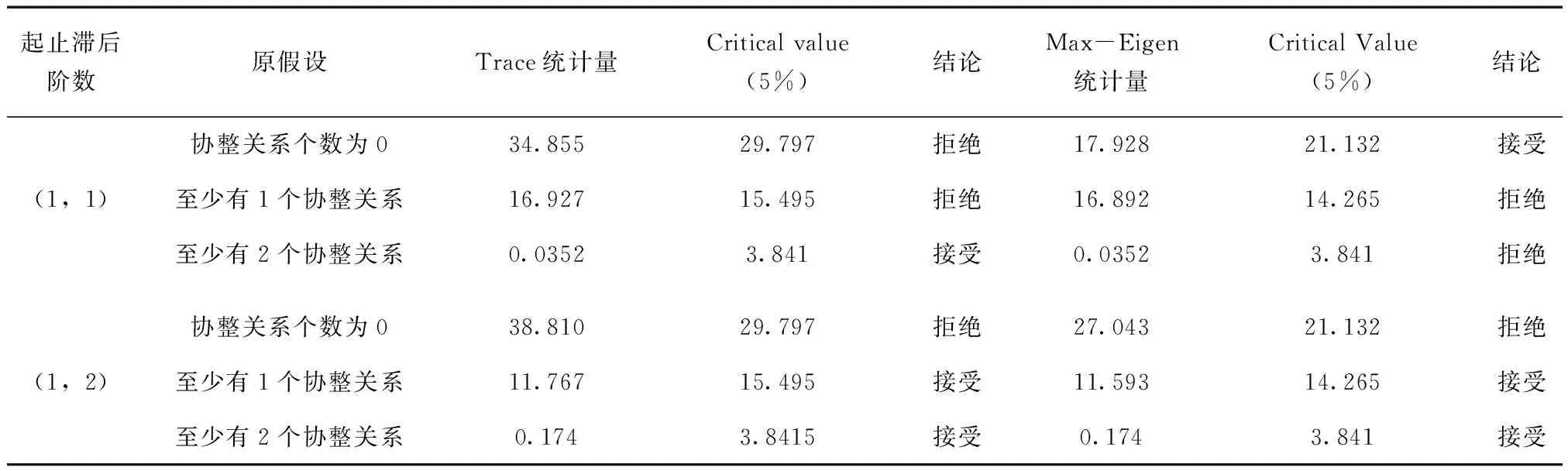

鑒于lnct、lnmil、lnrcp為非平穩序列,因此需要進行協整檢驗,在變量協整的基礎上建立VAR 模型。本文采用Johansen協整檢驗法對序列進行協整檢驗,通過特征根跡檢驗法(Trace檢驗)和最大特征值檢驗法(Max-Eigen檢驗)來進行檢驗;并根據VAR最優滯后階數可能是2階或3階,選擇起止滯后階數時,采用(1,1)和(1,2)兩種形式來進行檢驗,檢驗結果見表3。

表3 Johansen協整檢驗結果

檢驗結果顯示:在選擇起止滯后階數(1,1)時,在 5%的顯著水平下,特征根跡檢驗法表明序列之間至少存在2個協整關系,但最大特征值檢驗法顯示序列之間不存在協整關系;在選擇起止滯后階數(1,2)時,在 5%的顯著水平下,兩種檢驗方法表明序列間存在著1個協整關系。因此,綜合最優VAR滯后階數檢驗結果和Johansen協整檢驗的結果,本文選擇VAR最優滯后階數為3階。在滯后3階的VAR模型中,存在1個協整關系,表明交通網絡里程、換算周轉量與經濟增長之間存在長期的均衡關系。Johansen協整檢驗中,得到基于Johansen標準化約束下的協整方程為:

(5)

P值 (0.0452) (0.0971)

從長期均衡方程可以看到,換算周轉量顯著受到了實際人均GDP和交通網絡里程的影響。實際人均GDP每提高1%,換算周轉量平均提高0.521%;交通網絡密度每提高1%,換算周轉量平均提高0.512%。

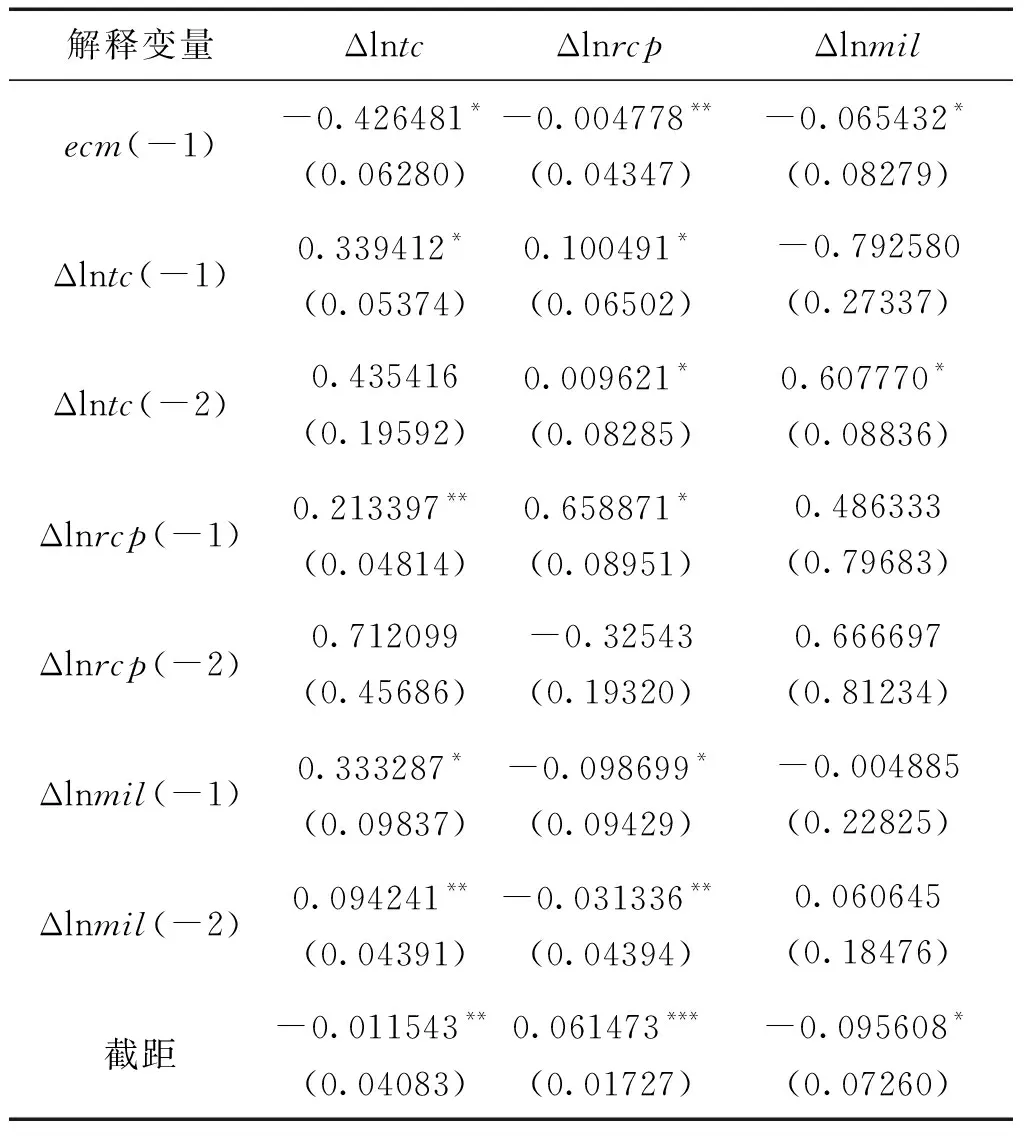

(三)VECM估計結果及分析

盡管換算周轉量與實際人均GDP、交通網絡里程間存在著協整關系,然而實際經濟生活中存在著各種擾動,導致變量短期內會偏離其長期均衡路徑。根據Granger定理,當變量間存在協整關系,必存在誤差修正機制。因此,本文估計出 VEC模型來分析短期波動時各變量間的關系。滯后2階VECM的估計結果如表4所示。表中,ecm代表修正誤差項且ecmt=lnctt-0.5213lnrcpt-0.5119lnmilt-4.117。根據VECM的估計結果,選擇在10%顯著性水平下的顯著項,分析變量間的短期關系。

換算周轉量短期變化(增長率)受到下列因素的顯著影響:①受到滯后1期的自身增長率的正向影響,表明換算周轉量變化具有一定的滯后作用。②受到滯后1期人均GDP增長率波動的正向影響,表明隨著收入提高時,會增加對交通運輸的需求,但對交通服務的消費具有滯后效應。③受到滯后1~2期的交通網絡里程增長率的正向影響,表明當交通網絡里程得到擴張時,會產生較大的勞動要素轉移和商品轉移的需求,導致換算周轉量增長率提高,意味我國交通運輸需求總體上仍然受到交通基礎設施存量的制約。④當換算周轉量偏離了長期均衡狀態時,系統將以0.426的調整速度反向調整到均衡狀態。

表4 VECM估計結果

注:①括號中值為T統計量的P值②“***”、“**”、“*”分別表示在 1% 、5% 和 10% 的水平下顯著

實際人均GDP短期變化(增長率)受到下列因素的顯著影響:①受到滯后1~2期的換算周轉量增長率影響較大,表明交通運輸增長對經濟增長的作用明顯,交通運輸發展降低了貿易成本,提高要素和產品的流動性,促進了資源的優化配置,進而對經濟增長起到長期影響。②受到自身滯后1期的增長率的正向影響,表明人均GDP增長具有一定的慣性,前期促進經濟增長的因素在后期依然起到作用,如人力資本的提高。③受到滯后1~2期的交通網絡里程增長率負向影響,兩者負相關很有可能是因為我國交通基礎設施大規模投資時,往往是經濟處于衰退時,但經濟增長具有慣性,導致交通網絡里程增速增大時,人均GDP增速卻是降低的。④當人均GDP偏離了長期均衡狀態時,系統將以0.047的速度將人均GDP波動反向調整到長期均衡狀態。

交通網絡里程短期波動(增長率)受到滯后2期換算周轉量增長率的正向影響,當滯后2期周轉量發生較大波動時,可能導致交通基礎設施供給不足,因此,會加大交通基礎設施投資,而交通網絡營業里程增加需要一定的建設時間。沒有受到人均GDP增長率和自身增長率的顯著影響,在一定程度上說明我國的交通基礎設施建設體現為外生,并非由經濟發展水平和基礎設施存量來推動的,主要由中央的建設規劃和地方政府的“晉升錦標賽”來推動。交通網絡里程偏離了長期均衡狀態時,系統以0.006的速度反向調整回長期均衡狀態。

(四)脈沖響應分析

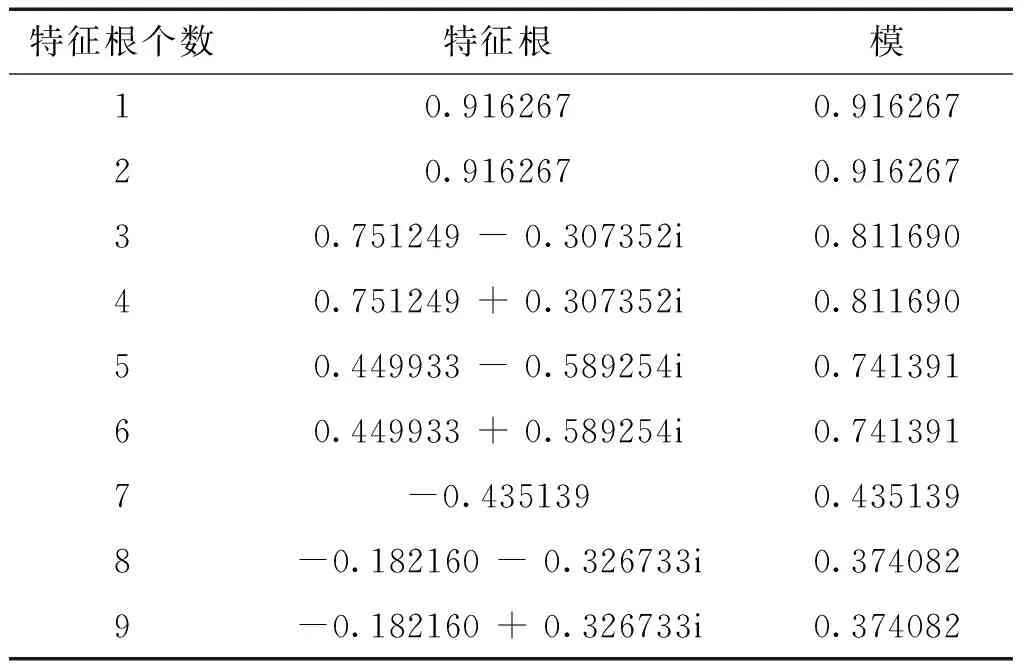

VAR模型只有在自身穩定后才能進行脈沖響應分析、方差分解,否則將影響響應沖擊函數的標準差。判斷VAR模型是否穩定,主要根據VAR模型的特征方程的根是否在單位圓內,即特征根的模小于1。通過表5可以發現,該VAR(3)模型是穩定的。因此,可以開展脈沖響應分析和方差分解。

表5 模型穩定檢驗

脈沖響應用來刻畫隨機擾動項一個標準差的沖擊對每個內生變量未來取值的影響,直觀地衡量變量之間的動態交互作用和影響效應。分別給換算周轉量、實際人均GDP和交通網絡里程一個標準差大小的沖擊,得到各變量未來30期的脈沖響應曲線圖,如圖2所示。

圖2脈沖響應曲線

來自換算周轉量的一個標準差大小的隨機沖擊,對自身的沖擊在第1期為最大,導致換算周轉量增長率為6%,但隨著時間推移快速衰減,在第15期后,收斂于0.99%,表明換算周轉量對自身的沖擊程度較小且不具有長期效應,如2003年“非典”導致換算周轉量增長率降低到5.1%,但經過2005的反彈后恢復到均衡水平;對人均GDP有正向影響,第1期的沖擊作用導致人均GDP增長率為0.54%,隨著時間推移遞增,在第15期后,收斂為1.2%,說明換算周轉量促進要素和商品流動,導致資源合理配置,將對經濟增長具有長期效應;對交通網絡里程的影響在第1期達到了最大,導致交通網絡里程增長率為2.9%,第2期后快速減弱,并在第15期收斂為0.69%,說明當我國的交通運輸需求超出現有的交通基礎設施的承載力時,交通網絡里程將在第1期和第2期內的增長幅度最大,這符合交通基礎設施的建設規律,一般需要幾年建設期才能投入使用。

來自人均GDP的一個標準差大小的隨機擾動,對換算周轉量的沖擊在第1期為0,隨后遞增,第15期后,換算周轉量增長率收斂于1.62%,表明人均GDP對換算周轉量的影響滯后1期且具有長期的正向作用,滯后的原因是消費的滯后性引起,本期收入的增加并不會立刻產生新的交通運輸需求;對自身的沖擊在第1期最大,導致人均GDP增長2.59%,隨后沖擊作用遞減,在第15期趨于收斂為1.96%,說明人均GDP的外生沖擊(如突然增加的投資)具有長期經濟增長效應;對交通網絡里程的沖擊在前3期為負值,但處于遞增狀態,第4期的影響轉為正向,且在第15期導致交通網絡里程增長率趨向于收斂為1.14%,本文認為是由于我國采用積極的財政政策,經濟衰退時傾向于實行大規模基礎設施建設,而經濟過熱時往往減少基礎設施建設,導致兩者呈負相關關系,因此正向沖擊導致交通網絡里程增長率在短期表現為負③,但長期而言,將促進交通網絡里程增長。

來自交通網絡里程的一個標準差大小的隨機沖擊,對換算周轉量的影響在第1期時為0,然后先遞增后遞減,在第3期導致換算周轉量增長率達到最大值1.33%,并在第15期趨向于0.05%,這說明交通基礎設施供給增加一定程度上促進了交通運輸需求,雖然第1期時增加了交通網絡,但完整被使用是發生在第2期之后,所以在第2~3期對換算周轉量的影響最大,但隨著交通運輸需求得到滿足,沖擊作用衰減;對人均GDP的影響先為負后為正,在第9期開始產生了較小的正向影響,并在15期使得人均GDP增長率趨向于0.043%,上面已分析了兩者間呈現負相關關系,同樣可解釋為什么正向的交通網絡里程沖擊導致人均GDP增長率在短期內為負,但正如Kamps(2005)指出“經濟增長率對基礎設施沖擊的長期響應是正向的,但作用較小”[3];對其自身的沖擊致使增長率第1期達到了最大值9.77%,隨后快速遞減,在第15期后趨向收斂于0.038%,表明對自身的沖擊沒有長期效應。

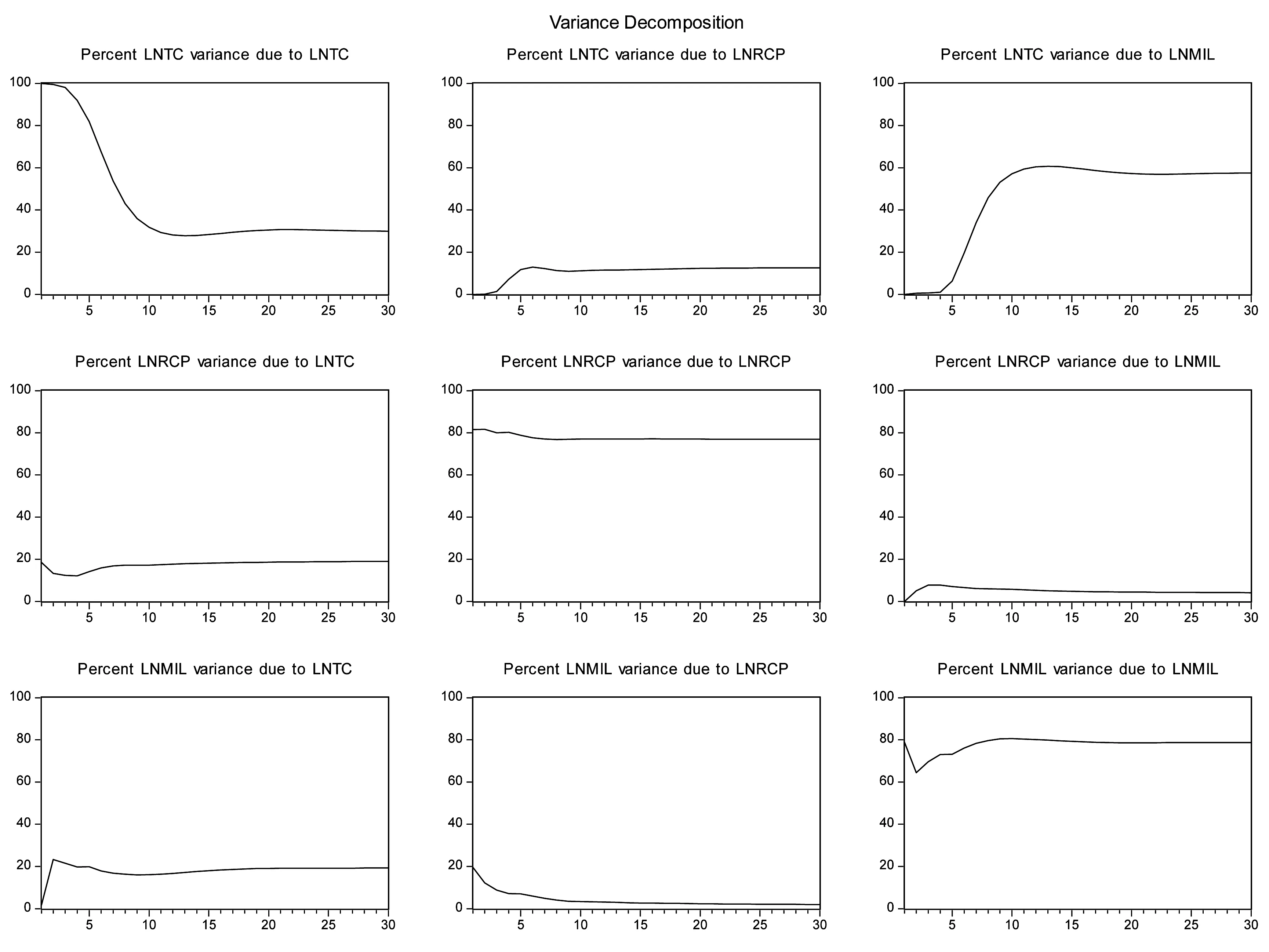

(五)方差分解

方差分解描述VAR模型中的每一個內生變量的沖擊強度(方差)占某個變量總變化的比值。本文通過蒙特卡洛模擬法模擬2000次得到方差分解的結果,如圖3所示。

關于換算周轉量變化的相對貢獻率。第1期主要來源于自身的沖擊強度,貢獻率為100%,隨著時間推移而降低,在第15期,趨于穩定在29.38%。來自人均GDP的沖擊強度的相對貢獻率在第1期為0,隨著時間推移逐漸變大,在第15期后,穩定在11.98%。來自交通網絡里程沖擊強度的相對貢獻率在前4期相對較小,隨著時間推移逐漸遞增,第15期后,趨于穩定在58.63%。這說明,換算周轉量的長期變化可由其自身、人均GDP和交通網絡里程來解釋,但交通網絡里程變化是最重要的影響因素。

關于人均GDP變化的相對貢獻率。主要是自身的沖擊對其產生影響,在第1期的貢獻率最大為81.49%,在第15期后,相對貢獻率趨于穩定在77.18%。來自換算周轉量的沖擊強度對人均GDP變化的相對貢獻率在第1期為18.51%,先遞減后遞增,在第15期后,相對貢獻度分別穩定在18.32%。來自交通網絡里程沖擊強度的相對貢獻率在第1期為0,然后先遞增后遞減,在第15期后,穩定在4.50%。這說明,人均GDP的變化主要來源于自身和換算周轉量,交通網絡里程的貢獻較小。

關于交通網絡里程變化的相對貢獻率。來自換算周轉量的沖擊強度的相對貢獻率在第1期為1.66%,隨著時間先遞增后遞減,在第15期后,穩定在18.34%;來自人均GDP的沖擊強度的相對貢獻率在第1期為最大19.50%,隨時間推移遞減,在第15期后,穩定在2.62%;來自自身沖擊強的相對貢獻率在第1期為78.82%,隨著時間推移先遞減后遞增,在第15期后穩定在79.03%。這說明,長期而言交通網絡里程變化主要由換算周轉量和自身來解釋,但人均GDP的作用較小。

圖3方差分解結果

四、結論與政策

采用以VAR模型為基礎的Johansen協整檢驗方法對我國1980-2016年的人均GDP、交通網絡里程與換算周轉量的長期與短期的關系進行了實證檢驗,通過VAR模型最優滯后階數檢驗和Johansen協整檢驗的結果,本文選擇VAR最優滯后階數為3階,在此基礎上,估計出VEC模型,分析了三者的長期和短期關系,在平穩性檢驗的基礎上進行了脈沖響應分析和方差分解。

研究發現:①長期均衡時,人均GDP、交通基礎設施對換算周轉量的彈性分別為0.521和0.512。②短期波動時,換算周轉量的增長率顯著受到滯后1期的自身增長率、滯后1期人均GDP增長率,及滯后1~2期的交通網絡里程增長率的正向影響;人均GDP增長率顯著受到滯后1~2期換算周轉量增長率、滯后1期人均GDP增長率的正向影響,但與滯后1-2期的交通網絡里程增長率負相關;交通網絡里程增長率顯著受到滯后2期換算周轉量增長率的正向影響,表明我國交通基礎設施建設具有較強的外生性。三個變量偏離了長期的均衡狀態時,系統均進行反向調整。③脈沖響應分析表明,來自換算周轉量的隨機沖擊對自身的沖擊程度較小且不具有長期效應,對經濟增長具有長期效應,對交通網絡里程具有短期影響;來自人均GDP的隨機擾動對換算周轉量的影響滯后1期且具有長期正向效應,對自身具有長期效應,對交通網絡里程的短期影響為負但長期影響為正;來自交通網絡里程的隨機沖擊對換算周轉量短期內產生先遞增后遞減的正向影響,對人均GDP的短期影響為負但長期影響為正。④方差分解顯示,換算周轉量自身、人均GDP和交通網絡里程均對換算周轉量變化的相對貢獻率起到了作用;人均GDP的變化主要來源于自身和換算周轉量,交通網絡里程對人均GDP變化的貢獻較小;交通網絡里程變化主要由換算周轉量和自身來解釋,但人均GDP的作用較小。

根據本文實證結論并結合我國交通運輸發展現狀,提出以下幾點政策建議:①交通基礎設施投資保持在一定規模。雖然交通基礎設施建設對人均GDP增長的影響較低,但可有效促進旅客周轉量和貨物周轉量,而周轉量對人均GDP增長具有長期效應。當前我國的交通網絡密度(無論是按人均還是面積來計算)仍落后于發達國家和部分發展中大國(如巴西)。因此,保持一定水平的交通基礎設施投資規模,提高要素和產品流動性,對經濟增長具有間接的促進作用。②交通基礎設施的建設重點轉移到西部地區。換算周轉量的增長率顯著受到滯后1~2期的交通網絡里程的影響,表明我國整體上交通運輸供給水平依然落后于交通運輸需求,特別是東西部地區的交通網絡密度存在較大的差異,西部地區交通運輸需求受到了交通基礎設施存量的抑制,進而制約著西部地區的經濟發展。因此,交通基礎設施的建設重點轉移到西部地區。③交通基礎設施投資決策需要轉換目標,從推動經濟增長轉向滿足區域交通運輸需求。交通網絡里程增長僅受到滯后2期換算周轉量增長率的正向影響,表明我國交通基礎設施建設具有較強的外生性,主要由各級政府為實現經濟增長來推動,但這樣可能導致重復建設且效益較低,無法有效實現資源的有效配置(周黎安,2004)。因此,需要提高投資決策的科學性,依據供求關系來制定規劃滿足區域交通運輸需求。

注釋:

①考慮定期航班航線里程包含國內外里程,且運輸量較小,本文沒有把航線里程包含在內。

②參考山西統計局的統計指標解釋,http://www.stats-sx.gov.cn/tjsj/tjnj/nj2015/html/zb15.htm。

③這看似與我國交通網絡里程一直處于增長狀態的情況不符合,之所以呈現為負,是因為我們假設其他的條件不變下(如換算周轉量不變)來分析,僅僅來自人均GDP外生沖擊的影響,而現實的情況是,交通網絡增長不僅僅受到經濟增長的影響,還受到其他因素的影響,所以現實為正。