輔助生殖治療中的促排卵時機選擇

趙偉娥,梁曉燕

(中山大學附屬第六醫院生殖中心,廣州 510655)

在輔助生殖治療中,傳統的促排卵方案是在卵泡早期(月經第2~4天)給藥,這一做法符合自然周期中卵泡發育規律。但是,固定的促排方案限制了其靈活應用,患者需要等待較長的時間甚至數周,尤其對于惡性腫瘤近期需行放射治療或化療的患者,這些針對腫瘤的治療可能會嚴重影響其卵巢功能,甚至對生育能力造成不可逆影響,因此,需要提供緊急的生育力保存。對于這些患者,忽略月經周期的限制,提供更靈活的促排卵方案具有重要意義。近年來,有研究采用促性腺激素釋放激素(GnRH)的拮抗劑抑制早發LH峰,在月經周期的任何時間啟動促排卵,獲卵數與優質胚胎數未受到影響[1-2]。本綜述擬從卵泡發育理論探討隨時促排卵的可行性,并探討目前在臨床上的應用。

一、卵泡募集理論

1.連續募集理論:卵泡連續募集(continuous recruitment)理論來自于老鼠、羊與猴子等動物研究。根據這一理論,小竇卵泡(4~6 mm)在生育年齡的任何時期,連續被募集,這一過程不依賴于促性腺激素(Gn)。主導卵泡的選擇是偶然發生的,在竇卵泡源源不斷被募集的某一時期,如黃體-卵泡轉換期,FSH恰好升高,則發生卵泡優勢化即卵泡選擇[3]。

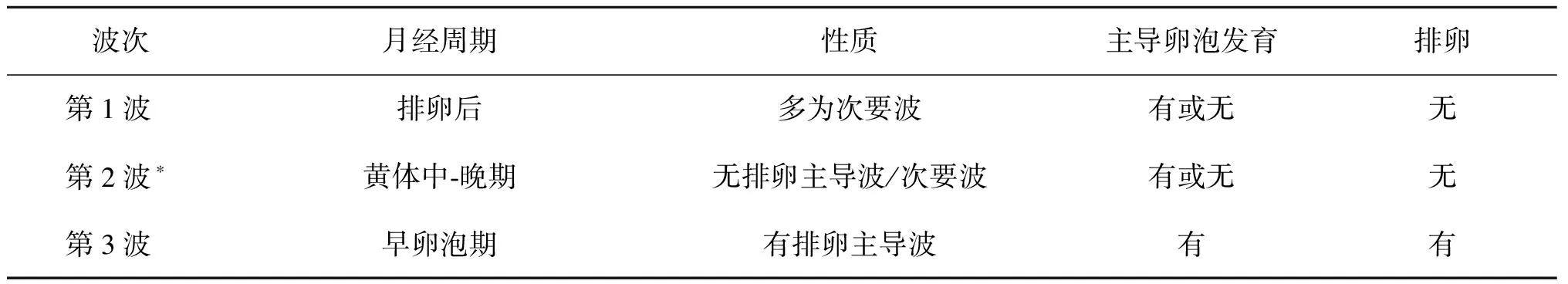

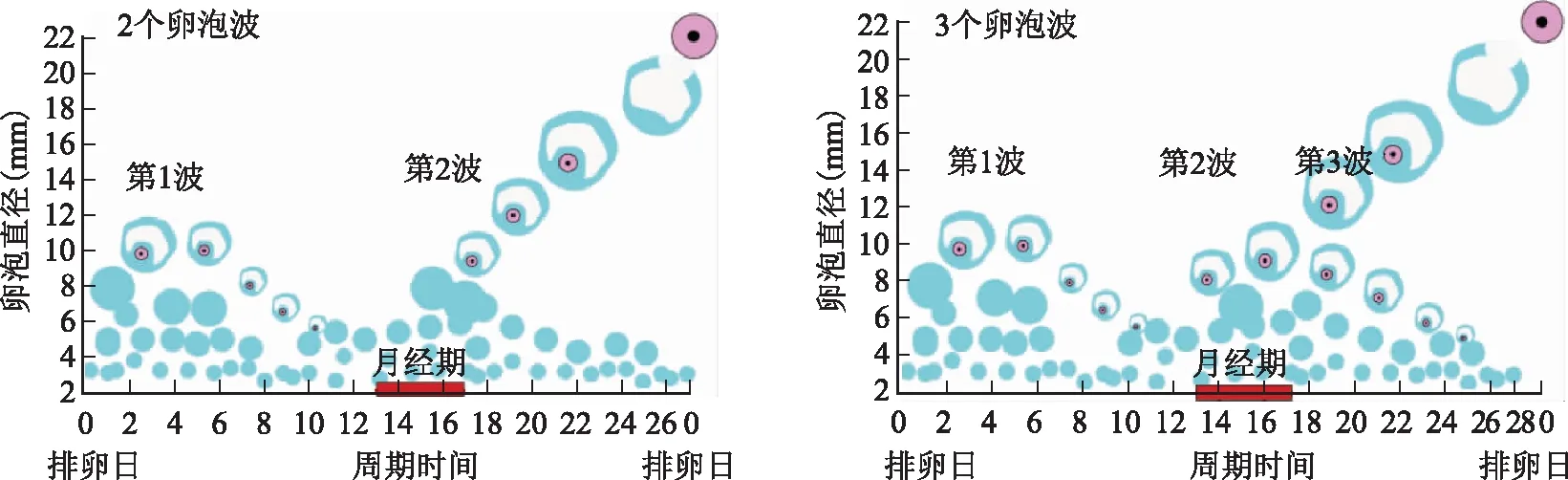

2.周期募集理論:(1)單一募集波:該理論認為,在黃體晚期,隨著黃體萎縮,雌激素與抑制素A下降,循環中的FSH水平升高。升高的FSH使一批大小為2~5 mm的卵泡免于閉鎖,從而發生募集。組織學與B超觀察發現,在每個月經周期的黃體晚期與早卵泡期,2~5 mm大小的卵泡數目增加,這些被募集的卵泡在幾個月前的同一時間即已離開始基卵泡池進入生長卵泡階段[3]。(2)卵泡波:該理論認為,在月經周期中,多個卵泡波發育且被募集。卵泡發育“波”是指一組同步發育的竇卵泡,它們直徑接近但不相同。早期研究認為月經周期中,有1~2個卵泡發育波,1個發生在卵泡期,1個發生在黃體晚期。但是,與卵泡期卵泡波比較,黃體期卵泡內所含顆粒細胞少,合成的雌激素水平低,這一時期的卵泡質量可能差。這些研究主要來自于經腹B超:在月經周期為30~35 d的健康女性中,可觀察到2個卵泡波發育;而在周期為26~30 d的女性中,則只有1個卵泡波。Baerwald等[4]采用經陰道B超連續監測卵泡發育,結果提示,在兩個排卵間期(IOI)之間,能觀察到2~3個卵泡波出現,其中,68%的女性能觀察到兩個卵泡波發育,分別在排卵后和早卵泡期;32%的女性能觀察到3個卵泡波,分別在排卵后(黃體早期)、黃體中-晚期、早卵泡期。這兩類人群的IOI存在顯著差異,平均值分別為27 d與29 d。卵泡波還可根據是否有主導卵泡出現以及發生排卵分為主導波與次要波,其中主導波又可分為有排卵與無排卵主導波[5](表1)。所有的卵泡波均在FSH升高后出現,但只有最后1個卵泡波能發生排卵(早卵泡期),之前的卵泡波不發生排卵(圖1)。兩個卵泡波的女性中,第1個卵泡波出現在排卵后第1天,排卵時,FSH升高,誘導卵泡發育,但隨后黃體形成,分泌高濃度的孕酮,抑制FSH與LH,卵泡發生閉鎖。因此,在大部分情況下,第1波卵泡無主導卵泡發育。黃體合成的孕酮抑制Gn的分泌,從而抑制卵泡波的發育,如果排卵后去掉黃體,能否使次要波卵泡繼續發育并排卵?Nilsson等[6]在1982年就發現,手術切除主導卵泡或者黃體推遲月經來潮,下一次月經發生在術后4周。提示去掉合成性激素的結構(主導卵泡或黃體),能導致卵泡重新發育。何時去掉主導卵泡能導致新一輪的卵泡波出現,而不是非主導卵泡重新發育?動物模型提示主導卵泡的大小以及對非主導卵泡影響時間決定是否會出現新一輪的卵泡發育。如果在主導化后很短時間就去掉主導卵泡,非主導卵泡將會發育成主導卵泡;若非主導卵泡閉鎖不可挽救,則會出現新一輪的卵泡發育[7]。根據主導卵泡直徑(>10 mm)與發育速度(1.4 mm/d)推算,在人類中,月經周期的第6天或第7天,去掉主導卵泡能觸發新一輪的卵泡發育。

表1 卵泡波的特征

注:*在只有2個波的月經周期,無黃體中-晚期卵泡波

圖1 卵泡波理論示意圖

二、促排卵的時機選擇

1.促排卵應與卵泡波同步嗎?卵泡波現象為接受輔助生殖治療的患者提供了啟動促排卵方案的更佳時機。在卵泡刺激方案中,與卵泡發育同步給予外源性FSH可增加成熟卵泡數目,提供更多的卵母細胞,從而改善臨床結局。動物研究提示,卵泡波出現前1 d或當天啟動促排卵,能獲得最佳妊娠結局,而卵泡波之后,哪怕僅僅延遲兩天時間,都可對妊娠結局產生不利影響[8-9]。Baerwald等[10]比較了卵泡波同步(月經第1天)或不同步(第4天)啟動促排卵的臨床結局,結果顯示,同步促排卵后,主導卵泡的數目增多,但是卵泡質量與胚胎質量無顯著差異,新鮮周期妊娠結局甚至低于后者。作者認為,在同步促排卵患者中,促排卵時間延長,可能對內膜存在不利影響,從而降低妊娠結局。但是,這一研究卵泡波的確定是根據既往研究推測為月經第1天,而非連續B超監測,將直徑>5 mm的卵泡數目增多作為卵泡波出現。

由于不同卵泡對FSH的敏感性不同,黃體晚期FSH升高(尤其是卵巢儲備下降女性)可導致少數敏感卵泡提前生長,被募集卵泡減少。促排卵前1個周期的黃體期使用短效避孕藥(OCP)或雌孕激素可抑制黃體卵泡轉換過程中FSH升高,改善卵泡同步性。Fanchin等[11]研究提示:前一月經周期第20天至啟動周期第2天采用17β-雌二醇(4 mg/d)或安慰劑預處理后,Gn治療后第8天卵泡直徑小于對照組,且卵泡更均勻、成熟卵泡數目增加。有Meta分析結果顯示:在拮抗劑方案中,OCP預處理反而降低活產率與持續妊娠率;沒有充分的證據證實雌激素或者孕激素預處理能提高持續妊娠與活產率,降低流產率;但目前的研究多數質量不高,且存在較大的偏倚[12]。

2.非卵泡期能促排卵嗎?第1個卵泡波閉鎖與孕酮抑制FSH分泌有關,切除主導卵泡或黃體,解除孕酮對FSH/LH的抑制作用,能使這一卵泡波持續發育[6]。但這一方法在實際應用中幾乎不可行,雖然,Bianchi等[13]采用抽吸主導卵泡的方法可觸發卵泡波出現,并能獲得與常規促排卵相當的妊娠結局,但Nilsson等[6]研究認為,單純抽吸主導卵泡或黃體不能挽救次級卵泡波的發育。在黃體期給予外源性FSH能誘導卵泡發育,而黃體合成的孕酮抑制早發LH峰。因此,近年來,黃體期促排卵方案在臨床上的應用越來越廣泛。Meta分析結果提示,黃體期Gn天數與Gn總量多于傳統卵泡期促排,但并不降低卵母細胞與胚胎質量,冷凍周期的臨床結局也未降低[14]。黃體期促排方案的有效性提示,在黃體期,卵泡發育原理與卵泡期一致,均在FSH升高后發生募集,若FSH持續處于高水平,則出現多個卵泡發育;這些研究結果還支持來自于黃體期的卵母細胞質量并未劣于卵泡期卵母細胞。

我國學者匡延平團隊進一步研究了不同時期促排卵的可行性[15]。在該研究中,作者比較了卵泡早期(月經2~5 d)、卵泡晚期(月經6~14 d,主導卵泡大于10 mm,雌激素水平大于75 pg/ml)以及黃體期(排卵后)啟動促排卵的臨床結局,其中,卵泡晚期患者在Gn日給予0.1 mg曲普瑞林,誘發主導卵泡排卵。結果提示獲卵數、優質胚胎數、種植率、臨床妊娠率等在3組間無顯著差異。這一研究支持,卵泡晚期使用曲普瑞林誘導排卵能觸發新一波的卵泡募集。這與Bianchi等[13]的結果一致,其研究使用HCG誘發排卵后2 d,B超可觀察到卵泡波出現(即直徑5~9 mm的卵泡數目增加);Gn使用時間、Gn總量與卵泡期促排比較無統計學差異。而在Qin等[15]研究中,曲普瑞林與人絕經期促性腺激素(HMG)同時使用,結果顯示Gn天數與總用量在卵泡晚期組與黃體期組顯著大于卵泡早期組;促排卵最初幾天,晚卵泡期組的雌激素水平低于早卵泡期組,提示卵泡發育晚于后者。這可能與卵泡波出現并非發生在GnRH-a使用當天有關。在自然周期中,Baerwald等[5]認為第1個卵泡波發生在排卵日(3個波的女性發生在排卵后第1天);人為在月經6~7 d,去掉主導卵泡,第2波卵泡發育也發生在去除主導卵泡后2 d。Qin等[15]并未連續監測卵泡確定卵泡波出現時間。Gn使用天數延長是否提示前面有幾天的用藥是無效的,還需要更多的研究。

綜上所述,月經周期中存在2~3個卵泡波,因此可以在月經的不同時期開始促排卵治療,而非必須局限在卵泡早期。臨床研究也證實,卵泡晚期或黃體期促排可以獲得相當的臨床結局。這增加了促排卵治療的靈活性,極大地方便了患者,特別是對于腫瘤患者,可以在月經的任何時期進入治療周期,獲得生育力保存,且不影響腫瘤治療。