刊林一幟誰與共

陳安鈺

真高興,《中華兒女》創刊30周年了!

在這個紙媒之路似乎越來越窄的大背景下,《中華兒女》在社長王躍春的帶領下,以家國天下的視野、民族脊梁的擔當為精神鼓舞,仍在不斷開拓前行,實屬不易。我在這個集體曾經工作過15年,受過磨礪,得益匪淺,算得上是人生難得的一種際遇。首席記者余瑋多次鼓勵我寫點什么,感動躊躇之下,我把初到《中華兒女》頭幾年的所做所見記錄一二,聊以共勉吧。

記得是1998年11月,我被調到中華兒女雜志社任副總編輯。此前,我在中國青年出版社工作,時任《青年文摘》雜志主編,兼任中國青年出版社期刊中心總編輯。

報到之前,團中央書記處常務書記巴音朝魯與我談話,主要講了幾點:一是《中華兒女》正走向一個發展新階段,組織上調你去,就是為了加強采編業務;二是要把雜志進一步辦好,把好關,特別是刊物的方向性和重大題材;三是希望領導班子團結更多的同志,一起開創新的局面。

那時,中華兒女雜志社剛剛升格為團中央直屬正局級事業單位,領導班子三個人,楊筱懷是社長,何青龍是總編輯,我是副總編輯。在工作分工上,楊筱懷統領全局,何青龍分管黨委和經營,我分管采編業務。

筱懷是創刊人之一,一個典型的開拓型的領導人才,對刊物的戰略思考有不同凡響的特點,而且執行力很強;青龍在團中央統戰部工作多年,有政治頭腦,人脈關系廣,對《中華兒女》一直很熟悉;我以前一直做青年刊物,初來乍到,感覺對《中華兒女》有些陌生。為了盡快熟悉刊物,適應工作,我把創刊以來的所有刊物找來,一遍遍地翻閱,劉延東所寫的創刊詞“愛國圖強,振興中華”這八字標題及其宗旨對我印象最為深刻。除了閱讀刊物,我讓資料室的同志幫忙打印一份創刊以來的總目錄,以便隨時更清晰地了解把握刊物內容和思想主脈絡。說實話,做了這些熱身工作,有了這么一份創刊10年總目錄,我的心里有點底了。

實際上,《中華兒女》1988年創刊之初,人選主要以青聯人物為主,兼有政壇高端人物和社會名流。大約從1990年起,封面人物和主體內容有所變化。從1992年至1998年這段期間,有關以毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳云等為代表的老一輩革命家的文章,幾乎占了刊物內容的主體。這些題材從革命傳統教育的角度豐富深化了《中華兒女》的內容和思想性。也正是這些題材的深度發掘和發表,在一個特定的時期大大提升了《中華兒女》的知名度和美譽度,使之成為當時期刊市場上的一面旗幟。但是,這類題材到了一定的時期,相關內容挖掘得差不多了,由于社會的開放性和讀者閱讀面的變化,前瞻性地看市場,刊物的變革勢在必行。

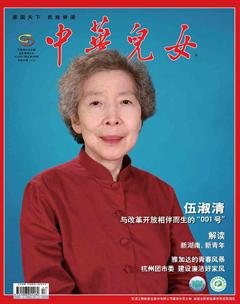

正是在這樣的背景下,由筱懷主導,社領導經過多次調研和討論,從1999年初開始,刊物封面擬逐步改為以當代在職的“四副兩高”(即國家副主席、國務院副總理、全國人大副委員長、全國政協副主席、最高法院院長、最高檢察院院長)及以上人物為主,同時增加時任省部長人物,并在刊物封面《中華兒女》刊名之后用括弧打出“政要”字樣。

戰略思考既定,如何實施落地?執行力是一個關鍵,也是一種挑戰和考驗。

筱懷是一個既富于戰略思考的刊社當家人,也是一個強力推動執行的鐵腕人物。在他的主導下,刊社采取了一系列的措施和動作。

為了加強選題策劃,編輯部充分運用外腦,借力借智。《中華兒女》有一個較為龐大的編委會,其中有政界的、學界的、文化界的。比如,邵維正將軍是軍隊里的一位知名學者,樂于出謀劃策,并為《中華兒女》撰寫了很多重量級的長篇大作。酷愛軍史的青年才俊肖思科在許多年間也給雜志當過高參,寫過不少文章,有些封面文章也出自他的手筆。

為了強化執行力,社里招聘了一批新人,由年富力強的劉之昆擔綱編輯部主任。為了在新的封面人物上迅速打開局面,社領導非常重視從內部培養新手高手,這也是刊物實施變革能否成功的重要一著。編輯部副主任弋楊就是一位實戰出來的一線女干將。在 1999年至2003年的封面人物中,不少出自她的手筆。有時筱懷親自出馬和她一起出去采訪,忙不過來了就讓我去。有一次,我們一起去采訪全國人大副委員長田紀云同志,回來后弋楊寫成《田紀云:我是怎樣步入中南海的》一文,樣刊出來的當天下午給田紀云送去了幾本。沒想到,那天晚上新聞聯播剛播完,我突然接到田紀云同志打來的電話,我大吃一驚,以為出了什么差錯,原來他是特意來電表揚《中華兒女》編輯部的效率,夸贊這篇文章寫得好,他自己很滿意。

為了擴大作者群,捕捉到更多更好的題材,社里經常舉辦大型筆會,邀請許多不同方面的名人或寫作高手參加筆會。比如,央視國際評論員趙俊杰博士出過不少好主意,還寫過幾篇封面大稿。軍隊作家尹家民、諸銀,石油文聯的康勝利,北京日報的記者李培禹,作家梁秉堃、楊道金、周燕、王凡等等,都曾經給《中華兒女》出過許多好點子,寫過不少好文章。所謂“小刊社,大編輯部”,這就是當時的辦刊策略之一。

由于《中華兒女》很多題材的嚴肅性和敏感性,把好稿件政治關也是重要的一環。很多年間,刊社聘請中央文獻研究室的老專家力平同志幫助審稿,那是一位知識淵博、嚴謹認真的老人,盡管年事已高,但有時為了保證稿件能及時刊登,他都不辭辛苦地趕著審閱稿件。有一次,在他手術出院后,我和張怡副社長一起去看望他,他仍然在伏案看稿子,真讓我倆感動不已。

為什么《中華兒女》能得到社會上這么多作者、專家的大力支持呢?那時我就有一種感覺,這首先得益于《中華兒女》正能量的廣泛影響,其次與筱懷的凝聚力和執著精神也是分不開的。

《我的感情流水賬——父親鄧小平在動亂歲月》是毛毛撰寫的長篇紀實,在《中華兒女》連載了9期。這個長篇連載著實為雜志增添了很多魅力,許多讀者打電話到編輯部郵購,只是為了閱讀和收藏。但是,為了組約到這部長篇連載,筱懷究竟花了多少心血,打了多少電話,跑了多少趟路,又有誰能確切地知道呢?

親力親為,抓大題材,這也是筱懷的風格之一。2000年第7期《中華兒女》刊登了一篇至今被熱轉的文章《習近平:我是如何進入政壇的》,這是筱懷精心策劃、親自采訪而寫成的。當時,文章一經發表,即受到社會很多讀者的贊揚。

由于《中華兒女》的影響力和筱懷的動員力,許多知名人士親自動筆為《中華兒女》撰寫文章,名人寫名人也就了當時刊物的一道風景線。比如,伍紹祖撰寫的文章《科學巨匠錢學森的君子品質》《師情話憶張愛萍》、劉西堯寫的《“文革”中我給周恩來當聯絡員》、萬伯翱的《我認識的二野將花王近山》等等,發表后反響不錯。

刊物的生存和發展,采編與經營是兩條腿,社領導非常重視這個方針大計。向全國兩會代表委員贈閱《中華兒女》雜志,這是一種獨特的經營手法,造成的社會效應也是相當的可觀。每年兩會期間,編輯部忙不用說,發行部、理事會、辦公室都忙得不可開交。《中華兒女》的創收經營也是別具一格。副社長張志剛和張怡身先表率,邊玉昆、唐校笙、張冠宇、葉建華等在經營方面貢獻突出。正是由于經營的成功,經濟的壯大,使刊物的良性發展有了堅實的物質基礎。

2003年,《中華兒女》的事業發展又走上了一個新的高點。從1988年創刊到1998年,刊物的主打內容主要是第一代領導人的生平事跡,這為刊物的讀者提供了豐盛的精神滋養;從1999年為開端,逐漸轉型到第二代和當代領導人,省部級政要人物的采寫也很快拓開了局面,這又為讀者拓寬了了解改革開放歷史進程的新視野。

令人痛徹心肺的是,這年8月,筱懷卻因為一次車禍永遠離開了我們。當時,青龍正在中央黨校中青班學習,而作為黨組成員和分管采編業務的我突然間多了些擔當和壓力。有一次,我和副總編劉劍一起到團中央向書記處分管書記胡偉匯報有關情況,他講了很多指導意見和鼓舞的話。隨后,我又去中央黨校和青龍溝通。青龍是個正派豪爽的蒙古族漢子,共事多年間總是樂于給我信任、鼓勵和幫助。他當時雖然在黨校學習離不開身,但總是心系刊社的大事小事和煩事兒,有時趁著周末休息的時間到社里和班子成員一起研究解決棘手的問題。可惜劉劍后來到企業掛職去了,多虧張志剛和張怡兩位副社長不辭辛苦同心戮力,我們一道以有限的能力多一點的付出,使得刊物正常出版,日常工作也正常運轉。就這樣,在那段非常的時期,我們團結社內外的同仁一起,通力合作,共克時艱。

2004年春節前夕,青龍從中央黨校畢業歸來。春節之后,新的刊社當家人石國雄社長也到任了。

時過境遷,別夢依稀,蒙朧的記憶時續時斷,眷念的心緒若晦若明。刊林一幟誰與共?初心八字眾歸宗。撫今追昔,最是難忘那些為《中華兒女》事業奮斗的人和事,百倍珍惜為之執著追求樂于奉獻的精神和友誼。