火燒對馬尾松林土壤酶活性和有機碳組分的影響

劉俊第,林 威,王玉哲,姜 婧,方 熊,*,易志剛

1 福建農林大學資源與環境學院,福州 350002 2 福建農林大學林學院,福州 350002

林火是森林生態系統的重要干擾因素[1],可以在短期內影響土壤的元素循環、養分有效性及土壤微生物活性,進而影響森林生態系統過程[2]。據統計,全球每年約發生火災22萬次,焚毀各種森林面積累計達到640多萬hm2,約占世界森林覆蓋率為0.23%[3]。土壤酶主要來源于土壤動物以及微生物的胞外分泌物,植物及其根際分泌物以及土壤中有機殘體的分解產物,它可以分解土壤中的有機物質,對土壤中的生物化學反應產生直接和間接的影響[4- 6]。土壤酶可以影響土壤質地和土壤肥力,影響包括C、N、P等元素的循環,通過酶促作用調控土壤有機質礦化過程,從而提高土壤養分的有效性,對土壤生物地球化學循環過程具有重要作用[7- 9]。

火燒會改變土壤表層微生物生物量及群落結構,從而影響微生物對土壤酶的分泌策略,進而影響不同類型土壤酶的活性。在土壤碳循環過程中,不同土壤微生物分泌的胞外酶具有不同的功能,胞外酶活性的變化能夠很大程度上影響土壤有機碳的分解、轉化與儲存。土壤水解酶(如β-葡萄糖苷酶和纖維素酶等)主要催化土壤中不穩定有機碳的分解,包括催化易氧化有機碳、土壤水溶性有機碳和土壤顆粒性有機碳等的分解。其中β-葡萄糖苷酶可以催化土壤中的纖維素和碳水化合物的聚合物水解生成葡萄糖,供微生物吸收利用[10];纖維素酶主要是催化土壤中纖維素的水解[11]。土壤氧化還原酶(如酚氧化物酶和過氧化物酶等)則參與土壤中難分解碳的分解,酚氧化物酶催化土壤中的一元酚,二元酚及其他含酚羥基的多元酚的芳香族化合物的氧化分解[12];過氧化物酶可催化土壤中木質素的分解[13]。Rietl和Jackson[14]研究表明人為火燒降低了美國密西西比河北部介子林土壤β-葡萄糖苷酶活性,Boerner等[15]研究發現自然火災后美國東南部卡羅萊納州山麓地帶火炬松林土壤酸性磷酸酶,幾丁質酶和酚氧化物酶活性降低,并為土壤碳長期儲存提供管理依據。國內有關火燒對土壤酶活性的影響研究主要集中在興安落葉林[16],陳禮清等[17]對四川盆地巨桉人工林的研究結果表明煉山后土壤水解酶活性降低,而過氧化氫酶活性升高。目前關于火燒對中亞熱帶馬尾松人工林土壤酶活性的影響研究較少。

地球表層1 m土層深度的土壤有機碳儲量約為1400—1500 Pg,占地球總碳儲量的60%,是陸地植被碳庫(500—600 Pg)的2—3倍,約是全球大氣碳庫(750 Pg)的2倍[18],在全球碳平衡過程中具有重要作用。環境因子的微小變化,都可能對土壤碳庫造成重要影響,進而影響全球大氣CO2濃度。火燒會使地表溫度急劇升高,地表有機質通過氧化作用導致土壤有機碳的損失[19]。林火能直接燃燒土壤有機碳,可以使土壤有機碳以CO2形式排放進入大氣,還可以通過繼發性的侵蝕作用或者改變碳的輸入和輸出等過程從而改變土壤碳庫[20]。同時,不同土壤碳組分對林火的響應也不同[21- 23]。土壤微生物量碳是土壤有機碳的活性組分,對外界環境變化響應較敏感,土壤微生物量碳與有機碳的比值還是用來指示土壤有機碳的累積、平衡與損耗的重要指標[24];土壤溶解性有機碳與土壤微生物量碳具有很高的相關性[25],可以作為評價土壤微生物分解利用土壤速效養分的重要指標;土壤易氧化碳是土壤中較易氧化分解的有機碳,是反映土壤有機碳早期變化的重要指標[26];土壤顆粒性有機碳可用53 μm篩進行分選,其腐殖化程度較低但生物活性較高,在土壤中分解相對較快,可以認為是土壤中有機碳變化的敏感指標[27]。國外有關于火燒對土壤有機碳組分影響的大量研究,如Martí-Roura等[28]研究了火燒后地中海草地和灌木林土壤顆粒有機質組分在土壤中的穩定,Neff等[29]對美國阿拉斯加州中部的黑云杉生態系統的研究表明,自然火災發生后一年的土壤碳密度低于未火燒水平,Jiménez-Morillo等[30]則從有機質組分的分子結構角度研究了火燒對西班牙西南部多尼亞納國家公園典型的地中海橡木林砂質土壤有機碳的影響,結果表明,火燒樣地土壤中的有機化合物主要來源于木質素以及火燒過程中高溫所產生的多環芳烴。目前國內關于火燒對生態系統的影響研究也多集中在東北地區[31-32],趙志霞等[21]和袁強等[22]的研究表明林火降低了中國北亞熱帶天然馬尾松林土壤有機碳和興安落葉林土壤溶解性有機碳含量,張茂增等[23]也研究了火燒對大興安嶺樟子松天然林土壤有機碳組分的影響,結果表明輕度火燒后土壤有機碳、易氧化碳和顆粒性有機碳均有所降低。而目前關于林火對中亞熱帶馬尾松人工林土壤有機碳組分的研究卻少有報導。

本文以中亞熱帶馬尾松人工林火燒跡地為研究對象,對火燒后馬尾松林土壤幾種與碳分解相關酶活性和幾種有機碳組分進行了研究,旨在闡明馬尾松人工林采伐跡地火燒后土壤幾種有機碳組分的變化特征,以期從酶活性變化的角度分析土壤有機碳變化的原因,可以豐富火燒對于中亞熱帶馬尾松人工林土壤碳分解相關酶活性與有機碳組分關系的研究,并為中亞熱帶馬尾松人工林土壤碳庫管理提供理論依據。

1 研究樣地概況

研究區位于福建省南平市延平區福建農林大學西芹教學林場(26°33′47″N, 118°6′39″E),海拔高度200—500 m之間。氣候為中亞熱帶季風氣候,年均氣溫19.4℃,年最低溫度為-5.8℃,極端最高溫為41℃;年均降雨量1817 mm,雨量充沛。降雨集中在6—8月份之間,7月份常有臺風和暴雨,地表溫度17.2℃,年均日時數1807.8 h,無霜期302 d。土壤主要為黃紅壤[33]。林下植被主要為狗脊(Woodwardiajaponica)、黑莎草(Gahniatristis)、江南卷柏(Selaginellamoellendorffii)、魚腥草(Houttuyniacordata)、江南短腸蕨(AllantodiaMetteniana)、鐵角蕨(Aspleniumtrichomanes)、草珊瑚(Sarcandrahainanenensis)和構棘(Cudraniacochinchinensis)等。

2 研究方法

2.1 實驗設計

試驗地選擇林場院口工區33年生馬尾松人工林。在2016年3月21日,對林場-馬尾松采伐跡地進行火燒處理(煉山)。于2016年3月27日在火燒樣地中設置兩個處理,分別為對照組(CK)和實驗組(BU)兩個處理,對照組為林地邊緣未經火燒樣方,實驗組為火燒后樣方。每個火燒樣方面積為100 m2(10 m×10 m)。對照組和實驗組均設置4個重復樣方。

于火燒后一年(2017年3月21日)進行土壤樣品采集,在各樣方內按S型采樣法選擇5個點。采樣時分別選取0—10 cm和10—20 cm土層采集土壤樣品。采集樣品后,將每個樣方采集的同一土層的5個樣品均勻混合成1個混合土樣。土樣帶回實驗室后,挑揀出植物殘茬和石礫等,將土壤磨碎過2 mm篩,使土壤充分混勻。將混勻后的土壤樣品分成兩份,一份裝于自封袋中用于測定土壤酶活性和微生物量碳,另一份土壤樣品風干用于測定土壤pH和土壤有機碳組分。另外,從風干土樣中取5 g左右土壤,用研缽磨細,過0.149 mm篩,用于測定土壤總碳、全氮和全磷等。

2.2 土壤樣品測定

土壤含水量測定采用鋁盒烘干法。土壤全氮測定采用半微量凱氏法,用硫酸鉀-硫酸銅-硒粉消煮,再用凱氏定氮儀自動分析。土壤總碳測定采用元素分析儀自動分析法。土壤全磷測定采用硫酸-高氯酸消解,鉬藍比色法。土壤pH值測定采用電位法,以水土比2.5∶1混勻后用pH計測定。

土壤水解酶活性采用對硝基酚(pNP)法測定[34]。β-葡萄糖苷酶活性測定以對硝基苯-β-D吡喃葡糖苷為基質,以pH 12.0 Tris為緩沖液,通過水解產生對硝基酚,再用酶標儀進行光度測定[35]。纖維素酶活性測定以對硝基苯纖維二糖苷為底物,緩沖液為pH 5.0 MUB,用酶標儀對水解產生的對硝基酚進行光度測定[34]。酚氧化物酶和過氧化物酶活性測定分別以左旋多巴(DOPA)和DOPA加過氧化氫(H2O2)為底物[4],緩沖溶液為pH 5.0的醋酸緩沖液。在土壤酶活性測定同時分別做無土空白和不加底物的對照。實驗組、空白組和對照組均同時做3個重復。水解酶活性用每小時每克土壤催化產生的對硝基酚的納摩爾濃度表示(nmol h-1g-1)。氧化還原酶活性用每小時每克土壤氧化底物的微摩爾濃度表示(μmol h-1g-1)。

土壤顆粒有機碳測定以六偏磷酸鈉(NaPO3)6為分散劑進行分離,用手搖和恒溫震蕩箱震蕩的方法進行長時間震蕩分散,用53 μm篩分選烘干(60℃)后用元素分析儀分析[36]。土壤微生物量碳測定采用氯仿熏蒸-0.5 mol/L K2SO4提取法,用TOC儀分析測定[37]。土壤易氧化碳測定采用0.333 mol/L KMnO4氧化法測定,根據剩余的KMnO4含量可以算得氧化土壤有機碳消耗的KMnO4的量,進而得出土壤中易氧化碳含量。土壤水溶性碳測定采用2 mol/L KCl浸提,再用TOC儀測定[38]。土壤微生物量碳和土壤溶解性有機碳的單位以mg/kg表示。土壤易氧化碳和顆粒性碳的單位以g/kg表示。

2.3 數據處理

應用Excel對實驗數據進行計算和整理。用SPSS 19.0對數據的差異顯著性進行one-way ANOVA分析,數據分析采用獨立樣本T檢驗,顯著水平設置為P<0.05。用SigmaPlot 12.5軟件進行作圖。

3 結果與分析

3.1 火燒對馬尾松林土壤理化性質的影響

火燒后,馬尾松人工林0—10 cm土層土壤pH值比對照升高0.61個單位(P<0.05),土壤總碳含量顯著低于對照(P<0.05),全氮含量降低17.5%(P>0.05),土壤含水量與對照相比顯著降低(P<0.05)。在對照樣地中,0—10 cm土層比10—20 cm土層土壤總碳含量高47.8%(P<0.05),0—10 cm土層土壤全氮含量顯著高于10—20 cm土層(P<0.05)。火燒樣地中,0—10 cm土層比10—20 cm土層土壤pH高0.45個單位,但無顯著差異。0—10 cm土層比10—20 cm土層土壤總碳含量高15.4%(P>0.05)。0—10 cm土層和10—20 cm土層土壤含水量火燒均顯著低于對照(P<0.05)(表1)。

表1 火燒對馬尾松林土壤理化性質的影響(n=4)

數值為平均值±標準差。CK:對照control;BU:火燒 burn。大寫字母不同表示土層之間差異顯著(P<0.05);小寫字母不同表示CK和BU之間差異顯著(P<0.05)

3.2 火燒后土壤酶活性的變化特征

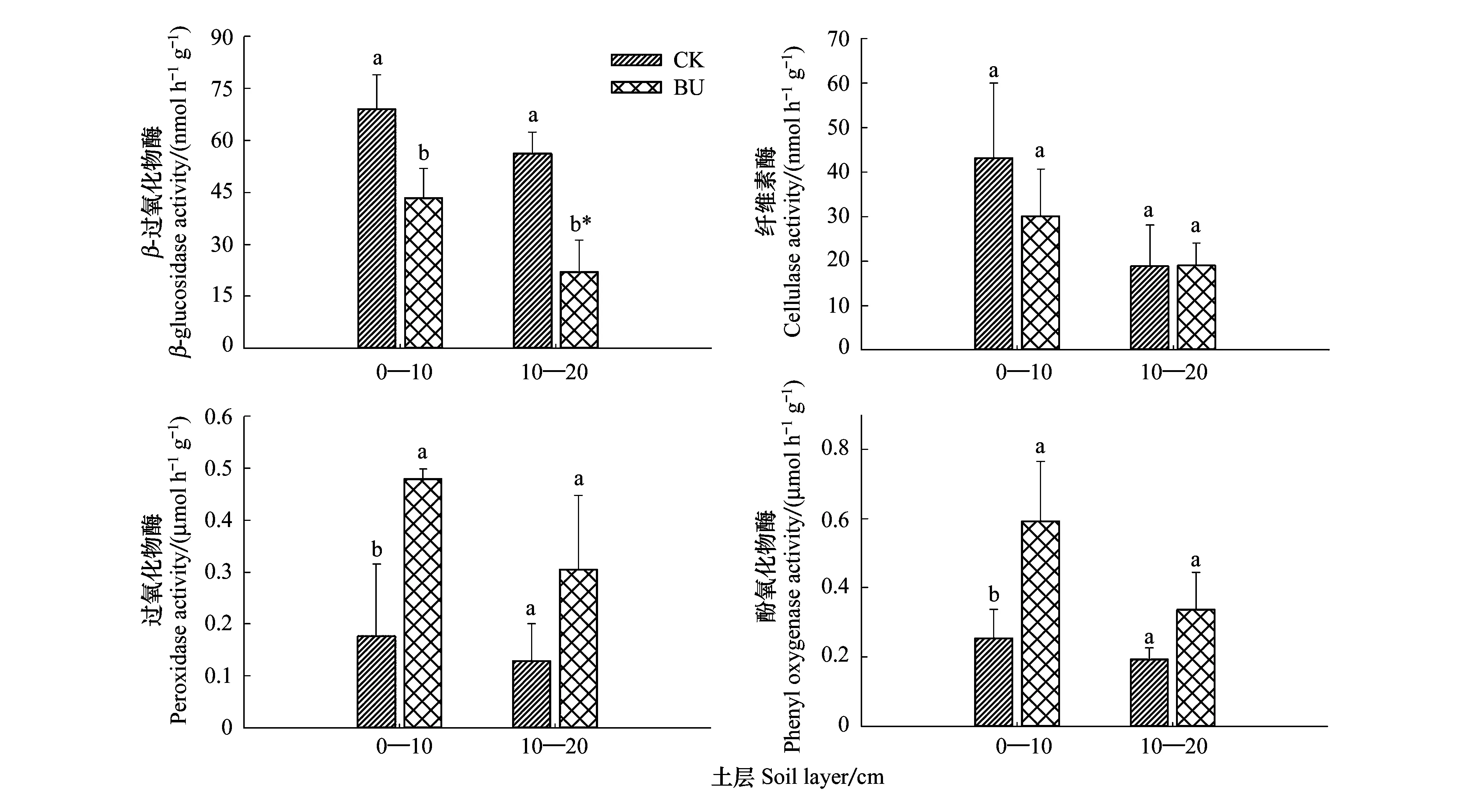

由圖1可知,火燒后0—10 cm土層中,土壤β-葡萄糖苷酶活性顯著降低(P<0.05)。酚氧化物酶活性和過氧化物酶活性均高于對照(P<0.05)。在10—20 cm土層中,火燒后土壤β-葡萄糖苷酶活性降低34.28 nmol h-1g-1,且具有極顯著差異 (P<0.01)。火燒樣地中,土壤β-葡萄糖苷酶活性0—10 cm土層顯著高于10—20 cm土層(P<0.05),土壤酚氧化物酶和過氧化物酶活性在土層間無顯著差異。

圖1 火燒后土壤酶活性的變化特征Fig.1 Characteristics of soil enzyme activities after burningCK:對照control;BU:火燒 burn;圖中小寫字母不同表示CK和BU之間差異顯著(P<0.05),*表示不同土層之間有顯著差異(P<0.05)

3.3 火燒后土壤有機碳組分的變化特征

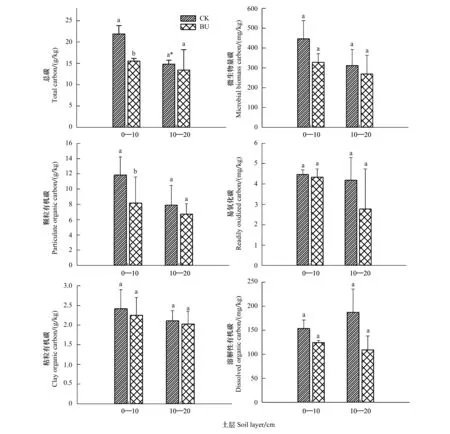

由圖2可知,火燒后0—10 cm土層土壤總碳含量為15.51 g/kg,顯著低于對照(P<0.05),土壤溶解性有機碳含量降低29.47 mg/kg(P<0.05),土壤顆粒有機碳(>53 μm顆粒性有機碳)和土壤粘粒有機碳(<53 μm顆粒性有機碳)含量分別降低3.66 g/kg和0.17 g/kg,但均無顯著差異。在對照樣地中,0—10 cm土層土壤總碳含量極顯著高于10—20 cm土層(P<0.01)。在對照樣地和火燒樣地中,土壤幾種有機碳組分含量都表現為0—10 cm土層高于10—20 cm土層,但均無顯著差異。

圖2 火燒后土壤有機碳組分的變化特征Fig.2 Characteristics of soil organic carbon fractions after burning

3.4 火燒后土壤有機碳組分和土壤總碳比例的變化

由圖3可知,0—10 cm土層中,火燒后土壤顆粒有機碳/總碳顯著降低36.7%(P<0.05)。10—20 cm土層,土壤微生物量碳/總碳、土壤溶解性有機碳/總碳和土壤易氧化碳/總碳分別為火燒低于對照24.5%、55.6%、43.0%,但無顯著差異。對照樣地中,土壤易氧化碳/總碳10—20 cm土層高于0—10 cm土層,具有極顯著差異(P<0.01)。

圖3 火燒后土壤有機碳組分和土壤總碳比例的變化Fig.3 The varition of soil organic carbon fractions and soil total carbon ratio after burning

4 討論

林火會影響土壤元素的生物地球化學循環,影響土壤有機質礦化過程,進而改變土壤的肥力狀況。火燒短時間內改變了地表溫度,使土壤微生物的生存條件發生改變,因此土壤微生物對土壤養分的利用情況發生變化,從而間接影響了土壤的一系列生態指標特征[39- 40]。火燒對土壤理化性質的影響主要發生在0—5 cm的表層土壤[41]。研究結果表明,火燒后馬尾松林地表層土壤的pH值顯著升高,這與Fisher等[42]的結論一致,可能是由于火燒后土壤表層陽離子交換總量增加導致土壤堿度增加。本研究表明,火燒后土壤總碳和全氮含量降低,土壤全磷含量沒有顯著變化。土壤碳、氮含量降低是由于土壤有機碳、氮經過燃燒直接轉化為二氧化碳和氮氧化物排放進入大氣中[43],而本研究中氧化酶活性的升高也可能是土壤碳降低的重要原因。土壤全磷含量變化不大原因可能是火燒樣地經過雨水的沖刷和風力等自然力的作用導致灰燼中磷很少滲入到土壤中,或者是由于地表采伐物較少,沒有對土壤磷元素產生影響[44- 46]。

土壤酶是評價土壤微生物生態功能的重要指標。本研究結果表明,火燒后土壤β-葡萄糖苷酶活性降低,吳波波等[47]也認為火燒會降低米櫧天然更新次生林土壤水解酶活性。目前關于火燒對土壤纖維素酶的研究相對較少[48],本研究表明火燒后纖維素酶活性降低,而酚氧化物酶活性和過氧化物酶活性在表層土壤中升高,這也與吳波波等[47]、Boerner等[49]和Tas等[50]對米櫧次生林,白櫟闊葉林和針葉林的土壤酶活性研究結果一致。已有研究表明,導致土壤β-葡萄糖苷酶活性和纖維素酶活性降低的原因是土壤中活性有機碳含量降低,容易被微生物分解利用的活性有機碳減少導致微生物對水解酶的分泌減少[51],本實驗結果顯示火燒后土壤微生物量碳、水溶性有機碳、易氧化有機碳和顆粒有機碳含量降低,微生物分泌的水解酶(β-葡萄糖苷酶和纖維素酶)含量也降低,這表明火燒后微生物易利用的底物減少,從而可能導致土壤微生物分泌的酶減少,進而降低土壤水解酶活性。土壤氧化酶(酚氧化物酶和過氧化物酶)主要分解土壤難分解碳[52],火燒后土壤活性碳含量降低,微生物可能改變群落結構分泌更多的氧化酶。

火燒會導致土壤有機碳含量產生變化。如韓春蘭等[53]研究表明,輕度火燒后大興安嶺興安落葉松林區土壤有機碳含量降低,本文的研究結果與此一致。但也有研究表明火燒后土壤有機碳含量升高[54],尹云峰等[55]發現,火燒后杉木人工林土壤有機碳含量變化不顯著。導致上述結果的原因可能是林火的類型,強度以及地質因素的不同[54]。Wang等[56]Meta分析發現,火燒后土壤微生物量碳含量減少40.5%,也與本研究結果相似,Fritze等[57]也發現,針葉林火燒后土壤微生物量碳需要較長的時間才能恢復到火燒前水平。土壤溶解性有機碳與土壤微生物量碳含量具有很高的正相關性,因此火燒后其變化與土壤微生物量碳相似[22]。本研究中顆粒有機碳含量減少,且0—10 cm土層土壤顆粒有機碳含量變動較大,可能是火燒破壞了表層土壤結構,使受團聚體保護的碳裸露于空氣中,微生物對其利用效率更高[58]。對于易氧化碳,研究結果中0—10 cm土層土壤易氧化碳含量降低,這與張茂增等[29]研究發現火燒后樟子松林土壤易氧化碳含量減少結果一致,原因是由于土壤易氧化碳在火燒條件下發生氧化分解而損失。本研究發現,火燒后微生物量碳、溶解性有機碳、顆粒有機碳和易氧化碳與總碳的比例在0—10 cm土層土壤中降低,而粘粒有機碳與總碳的比例升高,原因是土壤不穩定有機碳對火燒高溫過程更加敏感,而土壤惰性有機碳性質穩定不易被短時快速的林火破壞[29]。10—20 cm土層土壤幾種碳與總碳的比例趨勢相似,原因可能是林火對淺層土壤有機碳影響較大,對深層土壤有機碳的擾動較小。火燒強度的不同以及實驗樣地土壤條件的不同,可能是本研究結果與其他研究結果不同的重要因素[54]。

5 結論

火燒后馬尾松人工林0—20 cm土層土壤的水解酶(β-葡萄糖苷酶和纖維素酶)活性顯著降低,而0—10 cm土層土壤的酚氧化物酶和過氧化物酶活性顯著升高。

馬尾松人工林土壤的微生物量碳,顆粒有機碳、溶解性有機碳和易氧化有機碳在火燒后一年含量明顯降低;但是土壤粘粒有機碳含量變化不顯著。