中國城市低碳發展水平評估方法研究

石龍宇,孫 靜

1 中國科學院城市環境研究所, 廈門 361021 2 中國科學院大學,北京 100049

城市熱島以及全球氣候變化等諸多環境問題引起了社會各界的廣泛關注。為了保護并改善日益惡化的環境,保持并提升現有的社會經濟水平,世界發展模式必然會向綠色、低碳和循環發展轉型。城市化迅速推進對全球環境產生巨大影響,城市碳排放占全球碳排放總量的78%,控制城市碳排放是緩解全球氣候變暖危機的關鍵[1]。我國仍處于城市化快速發展階段,到2016年,城市化率已達到57.36%。在城市化過程中,以高能耗產業為主的工業化進程使得我國的城市化發展面臨著巨大的環境壓力。我國已于2015年6月30日提交了INDC文件,提出CO2排放到2030 年左右達到峰值、碳強度比2005 年下降60%—65%的目標[2]。在此背景下,構建城市低碳發展評價指標體系,評價城市低碳發展水平,更有利于我國低碳城市的建設,對于提高城市應對氣候變化能力具有重要意義。

1 國內外研究進展

1.1 低碳城市內涵

低碳城市(Low-carbon City)的理念來源于低碳經濟。2003年,最早由英國指出,低碳經濟是通過更少的資源消耗和環境污染獲得更多的經濟產出,并提高生活質量、發展先進技術,從而提供更多就業機會[3]。世界基金提出低碳城市基本內涵:城市以低碳經濟為發展方向,市民以低碳生活為理念,政府公務管理層以低碳社會為建設目標[3]。此后,付允、汪云林指出低碳城市應以清潔發展、高效發展、低碳發展和可持續發展為目標,發展低碳經濟,改變大量生產、大量消費和大量廢棄的社會經濟運行模式,同時改變生活方式、優化能源結構、節能減排、循環利用,最大限度減少溫室氣體排放[4]。按照IPCC和聯合國的相關研究,低碳城市是指城市發展或城市經濟增長與CO2排放趨于脫鉤狀態的城市[5]。諸大建指出就中國目前的發展階段而言,發展低碳城市重點在于降低單位GDP的CO2強度[6]。羅巧靈指出,低碳城市包括低碳的城市空間結構構建、低碳城市技術運用、居民低碳消費理念、企業低碳生產方式、低碳經濟發展模式和高效的城市管理方式等諸多內容[7]。趙慧指出低碳城市是一種政府主導的建設行動[8]。楊俊業認為低碳城市是指城市的能源利用率不斷提高,同時不斷減少碳排放量,以達到可持續發展的目的,且物質文明、精神文明和政治文明與生態文明高度協調發展[9]。根據上述研究,作者認為低碳城市是在城市經濟、社會、建筑、交通等共同協調發展的前提下,城市碳排放量降低,社會經濟和環境質量水平提高的可持續發展狀態或目標。

1.2 低碳評價指標體系

20世紀末期,發達國家和地區逐漸提出基于本國國情的城市評價指標體系。為了推動城市的可持續發展,聯合國人居署、聯合國環境規劃署、聯合國教科文組織、世界衛生組織、經合組織、亞洲開發銀行、歐盟等紛紛圍繞各自負責工作范圍提出了城市評價指標體系[10]。1994年John Elkington提出了可持續發展的“三重底線”(Triple Bottom Line)[11]:環境、經濟與社會,同時指出環境、經濟與社會這三者是人類可持續發展必須要協調的三大方面[12- 13]。英國倫敦應對氣候變化建設低碳城市的重點領域集中在存量住宅、存量商業與公共建筑、新開發項目、能源供應和地面交通五個方面[3]。瑞典等國從效率、公平和參與、適應性、價值和給后代的資源4個方面構建指標體系[14]。日本低碳社會規劃的原則是各部門實現碳排放最小化,倡導簡單且高質量的生活及與大自然和諧共生[3]。一些學者在“經濟、社會和環境”三大類指標的基礎上還強調了政策指標的必要性[15]。2013年Lynn Price建立了中國低碳城市評價指標體系,重點衡量經濟與能源有關活動的碳排放強度[16]。2014年Florianna L.Michael綜述了中國大陸、中國臺灣以及馬來西亞的城市可持續發展指標體系,針對中國大陸地區的指標體系包括社會、環境、經濟和資源4大部分21個具體指標[17]。

國內關于城市低碳發展評價的研究較西方國家晚一些。2005年鄭度提出了社會及環境因素是影響城市可持續發展程度與進程的關鍵因素[18]。此后,諸多學者選用社會經濟及環境類指標對城市低碳或可持續發展水平進行評價。2010年中國社會科學院公布的低碳城市水平標準體系涵蓋了低碳生產力、低碳消費、低碳資源和低碳政策四類共12個具體指標。2011年1月全國低碳經濟媒體聯盟專家委員會發布的《中國低碳城市評價體系》,加入了媒體傳播類指標,主要從經濟發展、資源環境及社會發展等方面評價城市低碳發展水平。2013年陳飛等指出面對中國發展的新問題,碳排放不僅涉及環境與經濟,更重要的是社會與公平[19]。

綜上所述,面向可持續發展的低碳城市評價指標體系正在逐步完善中,已有的研究指標框架多由經濟發展、社會進步及資源環境幾類組成。國內外已有的低碳城市評價指標體系還存在一些問題:第一,部分研究涉及指標過多,導致反映城市低碳發展優劣勢的指標相互抵消,對低碳城市建設的指導效果不明顯;第二,普遍性、可比性、統一性較高的指標體系研究較少;第三,有些指標數據獲取性差,直接影響評價指標體系的應用價值。因此,有必要構建城市尺度的,普遍性與可比性較高,統一的低碳發展評價指標體系。本研究在已有低碳發展評價研究的基礎上,加入了交通及建筑類指標,更全面地評價了城市低碳發展水平。

2 研究方法

2.1 構建指標體系

2.1.1 構建指標體系的原則

城市低碳發展受到多種因素共同影響,所以需要選取多種指標對城市低碳發展水平進行綜合評價。為了客觀、全面、科學且有針對性地衡量城市低碳發展水平,在設定評價指標體系及具體評價指標時,需要遵循以下原則:

(1) 全面性原則。城市低碳發展評價指標體系應該全面反映城市發展過程中各種因素,包括碳排放、經濟發展、社會發展、交通、建筑及環境等。各指標應有機地組合,準確地評價城市的低碳發展水平。

(2) 科學性原則。評價指標體系的設計應當充分反映和體現低碳城市內涵,從科學的角度系統而準確地理解和把握城市低碳發展的實質。

(3) 可比性原則。評價指標體系應在一定的時期內保持相對穩定,在時間序列上可進行動態比較,且在同一時間上對評價指標數值的排序可進行比較。

(4) 可操作性原則。評價指標應充分考慮指標量化的難易程度,盡可能的利用現有的統計資料,并選擇有代表性的綜合指標和重點指標。且涵蓋的指標應該簡單明了,具有具體含義,指標計算方法不易過于復雜,使指標體系易于分析與運算。

2.1.2 評價指標的選擇

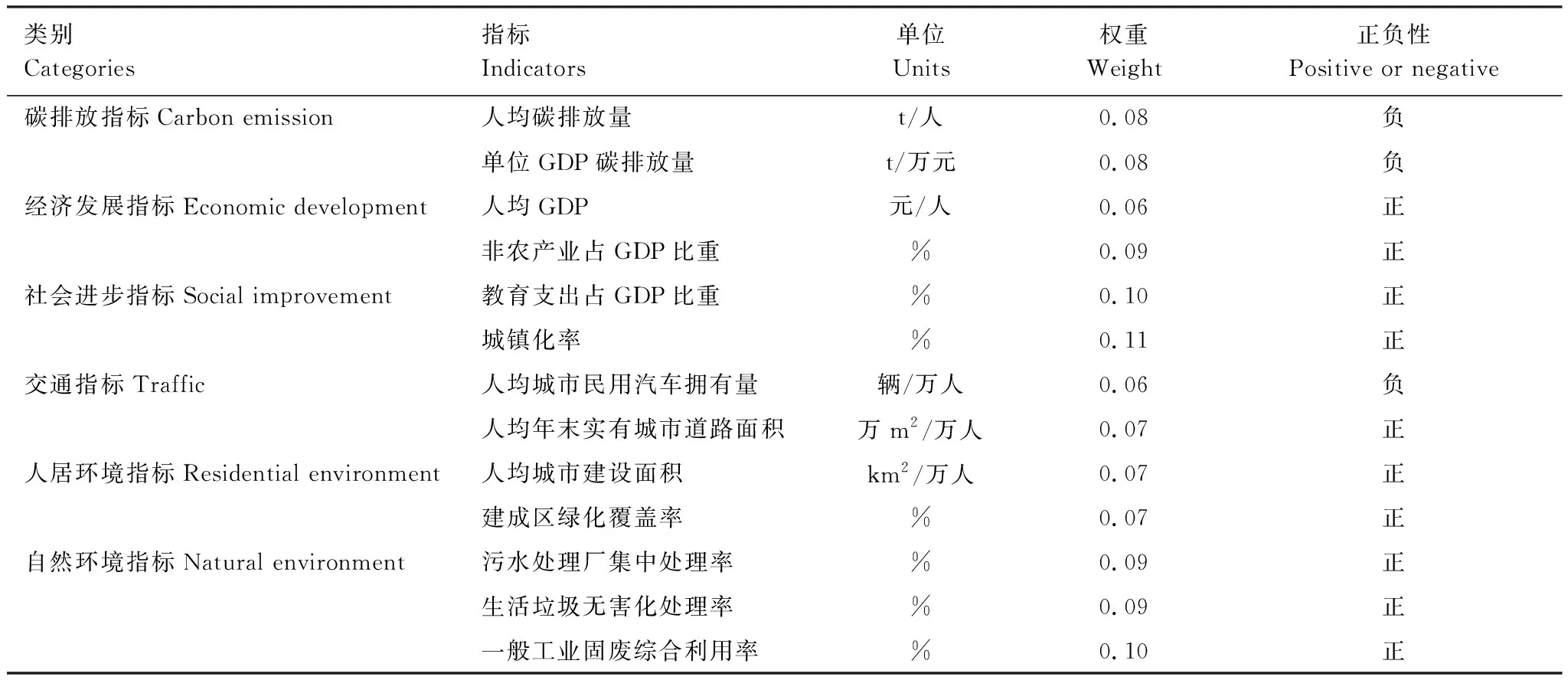

本文借鑒現有研究成果,遵循評價指標體系的構建原則,以中國城市整體低碳發展現狀為基礎,構建城市低碳發展綜合評價指標體系。包括碳排放、經濟發展、社會進步、交通、人居環境及自然環境指標六類,全面地反映中國城市低碳發展的綜合水平。

(1) 碳排放指標

低碳發展首先要衡量城市碳排放水平。由于城市間規模與經濟水平存在差距,一般不以城市碳排放總量為衡量指標。借鑒前人研究經驗,本文選取人均碳排放量和單位GDP碳排放量兩個指標聯合反映城市碳排放水平。

(2) 經濟發展指標

城市低碳發展要平衡城市碳排放與經濟發展的關系,一方面要減少城市二氧化碳排放,另一方面要使城市經濟產出最大化。為了實現這一目標,需要在提高經濟產值的同時調整產業結構。人均GDP反映一個城市的經濟產出水平。第一產業比重越低說明城市經濟越發達且產業結構相對高級,前人研究多有選取與產業結構相關的指標構建指標體系,本文選取非農產業的產值占GDP比重反映城市的產業結構狀況。

(3) 社會發展指標

城市低碳發展最終為社會發展服務,即衡量低碳發展也應該考慮社會因素。城鎮化率是城市發展程度的體現,教育水平是城市發展與生活水平提高的前提,本文選取城鎮化率反映城市的城鎮化發展水平,選取教育支出占GDP比重反映城市的教育水平。

(4) 交通指標

城市交通狀況同樣反映城市發展狀態,本文選取人均城市年末實有道路面積體現城市的道路建設程度。借鑒前人研究,選取人均城市民用汽車擁有量,對比人均公共汽車擁有量指標,該指標能夠更好地反映城市車輛狀況。

(5) 人居環境指標

人居環境指標反映城市的建設水平與城市擁擠程度。城市低碳發展同樣應該包括人居環境的改善,本文選取人均城市建設面積和建成區綠化覆蓋率兩個指標反映城市人均環境水平,人均城市建筑面積反映城市擁擠程度,建成區綠化覆蓋率反應城市綠化程度,且綠化程度高,也有助于吸收有害氣體,與城市低碳發展關系密切。

(6) 自然環境指標

城市低碳發展,要兼顧人與自然環境的長期共存,所以構建城市低碳發展綜合評價指標體系應該涵蓋自然環境指標。本文選取污水處理廠集中處理率、生活垃圾無害化處理率和一般工業固廢綜合利用率,反映城市發展過程中環境污染的治理能力。

2.1.3 指標權重的確定

城市低碳發展各評價指標對城市低碳發展的作用程度不同。為了準確評價城市低碳發展水平,必須給予各個評價指標適當的權重。本文首先將數據無量綱化處理,繼而采用變異系數法為城市低碳發展評價指標確定權重。變異系數法, 是一種相對客觀的方法, 它是在搜集到若干區域的各指標實際數據后, 以其離散程度的歸一化處理來確定其權重的一種方法[20]。如公式(1)、(2)和(3)所示。

(1)

(2)

(3)

2.2 城市低碳發展水平綜合評價

2.2.1 數據來源

城市低碳發展水平綜合評價指標體系中所涉及到的指標數據,除碳排放量與人均城市民用汽車擁有量外,其他數據均來自2011年—2016年的《中國城市統計年鑒》,直接獲得或經過簡單計算獲得。人均城市民用汽車擁有量為民用汽車擁有量除以人口,民用汽車擁有量為公路營運汽車擁有量與出租車和公共汽(電)車數量的總和,公路運營汽車擁有量數據來自國家統計局網站國家數據。出租車數量與公共汽(電)車數量在《中國城市統計年鑒》中可直接獲得。城市碳排放量計算數據來自2011年和2016年的《中國城市統計年鑒》《中國能源統計年鑒》與國家統計局網公布數據。

2.2.2 城市碳排放量計算

本文碳排放量主要從終端消費角度來核算煤炭、石油、天然氣和電力產生的城市碳排放量,其中石油包括汽油、煤油、柴油和燃料油。具體計算公式如公式(4)所示:

(4)

式中Pi是第i種能源的消費量,Ri為第i種能源的碳排放系數。i=1,2,3,4。碳排放系數(表1、表2)。

表1 煤炭、石油、天然氣能源碳排放系數[21]

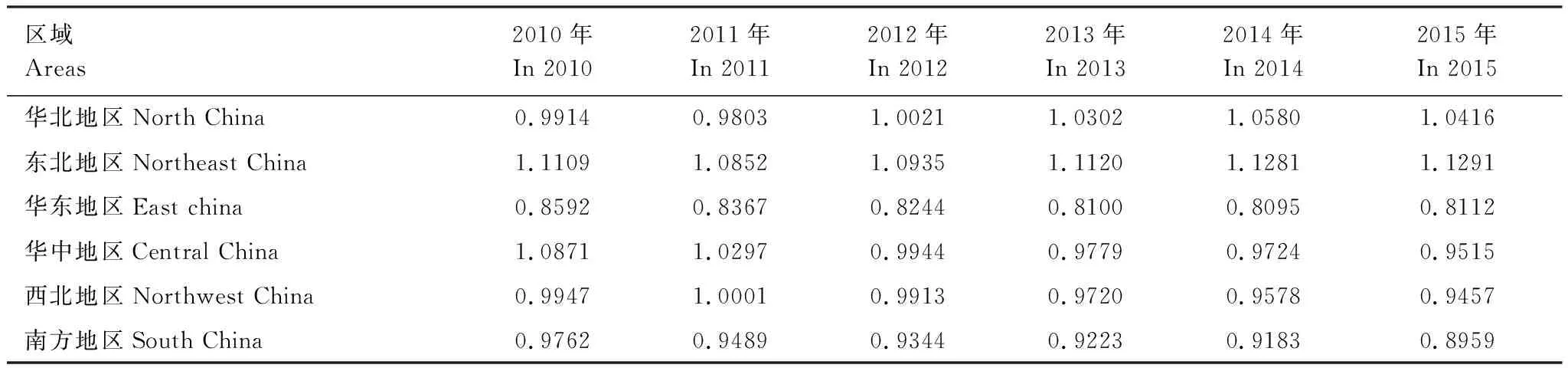

表2 2010年—2015年中國區域電網基準線排放因子/(tCO2/1000kWh)[22-24]

2.2.3 城市低碳發展指數

城市低碳發展水平評價指標體系可以從多個方面反映城市低碳發展水平,但是,為了對城市間的差異進行清晰地比較,綜合分析城市低碳發展水平的變化,需要構建一個綜合指數從總體上評價城市低碳發展水平。本文采用指標加權求和的方法構建城市低碳發展指數,具體計算方法如公式(5)所示:

(5)

式中,I(t)為t年度城市低碳發展指數;n、i和Wi的含義與公式(1)、(2)和(3)中含義相同;ai(t)為t年度第i項城市低碳發展指標的評價值。

本文采用閾值法計算城市低碳發展各項指標的評價值,即進行無量綱化處理,具體計算方法如公式(6)和(7)所示:

(6)

(7)

式中,Ai(t)為t年度城市低碳經濟發展指標的原始值;Aimax(t)為t年度城市低碳發展指標原始值中的最大值;Aimin(t)為t年度城市低碳發展指標原始值中的最小值。

3 結果與分析

3.1 城市低碳發展水平綜合評價指標體系

基于城市低碳發展水平評價指標體系構建的原則,并考慮我國城市低碳發展相關數據的可獲得性,本文構建的城市低碳發展水平評價指標體系(表3),內含各項指標、權重和正負性。

表3 城市低碳發展水平綜合評價指標體系

3.2 參評城市低碳發展水平評價結果

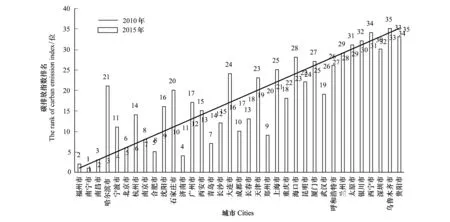

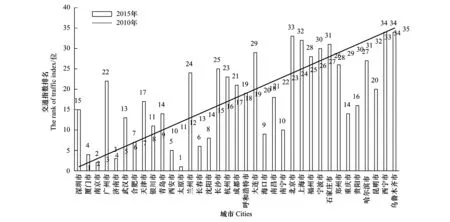

本文選取中國35個副省級以上城市2010年—2015年數據,計算得出2010年—2015年各城市低碳發展指數,并降序排序,圖1為2010年與2015年的結果對比圖。

圖1 2010年和2015年參評城市低碳發展指數排名Fig.1 Ranking of cities based on urban low-carbon development index in 2010 and 2015

本文將參評城市分為三類,將2015年排序比2010年排序上升5位以上的城市定為排序上升的城市,將2015年排序比2010年排序下降5位以上的城市定為排序下降的城市,將排位變動5位及5位以內的城市定為持平的城市,分類結果見表4。

表4 城市低碳發展指數排名變化

結合圖1和表4可得,17個參評城市的低碳發展指數,2015年與2010年相比排位持平;8個城市排位有明顯上升,其中西安市上升了10位,南京市上升14位,太原市上升17位,重慶市上升14位,烏魯木齊市上升13位,這些城市的低碳發展指數上升更為顯著;8個城市排位有明顯下降,其中成都市下降了11位,長沙市下降了17位,大連市下降了15位,這些城市的低碳發展指數下降更為顯著。

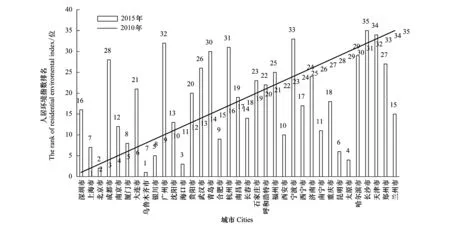

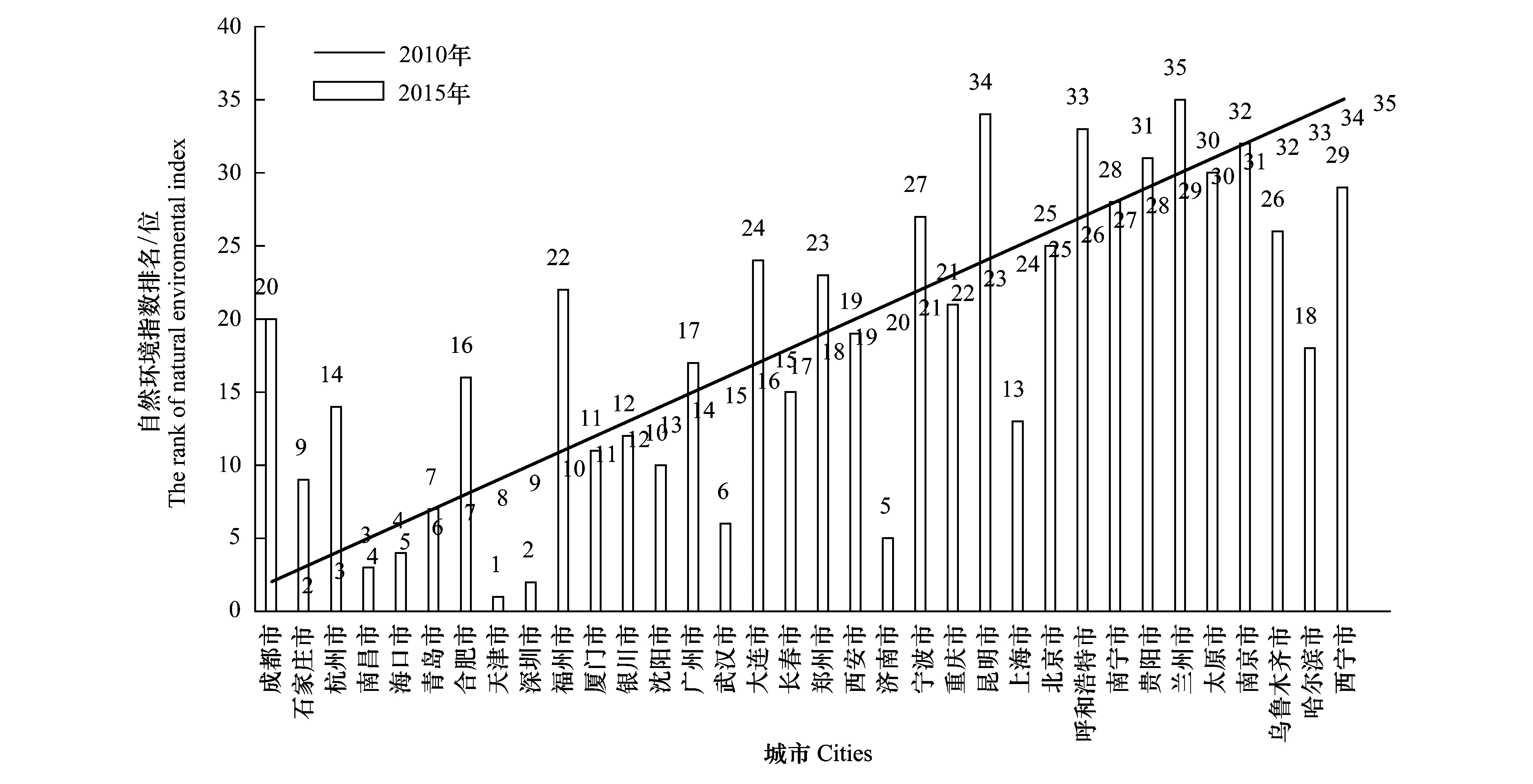

為了找出城市發展指數變化顯著的原因,本文分別分析參評城市2015年與2010年相比,各分項指標排位的變化情況。如圖2—圖8所示。首先,本文以2015年為例,制作參評城市低碳發展指數堆積圖(圖2)。

圖2 2015年參評城市低碳發展指數堆積圖Fig.2 Ranking of cities based on carbon emission index in 2010 and 2015

由圖2可得,城市低碳發展指數由6種具體指數組成,且不同具體指數所占比重不同。其中,大多數城市的交通指數和人居環境指數在其城市低碳發展指數中多占比例較小,自然環境指數所占比例較大。

圖3 2010年和2015年參評城市碳排放指數排名Fig.3 Ranking of cities based on urban carbon emission index in 2010 and 2015

圖4 2010年和2015年參評城市經濟發展指數排名Fig.4 Ranking of cities based on urban economic development index in 2010 and 2015

圖5 2010年和2015年參評城市社會進步指數排名Fig.5 Ranking of cities based on urban social development index in 2010 and 2015

圖6 2010年和2015年參評城市交通指數排名Fig.6 Ranking of cities based on urban traffic index in 2010 and 2015

圖7 2010年和2015年參評城市人居環境指數排名Fig.7 Ranking of cities based on urban residential environment index in 2010 and 2015

圖8 2010年和2015年參評城市自然環境指數排名Fig.8 Ranking of cities based on urban natural environmental index in 2010 and 2015

由圖3—圖8可得,與2010年相比,不同城市不同指標在2015年的排位變化趨勢有所不同。對于城市低碳發展指數有顯著上升和下降的城市,其具體指標排位變動情況如表5所示。

城市低碳發展指數顯著上升的城市:海口市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由社會進步指數、交通指數和人居環境指數排位的顯著上升導致,在具體指標中海口市的城鎮化率變化最為顯著,由2010年的68.2%變化至2015年的100%;西安市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由交通指數和人居環境指數導致,在具體指標中西安市的建成區綠化覆蓋率的上升較為顯著由2010年的40.37%上升至2015年的42.58%;濟南市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由碳排放指數和自然環境指數導致,在具體指標中其單位GDP碳排放量下降顯著,是由于濟南市的GDP上升顯著,由2010年的3910.53億元上升至2015年的6100.23億元,此外,濟南市的生活垃圾無害化處理率上升顯著,由2010年的84.61%上升至2015年的100%;南京市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由人居環境指數導致。太原市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由交通指數和人居環境指數導致,在具體指標中其建成區綠化覆蓋率上升顯著,由2010年的35.75%上升至2015年的40.30%,2015年參評城市建成區綠化覆蓋率最大值為60.41%,最小值為32.65%;重慶市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由社會進步指數、交通指數和人居環境指數排位的顯著上升導致,在具體指標中重慶市的教育支出占GDP比重上升顯著,由2010年的1.94%上升至2015年的3.40%,城鎮化率上升10%;南寧市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由社會進步指數、交通指數和人居環境指數排位的顯著上升導致,在具體指標中南寧市的教育支出占GDP比重上升顯著,由2010年的1.75%上升至2015年的2.70%;烏魯木齊市,其城市低碳發展指數排位的顯著上升主要由人居環境指數和自然環境指數排位的顯著上升導致,在具體指標中烏魯木齊市的污水處理廠集中處理率、生活垃圾無害化處理率和一般工業固廢綜合利用率均有明顯提高分別由2010年的57.34%、87.40%和68.20%上升至2015年的84.23%、95.80%和90.37%。

城市低碳發展指數顯著下降的城市,其城市低碳發展指數排位的顯著下降主要由自然環境指數排位的顯著下降導致,且其他指數均有不同程度作用。這些城市的具體指標在2010—2015年間大多顯示上升趨勢,由于其上升的速度遠低于參評城市平均水平,繼而其城市低碳發展指數排位顯著下降。

4 討論

本文構建的城市低碳發展評價指標體系,能夠較全面地評價城市的低碳發展水平,為城市的發展與規劃提供依據。已有的研究指標體系多由經濟發展、社會進步及資源環境幾類組成,有些研究選擇了主觀指標。本研究的指標體系在前人研究的基礎上有所改進,所涉及的城市元素較為全面,且具體指標不多,針對性較強,均為客觀指標,數據相對易得,該指標體系易使用,得到的城市低碳發展綜合指數可以直觀反映城市的低碳發展水平。各類別指數的分析反映了影響城市低碳發展水平的主要指標。該指標體系對城市評價的普遍性和可比性較高。

表5 2010年至2015年城市具體指數排序變化情況

在城市碳排放指數排名顯著上升的城市中,太原市人居環境指數在參評城市中的排名2015年與2010年相比上升了25位,主要是由于山西省對“十二五”規劃的實施,城鎮化建設穩步推進,2015年全省城鎮化率達到55.03%,且基礎設施更加完善。截至2015年底,全省鐵路營運里程突破5000km,公路通車里程達到14.1萬km,高速公路通車里程突破5000km,呂梁機場、五臺山機場、臨汾機場建成通航,通達、便捷的立體化現代交通運輸體系日益完善。深入實施《山西省大氣污染防治行動計劃》,太原市生態環境顯著好轉,城市生活垃圾無害化處理率達到92.5%,比2010年提高27.5個百分點,造林綠化和生態治理修復工程順利推進,5年營造林150.13萬hm2,森林覆蓋率、蓄積量顯著增加[25]。

重慶市社會進步指數在參評城市中的排名2015年與2010年相比上升了22位。重慶市制定了《重慶市教育事業“十二五”規劃》, 2015年學前三年教育毛入園率達80%,九年義務教育鞏固率達95%,初中畢業生升入高中階段學校比例達98%,高等教育毛入學率達40%,基本實現城鄉教育一體化、教育現代化和教育國際化,建成國家統籌城鄉教育綜合改革示范區[26]。

通過城市低碳發展水平評價的分析可得,城市需要多方面共同改進從而實現低碳發展。當城市生產技術、經濟社會發展及城市污染處理能力達到了一定的水平,改進空間隨之變小。此時提高城市低碳發展水平,城市交通和人居環境水平的改進就起到了比較大的作用。而城市交通和人居環境水平,主要體現了城市居民的生活水平。即城市低碳發展水平最終體現在城市居民的生活水平。

5 結論與建議

本文構建了城市低碳發展評價指標體系及綜合評價指數。根據中國35個典型城市2010—2015年相關數據,對參評城市的低碳發展水平及發展趨勢進行了評價與分析。得出以下結論并給出相應的改進建議。

(1)本文所構建城市低碳發展指標體系適用性較廣泛,適用于中國大多數城市。

(2)城市低碳發展指數排名的顯著變化主要由人居環境指數、社會進步指數和自然環境指數導致,其中起主要作用的指標為建成區綠化覆蓋率和教育支出占GDP比重。

(3)城市低碳發展水平上升的主要原因是人居環境的改善,8個排名上升的城市中有7個城市人居環境排名上升;而水平下降的主要原因是自然環境的惡化,8個排名下降的城市中自然環境排名都出現下降。

由本文分析可得,城市的低碳發展,不僅是城市碳排放水平與經濟發展水平之間的關系,還涉及到社會進步,人居環境,交通狀況及自然環境等多個方面。為使城市達到較高的低碳發展水平,在通過技術手段和改進能源結構降低城市碳排放水平且發展城市經濟的同時應加強城市的教育投入,增加城市綠化,改進土地利用規劃,改善城市道路及交通狀況,增加城市環境污染處理的投入,并改進城市環境污染處理技術。