我國城市地下空間綜合效益研究

張宏 董愛

摘要:近年來國民經濟飛速發展,城市化步伐加快,我國城市地下空間的開發利用為緩解城市壓力、促進城市健康發展帶來的綜合效益日漸顯著。文章從經濟、社會、環境、防災四個方面對地下空間開發利用帶來的各種子效益進行分析研究,為找到綜合效益最優化的方法和途徑,進一步開發地下空間潛能,提供定性與定量的依據。并通過層次分析法篩選重要效益指標,為建立評價指標體系奠定基礎。

Abstract: In recent years, the national economy has developed rapidly and the pace of urbanization has been accelerating. The development and utilization of urban underground space in China has become increasingly significant for alleviating urban pressure and promoting the healthy development of the city. This article analyzes the various sub-benefits brought about by the development and utilization of underground space from four aspects: economy, society, environment, and disaster prevention. In order to find ways and means to increase comprehensive benefits, we will further develop the potential of underground space and provide qualitative and quantitative analysis. in accordance with. And through the AHP, the important sub-benefits are screened to lay the foundation for the establishment of an evaluation index system for the comprehensive benefits of urban underground space.

關鍵詞:地下空間;綜合效益;層次分析法

Key words: underground space;comprehensive benefit;Analytic Hierarchy Process

中圖分類號:TU984.11+3 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2018)29-0001-04

0 引言

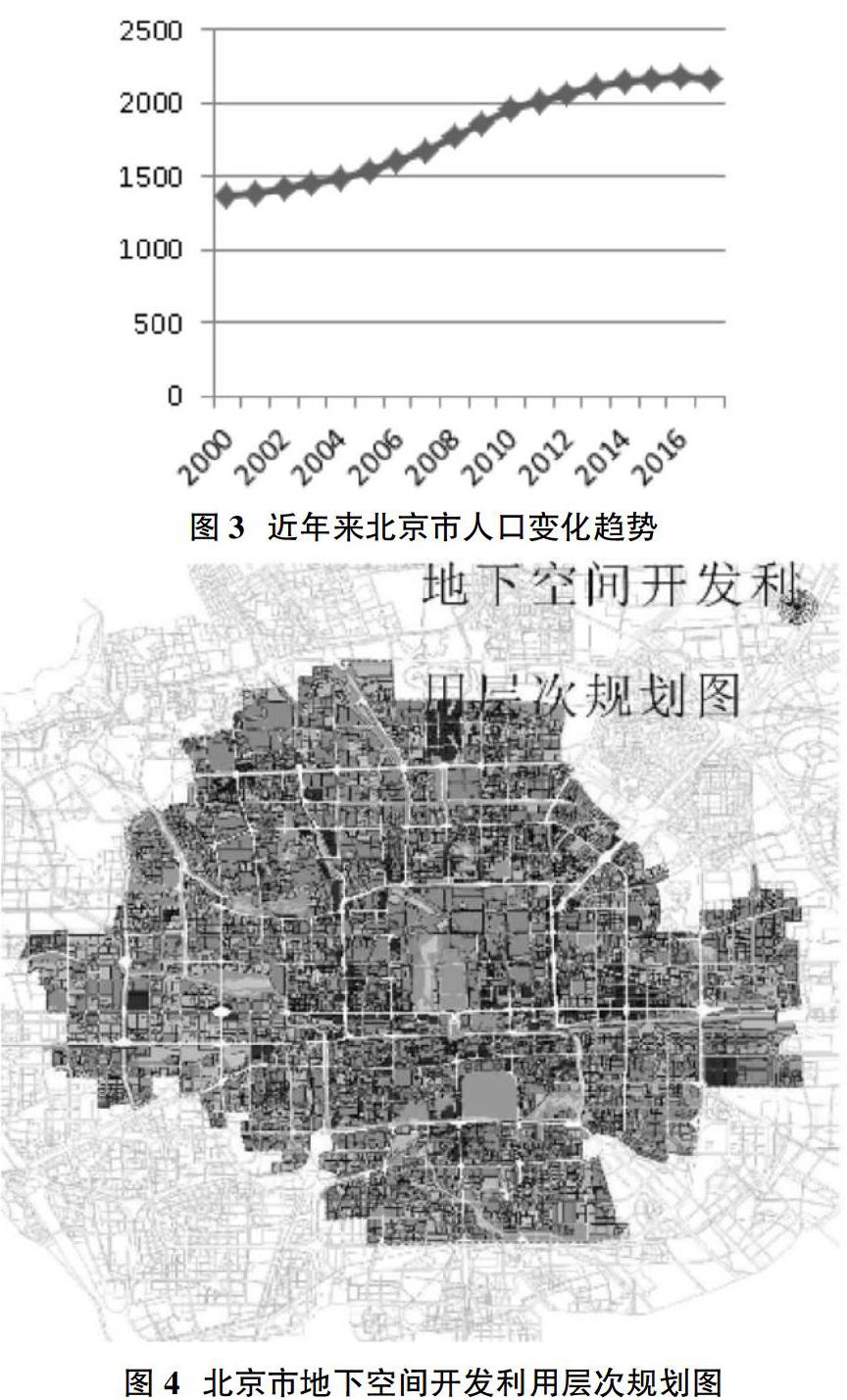

改革開放以來隨著我國經濟的快速發展,大規模人口涌向城市,我國城鎮人口比率從1978年的17.92%上升到2016年的57.35%,城市人口急劇增加。城市化得到跨越式發展的同時也帶來了交通擁堵、城市擁擠、空氣質量差等城市病,為城市的持續、健康、快速發展帶來壓力。地下空間的開發利用便成為緩解城市壓力、增強城市功能、改善城市環境的必要手段。城市地下空間的開發利用包括交通設施、商業設施、地下車庫、市政管線、防災工程、軍事工程、地下倉儲以及高層建筑地下部分八大領域。目前,我國城市地下空間的開發利用尚處于初步階段且存在諸多問題,如資源利用不充分、空間規劃不合理、綜合效益不最優等。因此,為避免資源浪費和經濟損失,亟需對綜合效益進行研究以期找到提高綜合效益的方法和途徑,解決城市空間發展的矛盾和提升城市功能。

通過對我國城市地下空間綜合效益相關文獻的整理分析,國內學者對城市地下空間綜合效益的研究主要分為兩類。一類是定性研究,以羅周全[1]等學者為代表的將地下空間總效益分為直接效益與間接效益,并分析各子效益的對綜合效益產生的影響及作用。另一類是定量研究,有以王洋[2]為代表的通過“有無對比法”和“地上地下對比法”,建立社會效益、環境效益、防災效益量化指標體系計算模型;還有以姜韡[3]、龍漢[4]為代表的綜合效益評價指標貨幣化計算方法。根據城市地下空間綜合效益相關文獻中我國學者對綜合效益的劃分研究,總結歸納出城市地下空間開發利用綜合效益之間的關系,如圖1。

本文將基于前學者對綜合效益的研究,從經濟效益、社會效益、環境效益、防災效益四個方面,對各子效益展開進一步量化研究,并結合層次分析法分析各子效益的權重,為今后建立城市地下空間綜合效益評價指標體系提供基礎。

1 經濟效益

對經濟效益的相關研究可歸納為兩類,一類是李相然[5]提出的將經濟效益直接列為綜合效益的一個子效益;另一類是羅周全[1]等將經濟效益分為項目生命周期中的直接經濟效益和間接經濟效益,直接經濟效益分為土地價值、建設費用、能源消耗、運行費用,間接經濟效益分為社會效益、環境效益、防災效益;本文將經濟效益直接列為子效益,并分為降低開發成本效益和降低運營成本效益。

1.1 降低開發成本效益

一般來說地下空間的開發成本較高,是地面同類建筑投資的3-4倍,最高8-10倍。在地下軌道交通方面,開發成本比地面交通要高出很多,如:2010年北京地鐵平均造價在6~8億元/公里,2016年開通的北京地鐵16號線每公里造價高達12億元,是地面相同長度鐵路、公路造價的幾倍甚至十幾倍。但是,大城市中心地塊的土地開發費用高昂,2016年北京市東城區地價平均為9.61萬元/每平米,上海市徐匯區地價平均為8.93萬元/每平米,地價占到了總造價的60%以上。隨著距離得增加,城市的中心效應逐漸降低、地價減少,開發成本降低。

因此,在一定開發范圍內,地下空間的開發成本比地面開發少。超過開發范圍后,地面建筑更經濟,可見地下空間和地面空間存在一個開發成本的平衡點。根據城市地價等值線、平均地面建筑開發成本、地下建設成本等因素確定半徑R就可以確定城市地下空間開發的適宜范圍,同時也能控制開發成本,從而有效降低開發成本。

1.2 降低運營成本效益

城市地下空間因溫度波動范圍較小,具有“冬暖夏涼”的特性,且地下空間的密閉性較好,受外界自然條件的直接影響較小,具有恒溫、隔熱、恒濕、安全等特點。這些良好的環境特點可以有效降低恒溫恒濕系統的建筑能耗、空間安全維護的運營成本。

隨著我國節能技術設施的發展應用,地下空間在運營維護階段可大大降低成本。節能照明(LED)技術、隧道照明科技、地熱風能等新能源的利用,從長遠的角度來講,不僅綠色環保能耗低而且還大大減少運營成本,促進城市生態文明和諧,提升城市的綜合治理能力。

2 社會效益

城市地下空間帶來的社會效益包括擴大城市容量效益、提高交通安全性效益和節約時間效益,地下空間的豎向延伸使得人類的生存空間得到舒展。同時,為城市居民提供快速、安全的出行方式。比如慕尼黑使用地鐵以后,1970~1977年事故率下降77.6%,車禍率下降27.1%,死亡率下降40.7%。1990~2000年,日本市民乘地鐵出行節約的時間達到一半以上。

2.1 擴大城市容量效益

隨著城市現代化的迅速崛起,城市建筑越來越密集,地面空間越來越狹窄。人類逐步走向對地下空間立體延伸的探索,認識到地下空間開發利用的重要性。因為城市地下空間的拓展不僅能擴大城市容量緩解城市擁擠壓力,還能在城市功能和治理能力上獲得智慧提升。

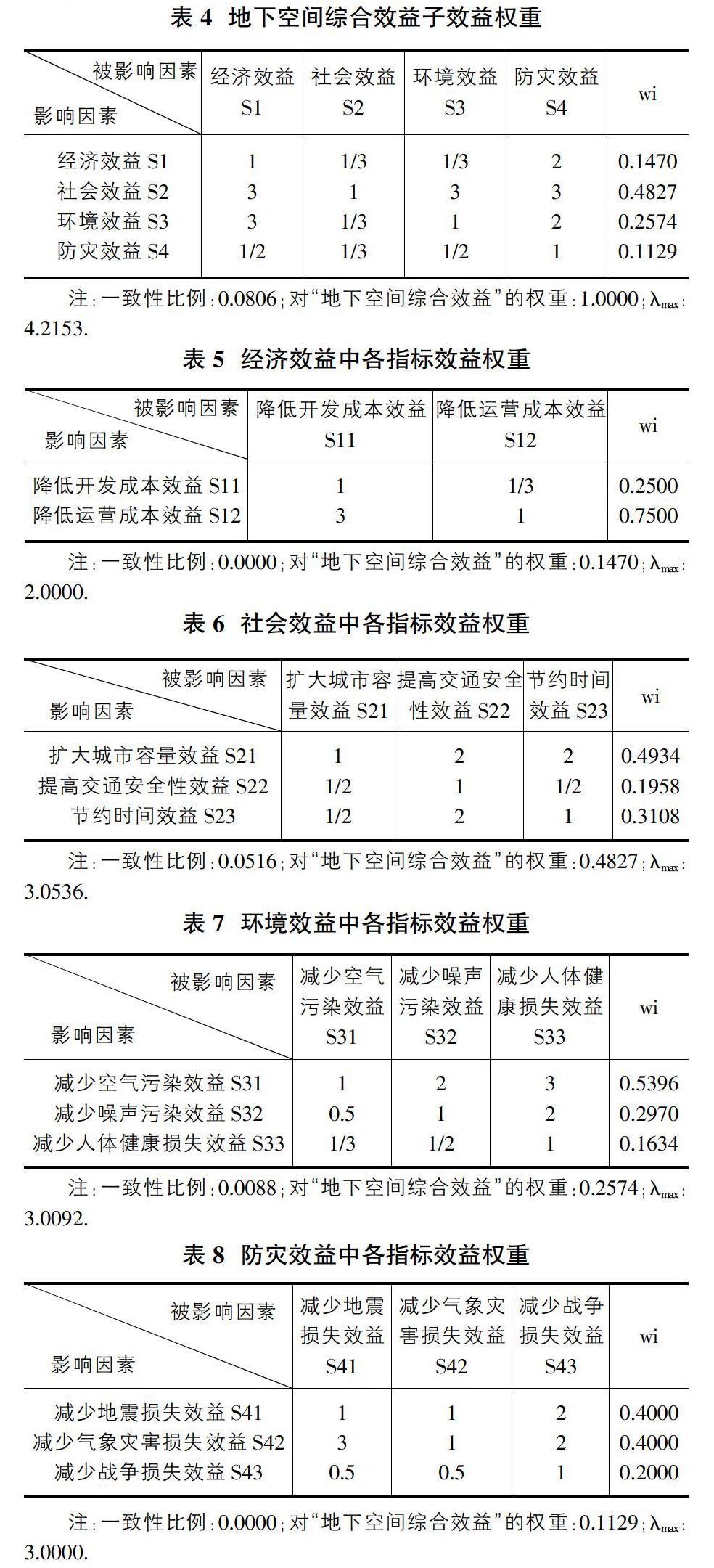

以北京市為例,2017年常住人口為2170.7萬人,GDP增速為7.6%。地下空間開發利用規模約為3000萬m2,中關村、王府井商業區等地下空間建設規模地下、地上比例已經達到0.5、0.42,接近世界先進開發水平。隨著未來人口數量的增多,北京市地下空間的開發利用將進一步向新城中心區、邊緣集團公共中心進一步擴展,為擴大北京城市容量促進經濟發展帶來不可忽視的效益。

2.2 提高交通安全性效益

人車混流的地面交通經常因行人不遵守交通規則而發生事故,最終導致大面積的交通堵塞。城市地下交通的開發利用使混亂的交通狀況得到有效改善,行人可通過地下人行通道穿越街道,做到人車分流,避免路口交通事故的發生,提高行人交通的安全性。同時,由于沒有路口信號燈的限制,地下交通也能夠更加快速、安全。通過對城市交通事故率的研究發現,交通事故率的降低與地下交通的開發有很大關系。提高交通安全性效益可以看做交通事故損失的減少效益,即:

2.3 節約時間效益

地下交通設施的建設大大減少了工作、居住地之間的通勤時間,能夠提高整個社會的工作效率。大大縮短了交通線和減少了運輸量,節約城市能源的同時也有效改善了城市交通。節約時間效益可表現為地下機動車道通行節約的時間和地下通道行人節約的時間,主要是免于等紅綠燈所節省的時間。假定節約時間的一半用來投入生產,從而地下交通設施所帶來的節約時間效益為:

3 環境效益

城市地下空間的開發利用可減少地面環境污染、增加綠化面積美化城市。減少環境破壞和污染引起的經濟損失,即為給人們帶來效益,這個效益稱為環境效益。

3.1 減少空氣污染效益

城市地下空間具有封閉性,可收集地下通道行駛車輛排放的尾氣并進行過濾處理,從而減少對城市空氣的污染,表現為減少空氣污染效益。

汽車排放的廢氣中CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氫化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳煙)為有害氣體。根據國家汽車排氣污染物排放限值規定,選用國家最新施行的第五階段轎車和小型貨車的排放限值(如表1),結合各項污染物的治理費用,得出減少空氣污染效益計算方式:

3.2 減少噪聲污染效益

道路交通車輛噪聲是城市噪聲公害的主要來源,長期處于噪聲污染下會使人情緒躁動,工作效率降低,失眠難安危害健康。城市地下交通的減震降噪系統可有效降低噪聲分貝和擴散區域,從而減少對地面居民的噪聲影響。我國城市降噪措施主要是設置道路隔聲屏障和限制鳴笛,因此減少交通噪聲公害效益可體現為道路隔聲屏障設施的計算費用Q,即:

3.3 減少人體健康損失效益

根據國民疾病健康調查報告顯示:因城市空氣污染引起的疾病發病率正在逐年攀升,地下空間的開發利用可將機動車尾氣進行收集并過濾有害物質,減少空氣中的致癌毒物,有效改善空氣質量,減少人體健康疾病的發生。減少因發病造成的誤工和醫療費損失,進而表現為減少人體健康損失效益。為簡化計算,一般將因環境質量變化而導致的病人人數與病人的平均治療費同誤工費之和的乘積作為損益費用,計算公式為:C=∑Td(ω+β) (5)

式中:C-減少人體健康損益效益費用,萬元/y;∑T—減少發病人數,單位:人/y;d-誤工天數,d/人;ω-國民人均日收入,萬元/天;β-每天治療費用,萬元/d。

4 防災效益

筆者在閱讀文獻梳理后發現,我國對防災效益可操作的定量研究所見不多。我國學者王洋[6]將減少地震、戰爭和氣象災難損失效益作為地下空間開發防災效益的評價指標,通過“有無對比法”和“地上地下對比法”來研究,假定這些災難發生對地上建筑造成的損失即為建設地下空間所帶來的防災效益。

4.1 減少地震損失效益

在地震作用下,地下30米以上的地震加速度是地表的40%,地下空間受到的破壞強度比地面輕。地震損失可分為直接損失、間接損失、震后救援與重建費用,直接損失為房屋建筑及道路的直接經濟損失和室內財產損失,間接損失為直接損失的γ倍,一般地區取1.8,經濟發達地區取1~2,欠發達地區取1.5~2.5。

4.2 減少氣象災難損失效益

地下空間受氣象災害影響要遠小于地面建筑,龍卷風、暴雪、冰雹等惡劣氣候對地下空間幾乎沒有影響,同時地下空間的排水系統還可緩解暴雨、洪水等氣象災害帶來的影響。

減少氣象災難損失效益是利用災害評估理論,由孕災環境危險性、承災體脆弱性、致災因子強度及功能系統的貨幣價值決定氣象災害導致的損失。即:氣象災害損失=孕災環境危險性×承災體脆弱性×致災因子強度×系統價值

孕災環境危險性為某時間段內發生氣象災害的頻度和程度,承災體脆弱性為承災體承受氣象災害作用的能力,致災因子強度為氣象災害所蘊含的能量,系統價值為地下空間功能系統及配套設施的總價值。

4.3 減少戰爭損失效益

我國從上世紀60年代開始采用“平戰結合”的地下人防工程建設,和平時期用作公共活動場所,戰時用作避難場所,減少戰爭損失效益為減少因戰亂造成的人員損傷、設備物資損失,減少企業社會生產能力下降的損失。

5 綜合效益各指標權重分析

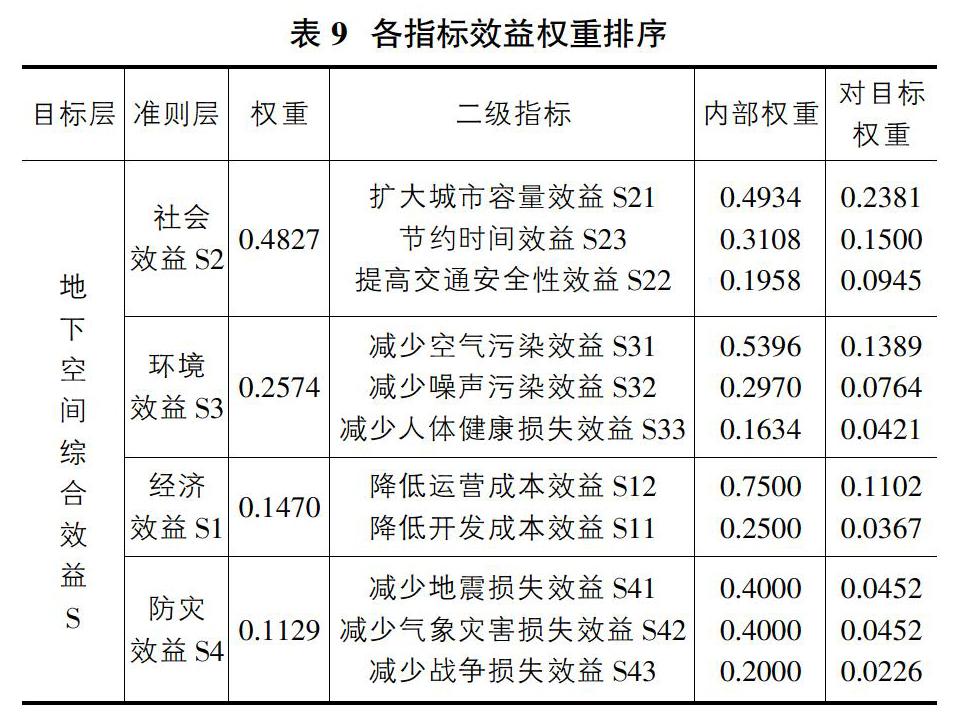

城市地下空間綜合效益的各指標權重分析可采用專家打分法與層次分析法相結合,考慮的元素較多時手算工作量較大,且準確性難以保證,所以可借助軟件解決問題。

北京市豐臺科技園是高新技術產業基地,總占地1.8平方公里,地下空間建設規模為100萬平方米,總投資60億元,地下環廊運營費為每年400萬元。地下空間開發模式以軌道交通為引導混合式開發,人、交通、商業配套的無縫連接。商業娛樂功能占總面積的35%,交通功能占25%,停車場面積占25%,設備用房及其他占15%。

選取具有專業領域經驗的專家10人,采用1~9分制賦分法打分,通過德爾菲法和兩兩比較法相結合,確定各指標的權重。最終結果如表4-表9。

通過以上分析可以看出,案例中地下空間綜合效益中權重最大的子效益是社會效益。最顯著的二級指標效益是擴大城市容量效益、節約時間效益和減少空氣污染效益,其次是降低運營成本、提高交通安全性效益。

6 結論與展望

我國對于城市地下空間開發利用的探索起步較晚,這就造成了城市地下空間立法規定不完善、空間產權不明晰、管理制度不規范、效益研究不深入等問題產生。而對于開發利用綜合效益的研究有助于找到更高效的開發路徑,以及相應的政策制定。近年來國內學者在國外研究的基礎上結合我國地下空間的實際狀況,進行了初步探討,研究思路有所拓展,對現有研究分類進行改進,使之更符合我國地下空間的特性,具有很大的創新性。

本文基于眾多學者提出的經濟效益、社會效益、環境效益、防災效益劃分,進一步細分出子效益,并進行內涵分析與定量化研究。今后將對以下內容進行深入研究:一是對于綜合效益評價指標的定量研究;二是對于城市地下空間綜合效益評價指標體系的建立;三是對于開發地下空間宏觀影響的研究。盡管我國目前僅處于地下空間淺層開發的起步階段,但開發帶來的綜合效益越來越明顯,在未來不僅能發揮地下空間在防震防災方面的基礎作用,將帶來更大的經濟、社會以及環境效益,提升城市整體功能,發揮智慧城市潛能。

參考文獻:

[1]羅周全,劉望平,劉曉明,等.城市地下空間開發效益分析[J].地下空間與工程學報,2007,3(1):5-8.

[2]王洋,彭樂芳.地下空間社會與環境效益的定量評價模型[J].同濟大學學報(自然科學版),2014,42(4):659-664.

[3]姜韡,陳志龍,紀會.地下空間建設項目綜合效益經濟評價方法[J].地下空間,2004,24(4):470-474.

[4]龍漢,陳志龍,姜韋華,等.地下步行通道的社會效益和環境效益計算方法[J].地下空間,2004,24(6):256-259.

[5]李相然.城市地下空間資源利用的綜合效益分析[J].地理學與國土研究,1996,12(1):48-50.

[6]王洋.城市地下空間開發防災效益定量化評價研究[J].地下空間與工程學報,2012,8(1):1560-1566.

[7]胡毅夫,梁鳳.城市地下空間開發效益研究綜述[J].水文地質工程地質,2015,42(4):127-132.

[8]鄭淑芬,羅周全.提高我國城市地下空間開發綜合效益對策研究[J].地下空間與工程學報,2010,6(3):439-443.