藝術的溫度,不過是靈魂尋個安放處

不知不覺中,在一路芳菲里也迎來一年展覽季的人間四月天。

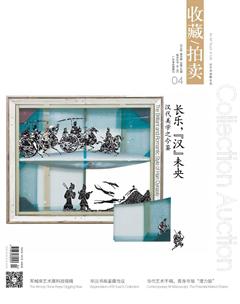

盡管“新美術館學”已經極大豐富了展覽的層次,但好的藝術仍然是最重要的核心,在確定雜志封面的基調和形態中,意外地被一位英國藝術家梅林·詹姆斯的作品吸引住。他的作品非常安靜,筆下所繪的風景看似平淡無奇,卻絕不令人乏味。看似恬淡的色調,卻是在高級中暗藏著精妙的制作。抽象的魚形中繪有微小的人物,或是粗獷的原木框架中置入精巧的裝飾等,總之,藝術家在宏觀與微觀中實現自由轉換,創作的著力點總是恰到好處地出現在視覺的“需求點”上。

安靜,卻自有力量。

在科技日新月異的今天,各類“新奇”“奪目”“動感”的藝術形式沖擊著早已疲憊的眼球,梅林·詹姆斯的安靜卻仍然在看盡繁花里給人以靈魂上的震動。沒有“炫酷”的視覺效果,也沒有所謂的前衛觀念,平凡的敘述和深邃的思考,反而能撫慰浮躁的心靈。

起初,并未想到這位藝術家的作品中力量從何而來,直至在本期對另外一位藝術家許敦平的采訪中找到了答案有溫度的藝術。

何為有溫度的藝術?

多年來玩古、尚古的許敦平享受著古物帶給自己的那份寧靜,以虔誠的匠心精神進行藝術創作,方能滿足他對“慢”生活的追求。或者,換句話說,摒棄心中那份雜念與浮躁,慢工出細活,這樣的藝術才具有溫度。

也正如前文提及的梅林·詹姆斯,他的創作從不急于求成,一件作品可以仔細斟酌若干年,甚至長達30年之久,又如賞鑒欄月中的螺鈿漆盒,呈現在世人眼前的盛世美顏,要依靠一片一片的精致累積,在生活中慢漫打磨。也如人物欄目中的魏良鵬,面對各種世俗誘惑里一直堅持“藝要立德”。

藝術的溫度,確實來源于日常的“煙火味”,正如此次專題中的漢代藝術,當一幅幅漢畫像的拓片呈現于眼前時,活脫脫如一部兩千年前的映像動畫:掰手腕斗勇的漢子、埋頭六博棋斗智的紳士,小心翼翼專注鐵犁牛耕的農夫,無不鮮活地再現漢代社會百態,這些兩千年前的景象是如此真實和鮮活;又如漢代的工藝品,強調設計與美感兼備,馬王堆漢墓一些用于盛酒食的漆器,寫有“君幸食”“君幸酒”等字樣,它們常伴漆器案板一同出土,優美的紋飾,溫馨的語句,讓人聯想到何為舉案齊眉,何為古人崇尚的溫馨。

又如藝術生活里被重新解讀的嶺南園林,何以歷盡千年浮生,也就是靈魂需要一個安放處。

所以,無論是今日還是古時,優秀的藝術從不應是“高冷”和不可接觸的,它們就來自于生活的點滴,帶著極致的匠心,或是通俗而平易近人的,個中蘊含那份溫暖,最為動人。