樟巢螟幼蟲蟲巢的空間分布格局與抽樣技術研究

翁雪鋒 (上海奉賢園林綠化工程有限公司,上海市奉賢區 201499)

香樟(Cinnamomum camphora)是樟科的一種代表性植物,該樹種材質優良、樹體高大、樹姿優美,集用材、觀賞等優點于一身,是我國特有的優質用材和園林綠化樹種[1]。近年來,香樟作為主要綠化樹種在上海地區大面積推廣種植,在道路兩旁、公園防護林、涵養林等地隨處可見,在改善生態環境、豐富城市景觀等方面發揮了不可替代的作用[2]。

樟巢螟(Orthag aachatina)屬鱗翅目螟蛾科,是為害香樟的主要食葉性害蟲。樟巢螟在我國多數省份均有分布[3],主要以幼蟲取食葉片為害,大發生時可將全樹葉片啃食殆盡,且幼蟲輟葉結巢,嚴重影響樹木生長和景觀效果。近年來,一些學者針對樟巢螟開展了許多研究,但側重點都在研究其生物學習性和防治策略上,對樟巢螟幼蟲蟲巢空間分布格局的研究較少。而明確昆蟲的空間分布型,可揭示種群的行為習慣、環境因子對其的疊加影響以及空間異質性程度等,且在進行昆蟲種群密度的抽樣調查以及考察受害形成過程和確定必須防治密度時,空間分布格局的確定是最基礎的工作。因此,研究樟巢螟幼蟲蟲巢空間分布格局有利于明確樟巢螟的生態學特點和發生規律。為此,筆者特對樟巢螟幼蟲蟲巢在香樟樹上的空間分布格局進行調查,并對樟巢螟幼蟲蟲巢的抽樣技術進行研究,以期明確樟巢螟的生態學特點和發生規律,為樟巢螟的防治提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 調查地點及取樣方法

由于樟巢螟幼蟲具有結巢習性,因此,在每年年底統計幼蟲蟲巢數即可反映該蟲害當年的發生情況。試驗于2017年10月—11月進行,以上海奉賢區平莊西路道路兩側樟巢螟發生嚴重的香樟樹為調查對象,對樟巢螟幼蟲蟲巢的空間分布格局進行了全面調查。本次調查以單株香樟樹為1個統計單元,將每株植株分為東、西、南、北4個方位,每個方位分為上、下兩層,共劃分為8個子單位,統計每個子單位中的幼蟲蟲巢數。調查取樣以30株香樟樹為1個樣方,共調查5個樣方。調查地的香樟樹植株生長基本一致,平均高度為10 m。調查前1年(2016年)年底剪除所有樟巢螟幼蟲蟲巢,2017年均未進行藥劑防治和人工修剪。

1.2 聚集指標測定

采取以下聚集度指標分析樟巢螟幼蟲蟲巢的空間分布情況[4-10]:(1)Cassie(1962)的擴散系數C=S2/m(其中m代表平均蟲口密度,S2代表方差,下同);(2)Davidh & Moore(1954)的叢生指數I=(S2-m)/m;(3)Kuno(1968)的久野指數CA=(S2-m)/m2;(4)Waters(1959)的負二項分布值(K)K=m2/(S2-m);(5)Morisita(1959)的擴散指數Iδ=n(Σfmi2-N)/[N(N-1)](N為總蟲數,n為抽樣數,mi為i樣本的蟲口數);(6)平均擁擠度指標m*=m+m/K;(7)Lloyd(1967)的聚塊性指標m*/m;(8)Arbous(1951)&Blackith(1961)的聚集均數λ=mr/2K;r為自由度為2K時的值。(9)Iwao(1968,1971,1972)的m*-m回歸分析法m*=α+βm。

1.3 抽樣技術研究

應用Iwao理論抽樣數模型計算樟巢螟幼蟲蟲巢的最適抽樣數,并建立樟巢螟幼蟲蟲巢的序貫抽樣分析模式。

Iwao理論抽樣數模型:N=t2[(α+1)/m+β-1]/D2,式中,m為田間調查時的蟲口密度,N為所需抽樣數目,D為允許誤差,t為D的概率保證值,α和β是m*-m線性回歸方程式中的兩個參數,下同。

在實施序貫抽樣過程中,為避免抽樣調查時的過量抽樣,可預先給定抽樣的允許誤差和置信水平,計算出理論上的最大抽樣數量(Nmax)。其公式為:

1.4 數據處理

利用Excel 2010進行數據處理。r用比例內插法求得,用DPS 16.05數據處理系統進行單因素方差分析。

2 結果與分析

2.1 樟巢螟幼蟲蟲巢在單株香樟樹上的分布情況

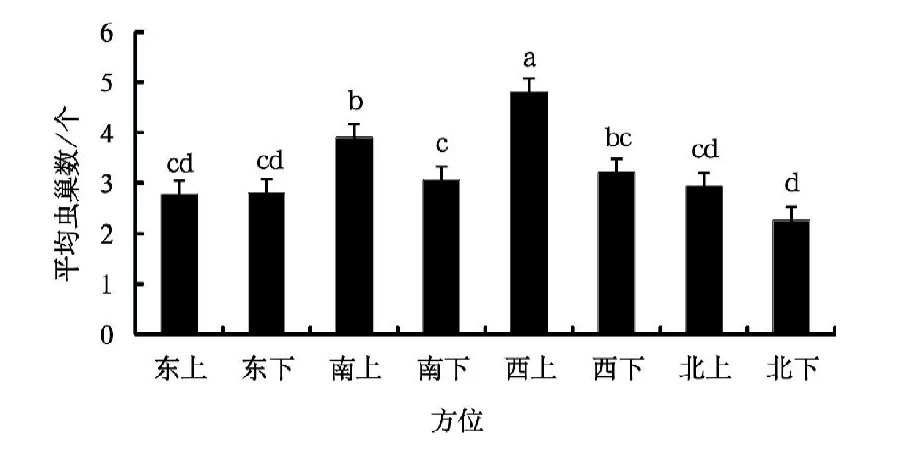

由圖1可知,樟巢螟幼蟲蟲巢在香樟樹不同方位的分布情況,從垂直分布情況看,西上方位的平均樟巢螟幼蟲蟲巢數最多,達4.8個,顯著多于其它方位(p<0.05),北下方位的平均蟲巢數量最少,為2.3個。除東面方位外,南、西、北3個方位的上部的樟巢螟幼蟲蟲巢數均多于下部,且在南上與南下、西上與西下方位間樟巢螟幼蟲蟲巢數存在顯著差異(p<0.05)。從水平分布情況看,西、南面的樟巢螟幼蟲的分布多于東、北面。

圖1 樟巢螟幼蟲蟲巢在單株香樟樹不同方位的分布情況

2.2 聚集度指標測定

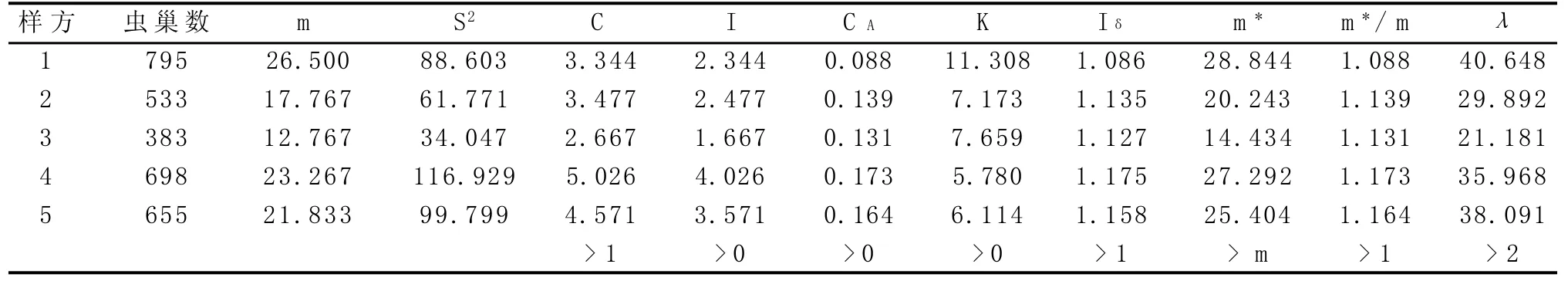

樟巢螟幼蟲蟲巢在香樟樹上空間分布的各聚集度指標見表1。由表1可知,5個樣方均表現出C〉1、I〉0、K〉0、CA〉0、m*〉m、m*/m〉1 和Iδ〉1,通過檢驗,均符合聚集分布,即可判定樟巢螟幼蟲蟲巢在5個樣方的空間分布型是一致的,均呈現出聚集分布的狀態。5個樣方的λ值均大于2,說明樟巢螟幼蟲蟲巢的聚集是由環境因素差異和樟巢螟幼蟲的聚集習性共同作用造成的。

2.3 理論抽樣數

表1 樟巢螟幼蟲蟲巢在香樟樹上空間分布的各聚集度指標

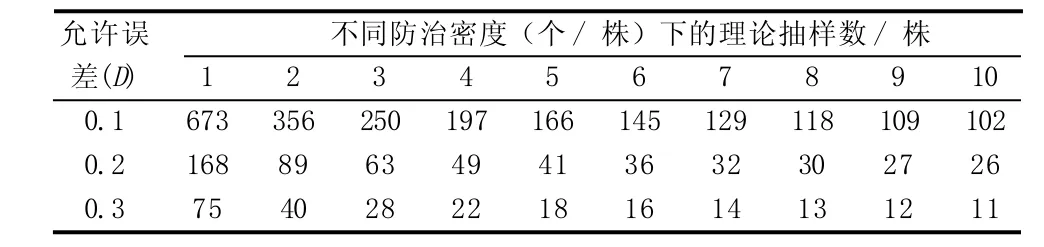

根據表1中m和m*值建立回歸方程,得出Iwao的m*-m線性回歸分析方程為m*=0.651+1.101m(R2=0.9806),即α=0.651、β=1.101,進一步得出樟巢螟幼蟲蟲巢的理論抽樣數計算公式為N=t2[1.651/m+0.101]/D2,其中,D在不同允許誤差下取不同數值(0.1、0.2、0.3),若以95%的置信概率保證其允許誤差(即t=1.96),最終得出樟巢螟幼蟲蟲巢的理論抽樣數見表2。

由表2可知,當防治密度為4個/株時,如果允許誤差為0.1和0.2,則至少要分別調查197株和49株才具有代表性。在允許誤差固定時,樟巢螟幼蟲蟲巢的理論抽樣數隨著平均防治密度的增大而下降,且下降幅度逐漸縮小;在相同的防治密度下,隨允許誤差的增大,所需調查的樟巢螟幼蟲蟲巢抽樣數也相應減少,如當防治密度為10個/株時,在允許誤差為0.3時,僅需調查11棵就具有代表性。

表2 樟巢螟幼蟲蟲巢的理論抽樣數

2.4 Iwao序貫抽樣分析模式

設定臨界防治密度m0=4個/株,取t=1.96(即置信概率為0.95),已知α=0.651、β=1.101,則上限下限T”=4n-5.5528Nmax=8.364×(1.96/D)2。當D在不同允許誤差下取不同數值(0.1、0.2、0.3)時,理論最大抽樣數分別為3213、803、357株。但當實際抽取的樣本單元數N=Nmax時,不論實際觀察統計的累計樟巢螟幼蟲蟲巢數量是多少,抽樣都要終止,并得出相應的結論。

在實際調查過程中,若設定的臨界防治密度m0=4個/株,則樟巢螟幼蟲蟲巢的序貫抽樣分析模式見圖2。以此標準對照本次調查的5個樣方,調查的30株香樟的累計樟巢螟幼蟲蟲巢數均大于150個,高于上限,表明這5個樣方均需防治樟巢螟。

圖2 樟巢螟幼蟲蟲巢的序貫抽樣分析模式

3 結果與討論

樟巢螟是我國園林綠化樹種香樟樹上的主要害蟲,主要以幼蟲取食葉片為害,嚴重發生時可將香樟樹枝葉全部吃光,且樹上掛滿鳥巢狀幼蟲蟲巢,嚴重影響綠化效果和城市景觀。目前,許多害蟲的分布格局都得到了相應的研究[15-19],因此本試驗也對樟巢螟幼蟲蟲巢的空間分布情況進行了研究,結果表明,樟巢螟幼蟲蟲巢在香樟樹上為聚集分布,其聚集原因是環境因素差異和樟巢螟幼蟲聚集習性的共同作用,這與調查地香樟樹為行道樹,且樟巢螟喜好產卵于附近香樟樹葉片、飛翔擴散能力不強等特性相吻合。同時,根據Iwao理論抽樣數公式計算出的不同防治密度,以及理論抽樣數和序貫抽樣分析模式等,可為香樟樹作為行道樹種植時進行樟巢螟防治提供理論依據。此外,本文選用的防治密度m0=4個/株,是參照上海市工程建設規范《綠化植物保護技術規程》執行的[20],該序貫抽樣分析模式僅對上海地區香樟樹上樟巢螟的防治具有指導意義,其他防治標準下的序貫抽樣分析模式可將防治標準代入序貫抽樣公式求得。