下凹式綠地雨水調蓄技術在城市立交排水中的應用

杜建康

(合肥市規劃設計研究院,安徽 合肥 230041)

在工程項目中,難免因設計、施工、管理等因素造成工程事故,導致工程質量不合格,既造成了經濟損失,又會導致不利的社會影響。合理地選擇改造方案是降低經濟損失、減少社會影響的關鍵。

隨著城市規模的不斷擴大,下穿式立交在交通干道上的應用越來越多。立交排水系統作為立交橋的一個重要組成部分,其能否妥善解決立交的排水問題,是確保交通正常運行的關鍵。若下穿式立交排水工程出現工程事故,將對整個立交造成嚴重的影響,嚴重威脅下穿式立交在雨天的正常通行。

1 工程概況

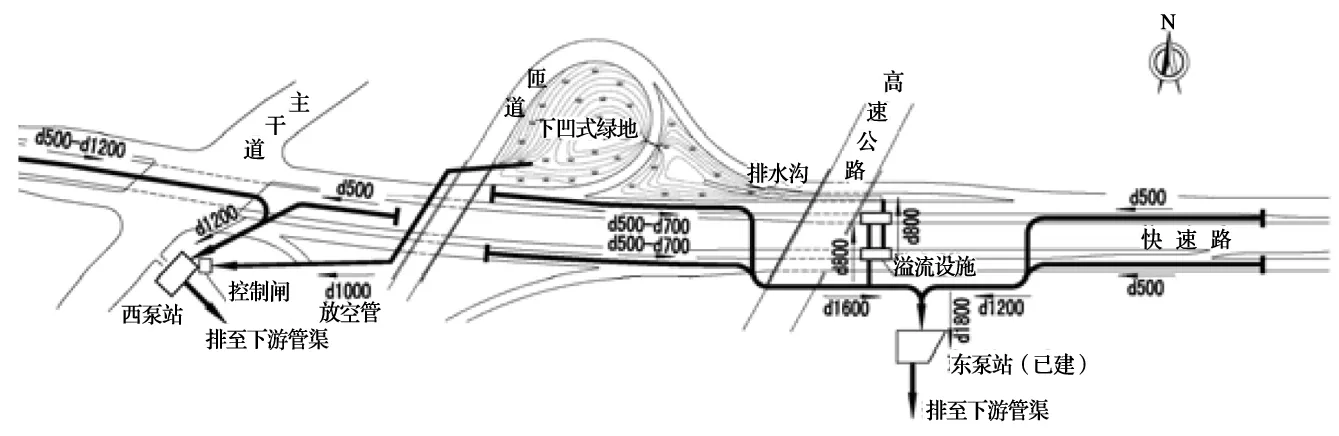

本工程為中部某城市一快速路下穿式立交排水工程,快速路下穿主干道和高速公路及高速公路匝道,快速路平縱示意圖分別見圖1、2。快速路下穿主干道及高速公路段道路高程較低,雨水無法自排,須設置泵站提升排除。

圖1 工程平面示意圖

圖2 快速路縱斷面示意圖

排水設計重現期為P=5a,原排水方案為設置兩座提升泵站:快速路(匝道以西段)由西泵站排除,匯水面積約2.7ha,綜合徑流系數為0.9,設計流量約1.0m3/s;快速路(匝道以東段)由東泵站排除,匯水面積約14ha,綜合徑流系數為0.7,設計流量約2.94m3/s。原排水系統圖及各泵站匯水面積見圖3。

圖3 下穿式立交原排水設計系統圖

在下穿式立交施工圖設計之前,東泵站及進水管道提前建成,泵站總規模為3.2m3/s,進水管道管徑d1800,坡度0.002,泵站及進水管道總建造費用約800萬元。設計圖紙中所標注的高程均為吳淞高程系,但由于施工時錯按85國家高程系施工,導致整個泵站及進水管道高程較設計高程抬高了約1.9m,建成后的進水管道管底高程為14.90m,而服務范圍內的道路最低點為16.15m,經推算,在進水管道充滿度僅為0.50時,最低點路面即將積水,此時過水能力為2.39m3/s,使得匝道東側局部低點處存在很大的積澇隱患,嚴重威脅道路運行安全。

2 工程事故分析和改造方案的確定

2.1 工程事故分析

原設計排水標準為重現期P=5a,即管道在重力滿流時可排除5年一遇的設計雨水。在地面開始積水時,排水管道中形成壓力流,管道實際水力坡度變大,排水能力增強,即原設計排水系統能夠保證在遭遇超過重現期P=5a一定范圍內的降雨時地面不積水。經計算,工程事故造成東泵站排水系統僅能保證遭遇重現期P=2a的降雨時地面不積水,使得東泵站的實際排水能力遠低于原設計排水標準。

2.2 改造方案的確定

由于此處存在較大的積澇風險,須采取措施以解決問題。經過綜合考慮,提出如下三個改造方案:①對已建成的東泵站和進水管道進行改建,使其滿足設計要求;②將該排水系統高速公路以西段的雨水部分分流至西泵站排水系統中,減少東泵站進水量,同時增大西泵站的設計規模;③結合綠地設計,將高速公路匝道內側的綠地建造成下凹式綠地,超過東泵站排水能力的雨水溢流排入下凹式綠地貯存調蓄,在西泵站完成自身服務范圍內的排水任務后將調蓄的雨水經管道引至西泵站提升排除。

在以上三個方案中:方案①:主要工程內容包括將已建成的泵站主體結構和d1800進水管道降至原設計高程,改造費用約530萬元;方案②:主要工程內容包括新建將高速公路西側雨水分流至西泵站的雨水管道,同時增大西泵站的設計規模,共增加投資費用約370萬元;方案③:主要工程內容建造下凹式綠地、新建配套的雨水管道和控制閘,共增加投資費用約210萬元。

從上可知,方案①不僅投資費用最大,而且社會影響惡劣;方案③投資費用最小,對新建工程的影響最小,且利于匝道內綠地的生態景觀建設。因此,選擇方案③作為實施方案。

3 工程設計

3.1 設計計算

3.1.1 設計流量

下凹式綠地的雨水不進入東泵站,東泵站排水系統的匯水面積減少至10.0ha,綜合徑流系數為0.85,按重現期P=5a計算出設計流量為2.55m3/s,此流量超過了東泵站的排水能力,須采取分流措施,將一部分雨水分流至下凹式綠地內。為進一步提高下立交的排水安全性,按重現期P=20a地面不積水的標準進行設計,此標準下的設計流量為3.31m3/s。

為有效利用東泵站的排水能力,其排水規模取2.39m3/s。

則分流管道的設計流量為:3.31-2.39=0.92m3/s。

3.1.2 調蓄容積

下凹式綠地所需的調蓄容積按下式[1]計算:

式中,V—調蓄池有效容積,m3;α—脫過系數,取值為東泵站排水規模和排水系統的設計流量之比;Q—調蓄池上游設計流量,m3/min,取值為東泵站排水系統的設計流量;b、n—暴雨強度公式參數;t—降雨歷時,min。

將α=0.72,Q=198.6,b=14,n=0.84,t=14代入計算,得V=613.7m3

3.2 平面布置

在保證道路排水安全的前提下,盡量利用東泵站的排水能力且避免初期雨水對下凹式綠地的污染,通過設置溢流設施,將超量雨水排入下凹式綠地。溢流設施設置在道路中的兩個綠化分隔帶內。超量雨水經溢流堰溢流后,經管道排至下凹式綠地。西泵站雨天仍負責其自身服務范圍的排水任務,雨后,下凹式綠地內的積水經放空管道流至西泵站內,經泵站提升后排至下游雨水系統,放空管道采用d1000鋼筋混凝土管,坡度為0.002,過水能力1.07m3/s,放空管道末端設置控制閘。平面布置圖見圖4。

圖4 平面布置示意圖

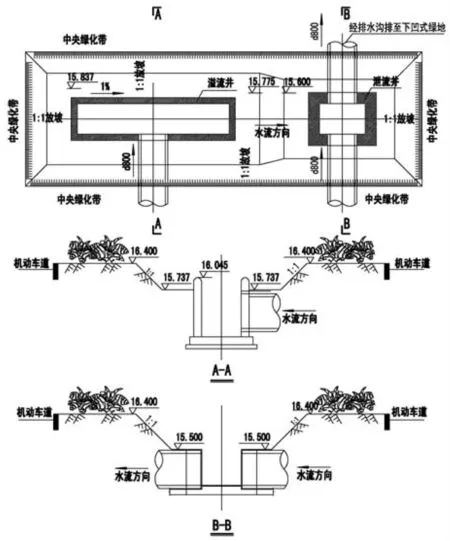

3.3 溢流設施設計

溢流設施設置在綠化帶內,由進水管、溢流井、泄流井、出水管道組成,共設置兩組溢流設施,北側的溢流設施平面圖和剖面圖詳見圖5。進水管道和出水管道均采取d800鋼筋混凝土管,坡度為0.005。溢流井的堰頂標高為16.05m,堰長12m,路面開始積水時,堰上水頭為0.1m,此時溢流能力為0.69m3/s。溢流堰共兩座,溢流排水能力為1.38m3/s。

圖5 溢流設施示意圖

3.4 下凹式綠地設計

下凹式綠地總面積約2ha,被匝道分成東西兩處。為保證下穿段的排澇安全,調蓄的空間留有一定的富余量。本工程中將調蓄和景觀功能有機結合,建成后的綠地底高13.50m,四周匝道高約24~25m,在保證地面積水的情況下的,最高水位為15.9m,總調蓄容積約6000m3,足以滿足調蓄要求。設計放空管道起端管底標高13.60m,設計放空流量為1.07m3/s,設計放空時間約2.5h。東西兩處綠地通過d1000管道連通,管底高13.60m。

下凹式綠地16.0m以上的部分搭配種植易生長蔓延的草花類灌木,16.0m以下的部分種植耐水性植物(池杉、垂柳等),綠地內均鋪滿草皮(狗牙草),各管道的進出水口周圍均以太湖石遮擋、造景[2],以增強景觀效果。

4 結論

東泵站的改造工程與整個快速路下穿工程一并實施,其中西泵站設計規模為1.2m3/s。目前,該快速路已建成7年多,經歷過多次特大暴雨的考驗,下穿段均未出現積澇問題,下凹式綠地內出現的最大水深約1.2m。

針對立交排水泵站的工程事故,本工程結合周邊情況,巧妙地通過建造下凹式綠地進行調蓄,在耗費較少改造費用情況下,妥善處理了工程事故,解決了下穿段的排水問題,降低了工程事故造成的不利影響。本文將此工程事故改造的思路、過程進行了總結,以期為類似工程事故的處理以及下穿式立交排水系統的設計提供參考。

圖6 建成后的下凹式綠地(暴雨后)