論布勒東的《娜嘉》:自動寫作、時間性與圖像

鄭煒翔

引言

法國作家安德烈·布勒東(André Breton, 1896-1966)曾領導了二十世紀影響最為廣泛的文學和藝術運動之一——超現實主義。布勒東一生著述頗豐,其作品包括詩歌、文藝批評、政論以及一些非嚴格意義上的敘事文。最初發表于1928年,并于1962年修訂再版的《娜嘉》(Nadja)即為他最重要的敘事作品之一。這是布勒東繼《超現實主義宣言》(Le Manifeste du surréalisme,下文簡稱《宣言》)之后的第一部重要著作,是他在對超現實主義的主張進行理論化闡釋之后的首次重要創作。這部作品因此也構成了早期超現實主義文學的代表。

早在1924年的《宣言》中,布勒東就表現出了他對“真正的生活”(lavraievie)而非“現實的生活”(la vieréelle)的興趣①在《超現實主義宣言》的中譯本中([法]安德烈·布勒東:《超現實主義宣言》,袁俊生譯,重慶:重慶大學出版社,2010 年,第 9 頁),la vie réelle(現實的生活)被誤譯作“真正的生活”(la vraie vie)。該譯法恰恰是與原詞詞義相對立的一個概念。對于布勒東來說,現實的生活并非是真正的生活。在他看來,蘭波所提出的la vraie vie是缺失的,而一系列超現實主義實踐的目的,正在于找到這種真正的生活。相關討論參見 Marguerite Bonnet, ? Notes et variantes ?, in André Breton, ?uvres complètes, t. I, édition établie par Marguerite Bonnet, Paris : Gallimard, 2008, p. 1344.。在他看來,文學的存在并不是自足的,它的意義首先是一種實踐性的、存在論上的意義,甚至是詩歌也應該成為實踐的對象②“但愿人們肯努力去實踐(pratiquer)詩歌。”(? Qu’on se donne seulement la peine de pratiquer la poésie. ? André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., p. 322.)這句話的中譯文(“大家還是要盡其所能去閱讀詩歌”)脫離了原意,參見:[法]安德烈·布勒東:《超現實主義宣言》,袁俊生譯,重慶:重慶大學出版社,2010,第24頁。。因此,布勒東從一開始便與文學保持著距離。對他來說,比起文學本身,生活與實踐具有絕對的優先性,文學只應是一種揭示和改變生活的工具。這種對生活的關注貫穿了布勒東的一生,并且也體現在了《娜嘉》這部“反文學”作品中③[法]安德烈·布勒東:《娜嘉》,董強譯,上海:上海人民出版社,2009,第26頁。以下將隨文標出頁碼,不再另行作注。。布勒東寫道:“我堅持要求講出人物的真實名字,我堅持只對那些像大門一樣敞開的書感興趣,在那些書中,我們無需尋找什么進入書中世界的鑰匙。”(布勒東,2009:36)另外,他還說道:“對我來說,我將繼續居住在我的玻璃屋內……”(布勒東,2009:36)這樣一種想讓作品敞開并讓它成為玻璃屋的意圖,體現的便是布勒東揭示生活和凸顯生活的愿望。

那么,《娜嘉》何以見得是一本“像大門一樣敞開的”書?它如何成為透明的并揭示了作家的生活?筆者將從自動寫作、時間性和圖像這三個方面對該問題進行探討。

一、自動寫作

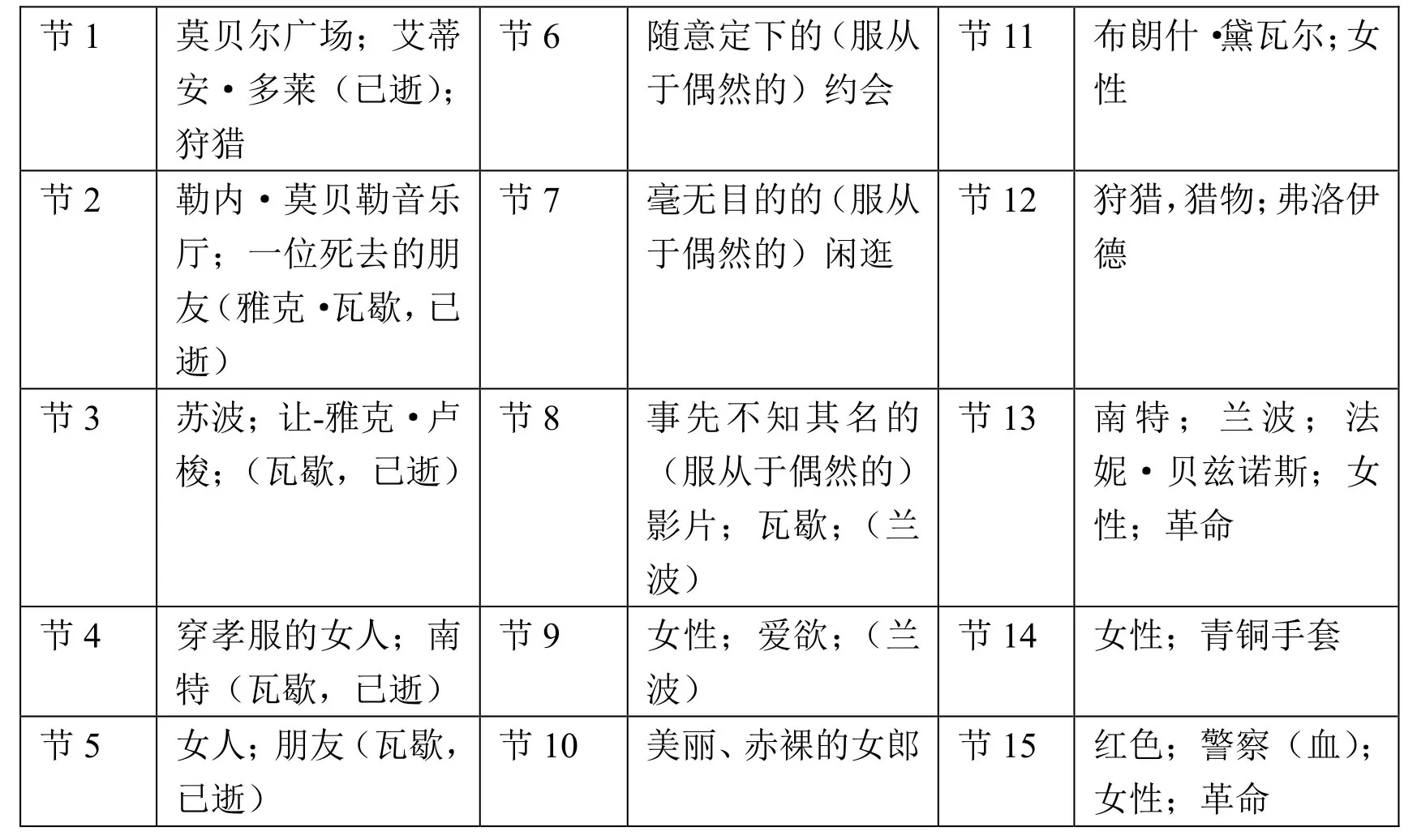

《娜嘉》一書由三個部分構成:對文學、對作家生活中各種“令意識踉蹌的事件”(faitsglissades)的思考;與娜嘉的相遇;與另一位被稱作“你”的女子的相遇。在第一部分中,布勒東將真實事件的記錄與各種評論和反思摻雜在一起,極易給人留下一種凌亂不堪、毫無邏輯的印象,以致有研究者將該部分看作是純粹的“廢話”④鄭克魯:《現代法國小說史》,上海:上海外語教育出版社,1998,第478頁。。若撇開作品開頭純粹論述性的內容不談,那么,第一部分的敘述性內容可分為十五個“令意識踉蹌的事件”①在此,筆者按照弗朗索瓦絲·卡蘭(Fran?oise Calin)的研究方法,將《娜嘉》第一部分依序排列成了十五個“令意識踉蹌的事件”,參見 Fran?oise Calin, ? Une relecture des ‘faits-glissades’ dans Nadja ?,Neophilologus, Vol. 74, No. 1 (Jan., 1990), pp. 44-57.,其中提到了下面這些人、物、地點及概念:

節1 莫貝爾廣場;艾蒂安·多萊(已逝);狩獵節6 隨意定下的(服從于偶然的)約會節11 布朗什·黛瓦爾;女性節2 勒內·莫貝勒音樂廳;一位死去的朋友(雅克·瓦歇,已逝)節7 毫無目的的(服從于偶然的)閑逛節12 狩獵,獵物;弗洛伊德節3 蘇波;讓-雅克·盧梭;(瓦歇,已逝)節8 事先不知其名的(服從于偶然的)影片;瓦歇;(蘭波)節13 南特;蘭波;法妮·貝茲諾斯;女性;革命節4 穿孝服的女人;南特(瓦歇,已逝)節9 女性;愛欲;(蘭波)節14 女性;青銅手套節5 女人;朋友(瓦歇,已逝)節10 美麗、赤裸的女郎 節15 紅色;警察(血);女性;革命

不難看到,在作品第一部分的這些關鍵詞之間存在著重復和發展。首先,最為明顯的是概念的重復:從第1節到第5節,“死亡”這一觀念始終徘徊不去;從第2節到第5節,以及在后面的第8節,布勒東已逝的好友雅克·瓦歇(Jacques Vaché)則不斷地以或明晰或隱晦的方式顯現②在第二節中,雅克·瓦歇以一種十分晦澀的方式藏匿于文本之后。1917年1月24日,阿波利奈爾的《蒂蕾西亞的乳房》(Mamelles de Tirésias)在勒內·莫貝勒音樂廳首演,扮演劇中主角的人正是雅克·瓦歇。相關討論參見 Fran?oise Calin, ? Une relecture des ‘faits-glissades’ dans Nadja ?, Neophilologus, Vol. 74,No. 1 (Jan., 1990), p. 47.;此外,狩獵(第1節和第12節)、偶然(第6至8節)、女性(第4至5節,第9至11節,第13至15節)和蘭波(第8至9節以及第13節)這幾個詞也被一再重復。其次,與重復相伴而來的還有概念的發展:在第一部分的頭幾節中,雅克·瓦歇是作為一個隱蔽的線索而與死亡相伴出現的,但在第8節中,布勒東完整地說出了瓦歇的名字,自此,瓦歇就從下文中消失了,這位已經死去多時但卻仍在影響著作家的舊友,終于像幽靈一般被驅散了③Fran?oise Calin, ? Une relecture des ‘faits-glissades’ dans Nadja ?, Neophilologus, Vol. 74, No. 1 (Jan.,1990), p. 51.;詩人蘭波(Arthur Rimbaud)也同樣如此,其名雖然直到第13節才被說出,但當布勒東在第8節中提到“最愚蠢的法國電影”(布勒東,2009:55)時,他其實已經隱隱若現,因為蘭波對“愚蠢的畫作”也有著一種偏愛①Marguerite Bonnet, ? Notes et variantes ?, in André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., p. 1533.;另外,“女性”這一概念同樣十分有趣,它先是與死亡相伴而來(第4節中穿喪服的女人),隨后與愛欲和美產生關聯,最后竟與革命聯系到了一起,而對于布勒東來說,革命正是希望的源泉。

布勒東在解釋他的敘述方式時說道:“我的講述毫無預先設定的順序,而且完全聽從時間的任性,它讓何事涌現,我就講述何事。”(布勒東,2009:40)這種敘述手法在很大程度上排除了(如果不是完全排除的話)意識的預先介入,它是對思想過程的忠實摹寫。這便是布勒東與菲利普·蘇波(Philippe Soupault)在 1920 年的《磁場》(Les Champs magnétiques)中所使用的自動寫作法②[法]安德烈·布勒東:《超現實主義宣言》,袁俊生譯,重慶:重慶大學出版社,2010,第28-30頁。以下將隨文標出頁碼,不再另行作注。。自動寫作者好比一臺“錄音裝置”(布勒東,2010:34),對于從筆尖流出的話語,他不施以任何有意識的干涉,他記錄的完全是“思想的真正運作”(布勒東,2010:32)。由于自動寫作的這個特點,它常常被籠統地視作偶然和非理性的表現。

然而,這種敘述方式的偶然卻自有其內在的邏輯。通過上文對《娜嘉》第一部分中的關鍵詞的分析,不難看到,正是有賴于這些觀念(包括人、物、地點和抽象概念)的重復和發展(各個觀念之間由此而建立起多重關聯),布勒東才引出了女主人公娜嘉的出場,從而開始了《娜嘉》一書主體部分的寫作。對于作家來說,娜嘉構成了一個不斷吸引著他的點。盡管他對筆下的話語不加干涉,似乎一直在進行各種離題發揮(digressions)并推遲娜嘉的登場,可他最后還是無可避免地要遇上縈繞在自己頭腦中的“娜嘉”這一觀念。作家選擇了一個任意的敘事出發點(艾蒂安·多萊的雕像),遇上了各種“幽靈”(瓦歇、盧梭和蘭波)和女性,從死亡一直走向了希望。正如娜嘉對布勒東所解釋的,在俄語中,“娜嘉”是“希望”(俄語:Haдeждa,法語:espérance)一詞的詞首(布勒東,2009:82)。娜嘉的登場于是便象征著希望的開始。

布勒東的這種不斷離題卻又不斷趨近主題的敘述,十分類似于在精神分析中得到了廣泛運用的自由聯想(la libre association)。并且,從其起源來看,自動寫作法正是來自于西格蒙德?弗洛伊德(Sigmund Freud)在其著作中提到的自由聯想和非受控獨白③Marguerite Bonnet, ? Notice ?, in André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., pp. 1123-1125.。從莫貝爾廣場到莫貝勒音樂廳,存在著一種發音上的聯想,而在其他的概念之間,則更多地有一種意義上的聯想。在《娜嘉》的第一部分中,各個地點、人物和主題彼此串聯,交叉,可它們很大程度上只是作家頭腦中最強烈的一些固著觀念(idées fixes)而已。書中一連串的離題發揮就像一些“虛假的借口”,根本無法掩飾作家最深層的固著觀念——娜嘉。在寫作本書時,布勒東仿佛既是一位神經官能癥患者也是一位精神分析師,他不加任何干涉地放任自己的思緒,最終得以觸及自身癥狀的起源。自動寫作看似毫無邏輯可言,但若仔細推敲,讀者仍可為處于聯想鏈條中的各個觀念找到它的“前因”及“后果”。在敘述之凌亂和缺乏邏輯之下,掩藏著一種偶然中的必然:思想并不會無因而至。這可被看作是弗洛伊德的心理決定論在文學創作中的一種表達①關于弗洛伊德的心理決定論,參見:[奧]西格蒙德·弗洛伊德:《精神分析引論》,高覺敷譯,北京:商務印書館,2014,第78頁。。布勒東曾自問:“既然我想寫《娜嘉》,難道還有別的方式嗎?”(布勒東,2009:42)既然一切都已被決定,那么,無論布勒東再怎么離題和推遲娜嘉的出場,他最終仍無可避免地要談到她。于是,這樣的一種寫作方式,便成為了唯一能讓《娜嘉》被寫就的方式。

布勒東將敘述轉變成了對自我精神世界的發掘。他記錄下思維的進路,邀請讀者去扮演精神分析師的角色,回溯至其思想的起源。透過作品的這種透明,讀者接近了造就作品的生活本身。這是布勒東給讀者的第一把理解作品的鑰匙。

二、時間性

借助自動寫作,布勒東將自己的思想化為了一座玻璃屋。不過,文本的透明化遠未就此結束。通過對各種動詞時態進行特殊的組合,布勒東其實仍在繼續著這一透明化的過程。

《娜嘉》一書的許多動詞時態配合是不符合常規的②由于漢語無法體現法語中各種過去時態的細微區別,凡是與時態相關的討論均需要參照作品原文進行。筆者使用的是法國伽里瑪(Gallimard)出版社的七星文庫版(Bibliothèque de la Pléiade)布勒東《全集》(?uvres complètes),參見 André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., pp. 643-753.。比如,第一部分的第十三節雖僅由一個自然段構成,但布勒東卻在其中使用了五種不同的時態,其中用于表達過去事件的時態就有簡單過去時、未完成過去時、愈過去時和復合過去時四種之多③André Breton, ?uvres complètes, t. I, éop. cit., pp. 676-679. 以下將隨文標出頁碼,不再另行作注。;此外,在第二部分的敘事中,讀者也不時會遇到各種過去時態與現在時彼此混合或突然轉換的情況,該部分的開頭就是一個典型的例子(Breton:683)。但若我們回顧一下本維尼斯特(émile Benviniste)在復合過去時(完成時)和簡單過去時之間所作的區分,我們便可試著理解這部作品復雜的時間性。在本維尼斯特看來,簡單過去時在敘事框架內的運用,使得一系列事件能夠“自我講述”(se racontent eux-mêmes),敘述者仿佛隱沒在話語背后,不再介入故事之中④émile Benviniste, Problèmes de linguistique générale I, Paris : Gallimard, 1966, pp. 239-241.。如此一來,敘述者便與所敘故事拉開了距離。

《娜嘉》第一部分的主要時態為現在時。例如,當布勒東提到保羅·艾呂雅(Paul éluard,第 2 節)、本雅明·佩萊(Benjamin Péret,第 4 節)、羅貝爾·代斯諾斯(Robert Desnos,第6節)和法妮·貝茲諾斯(Fanny Beznos,第13節)時,他使用了現在時和未完成過去時(用于描述背景、強調動作連續性)。但是,當他談到菲利普·蘇波(第3節)、蘭波(第13節)、一位背誦蘭波詩歌的陌生女子(第13節)以及戴藍色手套的女人(第14節)時,他在使用現在時的同時還使用了簡單過去時。在這里,簡單過去時的使用是比較讓人費解的。其原因在于,若從這些事件發生的自然時序來看,用簡單過去時敘述的事件并不先于用現在時敘述的事件①關于布勒東在1915年(書中的真實事件可以回溯到的最早年份)至1928年(作品出版)期間的經歷,參見 Marguerite Bonnet, ? Chronologie ?, in André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., pp. XXXIIILV.。然而,在法語的幾種過去時態中,簡單過去時卻是最適合被用在故事框架內的時態,它突出的正是敘述者與故事本身保持的距離,尤其是一種時間上的距離。可布勒東為何用現在時來描述距現在(就敘述行為發生的時刻而言)最為遙遠的事件?他為何不使用簡單過去時?這是否是其疏忽所致?并非如此。1927年,在布勒東創作《娜嘉》之時,他已經與蘇波斷絕了關系②Marguerite Bonnet, ? Chronologie ?, in André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., p. LIII.,同時,他與莉茲·梅耶(Lise Meyer,戴藍色手套的女人)的關系也相對緊張(同上);而另一方面,他與艾呂雅、佩萊、代斯諾斯和貝茲諾斯卻始終保持著關系。從某種意義上可以說,布勒東筆下的簡單過去時仿佛是一個脫身的工具,有賴于它,他才得以擺脫舊日的朋友(比如蘇波)和幽靈(比如蘭波)。

在《娜嘉》的第二部分中,布勒東一反前文的“零碎”,采用了一種類似于日記體的線性敘述。相比第一部分來說,這部分的時態布局更為精妙。1926年10月4日,布勒東遇上了娜嘉。對這段往事的敘述以未完成過去時開篇,可短短幾句之后,話語卻突然轉向了現在時,似乎故事一下子從過去重新進入了當下(Breton:683)。借助這一時態的變換,敘述者縱身跳入了過去之中,以便重新經歷過去。在10月4日至10月12日的敘述中,現在時一直處于中心地位。然而,在臨近12日的記敘末尾的地方,作為敘述者的布勒東已經與自己正在敘述的故事拉開了距離,因他在這里所使用的完成時態“s’est vue”(Breton:714)并不表示一個先于其他動作完成的動作,而該時態的存在意義卻恰恰在于表示動作的先行性(或完成性)。布勒東本可像在上文中一樣繼續使用現在時,他在這里引入的完成時,因此可被看作是敘述者與所敘故事的距離標志。從敘述話語的角度來看,由于這一動作不再用現在時加以敘述,因此它不再像是正在發生的,而是被推回了過去,恢復了其本來面貌,作為已經發生的事件而得到呈現。自此,作者終止了回憶的當下化(actualisation)。緊接著,在10月13日這天,布勒東決定不再與娜嘉相見,他開始用“從第一天到最后一天”這樣的回顧性敘述方式,對這段經歷進行某種總結(布勒東,2009:121)。下文不遠處,簡單過去時出現在了敘述話語中(Breton:718),同時,諸如“我又見了娜嘉許多次”(布勒東,2009:121)這樣的概括敘述(récit itératif)則使得敘述節奏開始加快,讓所敘事件趨向于背景化。這一系列敘述上的細微改變,使作家與敘事之間的距離顯露了出來。布勒東來到了記憶中的這個關鍵點,他對往昔的回顧已近終點,于是,他開始游向時間的表面,以便回到當下,回到1927年,即他正在寫作《娜嘉》,正在進行敘述的時刻。終于,在第二部分的結尾,故事時間與敘述時刻重合了,布勒東從過去回到了當下。到此,他與娜嘉的關系已告一段落,他邁向了這段故事的敘述終點。

《娜嘉》的第二部分完成于1927年8月末;11月的時候,布勒東遇到了在第三部分中被稱作“你”的女子;次月,他便開始了最后這部分的寫作③Marguerite Bonnet, ? Chronologie ?, in André Breton, ?uvres complètes, t. I, op. cit., pp. LIII-LIV.。該部分的動詞時態配合并無什么特殊之處,只除了布勒東在作品最后對“美”(la beauté)作出的定義:“美將是痙攣的,否則就沒有美。”(布勒東,2009:170)布勒東在這里使用的簡單將來時(“將是”,原文:sera),與作品整個第三部分的氛圍十分契合。將來時的運用,將布勒東對美的追尋引向了未來。對他來說,與這位被稱作“你”的女子的相遇,預示著新的開始,預示著希望。

從上面的分析中可以看到,在布勒東的筆下,時態的轉換并不是任意的。當他對往事進行敘述時,他在各種時態(主要為現在時、完成時或簡單過去時)之間進行了巧妙的選擇:一方面,他對回憶進行當下化,在時間的過去維度中建立起一個虛構的現在;而另一方面,他也與那些他不愿再重新經歷的時刻拉開距離,用簡單過去時將其封存在了過去。可以說,在布勒東追述往昔的同時,他使時間透明化并重構了時間①英文中的“re-member”(憶及)一詞頗為有趣,我們可將其釋意為:將時間的各個組分(members)重新(re-)進行組合。這樣看來,回憶既是重構(re-construction)的過程,也是重構的結果。。布勒東以這種未言明的方式將自己與各種人和事的關系揭示給讀者,由此給了讀者第二把理解作品的鑰匙。《娜嘉》的透明化過程更進了一步。

三、圖像

寫作的透明化還體現在《娜嘉》中的各種攝影插圖里。這些插圖共計48幅,大約占去了全書三分之一的篇幅。在1962年為作品附上的《前言》中,布勒東解釋了這些插圖的作用:“大量攝影插圖的目的是要去除一切描寫——描寫在《超現實主義宣言》中被視為無用之物……”(布勒東,2009:26)值得一提的是,布勒東對描寫的這種拒斥是與他對傳統小說的批評密不可分的。在《宣言》中,布勒東對小說發起了批判。在他看來,無論是小說中那些如畫冊圖片一般堆疊在一起的乏味描寫,還是小說在對人物心理進行描寫時的過度簡化,都是對想象力的束縛,都是應該被摒棄的東西(布勒東,2010:12-15)。布勒東對描寫之正當性的質疑,因此而伴隨著他對小說的抵制。那么,用攝影插圖取代文字描寫,這種所謂的“反文學”原則(布勒東,2009:26)的運用,到底產生了什么樣的效果?

在其早期現象學著作《邏輯研究》中,埃德蒙德·胡塞爾(Edmund Husserl)對符號(Zeichen)和圖像(Bild)作出了區分。他首先說道:“符號在內容上大都與被標示之物無關……相反,圖像則通過相似性而與實事相聯系……”②[德]埃德蒙德·胡塞爾:《邏輯研究》第2卷第2部分,北京:商務印書館,2015,第931頁。另外,他還指出:“但純粹符號的行為是‘空乏的’意向,它們缺少充盈因素……”③同上,第973頁。這一區分有著十分重要的意義。由于符號(文字)是任意的、有待充盈的,它對現實的指涉不可避免地要隨符號使用者或符號闡釋者的不同而變化。當一個人說出“桌子”一詞時,受話者A也許會想到圓桌,而受話者B則可能會想到方桌。當文學作品的讀者運用自己的想象力,以便將各種人物、場景和情節視覺化(將空乏的符號充盈)時,這一視覺化的結果總是會有各種差異。從某種意義上說,讀者的主觀性損害了作品的客觀性。但是,通過用圖像代替描寫,布勒東在某種程度上懸置了讀者的想象力。對他來說,想象力應該被用于改造生活和發現生活,而非被用于歪曲生活。作為一位不斷在尋找真正的生活,并始終珍視日常生活之奇妙(le merveilleux)的作家,布勒東并不愿意歪曲自己的經歷,而是努力將切身體驗過的生活世界還原在讀者的眼前。因他反對小說,他并不愿進行虛構。因他排斥描寫,他于是便用一張張黑白照片替代了本可能會變得極其繁瑣的描寫,換來了作品的簡潔。有賴于這些取自現實生活的圖像,他使得讀者能夠盡可能地接近他所生活的二十年代的巴黎,借此窺見作品的產生環境。

《娜嘉》中的圖像再現了作家所生活的真實世界。但另一方面,它們也是對作品文字本身的補充和發展。在此僅舉一例。該書中,女主人公娜嘉唯一的一張照片就是她那雙被重復四次以后拼貼在一起的眼睛。布勒東將這雙眼睛稱作“蕨菜般的眼睛”(布勒東,2009:123)。這一比喻表面上看去十分難以理解,但是,通過對這雙眼睛的重復,布勒東似乎在告訴我們,對他來說,娜嘉身上最為重要的東西,便是她的雙眼。若將這張照片與蕨菜進行對比,我們會發現:幾雙重復的眼睛一旦拼貼在一起,那么,最終得到的拼貼圖確實與蕨菜的葉子相類似,而另一方面,蕨菜也構成了不可計數的一雙雙“眼睛”。無論是娜嘉雙眼的拼貼,還是蕨菜這種植物,它們均是一種對稱結構的重復。蕨菜即是眼睛,娜嘉的本質即是目光。她“被轉化成了缺乏身體的純粹目光。正因如此,她與攝影者的鏡頭重合到了一起。”①Chairperson Aurelia Roman & Pierre Taminaux, “Stepping aside/transparency: Photography in Breton’s Nadja”, The European Legacy: Toward New Paradigms, Vol. 2, No. 1 (Mar., 1997), p. 168.在布勒東拍下這雙眼睛的時候,他實際上將自己移置到了娜嘉的身后,并把娜嘉化作了絕對意義上的“眼”。透過娜嘉這只極富洞察力的、體現著超現實主義之“極限”(布勒東,2009:89)的絕對之眼,布勒東得以更深入地認識自己和世界,繼續自己對真正的生活的探尋。

可以說,《娜嘉》中的圖像和與之相應的文字始終處在一種互相闡釋、彼此映照的關系中。若沒有娜嘉雙眼的照片,我們將無法理解“蕨菜般的眼睛”這一比喻,相反地,若這一比喻未能以文字的形式表現出來,我們也無法理解這張照片所蘊含的深意。杰拉德·普林斯(Gerald Prince)十分恰當地指出:“插圖起到了對書中文字進行評注的作用……這些文字符號本身也在指涉并評論著插圖。”②Gerald Prince, ? La Fonction métanarrative dans Nadja ?, The French Review, Vol. 49, No. 3 (Feb., 1976),p. 343.通過用插圖代替描寫,布勒東在他的作品中引入了新的維度。各類圖像仿佛一扇扇敞開的窗,透過它們,讀者看到了作家所生活的世界。它們在文學與現實生活之間搭建起了橋梁,由此構成了讀者理解作品的第三把鑰匙。

結語

《娜嘉》中的“玻璃屋”的隱喻,最早可以追溯到《磁場》中的“單向透鏡”(? La glacesans tain ?)一文。布勒東和蘇波為這篇文章所選的標題,某種程度上恰好體現了他們一直以來的愿望:借自動寫作法所創造的“文本透鏡”,將自己最深層的意識活動揭露給讀者。

這種對透明式寫作的訴求一直延續到了“玻璃屋”的隱喻之中。這一次,為了讓文本透明化,布勒東除了使用自動寫作法,還在時間性和攝影插圖的層面上做起了游戲。在《娜嘉》這座玻璃屋中,布勒東的思想、固著觀念、回憶和生活都得到了敞露。不過,尚需指出的是,如果說這部作品像大門一樣敞開,那么,這道門后隱約可見的并非是文學的領域而是切實經歷過的世界。《娜嘉》不止“像”一扇敞開的門,它其實“正是”這樣的一道門,不斷地向讀者揭示著生活。布勒東并非是為了文學本身而寫作,他所希望的,是借助作品的開放和透明而將讀者的注意力吸引到生活上來,引領讀者去發現日常生活之奇妙并挖掘生存的意義。