鄭州地鐵T型換乘站后期施工基坑的支撐布置優化

付大喜 張銘舉

(河南交通規劃設計研究院股份有限公司,450052,鄭州//第一作者,高級工程師)

鄭州地鐵多為明挖法施工,其車站換乘形式多為T型換乘。先期施工的車站預留換乘節點,待遠期規劃車站實施后再接通換乘。減小后施工車站基坑開挖對已運營車站結構的擾動,是T型換乘站后期基坑設計和施工的重難點。

文獻[1]根據二維有限元計算結果分析了明挖法后開挖基坑對運營車站結構變形的影響,指出水平位移為后期基坑開挖后換乘節點結構的主要變形。文獻[2]建立三維有限元模型,研究了蓋挖逆作法基坑對既有車站結構變形的影響,指出蓋挖逆作法能有效控制基坑開挖對既有車站結構變形的影響。

本文采用現場監測和三維數值分析結合的研究方法,以鄭州地鐵五一公園站為例,分析T型換乘站在后期車站明挖基坑開挖過程中,既有運營車站結構的變形規律,并論證取消水平斜撐優化方案的可行性。

1 工程概況及難點

1.1 工程概況

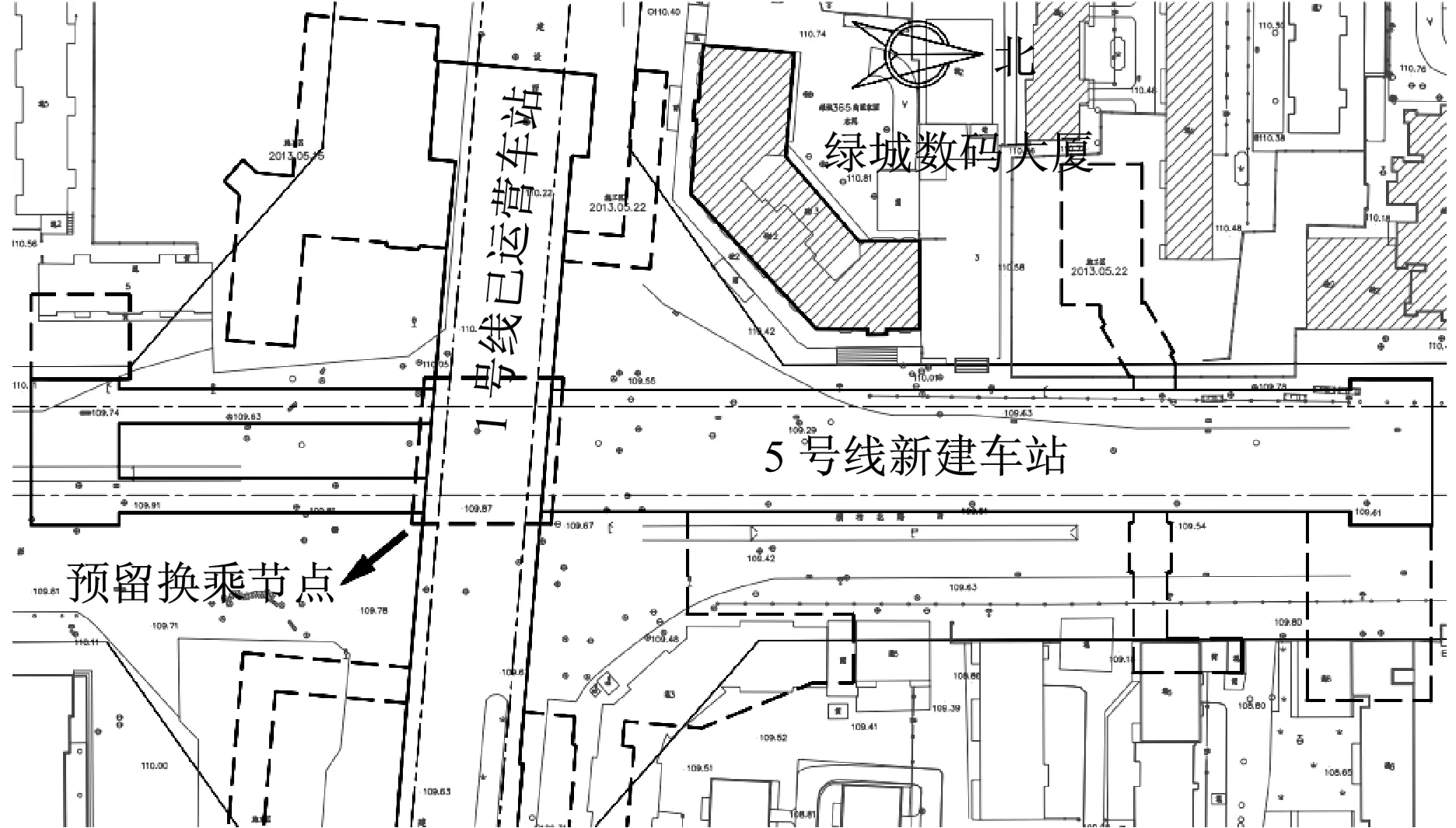

五一公園站是鄭州地鐵1號線和5號線的換乘車站。其換乘關系如圖1所示。5號線車站為后施工車站,將與1號線車站預留的換乘節點接通,實現T型換乘。已運營的1號線車站為雙柱三跨地下2層車站,局部換乘節點為地下3層,從頂板到底板的各層板厚依次為0.8 m、0.4 m、0.7 m及1.0 m,側墻厚度為0.6 m。 5號線為地下3層站,其底板埋深約23.1 m,與換乘節點底板底齊平。

圖1 五一公園站T型換乘關系示意圖

1.2 基坑圍護方案及難點

在1號線車站結構變形不影響正常運營的前提下進行5號線車站基坑的施工成為本工程的重難點。5號線五一公園站基坑采用明挖法施工,其圍護形式為鉆孔灌注樁+內支撐。基坑支撐布置如圖2~3所示,自上而下共設置4道支撐。第1道為800 mm×1 000 mm鋼筋混凝土支撐,第2~4道為直徑800 mm、壁厚16 mm鋼管支撐。待5號線車站主體結構建成后,將鑿除1號線車站預留換乘節點處的鉆孔樁和側墻,實現與1號線的接通。關鍵施工階段如表1所示。

圖2 五一公園站基坑支撐平面布置示意圖

圖3 五一公園站基坑支撐剖面布置示意圖

明挖法施工常在后期開挖基坑與換乘節點交接處設置多道水平斜撐。設計初衷在于平衡基坑開挖后換乘節點背基坑側的側向土壓,從而減小運營車站的結構變形。但是水平斜撐對結構受力的利弊尚不明確,且斜撐一端撐在需鑿除的先期圍護樁上,不僅加大了施工難度,而且會延長工期和增加成本。考慮到場地地質條件較好,五一公園站工程取消了水平斜撐的架設,并對1號線既有運營車站結構進行實時監測。

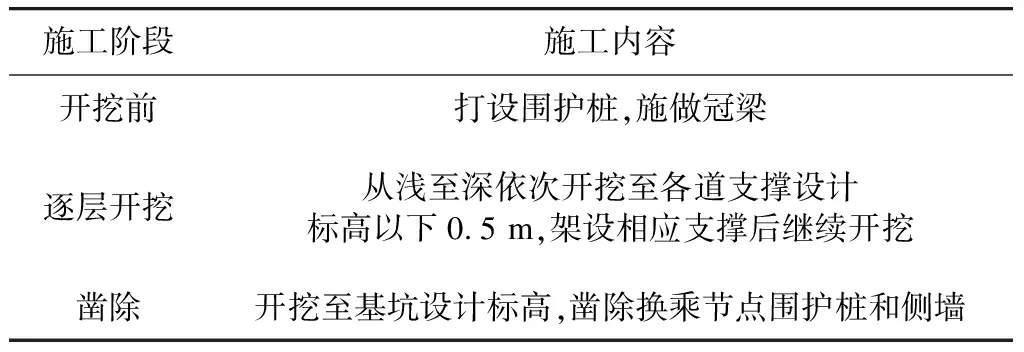

表1 鄭州地鐵5號線五一公園站關鍵施工階段

1.3 工程地質條件

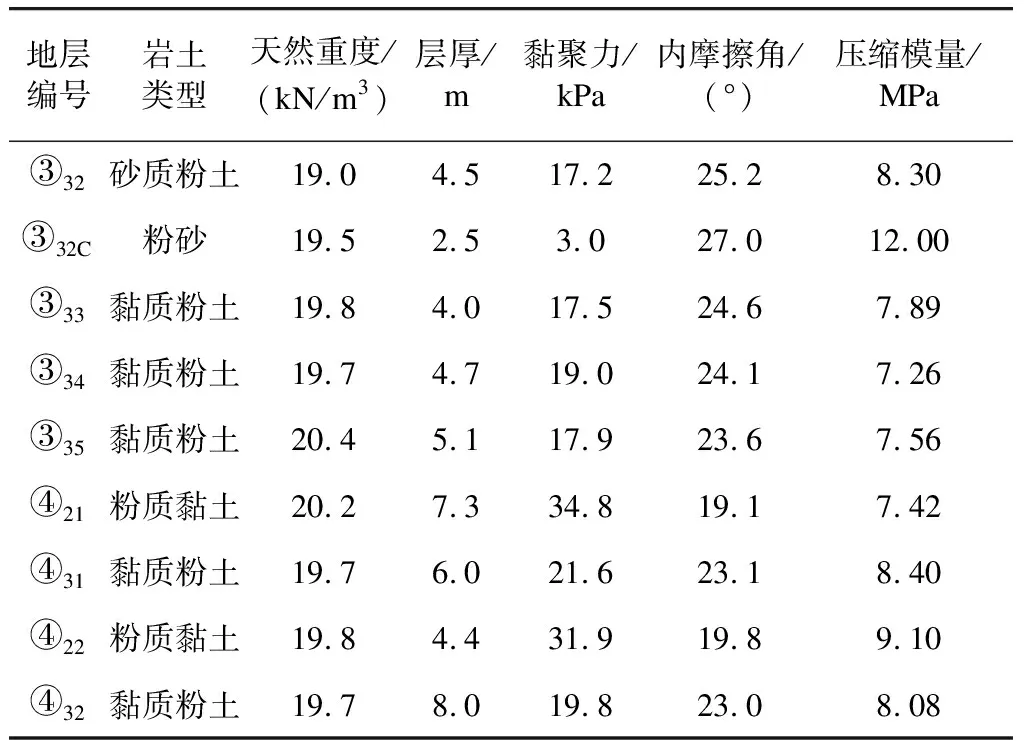

車站場地屬于鄭州地質分區B區地貌單元,即山前沖洪積緩傾平原。場地55 m以上地基土均屬第四系(Q)沉積地層,地層從上到下主要為第四系全新統人工堆積層(Q4ml)、第四系上更新統沖洪積層(Q3al+pl)、第四系中更新統坡洪積層(Q2dl+pl)。地下水類型主要為第四系松散層孔隙潛水。勘察期間地下水穩定水位埋深為30.2~31.4 m,位于基坑底以下。各地層物理力學參數如表2所示。

表2 地層物理力學參數

2 監測點布置及變形控制標準

根據工程實際情況和監測規范要求,1號線五一公園站車站結構變形的監測點布置在側墻及底板軌行區。主要監測點布置如圖4所示。側墻上的測點沿深度方向均勻布置,軌行區底板的測點2—6沿線路方向均勻布置。

根據GB 50911—2013《城市軌道交通工程監測技術規范》和CJJ/T 202—2013《城市軌道交通結構安全保護技術規范》,既有城市軌道交通結構變形限制確定為:水平和豎向位移預警值為±5 mm,報警值為±10 mm。

圖4 主要監測點布置示意圖

3 施工監測結果及分析

3.1 軌行區底板變形分析

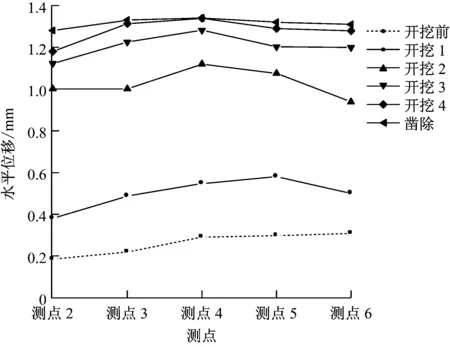

對測點2~6提取監測結果,得到5號線五一公園站基坑開控期間各測點的位移情況,如圖5所示。

a) 底板測點水平位移

b) 底板測點豎向位移

由圖5可以看出,隨著基坑的開挖,軌行區底板的豎向和水平變形位移值均逐漸增加,且均小于±5 mm,符合規范要求。

隨著基坑的開挖,軌行區底板豎向變形表現為先下沉后上升,水平向變形表現為向基坑開挖側偏移,且水平位移變化幅度僅為豎向位移變化幅度的20%。分析可知,基坑開挖卸載導致坑底隆起[3-5],是底板變形的主要影響因素。不架設水平斜撐的情況下,換乘節點自身剛度足以抵抗不平衡土壓的作用,僅產生微小的水平變形,鑿除換乘節點圍護樁和側墻后水平位移僅產生微小發展。這一結果與文獻[1]采用二維有限元計算所得的既有結構變形特點不同,可能是由于二維模型不能考慮基坑開挖的空間效應[6]和地質條件不同等原因所致。開挖1階段與開挖2階段的結構變形量之和約占總變形量的50%。完成開挖2階段時,基坑坑底標高已經低于1號線車站底板。此時結構受到基坑開挖的擾動最為明顯,建議施工時加強監測。

3.2 換乘節點側墻變形分析

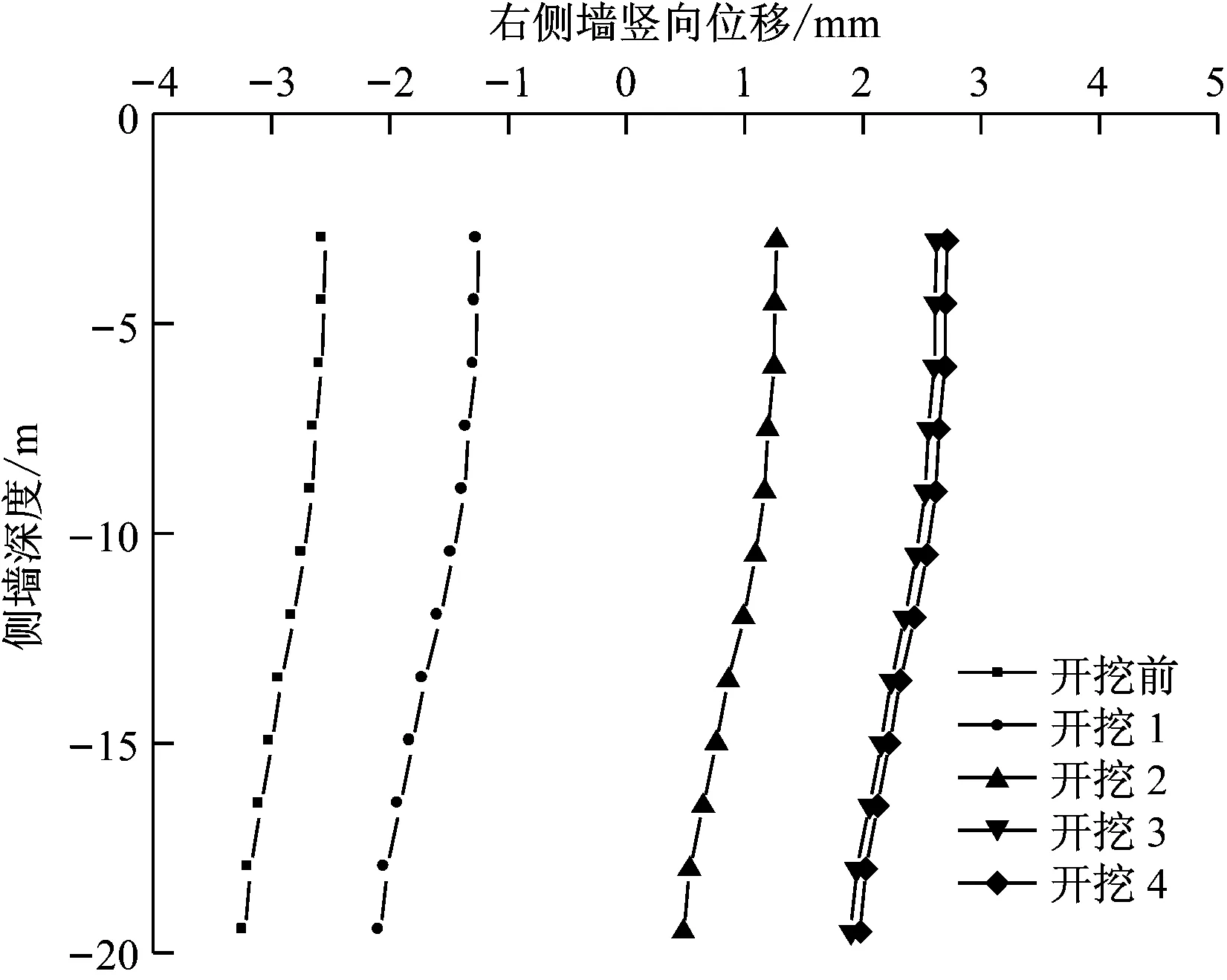

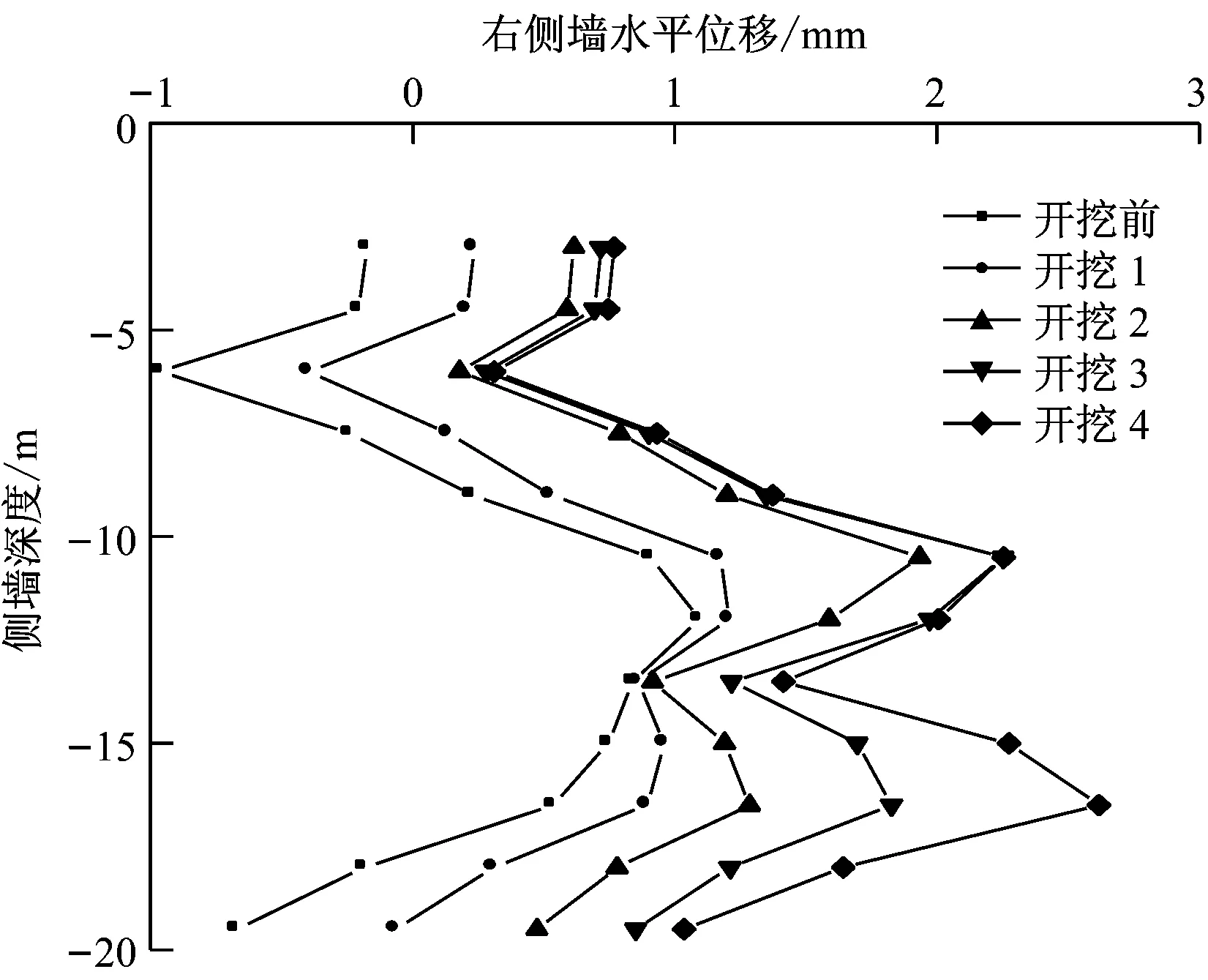

右側墻為臨開挖側,代表測點為沿側墻深度布置的測點1。對測點1提取監測結果,得到測點在不同施工階段的豎向位移和水平位移(見圖6)。

a) 右側墻測點豎向位移

b) 右側墻測點水平位移

由圖6可以看出,隨著基坑的開挖,換乘節點臨開挖側的側墻豎向和水平變形位移值均逐漸增加,且均小于±5mm,符合規范要求。同一位置的豎向位移變化幅度大于水平位移,進一步證明了換乘節點自身剛度足以抵抗不平衡土壓,不需設置水平斜撐。

4 有限元計算及分析

4.1 數值分析模型說明

本次模擬選用的修正摩爾庫倫本構模型,是在摩爾庫倫本構模型的基礎上改進的,考慮了土體剪切硬化,更接近于塑性理論,能更好地模擬基坑開挖過程。

在Midas GTS NX軟件的三維建模中,巖土采用3D實體單元進行模擬,圍護樁按剛度等效成地下連續墻采用2D板單元模擬,主體結構板墻和梁柱分別采用2D板單元和1D梁單元模擬。根據基坑工程影響分區并考慮尺寸效應,將模型尺寸確定為250 m×150 m×65 m。所建三維模型如圖7所示。

4.2 計算結果與監測數據對比分析

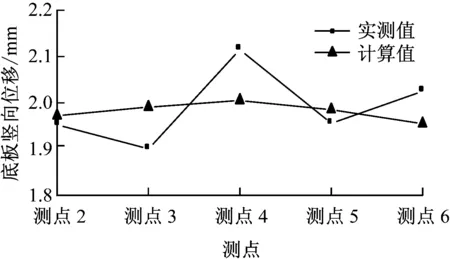

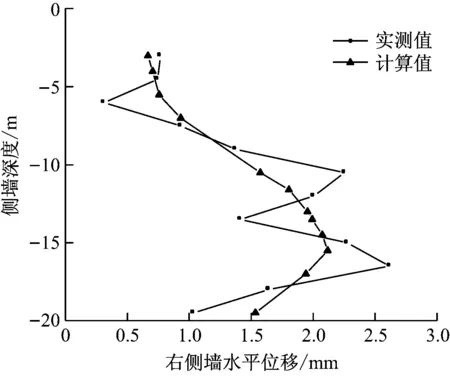

對未架設水平斜撐的基坑施工工況進行建模計算,并將計算結果與監測數據進行對比。選取具有代表性的側墻位移測點1和軌行區底板位移測點2~6在開挖4階段的數據,繪制位移曲線(如圖8~9所示)。

對比測點位移的計算值和實測值可以發現,換乘節點底板和側墻的位移計算值與實測值偏差較小,結構的總體變形發展趨勢基本一致。這說明有限元數值計算選取的本構、參數和計算方法是合理的,故其數值計算和實際監測結果相互印證。由圖8~9還可發現,計算值較實測值曲線更平緩。這可能是由計算中無法考慮的施工荷載、地面車輛及人為等因素所致。

a) 底板測點水平位移

b) 底板測點豎向位移

a) 右側測點墻水平位移

b) 右側測點墻豎向位移

5 結論與建議

根據現場監測結果,取消水平斜撐的基坑在開挖過程中,其換乘節點處的結構變形滿足規范限值要求,且豎向變形大于水平變形。這說明結構變形主要是坑底隆起所致結構上抬的豎向位移,即使鑿除換乘節點側墻結構自身剛度依然足以抵抗基坑開挖引起的不平衡側向土壓力。故建議今后類似工程可取消水平斜撐,減小后期鑿樁、鑿墻難度,節省工期。

為減小坑底隆起引起的既有運營車站豎向位移,應優化工籌安排。為減小地層卸荷量,后期新建車站應分段開挖和施作,基坑開挖后應盡快進行主體結構施作和基坑回填。