區域生態環境脆弱性評價方法研究綜述

張學玲,余文波,蔡海生,*,郭曉敏

1 江西農業大學江西省鄱陽湖流域農業資源與生態重點實驗室/南昌市鄱陽湖生態重點實驗室,南昌 330045 2 江西農業大學農村土地資源利用與保護研究中心,南昌 330045 3 江西農業大學江西省森林培育重點實驗室,南昌 330054

人類的一切生產和生活既有賴于生態環境,同時又影響著生態環境的發展變化。對生態環境科學認識評價和合理優化調控,既是資源環境領域研究的熱點問題,又是生態進步認知、生態經濟發展和生態文明建設的迫切需求[1]。因此,科學認識生態環境脆弱性并進行有效的土地生態管控,合理利用土地資源,促進區域社會經濟和人口、資源環境協調發展,已成為生態環境建設面臨的緊迫而又艱巨的任務[2- 3]。自1972年斯德哥爾摩“聯合國人類環境會議”世界各國政府代表第一次在一起討論生態環境問題以來,已經過去了將近半個世紀,人類的目光就從未離開過這個事關人類生存與發展的主題,可持續發展戰略、全球氣候變化框架條約、新千年生態系統評估、生態優先戰略、生態文明建設等一個個重大事件,無不與之息息相關。國內外相關領域的專家學者,也隨著生態脆弱性研究的理論方法、數據獲取、科技手段的更新發展,實現了從專題研究向綜合研究、從單一方法向方法集成、從數理模型分析向3S空間分析等轉變,將生態環境脆弱性研究不斷推向深入。國內方面,徐慶勇等基于RS和GIS技術,利用空間主成分分析法,對珠江三角洲2004—2008年進行了生態脆弱性定量評價[4];韋晶等基于SRP模型,對三江源地區的生態環境進行了定量分析及評價[5];盧亞靈等以環渤海地區五省市為研究對象,利用主成分分析法做相關性分析,對該地區生態脆弱性及其空間自相關進行了系統分析[6];蔡海生等在分析生態環境脆弱性的內涵和機理的基礎上,提出生態環境脆弱性具有復合性、動態性、相對性和可控性等表現特征,并對生態環境脆弱性靜態評價和動態評價進行比較分析[7]。國外方面,Lamsal等從氣候變化對尼泊爾的地形、海拔等變化角度出發,分析氣候變化對森林和淡水濕地生態系統的脆弱性影響[8];Preston等認為氣候變化背景下的脆弱性評價,涉及到“評估的目的是什么”“脆弱性評價體系如何構建”“評價的技術方法”“誰參與評價,以及如何利用評價結果來促進社會經濟發展”等4個關鍵問題[9];Kienberger等通過建立彈性和適應性來解決生態脆弱性的空間和時間變異性的挑戰,提出了時空尺度和概念的框架:“脆弱性立方體”理念[10];Malik等從每個區域對氣候變化的生態暴露度、人口對氣候變化的敏感性、特定地區居住人口的適應能力等三方面構建加權氣候變化脆弱性指數,分析氣候變化的各種潛在健康影響因素[11];Salvati基于ESA方法從氣候質量、土壤質量、植被質量、土地管理質量四方面建立評價體系,對意大利土地脆弱性演變及土地潛在的退化能力進行了空間分析評價[12];Girard等從氣候對自然及人類系統的敏感性及適應能力進行了評價[13];Pham等基于RF、LMT、BFDT、CART等決策樹的機器學習方法選取了16個條件因素對Pauri Garhwal地區土地敏感性進行評估對比分析,表明RF模型預測最佳,其次為LMT、BFDT和CART模型[14];Riedel采用WOWA方法并入重要性權重及ORNESS值來擴展重要性權重,為復合脆弱性指數提供了新的方法嘗試,對美國未來洪水脆弱性進行了分析[15]。綜上所述,針對生態脆弱性研究,研究區域從省域尺度到縣域[16- 18]、從湖泊到流域[19- 20]、從地區到經濟帶到全球變化[21- 22],研究方法有模糊綜合決策分析法和AHP結合、GIS和K-means聚類分析方法、模糊多屬性方法(FMA)和GIS空間分析方法、3S技術方法、機器學習方法等等[23- 26],研究區域范圍涵蓋之廣、尺度之大,研究方法、途徑多樣,表明區域生態環境脆弱性研究因與人類的“三生空間”聯系密切而越來越走向研究常態化。

生態環境脆弱性受到自然條件、人為干擾等諸多因素的干擾,具有類型多、范圍廣、時空演變快等特點,成為21世紀土地資源和生態環境可持續利用的重要障礙。國家嚴格執行生態優先發展戰略,出臺了耕地保護紅線、水資源保護紅線、生態保護紅線、城市開發邊界線等管控措施,為實現資源生態可持續利用和社會經濟可持續發展助力。然而,盡管國內外許多專家學者針對生態環境脆弱性進行了非常廣泛而有成效的研究,但至今尚未形成一個評價范式。進一步綜合國際國內生態脆弱性研究方法,從生態環境脆弱性評價研究對象、評價指標選擇和體系構建、計算方法模型、評價結果應用等方面,分析脆弱性評價研究的現狀以及存在的問題,探討未來的研究思路及其發展趨勢,對于土地開發利用、國土空間管控和生態文明建設等都具有非常重要的指導意義。

1 區域生態環境脆弱性內涵及其表征

1.1 區域生態環境脆弱性內涵分析

脆弱生態環境分布廣泛、類型多樣、敏感性強,在外力作用下容易受到干擾,失去原有的系統平衡向不利于人類利用的方向發展,進而影響相應尺度的區域甚至全球生態環境和社會經濟發展。生態脆弱性評價作為生態學研究的重要內容之一,是在全球生態環境現狀與演變研究基礎上的進一步深化,是科學認知生態脆弱性現狀表征、驅動機理、演變過程、發展趨勢的重要途徑[27]。1988年在布達佩斯的第七屆環境科學委員會(SCOPE)大會上,首次確認了生態脆弱帶的概念,此后針對生態環境脆弱性的研究日漸活躍。

生態環境脆弱性涉及了生態學、地理學、土地科學、環境科學等眾多學科,所以針對生態環境脆弱性內涵的認識也各有側重。趙珂等認為生態脆弱性突出表現為生態系統偏離原本良好的穩定狀態,因受外界人為干擾后表現出生態系統的不穩定性[28];趙桂久等認為生態脆弱性是生態系統在特定時空尺度下相對于干擾而具有的敏感和恢復反應狀態,是生態系統自身屬性在外界干擾作用下的表現[29];徐廣才等認為生態環境脆弱性應從暴露、敏感性、適應性三方面來分析,首先生態系統受到氣候變化的影響,其次受到氣候變化影響后對生態系統產生的有利或有害的難易及靈敏程度,最后是自然及人類活動對其采取的影響措施[30]。雖然學術界針對生態脆弱性還沒有統一的定義,但普遍認為:一是生態環境自身內部的生態系統引起的內在脆弱性,如氣候變化、滑坡、地震、泥石流等;二是由于人類活動干擾所引起的外在脆弱性,如不合理的人類活動、過度的土地開發利用等對生態系統的破壞,引發諸如荒漠化、沙塵暴、水土流失等問題。

總之,生態環境脆弱性是個相對的概念,是自然因素和人為因素共同作用的結果,無論其發展成因、表現形式和脆弱程度如何,都是在特定時空尺度生態系統相對于外界干擾所表現出的生態響應,只要它易于向生態退化或環境惡化的方向發展,就應視為脆弱,當干擾超過了生態環境的承受能力和自恢復能力,就可能會出現生態脆弱癥狀。

1.2 區域生態環境脆弱性表征分析

生態環境脆弱性表征主要包括植被退化、土地適宜性降低、水土流失、地質災害、荒漠化、鹽堿化、環境污染加劇、災害頻度和強度增大、生物多樣性退化等。不同時空區域,生態環境脆弱性主導驅動因素及其表征存在很大的差異。陳美球等從地質基礎、地形地貌、土壤類型、氣候條件、植被因素、水文因素等6個方面對鄱陽湖區進行了自然脆弱性綜合評價[31];徐慶勇等認為影響珠江三角洲地區生態環境脆弱性的原因是海拔低、暴雨日數多、污染嚴重、土地利用變化大等4大特征[4];韋晶等認為三江源地區本身的自然生態環境脆弱是導致區域大規模脆弱的主要原因,人為活動明顯加重了脆弱程度[5];蔡海生等從水土流失、河流水質、森林覆蓋率、環境保護和治理、生態建設和生物多樣性保護、人口增長壓力、社會經濟發展等6個方面,分析了江西省域生態環境脆弱性特征[32]。Shao等基于SPCA選取指標體系,通過計算得出影響安寧河流域的主要原因是人為因素,社會經濟因素和“天然林保護”、“綠色糧食”等環保政策等[3];Jabbar利用3S技術分析地表變化情況,然后通過選取土地退化指標結合GIS技術對區域生態環境進行變化分析,結果表明風蝕是影響South part of Iraq生態環境惡化的主要原因[33];Zhou等從自然因素、經濟因素、社會因素等3方面選取了17個指標計算EEV值,并利用EEV值和影響因子進行多元線性回歸得到方程,分析影響因素的貢獻程度,最后表明在青藏高原東北緣生態環境惡化的過程中,自然因素的作用強于經濟因素和社會因素[34]。

綜合上述研究,區域生態環境脆弱性具體表征主要來自3個方面:(1)自然地理條件因素:不少地區由于海拔高低影響、森林覆蓋率低、氣候干旱、地質災害帶、生態系統的穩定性差等,直接導致生態環境系統脆弱;(2)系統自身恢復能力:一般生態系統有著潛在脆弱性和再生性特點,脆弱生態系統自我恢復能力比較弱,如果受外力干擾突破了其生態閾值、打破了其生態平衡,若想恢復其生態功能難度極大;(3)人為活動干擾因素:人口密度及經濟發展能源需求量超過資源承載力時,容易產生森林過度砍伐、過度利用水資源、隨意排污等資源不合理利用,導致土地退化、生態環境污染等問題,生態環境極容易惡化。

2 區域生態環境脆弱性評價指標選取及體系構建

2.1 生態環境脆弱性評價指標選取

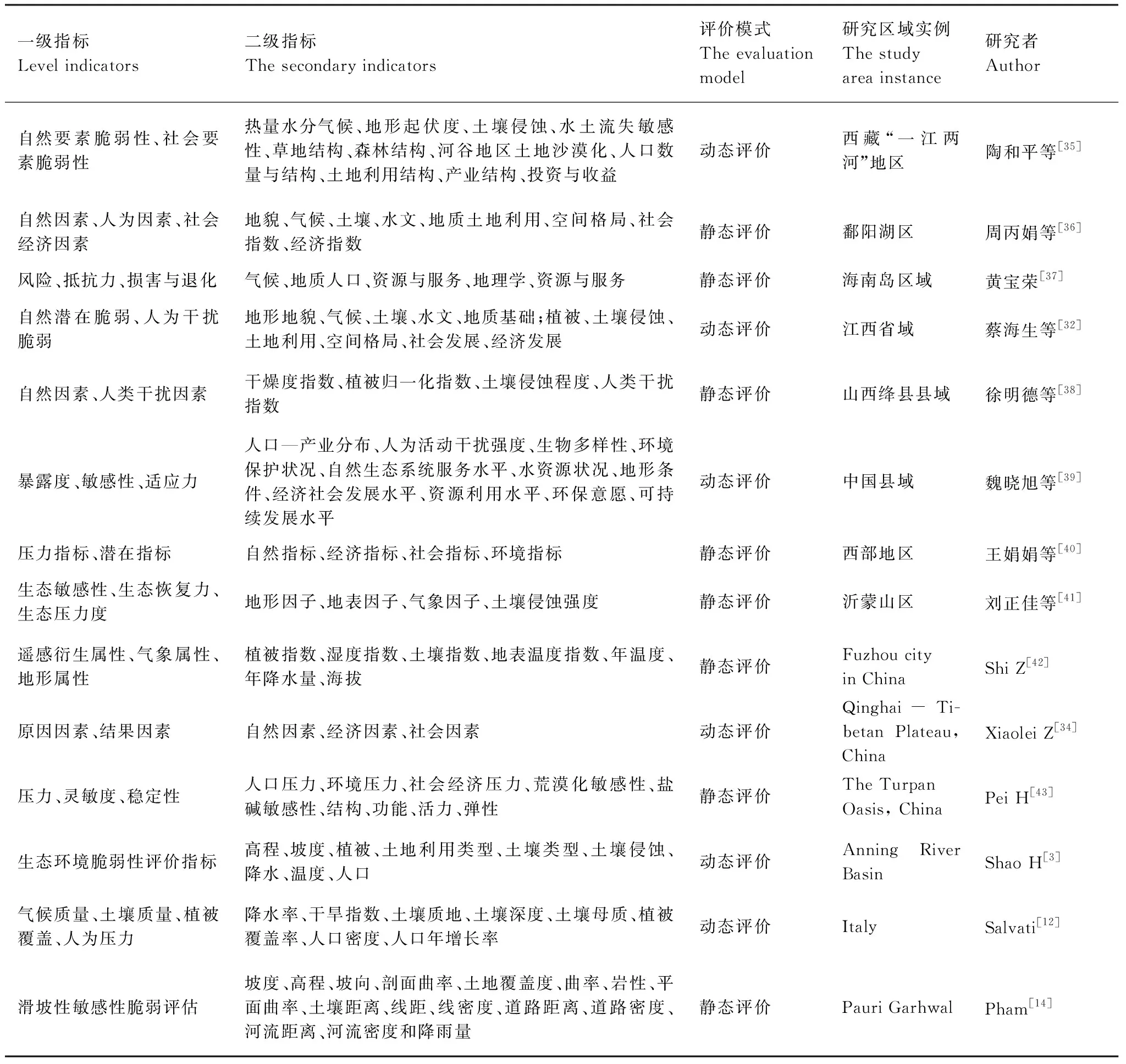

生態脆弱性評價指標選取應結合研究區脆弱性表征,從導致脆弱性的主導因素中科學選取。一般情況下,地形、地貌、氣候、水文、土壤、地質等可作為潛在(內在)脆弱因子,植被覆蓋、土壤侵蝕、土地利用、社會經濟等可以作為脅迫(外在)脆弱因子。綜合比較不同區域生態環境脆弱性評價指標選取情況如表1所示。

表1 生態環境脆弱性評價指標選取比較

2.2 生態環境脆弱性動態評價指標體系構建

建立生態環境脆弱性評價指標體系是評價科學性、客觀性的關鍵一環。蔡海生等對生態環境脆弱性靜態評價指標體系構建了三級指標,其中一級指標主要分為自然潛在脆弱以及人為干擾脆弱兩大方面[7, 32]。同時,蔡海生等對各評價模型指標體系的構建情況進行了具體的歸納,對生態化評價相關模型的指標體系進行層次劃分,主要劃分為目標層、準則(要素)層、指標(因子)層三個基本結構,其中目標層又分為生態環境質量評價、生態現代化水平評價、生態文明指數評價、工業產業生態化水平評價、農業現代化發展水平評價、小康社會綜合評價、國家創新戰略生態化評價以及低碳經濟發展水平評價等八大目標層。對于區域生態脆弱性評價同樣具有一定的借鑒意義[44- 45]。

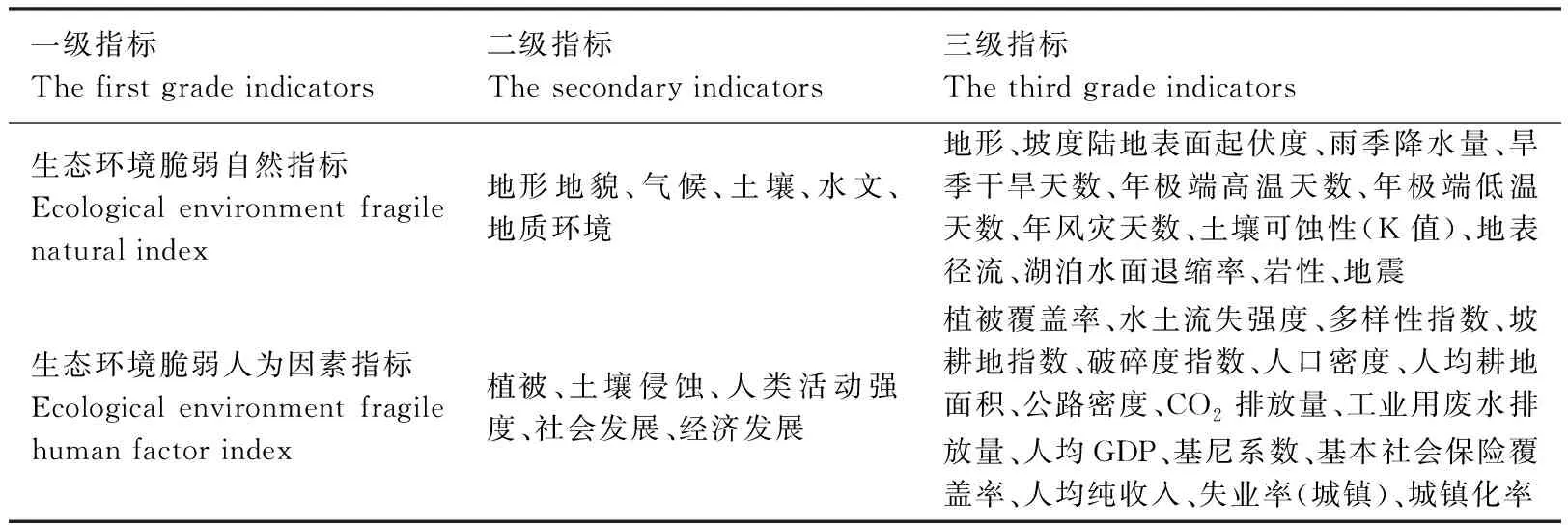

結合國內外研究情況,針對生態環境脆弱性特征,以自然環境因素為主,綜合考慮人為作用因素,兼顧指標的可操作性和可比性,基于層次分析法選取自然因素和人為因素兩大一級指標,可以構建一個初步的生態環境脆弱性評價指標體系,包括2個一級指標、10個二級指標、28個三級指標。如表2所示。

表2 生態環境脆弱性動態評價的指標體系

對于各指標權重的確定上,其方法主要有主觀賦權法和客觀賦權法。主觀賦權法根據評價者依據經驗對各個指標的重視程度決定指標的權重,而客觀賦權法是根據各個指標客觀上提供的內在信息量來決定指標的權重,方法有層次分析法[46]、熵權法[47]、多層次模糊綜合評價法[16]、熵值法[20]、專家經驗法[48]等。

在指標選取和體系構建的基礎上,還需要考慮動態評價和靜態評價方面的問題。生態環境脆弱性計算和分析主要包括靜態計算(潛在脆弱性計算、脅迫脆弱性計算、現實脆弱性計算)、動態計算(生態環境脆弱性變化絕對度和相對度)[32]。蔡海生等對生態環境脆弱性動態評價的數據收集和處理進行了具體的論述,其將圖形數據和屬性數據作為數據的兩大來源,并將生態環境內在脆弱性數據來源細分為地質專題圖、地形專題圖、土壤專題圖、水文專題圖、氣候專題圖等五大方面;生態環境外在脆弱性細分為歷年的植被覆蓋變化、土壤侵蝕變化、土地利用變化、社會經濟變化等四個方面,并給出了脆弱性數據處理流程圖[32]。

3 生態環境脆弱性評價方法與分析模型

3.1 評價方法分析

3.1.1 基于經驗統計數據的分析方法

生態環境脆弱性評價方法很多,在生態脆弱性的評價過程中,具體評價方法的選擇十分關鍵,應根據指標的不同特征,針對不同數據的特點來選擇能表現系統特征的評價方法。

楊建平等依據縣級行政單位將長江黃河源區分為八大地區,使用主成分分析法對各地區的生態環境進行了綜合評價[49];蔡海生等對我國脆弱生態環境脆弱度評價的脆弱性機理、評價指標的選擇以及脆弱度評價方法等研究情況進行了簡要的綜述,并就脆弱生態環境脆弱模糊評價法、脆弱生態環境脆弱度定量評價法、脆弱生態環境脆弱度EFI評價法、脆弱生態環境脆弱度AHP評價法、脆弱生態環境脆弱度關聯評價法以及脆弱生態環境脆弱度的綜合評價進行了較為詳細的介紹[7];廖富強等建立了鄱陽湖典型濕地生態環境脆弱性評價完整的指標體系,并使用模糊數學的方法對鄱陽湖濕地生態環境脆弱性進行了評價[50];王瑞燕等將生態位適宜度模型引進到脆弱性評價中,分析了土地利用變化對生態環境脆弱性的影響機理[51];Mahapatra等基于層次分析法從物理脆弱性和社會經濟變量等兩方面構建權重及分數對印度South Gujarat coast地區進行了脆弱性評價[52];Shao H等基于SPCA選取指標體系,對安寧河流域的生態脆弱性進行了系統的研究分析[3];Riedel采用WOWA方法及ORNESS值為脆弱性評價提供了嘗試,對美國未來洪水脆弱性進行了分析[15]。

3.1.2 基于3S技術的分析方法

遙感、地理信息系統與全球定位系統是目前對地系統中空間信息獲取、存儲管理、更新、分析和應用的三大支撐技術,簡稱為“3S”技術,已經在相關空間信息研究領域得到了廣泛的應用[53]。在生態環境領域的研究領域的應用發展迅速,利用3S技術進行資源環境信息的獲取、處理和動態分析成為脆弱生態環境研究的一個重要趨勢[43, 54]。

廖煒等基于RS及GIS技術,從土地利用變化角度入手,結合土壤類型、氣象、道路、水土流失等專題數據及年鑒統計數據,利用IDRISI地理信息系統軟件建立數據庫,采用空間主成分分析法分析了丹江口庫區生態環境脆弱性的時間分布規律[55];荊玉平等結合遙感與GIS技術,以內蒙古自治區奈曼旗近25年來的土地利用變化為基礎,根據其景觀結構和土地利用結構特征,構建了綜合性生態脆弱性指數,對研究區進行了生態脆弱性評價[56];陳佳等基于VSD框架和SERV模型,運用RS和GIS空間技術,定量分析了榆林市社會——生態系統脆弱性的空間演變規律,并采用OWA算法,模擬及預測了決策者不確定性偏好下區域脆弱性未來的情景[57];Sahana等基于GIS技術分析了印度Rudraprayag地區景觀脆弱性從而來探討森林火災的敏感性[58];Rapicetta等通過模擬Etna火山活動,通過結合地理信息系統(GIS)做出生態脆弱性地圖,對環境脆弱性研究火山爆發提出了新的思路[59];Wu H等選取土地利用變化及植被覆蓋等因素,基于遙感(RS)和地理信息系統技術(GIS)構建生態環境脆弱性評價體系及模型,對中國福州市生態環境脆弱性進行了分析[60]。

3.2 常用評價模型分析

生態環境脆弱性評價可以分為靜態評價和動態評價。靜態評價是以一個時間點的指標數據為基礎,評價結果反映的是評價區域內的不同單元之間的脆弱性表征的差異;動態評價是在多個時間點的脆弱性評價,評價結果反映的是評價區域內的脆弱性表征發展演變情況,能更加全面的表征區域生態環境脆弱性。根據蔡海生等的研究,生態環境脆弱性動態評價是靜態評價的深入[7],是根據不同年份的生態環境脅迫脆弱性靜態評價結果的空間疊加分析,得到各生態脆弱性等級的變化和轉移情況,從而可分析研究區域生態脆弱性的驅動機理、演變過程、發展趨勢及其空間特征,進而為實施有效管控提供決策依據[61]。具體的模型分如下:

(1)生態環境脆弱性靜態計算:

單因子脆弱性(Gi)=等級判分(R)×因子權重(W)

潛在(內在)脆弱性(Gli)=∑[自然因子等級判分(R)×因子權重(W)]

脅迫(外在)脆弱性(Gii)=∑[人文因子等級判分(R)×因子權重(W)]

現實脆弱性(Gri)=潛在脆弱性(Gli)+脅迫脆弱性(Gii)

評價單元脆弱性(G)=∑[單因子脆弱性(Gi)×面積的百分比(P)]

其中,單因子脆弱性可分別給予1、3、5、7、9的賦分;各因子權重可根據專家咨詢法、層次分析法計算確定;潛在脆弱性、脅迫脆弱性、現實脆弱性可分為微脆弱、輕脆弱、中脆弱、強脆弱、極脆弱等5個等級;單因子評價一般以圖斑或最小統計區域為評價單元(統計數據);綜合評價可選用縣鄉行政區域劃分,以方便進行生態環境治理。

(2)生態環境脆弱性動態計算:

生態環境脆弱性絕對變化率 (Na) =100%×[現實脆弱性(Ni)-潛在脆弱性(No)]/潛在脆弱性(No)

生態環境脆弱性相對變化率 (Nc) =100%×[后期現實脆弱性(Ni2)-前期現實脆弱性(Ni1) ]/前期現實脆弱性(Ni1)

其中,不同年限的生態環境現實脆弱性比較,正值表示相對退化,負值表示相對修復。由此,可對多個單元的計算結果進行聚類分析,從而對研究區域進行分區。

另外,鐘曉娟等指出生態環境脆弱度是用于研究區域生態脆弱水平和表征生態環境脆弱性程度的重要指標,他們根據脆弱生態環境的主要成因及結果指標來計算生態環境脆弱度,采用以下公式計算[62]。

式中,Xi為各指標初始化值;Wi為各指標權重;G為災區生態脆弱度。

也有專家結合空間柵格數據因子綜合分析法,或者AHP層次分析法[7,18],進行生態脆弱度(EVI)的評價。

式中,fi為第i個因子的評分值,Wi為第i個因子相對應的權重值,n為評價因子個數。EVI值越大,脆弱程度越重。

3.3 模型方法比較分析

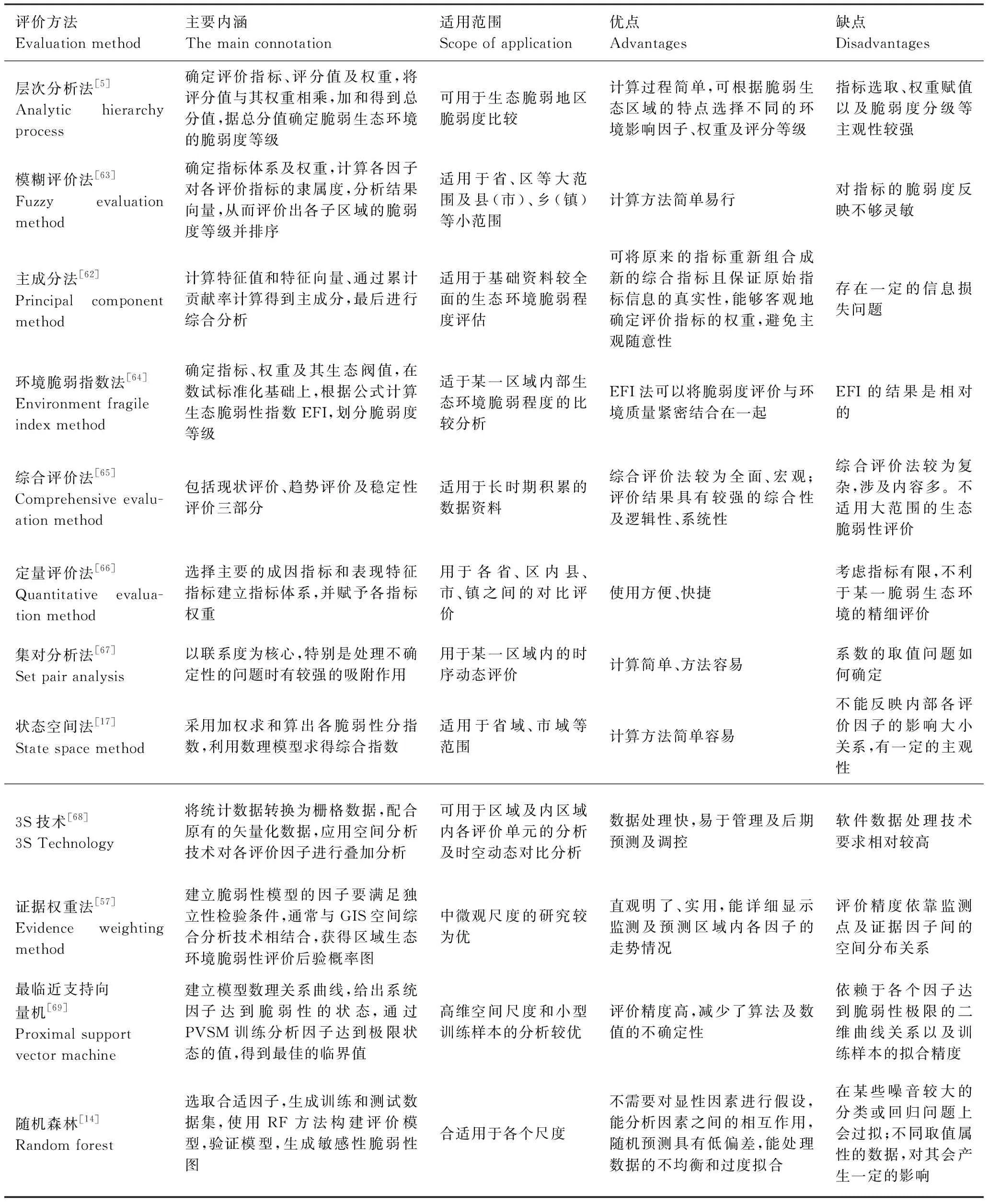

綜合生態環境脆弱性評價方法模型,主要包括層次分析法、模糊評價法、主成分法、綜合評價法及機器學習(PSVM、RF)等12種,各模型方法特征比較見表3。

表3 生態環境脆弱性評價方法比較

4 存在的問題和發展趨勢分析

以生態環境脆弱性評價為切入點,以土地利用變化和社會經濟發展為基礎,進行生態環境脆弱性動態評價,討論生態環境脆弱性的驅動機理、演變過程和發展趨勢,服務于資源生態可持續利用和社會經濟可持續發展,是生態環境脆弱性研究的通常路徑。梳理了最近30年來的發展歷程,依然存在一些問題和不足,這也是未來的研究中需要破解和改進的地方。

4.1 存在問題分析

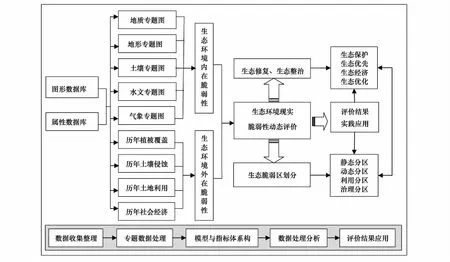

生態環境脆弱性研究是涉及領域和范圍較廣,包含了地學、生態、生物等多領域的研究,具有較強的綜合性。研究的切入點、側重點不同,則研究的方法模型會存在一定的差異性。但不管研究對象、研究方法有什么不同,都要涉及到5個方面的內容(如圖1):①數據收集;②選擇建立評價指標體系;③確定指標體系中各因子權重;④利用模型分析計算脆弱度指數;⑤評價結果的分析和應用。總體上存在以下幾個共性的問題。

圖1 區域生態環境脆弱性評價內容體系邏輯框架圖

(1)研究理論方法創新不足。

當前對區域生態環境脆弱性評價和研究主要集中在實證性研究,主要針對人地系統展開,而對于具有較強不確定性的子系統如氣候變化、自然災害等研究較少,也相對薄弱。脆弱性評價理論方法研究還不夠深入,基于人地耦合的系統脆弱性研究還處于發展階段,實證研究仍以生態系統脆弱性評估和多元統計分析為主,脆弱性實證評價方法尚未成熟,時空動態及未來趨勢預測評價綜合性不夠,各地脆弱性實證評價指標體系建構中,層次與問題目標定位不明確,針對性不夠強。

(2)評價指標體系及分析模型難以統一。

在生態脆弱性評價的指標選擇、模型選取等方面,不可避免存在外界干擾及數據不完整等不確定因素的影響,無論是自然條件因素還是社會經濟指標都沒有統一的分析標準。不同學者在研究中往往有不同的評價指標體系、不同的計算分析方法,未形成一套綜合的、完整的、涉及各種對象和尺度的生態脆弱性評價系統,導致評價結果存在不確定性,不同評價區域之間評價結果沒有可比性,評價模型方法的標準化非常需要加強。

(3)人為主觀因素影響了評價結果的有效性。

由于不同的專家學者對生態脆弱性評價等級劃分及閾值認知不統一,對生態脆弱性評價指標的判分、權重和脆弱性等級劃分標準不一,直接導致評價結果的主觀性太強。如,指標或等級評分有5級、4級、3級等標準,評價結果等級劃分采用自然斷點法、自然分界法、專家經驗、平均分配等不同方法。哪怕是針對同樣的研究對象,不同的專家學者其評價結果都很難進行對比分析,統一評價指標體系、判分標準及評價等級劃分是提升評價結果有效性的關鍵一環。

(4)評價結果的應用研究有待拓展。

生態環境脆弱性評價是基于研究者對生態環境認知數據經驗分析,研究結果最終只是一些簡單的數值或數值段,通過“3S”技術我們可以將這些評價結果數值落實到時空區域,但這不是研究的全部。通過對生態脆弱性動態分析,認識其驅動機理、演變過程和發展趨勢,進一步與研究區域人地耦合方式、土地利用模式、生態保護措施等有效的銜接,開展生態環境的分區治理和有效管控研究,才能提高脆弱生態研究的科學性、有效性和實用性。

4.2 發展趨勢分析

生態環境脆弱性評價是自然地理、生態環境和社會經濟綜合研究的一個交叉領域,具有很高的現實意義和應用價值。綜上所述,針對某一研究區域進行生態環境脆弱性評價研究,也許構建的指標體系與評價模型方法或有所不同,但關于生態脆弱性的驅動機理、演變過程、發展趨勢、生態管控等研究目標是相同的。圍繞著研究目標更好地實現,有以下幾方面的發展趨勢。

(1)研究思路需要進一步突出綜合系統性。

隨著研究方法和技術手段發展進步,無論圖形數據和屬性數據都突出了綜合性,數據來源都更加穩定、可靠和容易獲取。其中包括:地質、地形、土壤、水文、氣候等構成生態環境潛在脆弱性的主要分析數據;植被覆蓋變化、土壤侵蝕變化、土地利用變化、社會經濟變化等構成生態環境脅迫脆弱性的主要分析數據。這為生態脆弱性綜合研究提供了很好的數據支撐。在生態環境脆弱性評價目標方面,以人地關系為切入點,逐漸從單純的生態環境脆弱性評價走向生態環境與經濟社會耦合脆弱性綜合評價,向“土地利用-社會經濟-生態效應”綜合研究發展,幫助我們更好地認知生態環境背景下的人地耦合的時空特征,為資源生態和社會經濟可持續發展提供重要的決策信息和管控依據。

(2)數據處理需要進一步突出時空動態性。

早期的生態脆弱性評價靜態分析的比較多。隨著“3S”技術的發展及其廣泛應用,特別是其數據獲取、模型構建、數據分析、空間分析、平臺展示等功能,為生態環境脆弱性動態評價提供了強勁的技術支撐。“大數據”背景下,充分發揮“3S”技術優勢,與傳統的研究方法手段相融合,實現統計信息和空間信息的及時處理,構建區域尺度上兼備評價、預測與預警功能的生態環境脆弱性評價模型,將是生態環境脆弱性評價的重要發展方向之一。在“3S”技術支持下,以全球氣候變化為背景的宏觀研究也得到了迅速發展,通過將遙感影像數據與長期定點觀測數據相融合,從時間和空間上更好地分析生態群落的演變、社會經濟的發展對生態環境脆弱性的作用機理和發展機制,實現更科學、客觀的時空動態評價。

(3)研究方法需要進一步突出學科融合性。

在大數據背景下,生態脆弱性評價的方法不斷現代化,學科交叉研究得到了快速發展。最新的研究顯示,數據的獲取更多綜合了遙感數據、野外調查、樣地調查、地理國情普查等來源,數據分析方法也綜合了自然地理、土地生態、區域經濟、社會政策、統計學等相關學科方法,通過計算機強大的運算功能及3S技術軟件平臺技術,將人工智能中的核心機器學習方法運用到生態環境脆弱性評價中來,打破傳統的數理模型方法計算,更深程度的挖掘影響生態環境脆弱性的數據信息,這種交叉綜合性研究方法運用到區域大尺度上優勢更加突出。同時,因為研究基礎數據的多源融合、相互補充,為區域生態環境長期的演變特征分析提供了新的數據平臺,為提高訓練樣本及今后的預測精度提供了條件和保障。

(4)研究結果需要進一步突出實踐應用性。

生態脆弱性評價的目標是為資源可持續利用和社會經濟可持續發展提供信息支撐和決策依據,所以用評價結果來指導土地利用和生態管控,是研究的最終落腳點。結合評價結果加強分區研究是區域生態環境脆弱性研究未來發展的重點方向。依靠生態環境脆弱性評價結果對研究區域合理分區,針對不同的分區結果采納不同的整治對策,可為優化國土空間開發格局、構建國土全域保護格局及生態功能區綜合整治提供重要信息。根據研究目標不同可選擇不同的分區依據:一是依照潛在脆弱性評價進行區分;二是依照脅迫脆弱性評價進行區分;三是依照現實脆弱性評價進行區分;四是依照絕對變化率進行區分;五是依照相對變化率進行區分。分別表示生態環境脆弱性的自然區劃、脅迫區劃、現實區劃、絕對變化程度區劃、相對變化程度區劃。總體上,依據評價結果實現對區域資源生態和社會經濟進行綜合治理和有效管控,助力生態優先、可持續發展,是生態脆弱性評價最終價值實現的重要途徑。