“發展—能力”驅動的水利本科創新實踐教育模式探索與實踐

李洪濤, 李渭新, 劉 超, 趙 璐

(四川大學 水利水電學院,成都 610065)

0 引 言

隨著我國經濟社會發展進入新常態,黨中央、國務院作出了加快實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的重大決策。人才是創新的核心要素,創新驅動實質上是人才驅動,迫切需要深化教育教學改革,加快培養富有創新精神人才隊伍[1-2]。從中央到教育系統,全面、深入開展創新創業教育已成為共識[3-8]。但高校本科生創新實踐教育中,普遍存在學生自主性不強、意識薄弱,而教師覺得學生積極性不夠、能力不足的問題[9-12],往往造成參與創新實踐教育的兩個主體“兩頭冷”或“一頭熱、一頭冷”的狀況。

針對上述問題,水利水電學院提出“發展—能力”驅動的本科創新實踐教育模式,圍繞“發展是創新的源泉、能力是創新的核心”理念,突出“軟考核+重過程”創新教育特色[13-14],強化院、中心、系、學生社團4方聯動,搭建“創新課堂—實驗中心—實踐基地”3層次多元化創新實踐教育平臺,面向學生發展需求,分類培養,量身打造,建立起“發展分類—思維啟蒙—知識培訓—能力培養—重點培育”的5階段培養生態鏈,形成了“1組織、2結合、3平臺、4機制、5階段”的水利學科本科生創新實踐教育模式,實現了專業培養和學生發展的有機結合。

1 主要解決的教學問題

構建基于發展導向、分類培養的創新實踐教育模式,解決創新實踐教育中學生自主性和主動性欠缺的問題;強化院、中心、系、學生社團四方聯動,建立起多層次的組織管理保障體系和機制,實現創新實踐教育管理常態化、程序化和規范化;創新實踐教育面向國際、面向工程,切實提高學生綜合能力和競爭力,實現創新實踐教育與專業培養、學生發展的有機結合。

2 解決教學問題的方法

2.1 建立“發展分類—思維啟蒙—知識培訓—能力培養—重點培育”的5階段培養生態鏈

圍繞“發展是創新的源泉、能力是創新的核心”理念,結合學生職業規劃,開展發展需求調查,根據調查結果進行分類培養:按出國、深造、就業、創業等學生發展需求,針對不同階段專業學習基礎,以大創計劃、創新競賽、教師課題等為載體,為學生量身打造鍛煉創新意識、創新實驗、科學研究、工程實踐等能力的專屬培養方案。

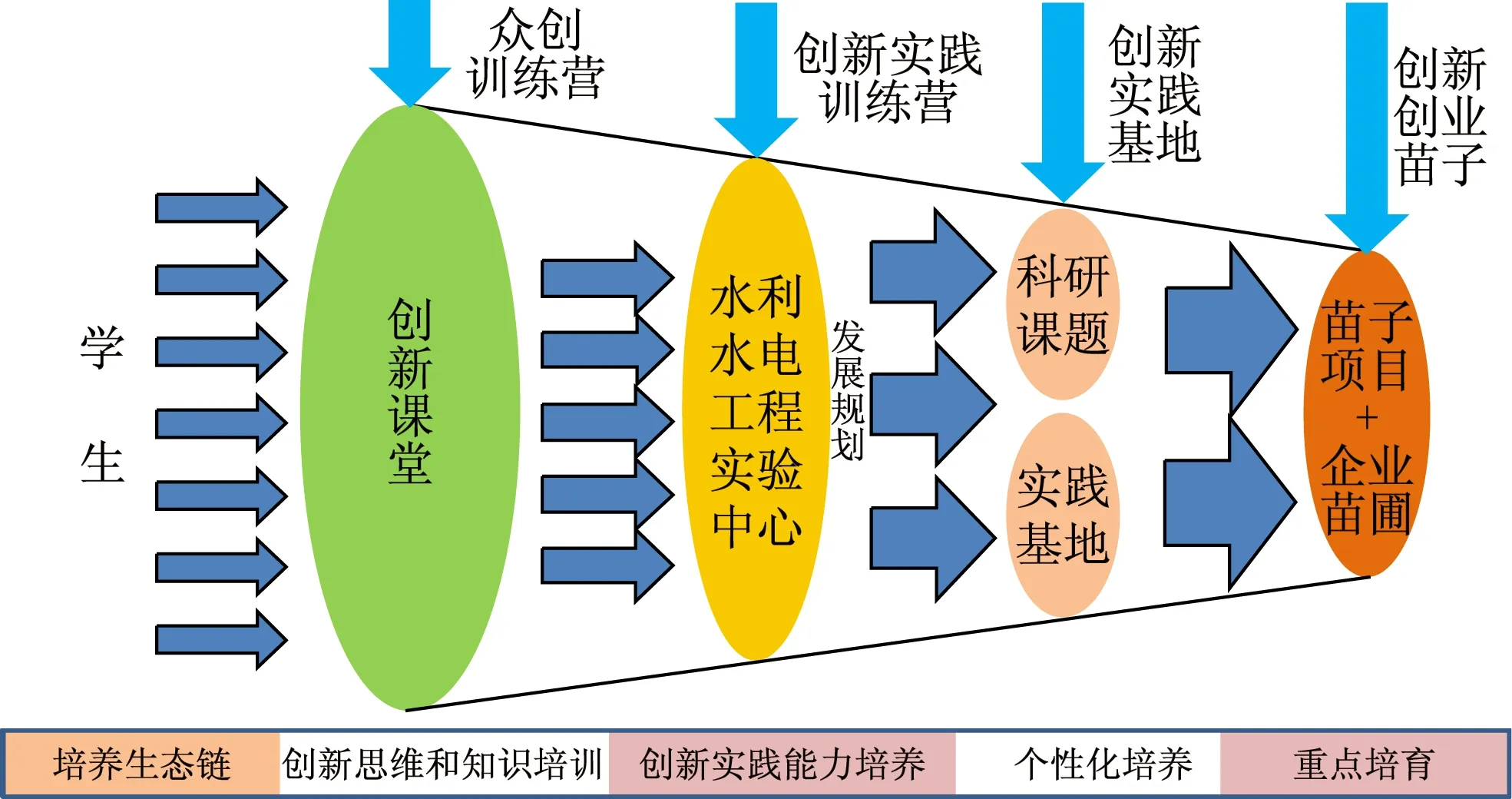

在大學生創業創新訓練培訓、專利技術開發、專題講座等“眾創訓練營”基礎上,引導學生進入校內“創新實踐訓練營”—實驗中心創新實踐平臺開展創新訓練活動,結合新生教育和大一以及專業分流階段的發展規劃調查,對出國、深造類學生進階進入教師科研課題,而就業和創業類學生給予校外實踐基地的實習和實訓等鍛煉機會。針對創新意識和能力特別突出的優秀苗子,引導和支持其參加各類創新創業比賽和交流會,指導其申報各級創新創業苗子項目、東土基金和自主創業等。通過眾創訓練和創新實踐訓練百分百普及、創新實踐基地分類培養、創新創業苗子重點培育,實現“發展分類—思維啟蒙—知識培訓—能力培養—重點培育”的5階段培養生態鏈(見圖1)。

圖1 5階段培養生態鏈和創新實踐教育模式

2.2 搭建“創新課堂—實驗中心—實踐基地”3層次多元化創新實踐教育平臺

以學生社團為載體,指導教師為指引,設立系列創新課堂,針對創業創新訓練培訓、專利技術開發、學術道德創新能力培養等開設不同內容、不同層次的創新課堂模塊。

整合國家、省重點實驗室、“985工程”、交叉學科中心等,成立水利水電工程實驗中心,搭建了適應學生個性化發展的科技創新平臺。從創新實踐教育的規劃、實施到評價,實行統一管理[15]。

依托2個國家級工程實踐中心和“川大-希盟BIM技術協同創新中心”,完善校企共培共管機制,建成協同創新中心和大學生創業創新教育孵化基地,解決學生創業實踐能力培養難題。

2.3 建立院、中心、系、學生社團4方聯動的組織管理體系

將大學生創新創業訓練計劃、科技競賽、職業技能培訓和其他科研活動等統一納入大學生課外科研創新訓練活動教育體系。大學生課外科研創新訓練活動按“統一領導、總體設計、分項實施”的原則,采取“項目管理”的辦法組織實施。

學院成立領導小組,下設工作小組,工作小組作為常設機構,負責項目的策劃、組織和管理,工作小組由水利水電工程實驗中心牽頭,本科教學管理科、學生工作科和學生社團相關人員參與組成,各部門各司其責、統籌聯動,保證有效運轉。

水利水電工程實驗中心負責規劃和組織開展學院大學生課外創新訓練計劃項目;本科教學管理科負責協助實驗中心進行計劃項目的立項審批、檢查管理、結題驗收;學生工作科負責組織學院大學生參加課外創新訓練計劃項目;學生社團在學生科領導和社團指導教師指導下工作,協助開展大學生科研創新訓練計劃的相關工作,做好教師和學生的銜接工作。

2.4 形成師資、資金、管理和評價保障機制

遵循“軟考核+重過程”的創新教育特色,強調學生是主體,鼓勵自由探索、自主創新,在大創計劃和創新競賽中,堅持學生自主選題優先、教師命題備選的原則,加強過程管理,從立項申報、中期考核到結題評價,成立由實驗中心牽頭、各系室分管領導參與的專家小組,層層把關,并將學生能力評價落實到位,做到一人一評價。

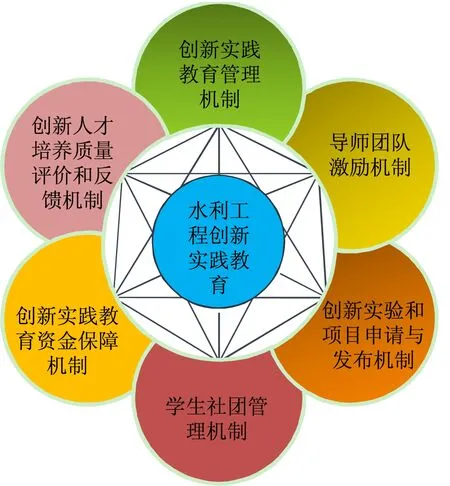

除校內專任教師外,依托校外實踐基地,建立強有力的校企互動師資團隊,加強學生創業和實踐能力培養。同時建立完善的教師考評獎勵機制,學院在資金方面也對大創項目也予以大力支持,用于設立院級大創項目、開展創新競賽等(見圖2)。

圖2 水利工程創新實踐教育保障機制

3 創新點

3.1 轉變創新實踐教育模式,解決學生自主性和主動性欠缺的問題

提出“發展是創新的源泉、能力是創新的核心”理念,面向學生需求,結合發展規劃調查,分類培養,個性化定制專屬培養方案,遵循“軟考核+重過程”的創新教育特色,鼓勵自由探索、自主創新,以學生發展需求的能力提升驅動,解決了“大眾”創新實踐教育缺乏的自主性和主動性問題。

3.2 面向國際視野,多方聯動,建立起常態化、多層次的創新實踐教育組織管理體系和機制

以學生社團為載體,讓創新實踐教育根植于學生,強化組織管理體系,實現了創新實踐教育常態化、程序化和規范化,搭建“創新課堂—實驗中心—實踐基地”3層次多元化創新實踐教育平臺,建立起“發展分類—思維啟蒙—知識培訓—能力培養—重點培育”5階段培養生態鏈,實現了創新實踐教育與專業培養、學生發展的有機結合。

4 推廣應用效果

4.1 學生創新實踐能力提升明顯,人才培養成果豐碩

該創新實踐教育模式和組織管理體系覆蓋所有水利學科專業學生,同時每年有部分商學院、電子信息學院、高分子科學與工程學院等學院學生也受益其中。

應用3年來,學院年大創立項數均超過100項(超過400人次,本學院年招收本科生360人左右),大大超過了應用前水平。通過發展規劃調查,分類培養,個性化定制專屬培養方案,形成了“人人想立項、人人有立項”的良好局面。學生經歷“發展分類—思維啟蒙—知識培訓—能力培養—重點培育”5階段培養生態鏈,創新實踐創新能力大幅提升,近3年,學生公開發表論文超過100篇,獲準國家專利30余項;學生在各類競賽中表現突出,如參與了兩屆全國大學生水利創新設計大賽,取得特等獎2項、一等獎2項,二等獎4項,同時先后獲得互聯網+創新創業大賽省級金獎、創青春四川青年創新創業大賽省級金獎等創新創業獎項。涌現出諸多創新實踐典型,如2016屆水利水電工程專業范云鶴同學,負責2項省級以上大創項目,獲批四川省科技創新苗子工程資助項目1項,獲得授權專利23項,代表四川大學參展第七屆全國大學生創新創業年會,先后被評為全國水利院校十佳水利之星、“感動川大”榜樣力量季十大人物等榮譽稱號。

4.2 畢業生就業率及社會評價高,國際化留學深造初見成效

畢業生一次就業率一直在95%以上,30%學生進入全球500強企業工作。培養的學生創新實踐能力強,國內著名高校和科研院所一直對我校本科生就讀研究生十分青睞,如清華大學、北京大學、中國水利水電科學研究院等。作為古老傳統學科,近年來學生國外留學也逐步形成一定規模,以前僅零星的國際合作交流項目出國,到2016屆已有近20人出國留學深造,在進入國際知名學府,如美國普渡大學、加州大學歐文分校、英國帝國理工大學、荷蘭代爾夫特理工大學等學習的過程中,學生反映其在校期間接受的系統性創新實踐教育起到了非常關鍵的作用。

4.3 社會影響廣泛,引領示范效果顯著,推廣價值高

水利水電學院水利類人才創新實踐教育的做法在2015年度本科教學工作會上作為經驗進行介紹和推廣,在全國水利創新設計大賽和全國水利學科教指委會議上進行了交流,獲得武漢大學、河海大學等國內同行專家的普遍認同。

5 結 語

“發展—能力”驅動的本科創新實踐教育模式將創新實踐教育貫穿于人才培養的全過程,取得了顯著的成效。應用3年來,水利水電學院年立項大創項目數均超過100項,學生的創新意識和實踐能力得到了大幅提升,本科生獲得專利30余項,其中國家發明專利6項,先后獲得“互聯網+”創新創業大賽省級金獎、創青春四川青年創新創業大賽省級金獎、全國水利創新設計大賽特等獎等獎項,涌現出“全國十佳未來水利之星”“五糧春創新創業之星”“四川大學學術科創之星”等一批創新實踐典型,產生了廣泛和強烈的反響。