鎮安廟溝銅礦含礦體地質特征及找礦潛力分析

張 磊,王 斌

(西安西北有色物化探總隊有限責任公司,陜西 西安 710068)

1 區域地質背景

廟溝銅礦點位于南秦嶺印支褶皺帶[1],三官廟-漁洞峽-九里坪斷裂以北。地層分區屬南秦嶺迭部-旬陽地層分區鎮安小區,出露下石炭統-上泥盆統地層,其中下石炭統八善溝組為一套湖相碎屑巖、碳酸鹽巖沉積;上泥盆統為一套海相碎屑巖-碳碳酸鹽巖沉積。構造總體呈北西-近東西向展布,由于受多期構造運動的影響,褶皺和斷裂構造較為發育。其中三官廟-漁洞峽-九里坪斷裂為區域性斷裂,為劃分沉積構造區的界線。斷裂近東西向展布,總長≥80千米斷裂面向北傾,傾角為60°~70°,斷裂帶寬窄不一,最窄處僅有10m~2000m,斷裂的次級構造控制了區域內金、銅、鐵等礦帶的分布。區域巖漿活動弱,在廟溝銅礦以南小麻粟溝一帶有花崗閃長巖小巖體,其次為沿構造發育的石英脈和零星發育的碳酸鹽脈。20世紀70年代末,在三官廟-漁洞峽-九里坪斷裂以北發現了近東西向呈串珠狀分布的Pb、Zn等元素組合的1/5萬分散流異常。后期在斷裂南北兩側發現了青山金礦、張家坪鐵礦和二道溝鐵礦。

2 礦點地質特征

廟溝銅礦點位于區域斷裂以北,廟溝-桃園溝向斜南翼。

2.1 地層巖性

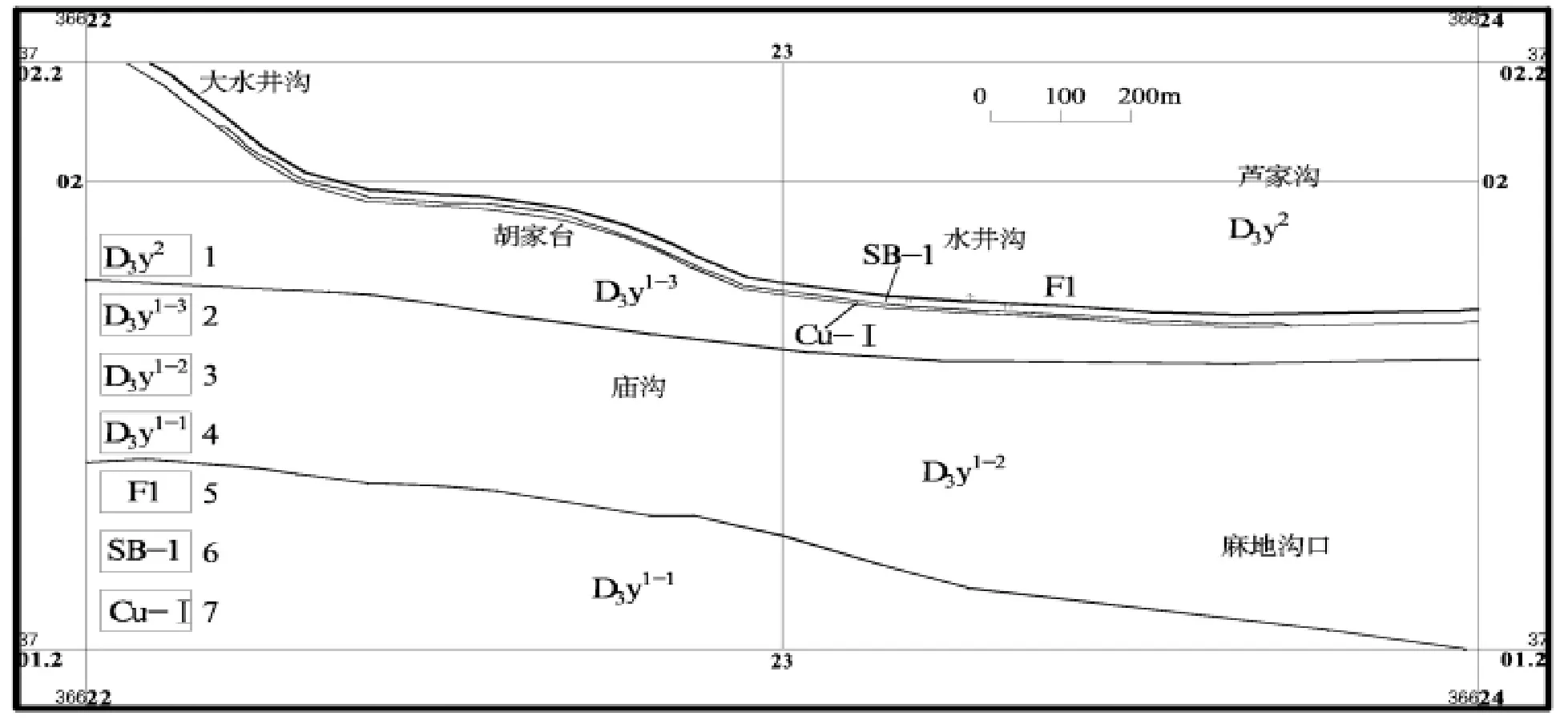

廟溝銅礦區出露上泥盆統云鎮組(D3y)地層(見圖1)。以廟溝-桃園溝斷裂為界,北側為云鎮組二段(D3y2)地層,巖性為絹云板巖;南側為云鎮組一段(D3y1)地層,細分為三個亞段:第一亞段(D3y1-1)含炭絹云片巖,夾灰巖、礫巖透鏡體,第二亞段(D3y1-2)絹云片巖,第三亞段(D3y1-3)鈣質板巖,各地層巖性呈近東西向展布,整體礦化蝕變弱,金屬礦物極其少見,與成礦關系不大。

2.2 控礦構造

礦區地層呈近東西向展布,北傾,基本上為單斜地層,但層間小褶皺發育。

工作區構造以三官廟-漁洞峽-九里坪斷裂的次一級褶皺斷裂構造為主(F1),構造多呈北西西向。工作區內構造活動強烈,存在多期次的構造活動,斷裂呈“井”字形排列。近東西向構造為區域構造的次級斷裂,是工作區內斷裂主框架,其強度高,影響大,包括南側姬家溝和北側云鎮組一段和二段地層間接觸斷裂(廟溝斷裂)。南北向構造為后期斷裂,強度低,影響小,廟溝胡家臺附近蝕變帶在廟溝河東西兩側有輕微南北錯動,安溝內可見南北向的構造擦痕面,其次南北向的栓牛溝、水井溝、蘆家溝及土家灣等都預示南北向構造的存在,但仍需后期工作進一步確認。初步認為工作區內構造和熱液活動的先后順序為:東西向斷裂→熱液活動→南北向斷裂。與目前發現含礦體有直接關系的斷裂為早期近東西向斷裂,即云鎮組一段和二段地層間接觸斷裂-廟溝斷裂。

廟溝斷裂為一逆斷層,沿大水井溝-廟溝-蘆家溝-霧溝一帶展布,北陡傾,在礦區內長度約4千米,寬度5m~15m,產狀350°~12°∠78°~82°。被后期含礦熱液侵入充填,是區內控礦構造。

2.3 巖漿巖

礦區內的巖漿活動主要體現在侵入廟溝斷裂的含礦長英質脈,其形態受廟溝斷裂限制,是廟溝銅礦的賦礦地質體。其次為云鎮組地層中零星發育的長英質細脈和碳酸鹽細脈。

圖1 鎮安縣廟溝銅礦區地質簡圖

2.4 礦體特征

含礦體位于礦區北部廟溝斷裂內,主要由長英質組成,產狀和規模受斷層控制,寬度5m~15m,總體方位120°左右,向西從礦區西北部大水井溝延出,向東由水井溝-蘆家溝-霧溝口-三嘴子一帶延出,礦區內斷續出露長約4km。長英質邊部可見規模不等的圍巖角礫或夾層,應為熱液侵入捕擄所致。早期勘查將該含礦體確定為銅礦化帶。

銅礦化帶中金屬硫化物發育,包括黃鐵礦和黃銅礦,其中以黃鐵礦為主。黃鐵礦有多種形態:粒狀自形晶體、自形晶體集合體、不規則細粒集合體或脈狀集合體,其中以不規則細粒集合體為主要存在形態。黃銅礦主要存在于黃鐵礦集合體中,其次為黃鐵礦晶體內,肉眼難辨認。長英質脈中硫化物發育部位孔雀石化強,呈侵染裝分布于硫化物或長英質脈裂隙中。同時銅礦化帶中金屬硫化物分布不均勻,地質工作發現硫化物多發育于含礦體近下盤位置,近上盤位置硫化物含量相對較低。物探電法剖面測量顯示銅礦化帶整體反映出中阻高極化,物探電法巖石電性試驗近上盤顯示出高阻低極化,銅礦化帶近下盤顯示出低阻高極化,印證了地質對銅礦化帶礦物富集特征的認識。

目前已在銅礦化帶中圈定一銅礦體,由大水井溝向東經廟溝胡家臺至蘆家溝,長度約1300m,寬0.8m~2.0m,走向120°,北傾角約80°,銅品位0.17%~0.77%。

3 找礦標志及潛力分析

3.1 找礦標志

綜合認為廟溝銅礦成礦與熱液活動有關,熱液活動受構造控制,屬于熱液型脈狀銅礦床[2]。總結礦區內找礦標志為:①平行于區域構造的近東西向次級構造是區內的控礦構造,區域內的礦點、礦化體均分布在區域構造的兩側。如二道溝鐵礦、青山金礦、王家屋場銅礦、魯家山鉛礦等。②近東西向構造內的長英質脈為找礦目標地質體,同時伴隨黃鐵礦化、黃銅礦化以及孔雀石化等蝕變特征。③物探激電測量顯示的低極化率向中極化率變化的梯度帶可以指示含礦長英質地質體的位置。

3.2 潛力分析

廟溝礦區位于寧陜-鎮安-白河成礦帶中,周邊有眾多的金、鉛、銅、鐵礦點分布,Au、Cu、Pb、Zn多金屬水系沉積物異常沿區域斷裂兩側成環形帶狀分布,反映區域成礦潛力大[3]。

廟溝礦區位于區域斷裂北側,區內發育兩條平行的次級斷裂,為成礦熱液的遷移、富集提供和通道和沉積空間。礦區以南的小巖體和區內巖脈發育顯示了區內熱液活動的存在。

廟溝礦區內已發現了銅礦體,規模較大,品位較好,說明礦區內曾發生過成礦過程。同時在礦區北部霧家院子、南側小南溝-大南溝各存在一條同類型的銅礦化石英脈存在,在形態和礦化蝕變類型上均相同,應該是廟溝銅礦化帶的相鄰平行礦化帶。

綜上所述,在廟溝銅礦區尋找熱液型銅礦床的潛力很大。