林業推廣服務與技術應用的效率及協同度研究

白江迪,劉俊昌,譚盼

(北京林業大學經濟管理學院,北京 100083)

林業兼顧著經濟效益和生態效益兩大重任。近幾年,林業的生態功能越來越受到重視。中國實施了一系列的林業生態保護政策,并且實施力度逐步加強,如采伐限額政策、天然林禁伐政策等,限制了林區經濟的發展。同時,中國的林業生產效率整體偏低[1-4],而林區又是國家“精準扶貧”的重要區域。“生態保障和民生改善”的戰略對林業發展提出了巨大挑戰。解決林業問題的根本出路是科技創新,林業科技是林業發展的動力來源[5],是提高林業投入邊際效益的有效途徑。

“十二五”期間,中國共取得4 768項重要林業科技成果,22項國家科學技術獎勵,轉化應用了2 200多項科技成果,林業科技進步貢獻率由43%提高到48%,科技成果轉化率達55%[6]。林業科技轉化仍有45%的提升空間,造成林業科技轉化率低的主要原因是林業推廣率低,只有46.14%。發達國家的林業科技成果轉化率為78%[7],遠高于我國,且多數學者研究發現中國的林業科技對林業經濟的貢獻率整體偏低[8-9]。科學技術成為第一生產力的核心問題是“轉化”,即科學研究孵化成新技術、新產品,才能使科學技術轉化為現實生產力,而這個轉化速度直接決定了經濟增長速度[10]。林業科技成果轉化包括基礎性研究成果轉化成應用性研究成果,應用性成果轉化成發展性成果。與林業生產直接相關的是第二個轉化過程,即林業推廣,是將科技創新成果轉化為現實生產力的重要活動過程,是確保林業技術從科研實驗室到達田間地頭的關鍵橋梁。要發揮林業科技創新的支撐引領作用,提高科技成果轉化率,需提高林業推廣效率。

從傳播學的角度分析,推廣效率的高低不僅與傳播者、受眾者有關,還有傳播者與受眾者的對接有關,但這方面的研究少見[11]。國外的林業推廣以非政府組織為主,其提供的服務存在不可靠、不適合等問題[12-13],尤其是對小規模農戶經營[14-15]。國內的林業推廣以政府組織為主,也存在許多問題,如基層農技推廣體系不能發揮其公益性的技術推廣職能,也難以起到促進現代農業發展的科技支撐作用[16]。在文獻搜集中發現,與林業推廣相關的研究極少。部分學者已經從林業推廣部門的運行機制和激勵機制[16]、林業推廣人員的行為評價及影響因素[17-18]、農戶的技術需求與選擇行為[19]、林業推廣模式[20-22]等方面進行了研究,并提出了改進意見,但從林業推廣效率、林業推廣人員和農戶兩個主體及其協同度視角如何提高林業技術成果轉化的研究較少。為探索制約林業科技成果轉化率的關鍵因素,結合二階段DEA-HR模型和GIS對28個省(市、區)的林業推廣效率及其參與主體的協調情況進行測算,分析林業推廣服務效率與林業技術應用效率的時間變化和空間變化,針對其協調情況進行了類別劃分和評價,對了解當前各省(市、區)的林業推廣現狀、特征及存在的問題具有現實意義,也可為提高林業科技成果轉化提供決策參考。

1 概念界定

1.1 林業推廣

依據《中華人民共和國農業技術推廣法》(2012年修訂)對農業技術和農業技術推廣的定義,可將林業技術定義為應用于林業的科研成果和實用技術;將林業技術推廣定義為通過試驗、示范、培訓、指導和咨詢服務等,把林業技術普及應用于林業產前、產中、產后的活動。這與雷曉剛[23]廣義的林業技術推廣定義類似,涵蓋的范圍廣,即指林業推廣人員不僅把新的林業科學技術傳授給林業生產者,以推動林業生產的發展,還要組織、教育林業生產者以提高他們的綜合文化素質,向他們提供生產、經營和生活方面的綜合指導服務與信息,提高廣大林區的社會經濟文化發展水平。本文以廣義的林業技術推廣為定義,并簡稱為“林業推廣”。林業推廣涉及社會學、傳播學、教育學和經濟學等學科。林業推廣服務是林業推廣機構向林業生產者提供林業技術產品,傳播與技術產品相關的知識信息以及提供林業技術服務的過程,包括林業技術產品和技術服務兩個方面[24]。林業技術產品是含有一定技術要素的制成品,即物化技術;林業技術服務是含有技術產品配套服務及能夠獨立發揮作用的非物化技術。

1.2 林業推廣效率

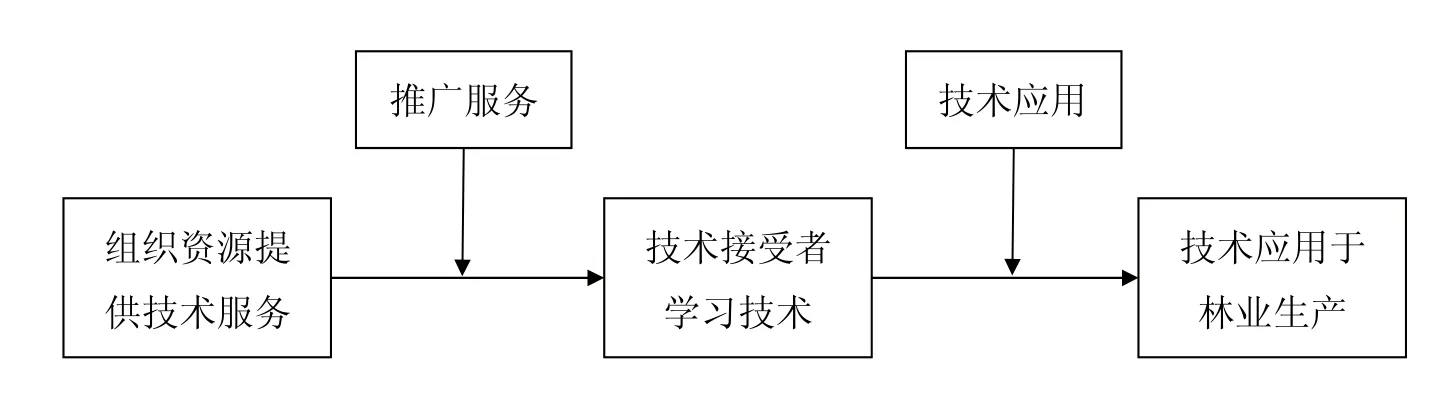

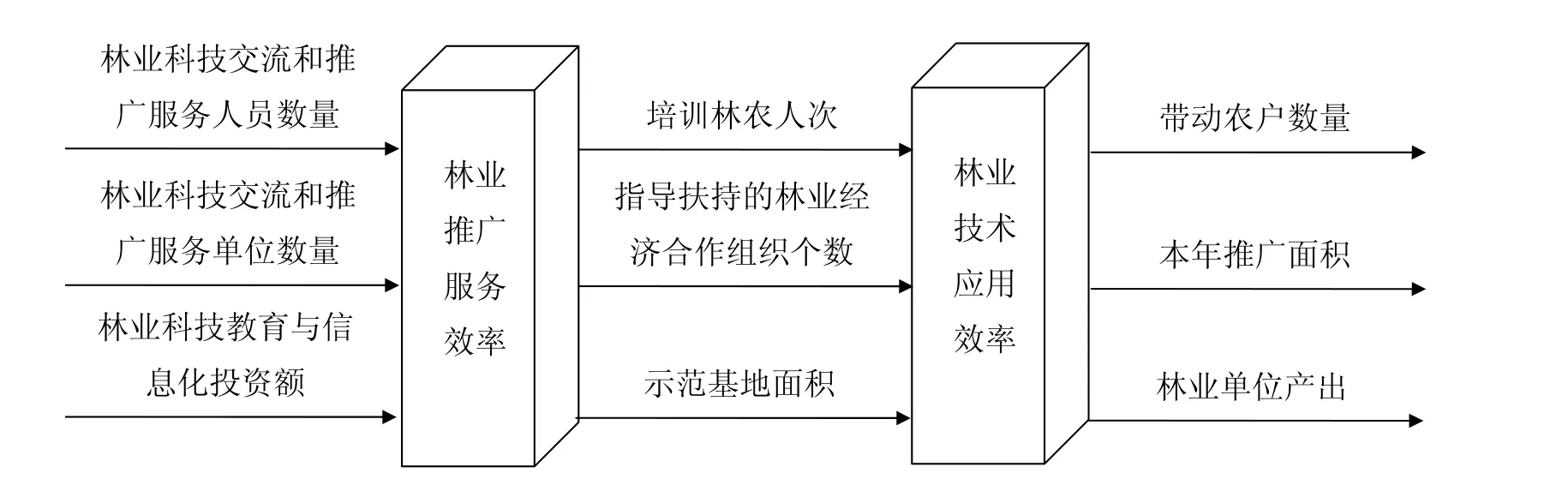

在經濟學中效率主要指的是帕累托效率,反映在特定環境中,有效配置要素資源的狀態。我國的林業推廣部門以政府主導為主,推廣效率也屬于行政效率的范疇。行政效率指為國家行政機關及其行政人員從事行政管理活動的產出同所消耗的人力、物力、財力等要素之間的比率關系,這是微觀行政效率的定義,即特定政府機構或公共組織提供相同單位的產品和服務所需要的相對成本[25]。目前,林業推廣效率還未進行完整定義,蘭肇華和代玲莉[26]根據湖北省水稻技術推廣的特點,將農業技術推廣效率定義為農戶對各項水稻技術的綜合應用率(推廣程度),具體包括11項技術。從資源配置的角度,趙玉姝等[27]和焦源等[28]將農技推廣效率定義為在完成一定質量或數量推廣任務前提下消耗和占用推廣資源的情況。依據林業推廣的技術傳遞流程(圖1)和上述分析,林業推廣效率不但涉及林業生產者的接受與應用行為,還包括林業技術推廣主體的推廣行為,因此,林業推廣效率可定義為林業推廣機構及其林業推廣人員在現有林業技術推廣條件和前提下開展推廣活動占用的資源情況與林業生產者接收技術程度的占比情況。林業推廣效率包括林業推廣人員的推廣服務效率和林業生產者接受并使用技術的效率,即技術推廣服務效率與技術應用效率。林業推廣效率反映了林業技術推廣資源的利用程度及有效配置推廣資源的程度,同時對推廣資源的有效利用與合理配置起到了監督和督促作用,其中林業推廣服務效率可用來衡量林業推廣機構利用組織資源,提升農戶林業經營水平的工作成效。而林業技術應用效率可用來衡量在林業推廣作用下,農戶的新技術采用成效。

圖1 林業推廣的技術傳遞流程Fig. 1 Transfer process of forestry extension

1.3 林業推廣服務與應用的協同度

有關協同度的研究包括要素協同[29-30]、主體行為協同[31]、區域發展協同[32]、發展階段協同[33]和發展過程協同[34-35]。林業推廣過程是林業推廣服務同林業技術應用之間的耦合和互動過程,即協同發展過程。林業推廣服務與應用的協同度可定義為林業推廣服務主體與林業技術應用主體共同完成林業技術從潛在生產力向現實生產力轉化的過程或能力。單純以供給為導向的林業技術推廣不一定為林業技術應用主體接受,單純以需求為導向的林業技術推廣不一定具有先進性。在技術推廣過程中,林業推廣的新技術能否被林業技術應用主體接受,需借助有效的信息反饋制度實現。林業技術應用主體不能完全知道新技術的先進程度和帶來的收益增長率,林業推廣服務主體也不能完全知道新技術能否進入林業生產,可能存在推廣風險和生產風險。林業推廣服務主體與林業技術應用主體共同走進協同發展階段,就有可能在協作中緩解信息反饋不通暢帶來的風險,在一定程度上提高林業推廣效率。基于協同論思想,通過對知識聯盟的各個知識主體的行為、動機和利益分析,設計科學合理的機制,加速知識共享和利用等知識活動,可以達到“1+1>2”的協同效應,實現知識聯盟績效的優化,因此,有必要對林業推廣服務主體的技術推廣行為和林業技術應用主體的技術采納行為進行協同度分析。

2 研究方法與數據說明

2.1 分析方法

目前測算效率評價方法有兩種:數據包絡法(DEA)和隨機前沿分析(SFA)。DEA方法是由運籌學家Charnes等提出的,屬于非參數統計估計方法,是借助數學規劃模型對多輸入、多輸出同類決策單元(decision making unit,DMU)(如部門或單位)的有效性進行評價。在經濟管理學科的應用主要集中在經濟系統評價與分析、人力資源管理、技術創新與技術進步、金融分析、財務管理、銀行管理、物理與供應鏈管理等領域[36]。SFA方法要求預先設定函數形式,對投入產出指標數量關系和行為假設有較高要求,屬于參數統計估計方法。

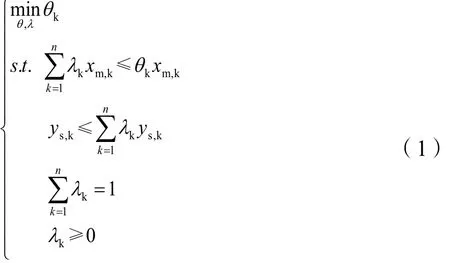

DEA方法直接利用線性規劃對DMU的相對有效性進行估計,無需參數估計和檢驗,在避免主觀因素、簡化運算和減少誤差等方面有優勢。本文研究只需對各省(市、區)林業推廣的相對有效性進行估計即可,故采用數據包絡法(DEA)測算效率。又因為林業推廣活動以獲得更廣的推廣范圍為目標,資源投入量更易受到控制,所以采用規模報酬可變(VRS)投入導向型的二階段DEA模型對林業科技推廣活動進行效率評價。對第k個DMU的模型設定為:

式中:涉及的DMU類型有林業推廣機構、農戶,共有n個決策單元(DMU),對每個DMU有m個投入、s個產出;x代表輸入指標,y代表輸出指標,λk代表第k個DMU的加權系數,θk表示第k個DMU的效率值,介于0~1之間,越接近1,效率越高。綜合效率值可進一步劃分為純技術效率和規模效率。

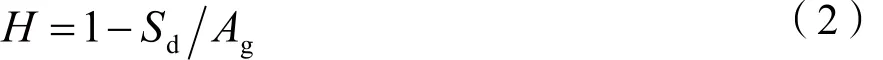

為進一步分析林業推廣服務與應用間的協調關系,采用協調度模型(HR模型)測算協調度,該方法是評價“三化”協調、城鄉協調、復合系統協調方面的主要應用方法。借鑒李鵬等[37]使用HR模型描述區域農業廢棄物基質化循環利用的各相關主體協調能力,本文采用HR模型描述林業推廣相關主體行為協調發展能力,以判斷各方主體協調狀況及未來發展趨勢。HR模型構建為:

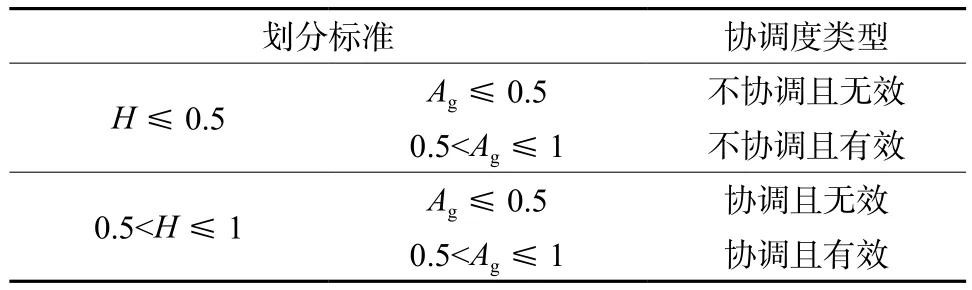

式中:H為協調度,Sd和Ag為推廣服務效率或技術應用效率的標準差和均值,即Ag=(θ1+θ2+…+θn)/n。其中H小于1,H越大,表明林業推廣參與主體的協同發展能力越高,否則,越低。依據研究內容及模型特征,以0.5為界限進行協調度劃分,即大于0.5為協調,否則不協調。考慮可能存在協調但效率低的情況,再在協調區域下按照參與主體的效率值進行劃分,分為4個標準(表1)。“協調且有效”是比較理想的狀態,表明兩階段的行為主體都實現了資源的有效配置,且達到了協調運轉的程度;“協調且無效”是比較差的狀態,表明兩階段的行為主體都沒有實現資源的有效配置,即效率同時偏低,但達到了協調運轉的程度;“不協調且有效”是更差的狀態,表明兩階段的行為主體在資源配置上存在很大偏差,呈現不協調狀態;“不協調且無效”是最差的狀態,表明兩階段的行為主體在資源配置上不但效率低且存在很大偏差,呈現不協調狀態。

表1 林業推廣參與主體行為協調度評價標準Table 1 Evaluation criteria for the synergy degree of the participants of forestry extension

2.2 指標選取

林業推廣機構與林農在技術傳播過程中面臨相同的外部環境,有一定的同質性。林業推廣服務與技術應用屬于林業技術轉化過程中的兩個階段,需明確各階段的投入產出指標。從人力、物力和資金投入角度和數據可獲得性考慮,第一階段(林業推廣服務)選取林業科技交流和推廣服務人員數量與單位數量、林業科技教育與信息化投資額為投入指標。從技術培訓覆蓋范圍、培訓質量等方面考慮,選取培訓林農人次、培訓的組織數量和站辦示范基地面積為產出指標。培訓林農人次和培訓的組織數量越多,表明技術傳遞的范圍越廣;站辦示范基地面積越大表明林業技術的示范性越好,適用性越強,越有利于農戶進行技術學習。第二階段(林業技術應用)的投入主要是農戶在技術學習中付出的努力,因此,選取第一階段的產出指標為第二階段的投入指標。從技術應用范圍和增產效果等方面考慮,選取帶動農戶數量、本年推廣面積和林業單位產出(一產)為產出指標。林業科技交流和推廣服務人員數量由上一年年末與本年年末的在崗職工人數求平均得來(圖2)。

圖2 林業推廣的二階段模型Fig. 2 Two-stage model of forestry extension

2.3 數據來源

研究所用數據資料主要來源于《中國林業統計年鑒》(2013—2016年)和EPS全球統計數據庫(中國農林數據庫)。由于2012年及以前的數據庫中沒有統計培訓林農次數的相關數據,而最新的相關數據只統計到了2016年,因此選擇2013—2016年為研究時間段。由于數據缺失原因,只考慮28個省(市、區,除香港、澳門、臺灣、天津、海南、西藏)的林業推廣效率測算。DEA模型一般要求決策單元個數至少是投入產出指標個數之和的兩倍即n≥2(m+s)。本文兩階段的投入產出個數之和均為6,分析的決策單元是中國的28個省份(市、區),符合DEA模型對樣本數量的要求。

3 結果與分析

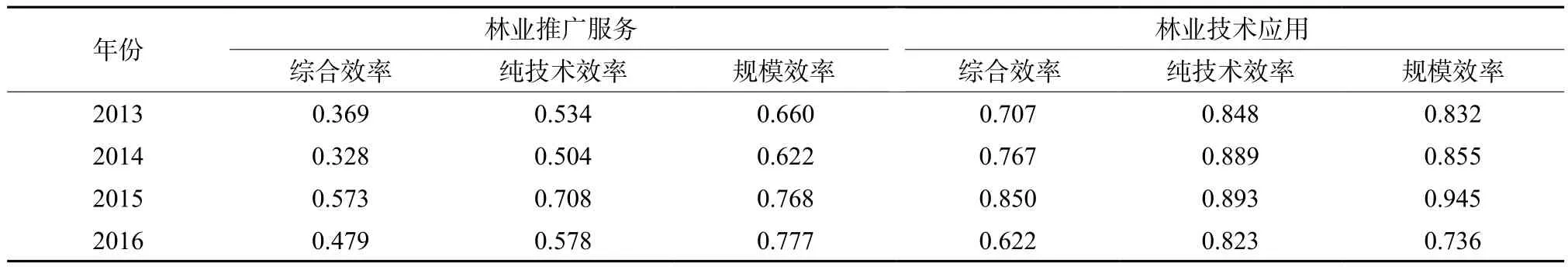

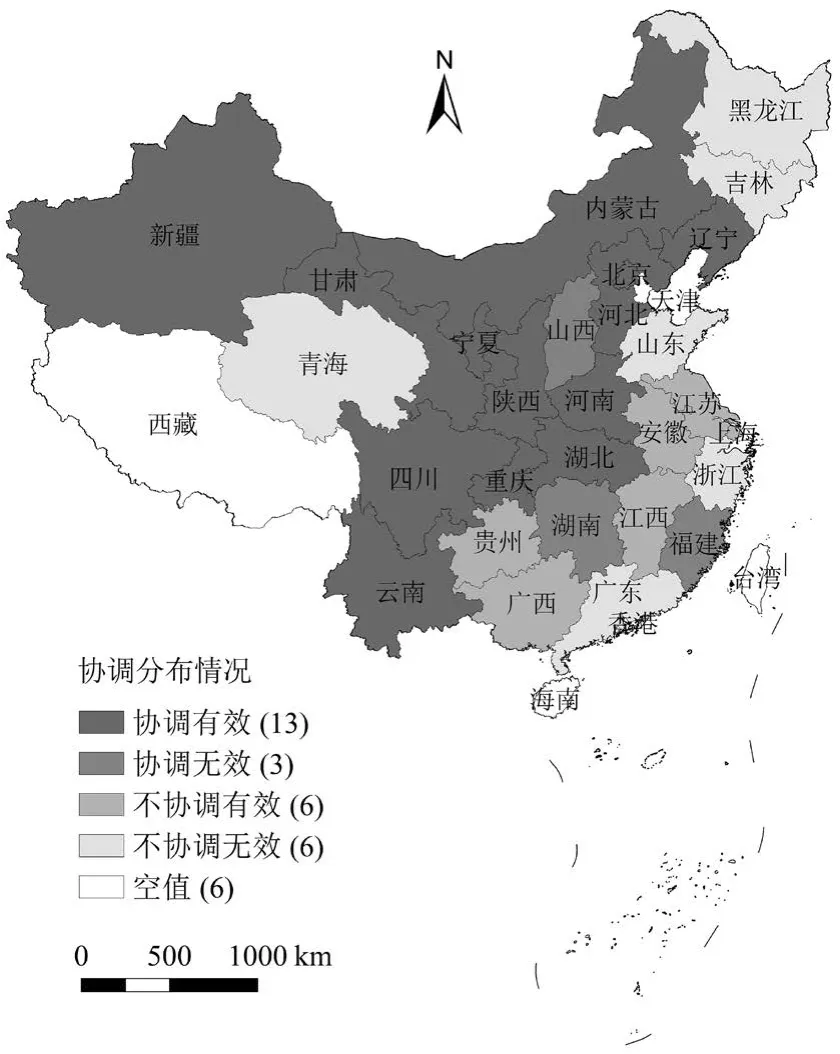

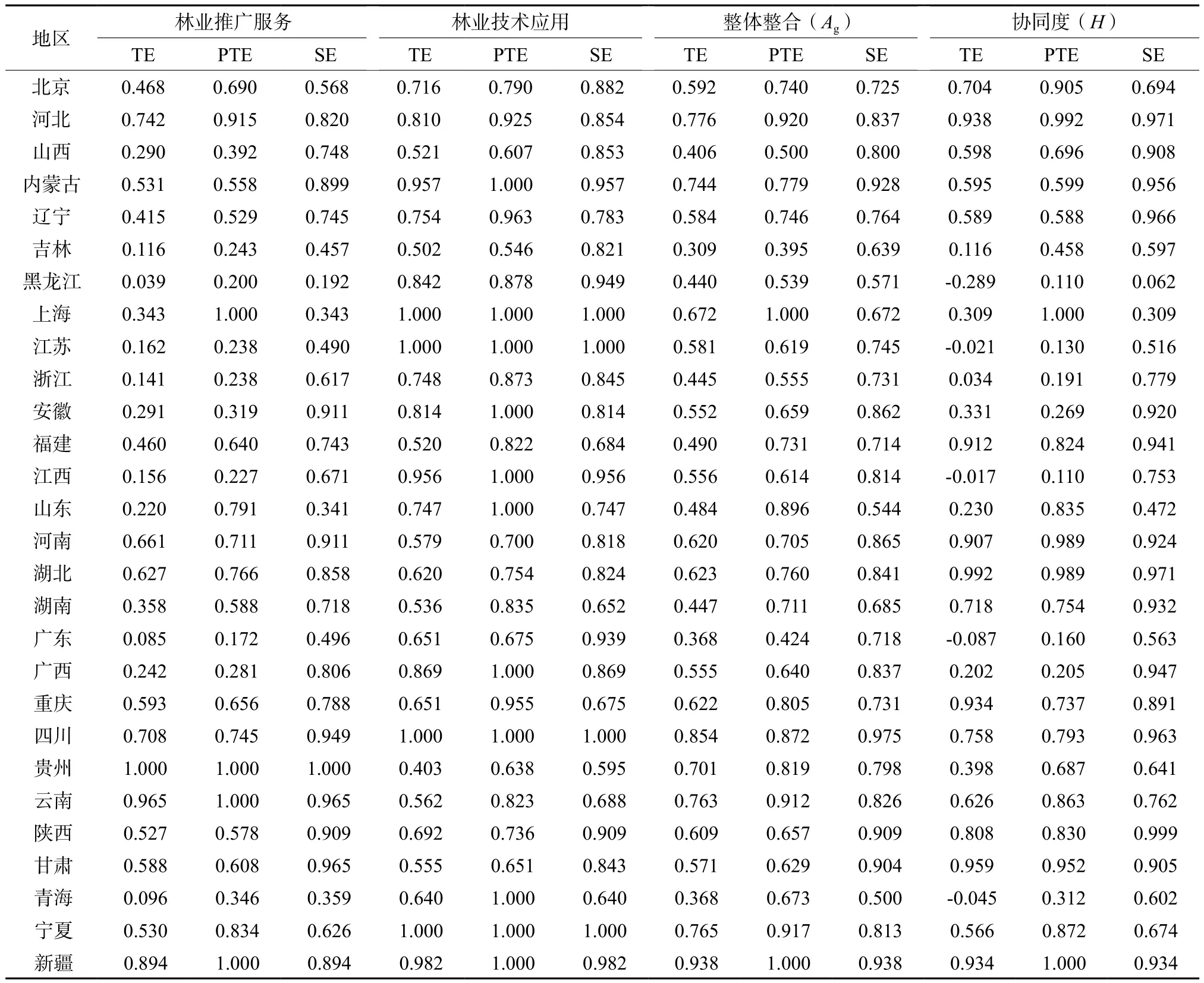

采用DEAP2.1軟件,基于投入導向型的VRS模型,測算林業推廣服務與林業技術應用兩階段的綜合效率(技術效率),并從協調度視角分析提高兩階段效率的建議。表2顯示了2013—2016年林業推廣服務與林業技術應用兩階段的綜合效率、純技術效率、規模效率的變化情況。綜合效率是純技術效率和規模效率的乘積,純技術效率是指由于管理和技術等因素影響的生產效率,規模效率是指由于規模因素影響的生產效率。為直觀顯示2013—2016年28省(市、區)林業推廣服務效率與林業技術應用效率的空間分異特征,運用Arcgis10.2軟件展示出其空間演變格局(圖3)。為進一步分析制約林業推廣效率的因素,基于協調度視角分析林業推廣參與主體行為協調情況,并進行因素分解(表3)。依據協調度評價標準,對各地區林業推廣參與主體行為進行協調度劃分(圖4)。

3.1 林業推廣服務與技術應用效率的整體分析

林業推廣服務效率存在很大的改進空間,且低于林業技術應用效率,兩者受到不同的因素制約。林業推廣服務的綜合效率偏低,最大值為0.573,最小值為0.328(表2),表明林業推廣服務主體需改進現有的林業推廣活動機制,促進林業技術的有效推廣和普及。林業技術應用的綜合效率值比林業推廣服務的普遍高,在0.622以上,這表明兩階段存在一定的不協調,林業生產者營林積極性比較高,對林業技術的需求及應用意愿要高于林業技術推廣服務工作者的供給。從時間變化上分析,兩階段的效率值在2013年到2015年都呈現增長趨勢,在2016年出現下降,表明兩階段存在一定的相關關系。2015年以來全國逐步實施天然林禁止商業性采伐政策,以支持儲備林建設工作,這對當地林業生產者的營林積極性有一定的消極影響。

在效率分解中,林業推廣服務的純技術效率偏低,林業技術應用的規模效率偏低,可見,純技術效率是制約我國林業推廣服務效率的重要因素,這與以政府為主體建設的林業技術推廣機構有關,即公共屬性導致的低效率。中國的林業推廣部門主要由政府提供,是將科技成果轉換成現實生產力的重要樞紐,但其公共屬性使得林業推廣人員服務林業生產者的積極性有所降低,存在重視對上負責,而不對下負責的問題,不利于提高林業推廣效率。規模效率是制約我國林業技術應用效率的重要因素,這與集體林區林改后分山到戶,林地經營規模減少有關,林地分散化和細碎化經營加大了林業技術大面積推廣的難度。

表2 林業推廣服務與林業技術應用兩階段的技術效率均值Table 2 Average of the technical ef ficiency of forestry extension service and forestry technology application

3.2 林業推廣服務與技術應用效率的空間分異分析

2013—2016年林業推廣服務效率在空間布局上變動不大,高效率的地區數量增多,但低效率地區仍偏多。林業推廣服務效率大于0.5的地區,主要集中在經濟一般森林資源豐富的西南地區、經濟較弱森林資源脆弱的西北地區和經濟一般森林資源一般的中部地區(圖3),且數量逐步增多,由2013年7個增加到2016年10個,但低于低效率地區個數。高效率地區的林業推廣機構提供的技術和服務更易被農戶接受,更具有工作效率。

2013—2016年林業技術應用效率在空間布局上的變化較大,但高效率的地區數量增多,且占大多數。林業技術應用效率大于0.5的地區,在空間分布上從2013年分散分布到2015年基本全面覆蓋(圖3),且數量從2013年的17個增加到2015年的25個,占大多數,到2016年降為16個。這表明隨林業的發展,農戶對技術的需求越來越多。

圖3 2013—2016 年林業推廣兩階段效率空間格局演變Fig. 3 Spatial evolution of the two-stage efficiency of forestry extension from 2013 to 2016

基于上述分析,發現2013—2016年林業推廣的兩個效率空間分布格局變化表現不一致,但高效率地區數量呈現一樣的變化趨勢,表明兩階段存在一定的相關性。有部分地區的兩階段效率水平不一致,表明林業推廣的參與主體行為存在明顯的不協調問題。

3.3 林業推廣參與主體行為協調度分析

從技術供需主體角度考慮,林業推廣部門把林業技術傳遞給林農,追求的是成果普及和大范圍、大規模的擴散,產生的社會效益大于經濟效益、間接效益大于直接效益,而林農利用新技術,追求的是林業生產帶來更高的收益,雙方存在的目標沖突導致林業推廣參與主體的行為存在不協調問題。

“協調且有效”的區域占大多數,分布呈集聚效應,有北京、內蒙古、陜西、寧夏、四川、云南等13個地區(圖4)。這些區域表現為林業推廣服務和林業技術應用兩階段不但協調發展,且效率同時有效,說明該類區域的林業推廣機制運行效果良好,且林業推廣機構管理水平和農戶技術學習能力較高,實現資源優化配置。

“協調且無效”的區域有山西、福建和湖南。這些區域的兩階段實現了協調發展,但資源配置效率還存在很大的改進空間(表3),這些區域的兩階段效率均很低,小于0.5,即產出不變的情況下,這些區域的林業推廣服務和林業技術應用的投入還有50%以上的改進空間。

圖4 各地區林業推廣參與主體行為協調分布情況Fig. 4 Synergy distribution of the participants’ behaviors of forestry extension in different areas

“不協調且有效”的區域,分布相對集中,有上海、江蘇、安徽、江西、廣西和貴州6個地區。這些區域的兩階段發展存在不協調問題,即綜合效率呈現“一高一低”現象,上海、江蘇、安徽、江西、廣西5個地區的林業推廣服務效率低,林業技術應用效率高,而貴州呈現相反現象(表3)。這表明這5個地區的林業推廣機構在提供林業技術服務時與農戶需求存在脫節問題,未有效實現推廣,而農戶依據掌握的新技術信息,結合林業生產,有效實現了技術應用;貴州則情況相反,林業推廣機構的推廣活動符合農戶技術需求,但農戶自身能力有限,未有效將林業技術應用于生產活動中。不同地區發展不協調的原因呈現差異,江蘇、安徽、江西、廣西主要受制于兩階段的純技術效率不協調(表3),即要加強雙方技術含量的一致性;上海主要受制于兩階段的規模效率不協調,即要加強雙方規模的協調發展;貴州受制于兩種效率均不協調,即雙方兩方面均要加強。

“不協調且無效”的區域有吉林、黑龍江、浙江、山東、廣東和青海6個地區,分布比較散,包括東北地區、部分沿海地區。這些區域的兩階段既未實現協調發展,也未實現資源有效配置。表明這些區域的林業技術推廣活動不但受制于林業推廣機構的影響,還受制于農戶的影響,且雙方供需存在脫節現象。山東主要受制于規模效率不協調(表3),即雙方不但要提高規模效率,還要促進規模的協調發展;浙江、廣東、青海主要受制于純技術效率不協調,即不但要提高雙方技術能力,還要使雙方保持一致的技術含量;吉林和黑龍江受制于兩種效率均不協調,即雙方兩方面均要提高,并保持一致水平。

4 結論

全國的林業推廣服務效率低于林業技術應用效率,表明農戶的林業技術應用效果要比推廣部門的技術推廣活動效果好。兩階段的效率受到不同的關鍵因素制約,其中:純技術效率是制約林業推廣服務效率的重要因素,這與以政府為主體建設的林業技術推廣機構有關,即公共屬性產生的低效率;而規模效率是制約林業技術應用效率的重要因素,這與集體林區林改后分山到戶,林地小規模經營有關。

林業推廣服務與林業技術應用兩階段效率在空間分布格局上呈現不同的變化,表明林業推廣活動存在不協調問題。林業推廣服務效率在空間布局上變動不大,而林業技術應用效率變化較大,這與市場接近程度有關。我國的林業推廣以政府主導為主,偏離市場分配規則,波動較小且效率偏低,而林業技術應用多為農戶行為,接近市場,服從市場價格調配,具有更強的波動性且效率較高。本文未對各個省份進行區域劃分,結合技術的擴散效應,應從區域協調及林業推廣參與主體協調同步發展的角度展開研究,為林業科技體系建設提供相關依據。

表3 林業推廣兩階段參與主體行為及其協調度Table 3 Participants’ behaviors and their synergy degrees in the two-stage of forestry extension model

林業推廣參與主體的協調類別呈現不同的分布特征,且不協調的原因各異。表明制約各地區的林業推廣效率提升的因素呈現不同特征,需分別解決林業推廣機構的技術推廣和農戶的技術應用存在的問題。打通林業推廣服務與林業技術應用的傳遞通道才能實現林業科技在林業發展中支撐作用。目前,兩階段效率低、協調度低或兩者并存的地區廣泛存在,嚴重阻礙了林業科技在促進林業現代化發展和優化林業產業結構中發揮支撐作用。如何實現林業推廣服務與林業技術應用的協調的經營目標,是未來很重要的研究課題,同時需要進一步探討導致林業推廣效率低與協調度低的背后微觀原因,為林業技術順利傳遞到林業生產一線打通通道.

參考文獻:

[1] 李春華, 李寧, 駱華瑩, 等. 基于DEA方法的中國林業生產效率分析及優化路徑[J]. 中國農學通報, 2011, 27(19): 55-59.Li C H, Li N, Luo H Y, et al. The efficiency analysis and path optimization of forestry input-output in China based on data envelopment analysis[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin,2011, 27(19): 55-59.

[2] 黃韶海, 王國峰, 鄧祥征, 等. 中國林業生產效率的格局與區域差異分析[J]. 世界林業研究, 2016, 29(3): 80-85.Huang S H, Wang G F, Deng X Z, et al. Variation analysis of spatial pattern and regional distribution of forestry production ef ficiency in China[J]. World Forestry Research, 2016, 29(3): 80-85.

[3] 羅小鋒, 李兆亮, 李容容, 等. 中國林業生產效率的時空差異及其影響因素研究[J]. 干旱區資源與環境, 2017, 31(3): 95-100.Luo X F, Li Z L, Li R R, et al. Temporal and regional variation of forestry production ef ficiency in China[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2017, 31(3): 95-100.

[4] 張紅麗, 康茜. 中國林業生產效率時空分異及影響因素研究[J].西北林學院學報, 2017, 32(3): 301-305.Zhang H L, Kang Q. Spatial-temporal variation of forestry production ef ficiency and its in fluence factors in China[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2017, 32(3): 301-305.

[5] 黃安勝, 劉振濱, 許佳賢, 等. 多重目標下的中國林業全要素生產率及其時空差異[J]. 林業科學, 2015, 51(9): 117-125.Huang A S, Liu Z B, Xu J X, et al. Forestry total factor productivity under multiple targets in China and its spationemporal differences[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2015, 51(9): 117-125.

[6] 中國林業網. “關于加強林業科技創新的建議”復文(2017年第5276號)[A/OL]. (2017-09-08)[2018-08-03]. http://www.forestry.gov.cn/.Chinese Forestry Website. “Recommendations on strengthening forestry scienti fic and technological innovation” reply (No. 5276 in 2017)[A/OL]. (2017-09-08)[2018-08-03]. http://www.forestry.gov.cn/.

[7] 鄭敏全. 我國林業科技推廣體系的構建和完善[J]. 江西農業,2017(9): 124.Zheng M Q. The construction and improvement of China’s forestry science and technology extension system[J]. Jiangxi Agriculture, 2017(9): 124.

[8] 孔凡斌, 吳雄平, 廖文梅. 中國林業科技進步貢獻率的要素分解及測算研究——基于2002—2011年31個省(市、自治區)的統計數據[J]. 農林經濟管理學報, 2014, 13(4): 420-428.Kong F B, Wu X P, Liao W M. Factors decomposition and calculation of contribution ratio of forestry science and technology advancement in 31 provinces (cities, autonomous regions)from 2002 to 2011[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2014, 13(4): 420-428.

[9] 柯水發, 陳章純, 趙鐵蕊. 基于灰色關聯度模型的中國林業經濟增長影響因素分析[J]. 農林經濟管理學報, 2014, 13(3): 281-290.Ke S F, Chen Z C, Zhao T X. Factors in fluencing China’s forest economic growth based on grey correlation model[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2014, 13(3): 281-290.

[10] 洪銀興. 產學研協同創新的經濟學分析[J]. 經濟科學, 2014(1):56-64.Hong Y X. Economic analysis of industry-university-research collaborative innovation[J]. Economic Science, 2014(1): 56-64.

[11] 朱方長, 殷雄. 我國農業技術推廣體系改革與創新的制度反思[J]. 中國科技論壇, 2009(2): 117-121.Zhu F C, Yin X. Institution re flection on the reform of traditional agricultural technology extension system and its innovation[J].Forum on Science and Technology in China, 2009(2): 117-121.

[12] Donus K B, Kwabena A A, Kwarteng J A. Farmers’ perceptions of the quality of extension services provided by non-governmental organisations in two municipalities in the Central Region of Ghana[J]. Agricultural Systems, 2013, 120: 20-26.

[13] Davood S, Hossein A, Kiumars Z, et al. Determining appropriate forestry extension model: Application of AHP in the Zagros area,Iran[J]. Forest Policy and Economics, 2012, 15(1): 91-97.

[14] Labarthe P, Laurent C. Privatization of agricultural extension services in the EU: Towards a lack of adequate knowledge for small-scale farms?[J]. Food Policy, 2013, 38(1): 240-252.

[15] Filippo B. The place-based nature of technological innovation:The case of Sophia Antipolis[J]. Journal of Technology Transfer,2013, 38(3): 216-234.

[16] 智華勇, 黃季焜, 張德亮. 不同管理體制下政府投入對基層農技推廣人員從事公益性技術推廣工作的影響[J]. 管理世界,2007(7): 66-74.Zhi H Y, Huang J K, Zhang D L. The effect of the governmental input under different management systems upon the grass-root agricultural technicians who are popularizing technology for public welfare[J]. Management World, 2007(7): 66-74.

[17] 申紅芳, 廖西元, 王志剛, 等. 中國農業技術推廣參與機制及其影響因素分析[J]. 華南農業大學學報(社會科學版),2012(3): 1-6.Shen H F, Liao X Y, Wang Z G, et al. An analysis of the in fluencing factors on participation mechanism of agro-technical extension[J]. Journal of South China Agricultural University(Social Science Edition), 2012(3): 1-6.

[18] Hu R F, Cai Y Q, Chen K Z, et al. Effects of inclusive public agricultural extension service: Results from a policy reform experiment in western China[J]. China Economic Review, 2012,23: 962-974.

[19] Eugenio C, Ester F, Luigi B, et al. Attitudes and behaviour of adopters of technological innovations in agricultural tractors: A case study in Italian agricultural system[J]. Agricultural Systems,2014, 130: 44-54.

[20] Ayanwuyi E. Analysis of extension services in forest conservation in Ogun[J]. Civil and Environmental Research, 2013, 3(10): 1-7.

[21] Hunt W, Birch C, Vanclay F, et al. Recommendations arising from an analysis of changes to the Australian agricultural research,development and extension system[J]. Food Policy, 2014, 44: 129-141.

[22] Erica D, Kingsley W D, Myles H M, et al. Cooperative extension: A model of science-practice integration for ecosystem restoration[J]. Trends in Plant Science, 2016, 21(5): 410-417.

[23] 雷曉剛. 林業推廣技術[M]. 陜西: 西北農林科技大學出版社,2013.Lei X G. Forestry Extension[M]. Shaanxi: Northwest Agricutual and Forestry University Press, 2003.

[24] 張曉川. 農業技術推廣服務政府與市場的供給邊界研究[D].重慶: 西南大學, 2012.Zhang X C. Study on the supply boundary of agricultural extension services between the government and the market[D].Chongqing: Southwest University, 2012.

[25] 周志忍. 公共性與行政效率研究[J]. 中國行政管理, 2000(4):41-45.Zhou Z R, Study on the publicity and the administrative ef ficiency[J]. Chinese Public Administration, 2000(4): 41-45.

[26] 蘭肇華, 代玲莉. 農業技術推廣效率對湖北水稻產量影響研究[J]. 理論月刊, 2015(2): 129-134.Lan Z H, Dai L L. Study on the effect of the agricultural extension efficiency on rice yield in Hubei[J]. Theory Monthly, 2015(2):129-134.

[27] 趙玉姝, 焦源, 高強. 農業技術推廣效率測度及影響因素研究[J]. 西安工業大學學報, 2018, 38(2): 175-181.Zhao Y S, Jiao Y, Gao Q. Agricultural technology popularization efficiency measure and its influence factor[J]. Journal of Xi’an Technological University, 2018, 38(2): 175-181.

[28] 焦源, 趙玉姝, 高強. 我國沿海地區農業技術推廣效率及其制約因素[J]. 華南農業大學學報(社會科學版), 2013(4): 12-18.Jiao Y, Zhao Y S, Gao Q, The study of agriculture extension efficiency in coastal area of China[J]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition), 2013(4): 12-18.

[29] 蘇屹, 姜雪松, 雷家骕, 等. 區域創新系統協同演進研究[J].中國軟科學, 2016(3): 44-61.Su Y, Jiang X S, Lei J S, et al. Research on collaborative evolution of regional innovation system[J]. China Soft Science, 2016(3): 44-61.

[30] 解學梅, 吳永慧. 企業協同創新文化與創新績效: 基于團隊凝聚力的調節效應模型[J]. 科研管理, 2013, 34(12): 66-74.Xie X M, Wu Y H. Synergic innovation culture and innovation performance of enterprises: The moderating effects model based on team cohesion[J]. Science Research Management, 2013,34(12): 66-74.

[31] 肖靜華, 謝康, 吳瑤, 等. 企業與消費者協同演化動態能力構建:B2C電商夢芭莎案例研究[J]. 管理世界, 2014(8): 134-151, 179.Xiao J H, Xie K, Wu Y, et al. The dynamic capacity building of the collaborative evolution between enterprises and consumers:A case study of B2C e-commerce Mengbasha[J]. Management World, 2014(8): 134-151, 179.

[32] 李琳, 劉瑩. 中國區域經濟協同發展的驅動因素——基于哈肯模型的分階段實證研究[J]. 地理研究, 2014, 33(9): 1603-1616.Li L, Liu Y. The driving forces of regional economic synergistic development in China: Empirical study by stages based on Haken model[J]. Geographical Research, 2014, 33(9): 1603-1616.

[33] 蘇郁鋒, 吳能全, 周翔. 企業協同演化視角的組織場域制度化研究——以互聯網金融為例[J]. 南開管理評論, 2015, 18(5):122-135.Su Y F, Wu N Q, Zhou X. Study on the institutionalization of organizational field based on corporate co-evolution theory: A case of internet finance[J]. Nankai Business Review, 2015, 18(5):122-135.

[34] 葛秋萍, 汪明月. 基于不對稱Nash談判修正的產學研協同創新戰略聯盟收益分配研究[J]. 管理工程學報, 2018, 32(1): 79-83.Ge Q P, Wang M Y. The bene fit assignment research on industryuniversity-research cooperative innovation strategy alliance based on modi fied asymmetric Nash negotiation[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2018, 32(1): 79-83.

[35] 胡刃鋒, 劉國亮. 移動互聯網環境下產學研協同創新隱性知識共享影響因素實證研究[J]. 圖書情報工作, 2015, 59(7): 48-54, 90.Hu R F, Liu G L. An empirical reseach of industry-university collaborative innovation tacit knowledge sharing factors in mobile internet environment[J]. Library and Information Service, 2015,59(7): 48-54, 90.

[36] 馬占新. 數據包絡分析及其應用案例[M]. 北京: 科學出版社, 2013.Ma Z X. Data Envelope Analysis and its Application Cases[M].Beijing: Science Press, 2013.

[37] 李鵬, 張俊飚, 顏廷武. 農業廢棄物循環利用參與主體的合作博弈及協同創新績效研究——基于DEA-HR模型的16省份農業廢棄物基質化數據驗證[J]. 管理世界, 2014(1): 90-104.Li P, Zhang J B, Yan T W. Study on cooperative game and collaborative innovation performance of agricultural waste recycling participants—Based on data veri fication of agricultural waste maturation in 16 provinces with DEA-HR model[J].Management World, 2014(1): 90-104.