中國科技人才政策主體協同演變研究

徐倪妮,郭俊華

(上海交通大學國際與公共事務學院,上海 200030)

0 引言

隨著全球新一輪科技革命的迅猛發展,創新驅動發展成為增強我國綜合實力謀求競爭優勢的核心戰略。創新驅動實質上是人才驅動,大力培養和吸引科技人才對于提升我國創新能力至關重要,因此制定科學合理的科技人才政策是實施創新驅動發展的重要戰略因素。科技人才政策是國家或地區針對科技人才工作的各個環節,制定頒發的一系列法律、法規、條例、辦法和措施等的總稱,其主要功能是通過營造有利于科技人才發展的良好環境,健全科技人才開發機制,培養造就一支宏大的、高素質的科技人才隊伍,為推動國家經濟社會發展提供強大的人才保證。例如,2018年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于分類推進人才評價機制改革的指導意見》,旨在建立評價標準健全、評價方式科學、管理服務完善的人才評價新機制,形成具有國際競爭力的人才制度優勢。科技人才政策體系的運行涉及到多部門之間的協同合作,包括人力資源和社會保障部、科學技術部、教育部、國家外國專家局等與科技人才工作有關的部門,由于不同部門有各自的政策目標,再加上部門之間的協調配合不足、職能劃分不清,這在一定程度上造成了“政策擁擠”,易造成政策趨同、政策沖突、資源浪費等一系列問題。我國科技人才政策制定主體的廣泛性和復雜性,從客觀上要求建立完善的科技人才政策主體協同機制,以提高政策制定與實施的有效性。因此,探究中國科技人才政策主體的協同演變特征和路徑,對于完善科技人才政策體系具有重要意義。

目前學術界有關不同領域政策主體協同演變的研究較多,主要集中于政策主體的構成、合作程度、演化過程及特征等問題。例如,有學者從單獨發文的主體構成、聯合發文的主體構成兩方面梳理了我國高新技術政策、產業共性技術創新政策的發文主體情況[1-2]。部分學者開始借助社會網絡分析法,提煉我國科技政策、產學研成果轉化政策的網絡結構特征,并通過構建廣度-深度二維矩陣分析了核心發文主體在合作網絡中的角色演變和功能演變[3-4]。還有學者分別從政策的制定主體和參與主體兩方面對網絡信息安全管理政策、創新政策的協同演變過程作了具體分析,并從協同的廣度和強度兩個維度探究了政策主體協同演變的特點和趨勢[5-6]。

現有文獻中有關中國科技人才政策主體的研究比較欠缺,并且大多是基于政策主體的發文數量進行簡單的描述性分析。例如,李明從政策的發布數量、發文主體、政策類型、作用對象等維度對新時期的中國科技人才政策進行了計量分析[7]。李燕萍等總結了“十五”至“十二五”期間湖北省出臺的科技人才政策的數量分布、政策主體分布、文種分布和類型分布特征[8]。然而尚未有學者系統闡述不同發展階段我國科技人才政策主體合作網絡的結構特征,以及各個政策主體在合作網絡演變中的作用發揮,這些問題對于闡明科技人才政策主體的協同演變路徑至關重要。本文將科技人才政策主體限定為制定頒發科技人才政策的中央政府部門,并以部門間聯合發文的情況為依據對政策主體間的協同關系進行研究。在構建科技人才政策庫的基礎上,提取出政策制定主體,運用社會網絡分析軟件Ucinet繪制政策主體的合作網絡圖譜,分析不同階段的網絡結構特征,通過構建“廣度-深度”二維矩陣探究政策主體的協同演變路徑和特征,歸納總結科技人才政策主體協同機制存在的不足之處并提出改進建議,從而通過有效的政策引導加強科技人才隊伍建設,這對于現階段深入實施人才強國戰略和建設創新型國家具有重要的理論價值和現實意義。

1 研究方法與數據處理

1.1 社會網絡分析法

社會網絡分析(Social Network Analysis,SNA)方法是一種以社會計量學和圖論為基礎的定量研究方法,旨在探究行動者在網絡中的位置以及行動者之間的關系,具體包括中心性分析、凝聚子群分析、核心-邊緣結構分析等方法,常用的軟件有CiteSpace、Ucinet、Pajek和Bibexcel等。本文主要采納了Ucinet軟件,首先構建各階段政策主體之間的N×N階鄰接矩陣,若兩個主體之間有聯合發文的情況,則賦值1,否則為0;其次將矩陣導入Ucinet中繪制各階段政策主體的合作網絡圖譜,在分析合作網絡結構特征的基礎上,探究各個政策主體在不同發展階段的作用和定位。

1.2 數據來源與處理

本文以1978年以來中央政府部門出臺的科技人才政策為研究對象,不包括地方政府發布的科技人才政策。為了保證政策文獻的權威性和相對完整性,在政策選取上遵循了以下步驟:首先,收集匯總涉及科技人才的政策匯編,例如《十二大以來重要文獻選編》《科技人才政策法規選編》等文獻選編,其中包含了許多沒有實現電子化的科技人才政策樣本。其次,在已有的政策匯編的基礎上進行補充完善,以中央政府各部委網站作為主要搜集來源,借助中國法律法規信息庫等政策系統,廣泛搜集了1978—2017年的科技人才政策共816項。最后,為了進一步確保政策文獻的針對性,筆者對初步搜集的政策樣本進行了通讀,剔除了信息不完整、內容相關度不高的樣本,同時為了提高樣本選取的信度,成立了由3名科技人才政策領域的研究人員構成的研究小組,對存在爭議的文本進行了復核,至此構建起了“中國科技人才政策文獻庫”,共收錄了704項政策。本文選取的政策文獻一方面包括了專門針對科技人才出臺的具體政策,例如2017年4月科技部印發的《“十三五”國家科技人才發展規劃》,提出科技人才的發展目標、重點任務和一系列政策措施,為加快創新型科技人才的成長和發展提供了重要遵循;另一方面也包括了所有涉及完善科技人才服務、規范科技人才行為以及其他促進科技人才成長與發展的政策,例如創新驅動發展戰略、人事制度改革、科技體制改革、科技獎勵、留學生選派等政策。

2 中國科技人才政策基本特征

2.1 政策發布數量分析

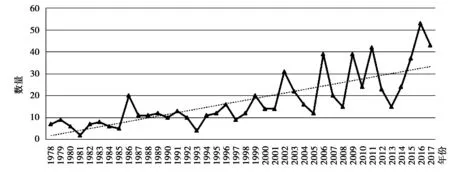

本文以國家發展戰略調整、重大歷史事件、重要政策文件頒發3個標準為依據對科技人才政策變遷階段進行劃分,將改革開放以來中國科技人才政策的變遷從總體上劃分為五個階段,分別為恢復調整階段(1978—1984年)、體系初立階段(1985—1992年)、轉型完善階段(1993—2002年)、戰略發展階段(2003—2010年)、發展創新階段(2011年至今)。各年度頒發的科技人才政策文獻數量如圖1所示,可以發現,1978年以來科技人才政策的年度頒發數量雖然有波動但整體上呈增長趨勢。

圖1 科技人才政策文獻數量的年度分布(1978—2017年)

1978—1984年為恢復調整階段,共發布45項政策文獻,占總量的6.4%,每年發布的政策數量均沒有突破10項,政策數量波動不大。這一時期的科技人才工作主要依循改革開放之初科技界的撥亂反正工作進行相應的調整變化,政策的制定較為穩定。1985—1992年為體系初立階段,共發布92項政策文獻,占總量的13.1%。1985年,伴隨著全面科技體制改革的實施,科技人才政策的制定也步入了新的發展軌道,其中1986年的政策數量突破了20項。1993—2002年為轉型完善階段,共發布143項政策文獻,占總量的20.3%。其中2002年的政策數量突破了30項,這與《2002—2005年全國人才隊伍建設規劃綱要》的出臺實施和“人才強國”戰略的提出緊密相關。為了配合“人才強國”戰略的實施,我國出臺了大量的新政策,以確保科技人才工作適應新形勢、新任務的要求。2003—2010年為戰略發展階段,共發布187項政策文獻,占總量的26.6%,從圖1中可以發現這一階段各年度出臺的政策數量波動較大,主要是由于我國的科技人才工作進入了新的發展時期。其中2006年的政策數量達到了39項,這一年召開了全國科學技術大會,提出了建設創新型國家戰略,并部署實施了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006—2020年)》,圍繞該《綱要》我國制定下發了一系列的科技人才政策文件。2011年至今為發展創新階段,截至2017年底共發布237項政策文獻,占總量的33.7%。2011年出臺的政策達到了42項,主要是因為這一年科技部等七部門聯合發布了《國家中長期科技人才發展規劃(2010—2020年)》,圍繞新一階段的科技人才隊伍建設的目標和任務,我國對當前的科技人才政策進行了調整,并制定發布了一系列新政策。2012—2013年的政策數量有所下降,從2014年開始回升,其中2016年出臺的政策數量突破了50項,呈現良好的發展態勢。

2.2 政策發文主體分析

根據對政策發文主體的統計分析,我國科技人才政策由一個權威主體單獨頒發的政策文獻達469項,占政策文獻總量的66.6%。表2列出了單獨發文數居前15位的政策主體在不同階段的發文情況,分階段來看,1978—1984年,國務院的單獨發文量最多,達到了18項;1985—1992年,科技部與人社部的發文量最多,分別頒發了15項政策;1993—2002年,除了人社部的發文量最多之外,教育部的單獨發文量也較多,達到了17項;2003—2010年和2011—2017年期間均是以人社部為主要的發文主體,分別頒發了23項和35項政策,遠超其他發文主體,其次發文量較多的主要有中國科學院、中國科協、科技部和教育部等。

表1 科技人才政策發文主體的文獻數量分布(前15位)

表2 單獨發文的主體構成及分階段發文數量(前15位)

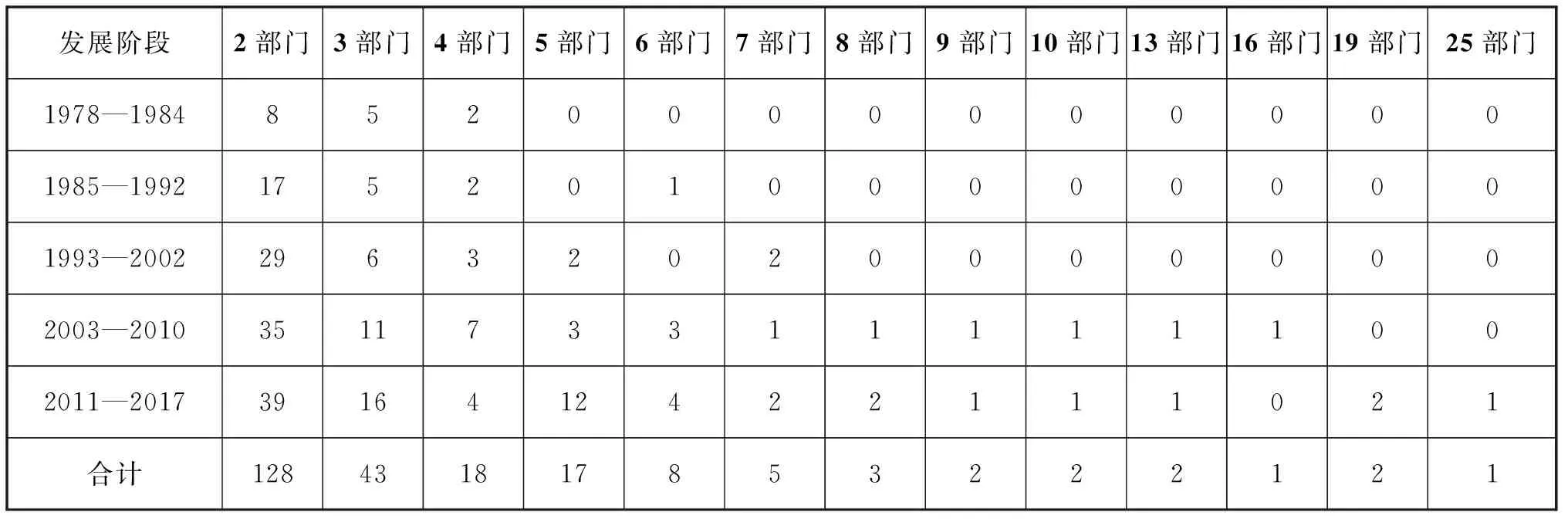

我國科技人才政策由發文主體聯合頒發的政策文獻達235項,占總量的33.4%。表3列出了不同階段的聯合發文情況,可以發現,各階段均是以2個主體聯合發文的政策數最多,合計達128項,占聯合發文政策總量的54.5%,除了人社部和全國博士后管委會的合作次數最多之外,其他合作次數較多的分別是中共中央和國務院、中共中央辦公廳和國務院辦公廳、中組部和人社部、人社部和科技部;其次由3個主體聯合發文的政策有43項,占聯合發文政策總量的18.3%;4個主體和5個主體聯合發文數分別為18項和17項;5個主體以上聯合發文的政策文獻均不超過10項,其中同一項政策聯合發文主體總數最多的達25個,反映了科技人才政策制定和頒布主體的廣泛性和綜合性,以及政府部門相互配合、協調合作的重要性。

表3 聯合發文的分階段政策文獻數量分布

3 中國科技人才政策主體協同演變實證分析

3.1 基于合作網絡結構的政策主體協同演變分析

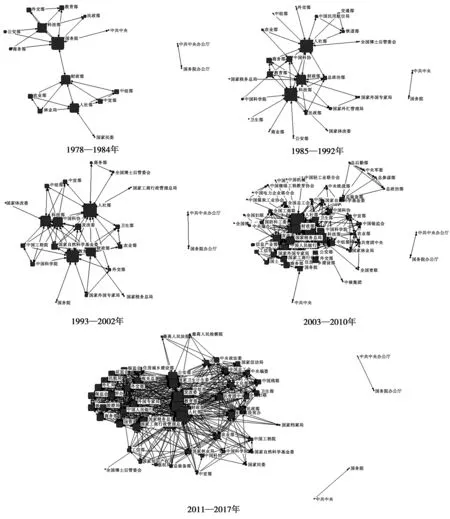

本文依據科技人才政策庫的704項政策文獻,按照1978—1984年、1985—1992年、1993—2002年、2003—2010年、2011—2017年的階段劃分,構建各階段政策主體間的N×N階鄰接矩陣。在此基礎上借助Ucinet 軟件繪制出各階段的合作網絡圖譜(見圖2),直觀地展示了各政策主體在網絡中的分布情況,圖中的節點代表政策主體,連接線代表政策主體間共同參與過一項或多項科技人才政策的頒發。

圖2 不同階段科技人才政策主體的合作網絡圖譜

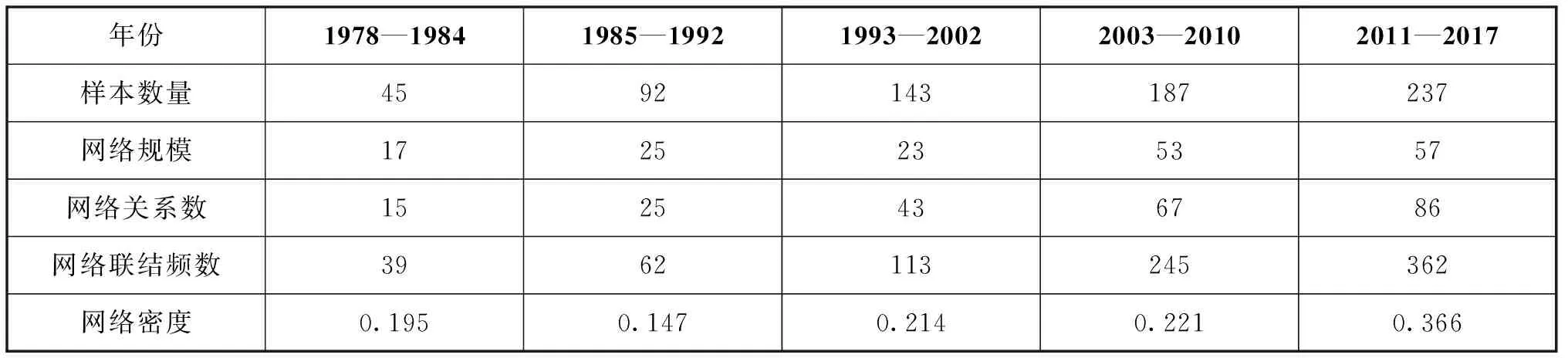

在圖2的基礎上,本文進一步對各階段合作網絡圖譜的結構特征進行測量,如表4所示,其中樣本數量指各階段頒發的科技人才政策文獻數量;網絡規模表示各階段政策的聯合發文主體數量;網絡關系數表示每一階段的聯合發文數;網絡聯結頻數指政策主體之間聯合發文的總次數;網絡密度反映了網絡中政策主體之間聯系的緊密程度,用網絡中實際存在的線的數量與最大可能存在的線的數量的比值表示。

(1)恢復調整階段(1978—1984年):這一階段共出臺了45項科技人才政策,科技人才政策的制定主體相對較少,僅有21個,國務院、科技部、財政部、人社部處于網絡中的核心位置,連接數較多。說明國家開始從科技、財政、人力資源等方面加大對科技人才工作的政策支持。聯合發文總數較少,只有15條,政策主體間缺少溝通協作,合作網絡結構比較稀疏,屬于網絡松散型。

表4 科技人才政策各階段合作網絡結構特征

(2)體系初立階段(1985—1992年):這一階段共出臺了92項科技人才政策,政策主體達25個,科技部、財政部、人社部依然處于網絡的核心位置,其中科技部和人社部還是主要的牽頭發文主體。網絡關系數和網絡聯結頻數相比前一階段均有所上升,說明各政策主體間的合作程度有所提升,網絡結構處于由松散向均衡過渡的狀態。

(3)轉型完善階段(1993—2002年):這一階段共出臺了143項科技人才政策,網絡關系數與聯結頻數分別達到43次和113次,比前一階段高出近80%,表明主體間聯合發文的次數大大增加。除了在體系初立階段處于網絡核心位置的科技部、財政部、人社部之外,教育部、中國科協、發改委也開始成為網絡的核心節點,網絡結構繼續處于由松散向均衡過渡的狀態。

(4)戰略發展階段(2003—2010年):這一階段共頒布了187項科技政策,發文主體數量擴大到53個,是前一階段的2倍之多,越來越多與科技人才工作不直接相關的政府部門也開始參與政策的制定與實施。網絡聯結頻數實現了跨越式增長,達到了245次,是前一階段的2倍之多,表明政策主體間的可達性大大提升。該階段的網絡密度與前三個階段相比有所上升,達到0.221,網絡結構也開始穩定下來,呈現以人社部、科技部、教育部、財政部、國務院、中國科學院、發改委等多主體局部均衡的形態。

我國的民族體育是在中華文化的根基上逐漸發展而來的。例如,賽龍舟比賽,是在我國傳統節日“端午節”中的表演性比賽項目。這一項目的產生是為了增強節日氣氛,并體現各宗族與地域的組織能力。但在當下的社會環境下,體育運動的文化環境已經發生了重大的轉變,職業體育與健身體育已經成為了體育運動的主要載體。在這一背景下,以節日慶典表演為主要目的傳統體育運動,已經失去了進一步發展的土壤。

(5)發展創新階段(2011—2017年):這一階段共頒布了237項科技政策,發文主體數量擴大到57個,網絡關系數和網絡聯結頻數分別達到86次和362次,比前一階段分別高出28.4%和47.8%,說明整體網絡的溝通協作能力得到進一步加強。該階段的網絡密度達到了0.366,網絡結構更加集中,人社部在網絡中的作用越來越大,與其聯合發文的政策主體達到了58個之多,基本上形成了以人社部為整體網絡核心,教育部、財政部、科技部、發改委、中組部等多主體局部均衡的態勢。除了中共中央和國務院、中共中央辦公廳和國務院辦公廳與其他政策主體不相連之外,網絡中的所有節點之間都是可達的,合作網絡整體呈現“中心緊湊均衡型”的狀態。

從總體上看,我國科技人才政策主體合作網絡規模不斷擴大,在恢復調整階段聯合發文總數為15項,發文主體僅有17個,然而到了發展創新階段,聯合發文總數已經增加到86項,發文主體也擴大到57個;與此同時,網絡聯結頻數和網絡密度總體上也呈上升趨勢,結合圖2所展現的各階段的政策主體合作網絡圖譜,可知從第一階段到第五階段,合作網絡內部各政策主體間的聯系越來越緊密,值得注意的是各階段的網絡密度均低于0.5,因此各政策主體間的溝通協作還有較大提升空間。

3.2 基于協同廣度—深度的政策主體角色演變分析

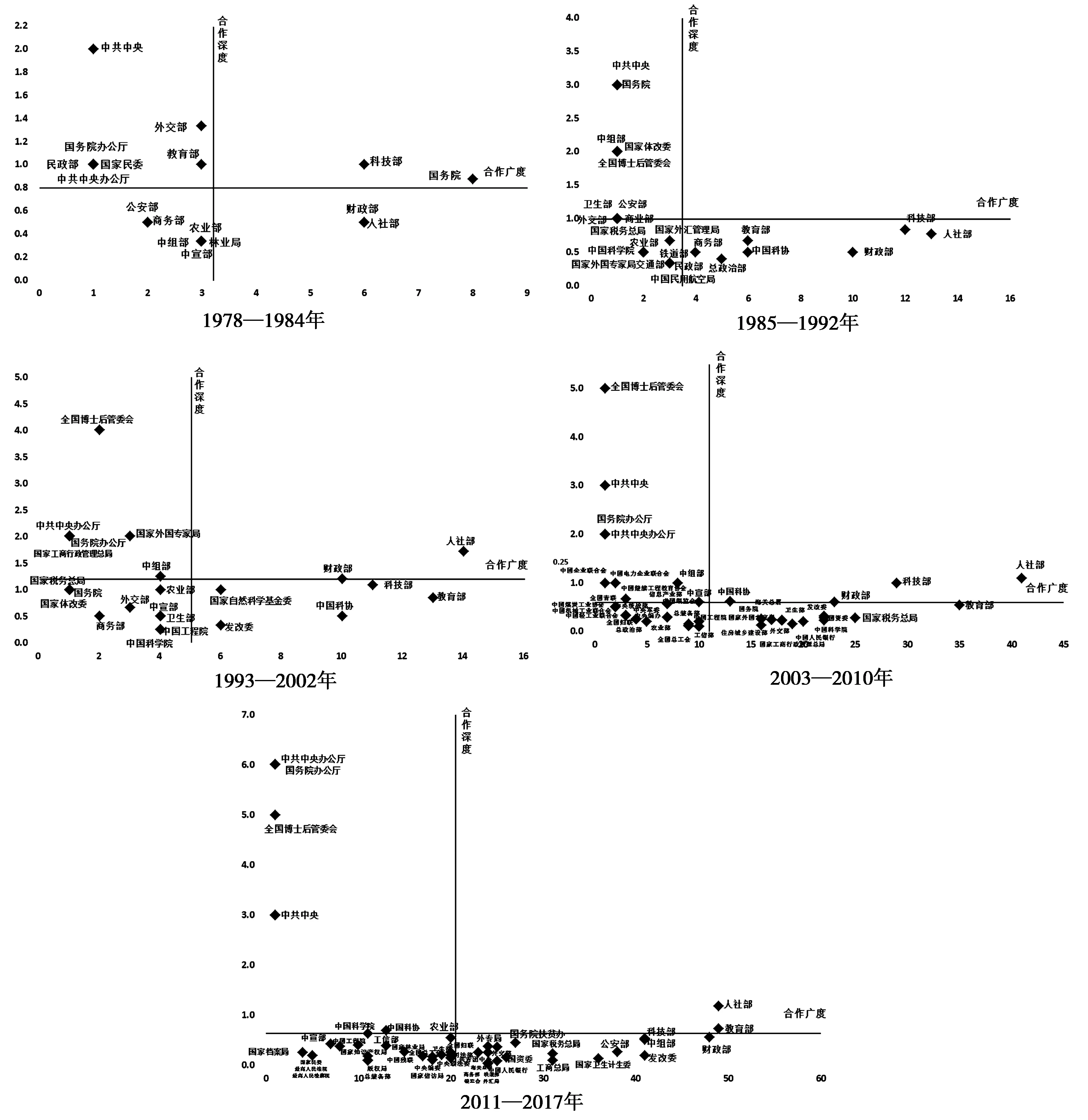

本文從協同廣度和協同深度兩個維度探究不同發展階段科技人才政策主體的協同演變路徑和特征。其中協同廣度指某政策主體聯合其他部門的個數,度數越高表明聯合其他部門的能力越強;協同深度指某政策主體聯合其他部門發文的總次數與協同廣度的比值,度數越高表明與其他部門的合作性越強。本文以協同廣度為橫坐標,以協同深度為縱坐標,以各階段協同廣度和協同深度的均值作為原點坐標,構建起協同廣度-深度二維矩陣(見圖3),將科技人才政策主體在不同階段合作網絡中的角色劃分為四種類型,分別是高廣度-高深度型(HH)、高廣度-低深度型(HL)、低廣度-高深度型(LH)、低廣度-低深度型(LL)。

圖3 不同階段科技人才政策主體在合作網絡中的角色分布

(1)恢復調整階段(1978—1984年):從這一階段政策主體的協同廣度均值為3.12,協同深度均值為0.80。從圖3中可以發現,各個節點在網絡中的位置比較分散,國務院、科技部處于第一象限,屬于核心節點,其中國務院的協同廣度最高,科技部次之,說明與其他發文主體合作頻繁,然而在協同深度方面,國務院得分低于科技部,在與其他主體合作的延續性方面有待進一步加強。中共中央、外交部、國務院辦公廳、教育部等部門位于第二象限,屬于LH型。中共中央雖然協同深度最高,但協同廣度很低,與其他發文主體合作得非常少。人社部、財政部恰好與中共中央相反,屬于HL型,是合作網絡中的一般節點,合作的延續性較差但聯合發文的主體比較廣泛。中組部、中宣部、農業部、公安部等部門位于第三象限,屬于LL型,處于網絡的邊緣位置,相互之間的聯系比較稀疏,更多的是通過一般節點來與核心節點進行聯系。

(2)體系初立階段(1985—1992年):這一階段政策主體的協同廣度均值為3.48,協同深度均值為0.99,兩者與前一階段比較均有所上升。圖3顯示沒有處于第一象限的發文部門,國務院從第一象限轉移到了第二象限,在協同深度方面得到了極大提升,但協同廣度大大降低,和中共中央一樣屬于LH型,二者在合作網絡中主要起政策導向的作用。科技部由前一階段的HH型轉為HL型,教育部則從LH型轉為HL型,與人社部、財政部、中國科協等部門處于第四象限,聯合發文的部門數量較多,但與各部門的合作次數較少,缺乏持續性。外交部、國家稅務總局、公安部等部門恰好處于第二象限和第三象限的交界位置,協同深度達到了平均水平,但協同廣度遠低于平均水平。交通部、農業部、中國科學院、國家外國專家局等屬于LL型,這類節點在網絡中屬于邊緣角色,較少參與聯合發文。

(3)轉型完善階段(1993—2002年):這一階段政策主體的協同廣度均值為5.0,協同深度均值為1.2。由圖3可知合作網絡結構開始更加明晰。人社部從HL型轉變為HH型,成為核心節點,在協同廣度方面繼續延續了前一階段的表現,最高分表明人社部聯合其他部門的能力最強,在協同深度方面的得分也超過了平均水平,部門間合作性表現較好,總體反映了人社部對科技人才工作支持力度的提升。財政部、科技部位于第四象限的邊緣位置,在努力向第一象限靠攏,教育部、中國科協等部門依然屬于HL型。全國博士后管委會、中共中央辦公廳、國務院辦公廳等部門屬于LH型,其中全國博士后管委會的協同深度最高,而協同廣度較低,這主要是因為其聯合發文的部門比較單一。國家外國專家局在這一階段的變化比較大,從前一階段的第三象限轉移到了第二象限,成為LH型,在科技人才政策制定中的作用明顯上升。其他一些部門例如中國科學院、外交部、農業部等依然處于合作網絡的邊緣位置,在信息交流中發揮的作用較小。

(4)戰略發展階段(2003—2010年):這一階段聯合發文的政策數量和主體數量明顯上升,協同廣度均值為11.02,較前一階段明顯上升,協同深度均值為0.58,較前一階段出現了下降趨勢,表明越來越多的政策主體間建立了合作關系,但這種關系不夠緊密。如圖3所示,人社部依然位于第一象限,屬于HH型,其聯合發文的主體最多,達到41,明顯超過其他部門。科技部重新回到了第一象限,財政部、中國科協也從前一階段的第四象限轉移到了第一象限,成為核心節點,反映了部門間的溝通合作程度有較大提升。教育部位于第四象限的邊緣位置,在努力向第一象限靠攏,其在協同廣度方面的表現僅次于人社部,表明教育部聯合其他部門的能力很強。全國博士后管委會、中共中央辦公廳、國務院辦公廳等部門依然位于第二象限,屬于LH型。國家外國專家局從LH型轉為了HL型,協同深度的降低主要是因為聯合發文的部門數量增加明顯。國家稅務總局、中國科學院、外交部、商務部、衛生部等部門則從LL型轉為了HL型,表明聯合其他部門的能力增強,但在合作的延續性方面依然有待加強。這一階段還增加了許多新的發文部門,例如總參謀部、總后勤部、總裝備部等軍隊部門,以及中國機械工業聯合會、中國輕工業聯合會、中國煤炭工業協會等行業協會,反映了科技人才工作涉及的部門職能廣泛,政策主體合作的規模在不斷擴大。

(5)發展創新階段(2011—2017年):這一階段政策主體的協同廣度均值繼續上升,達到了20.47,協同深度均值為0.64。如圖3所示,教育部從前一階段的第四象限轉移到了第一象限,與人社部共同構成核心節點,協同廣度最高,聯合發文的部門數達到了49;而財政部、科技部則從第一象限轉移到了第四象限,協同廣度依然很高,但協同深度開始收縮,與中組部同屬于HL型。從協同深度上看,中共中央辦公廳和國務院辦公廳遙遙領先其他發文主體,其次是全國博士后管委會、中共中央,這些部門的協同深度較高,而協同廣度很低,這是因為合作對象比較單一,例如中共中央辦公廳和國務院辦公廳經常成對出現。中國科協和中國科學院在這一階段的變化比較大,中國科協從HH型轉為了LH型,中國科學院則從HL型轉為了LH型,二者恰好處于第二象限和第三象限的交界位置,協同深度達到了平均水平,但協同廣度明顯下降,與其他部門的溝通合作不足。國家稅務總局、外交部、國家外國專家局、商務部等部門依然處于第四象限,聯合發文的主體比較廣泛但合作的延續性較差。這一階段繼續增加了一些新的發文部門,例如銀監會、證監會、保監會等金融監督機構,以及旅游局、民航局、外匯局等部門,這些新的部門大多屬于LL型和LH型,這是由于在與其他部門聯合發文時主要起輔助作用,在協同廣度和協同深度方面均處于較低水平。

從總體來看,科技人才政策主體在不同階段的角色一直在變化。恢復調整階段的核心節點是位于高廣度高深度象限的國務院和科技部,這兩個部門在改革開放之初被賦予了更多的政策職能,主要依循科技界的撥亂反正對科技人才工作進行相應的調整變化;到了體系初立階段,國務院轉變為LH型,科技部則轉變為HL型,沒有處于絕對核心位置的政策主體;再到轉型完善階段,人社部轉變為HH型,成為核心節點,在之后的兩個階段也始終處于第一象限,其協同廣度連續在三個階段都是最高的,并且隨著時間的變化增長明顯,表明與其他政策主體的信息交流非常廣泛;在戰略發展階段,科技部、財政部和中國科協也紛紛進入高廣度高深度象限,與人社部同屬于核心節點,反映了我國開始側重于通過科技、財稅等領域的支持來促進科技人才政策的制定和實施;到了發展創新階段,教育部從前一階段的HL型轉變為HH型,與人社部共同構成了核心節點,并且在協同廣度和協同深度方面持續強化。

4 結論與啟示

本文以部門間聯合發文的情況為依據對科技人才政策主體間的協同關系進行研究,得出如下結論:

(1)根據對政策發文主體的統計分析,雖然各階段科技人才政策的聯合發文量呈逐年增長趨勢,但總體比例依然不足,聯合發文政策數僅占政策文獻總量的33.4%,是單獨發文政策數的二分之一,表明政策主體間的溝通協作依然有待加強。在單獨發文方面,我國單獨制定科技人才政策的部門達40個之多,其中人社部發文量最多,達到96項,占政策文獻總量的13.6%。在聯合發文方面以兩個主體或三個主體的合作為主,聯合發文主體最多的高達25個,表明我國科技人才政策涉及領域較廣,其中起牽頭作用的主要以人社部、中組部、科技部、教育部等為主,這四個部門牽頭發文的政策數量合計150項,占聯合發文政策文獻總量的近64%。

(2)我國科技人才政策主體的合作網絡結構的演化呈顯著的階段性特征,從總體上看,合作網絡規模不斷擴大,表明科技人才政策由開始的單獨發文為主逐漸向多部門聯合發文過渡;網絡聯結頻數和網絡密度呈上升趨勢,反映了主體間的合作程度在不斷改善;合作網絡逐漸由松散型向局部均衡型、中心緊湊均衡型方向發展,政策主體間的協同作用不斷加強。

(3)根據不同發展階段協同“廣度-深度”二維矩陣的分析結果,可以發現隨著時間的推進陸續有政策主體進入高廣度高深度象限,成為合作網絡的核心節點。在恢復調整階段,國務院和科技部占據了網絡中的核心位置,改革開放伊始這兩個部門是科技人才政策制定和監督實施的主要部門。人社部從轉型完善階段開始,在后面的各個階段發揮了巨大作用,始終處于高廣度高深度象限,并且不斷加強了其在網絡中的核心地位,這主要是由于人社部的特殊性,其作為促進就業、人事管理以及貫徹落實人才強國戰略的重要部門,在科技人才政策的制定中地位突出。科技部、中國科協和財政部在戰略發展階段中成為核心節點,這些部門掌握的科技資源和經濟資源對科技人才政策的制定起到了很好的支撐作用。此外,在科技人才培養中高等教育是非常重要的一環,因此教育部在合作網絡中的協同廣度和深度持續加強,并且在創新發展階段成為核心節點,側面反映了教育領域對科技人才工作支持的重要性在不斷強化。

基于對我國科技人才政策主體協同演變的分析結果,可以發現演變過程中存在的問題。第一,參與科技人才政策制定的主體高達82個以上,具有政出多門的現象。由于不同部門有各自的政策目標,再加上部門之間的協調配合不足、職能劃分不清,易造成制定的科技人才政策、實施的人才專項計劃出現趨同甚至相互沖突的問題。以海外高層次人才引進政策為例,中組部、人社部、教育部、中國科學院、國家外專局、中國科協、海關總署等部門均出臺了一系列人才引進配套政策,出現了職能交叉與重疊過多的問題。第二,科技人才政策主體的協同狀況不均衡。雖然政策主體間的協同程度在不斷強化,但協同主體存在過于集中的問題。1978—2017年五個發展階段的高協同廣度值主要集中為人社部、科技部、教育部、財政部、中國科協等部門;高協同深度值主要集中為全國博士后管委會、中共中央、中共中央辦公廳和國務院辦公廳等部門。這些核心主體的協同廣度和協同深度總體上呈現增強的趨勢變化,尤其是協同廣度值的增長非常明顯。然而國家外專局、發改委、國家稅務總局、國家知識產權局等部門在協同廣度和協同深度方面的表現處于較低水平,這些部門的政策制定及部門協作職能未能充分發揮,不利于快速調配資源為科技人才工作提供有效的政策支撐。

因此,伴隨著我國科技人才工作的深入開展,在今后的政策制定中,應進一步完善科技人才政策主體協同機制。一方面,構建有效的跨部門溝通協作機制,通過細化政策目標,明確人社、教育、財政、科技、稅務等部門與人才工作相關的職能和責任,減少因職能劃分不清造成的跨部門協同困境,并科學選擇聯合發文、單獨發文的行文方式。另一方面,除了繼續發揮人社部、科技部、教育部等傳統主力部門的推動作用之外,更加注重發揮其他部門的政策制定和部門協作職能,例如在優化人才引進環境、開發國外智力資源方面起關鍵作用的國家外專局;針對科技人才的資金支持,要注重發揮銀監會、保監會、證監會等對民間資本流向的引導和撬動作用;國家知識產權局應采取積極措施和有效政策,強化與科技人才有關的知識產權保護和管理工作,切實保障科技人才的技術權益和經濟利益;此外,要注重人才培訓、創業服務、科技獎勵、財政補貼、稅收優惠、基地建設等政策的配套聯動,針對不同行業領域的科技人才,實施多層次、多渠道的政策措施,從而實現更高層次、更有效率的資源配置,形成政策合力協同推進科技人才工作。