蘭花狂熱癥席卷歐洲

蘭花狂熱癥在1820 年代已經蔚然成風:卡特蘭讓園藝界興奮不已;除了倫敦苗圃商人羅迪吉斯之外,又有其他種苗商加入到專門栽培蘭花的行列中來;英國園藝學會在位于奇西克的花園開設了一座“蘭花房”,展出這些擁有迷人花朵和奇特生長習性的新引進蘭花,展覽很受歡迎。但這種狂熱的影響程度有限,因為種植附生蘭的嘗試常常以死亡的植株和沮喪的園丁告終。

在當時,蘭花愛好者們有一種錯覺,認為所有外國蘭花都需要種植在腐爛樹皮和悶熱環境中。在糊里糊涂的蘭花種植初期,還能找到更奇怪的誤解。例如,英國園藝學家約翰·林德利曾告訴自己的讀者應該將來自遠東的蝦脊蘭屬(Calanthe)物種種在一個“火爐”里,并安置在樹皮或木頭筏子上,就好像它們是“氣生植物”那樣。他十分清楚這些植物來自涼爽山間林地的地面,但是蘭花的神秘似乎擋在了他和常識之間。無獨有偶,當英國園藝學會在1830年公開其在蘭花栽培方面的研究成果時(在林德利的指導下),也沒有提到幾乎所有蘭花的首要需求——通風。由于林德利的權威被認為是絕對可靠的,于是金錢和植物的生命都這樣白白浪費了。

羅迪吉斯等苗圃商不再是園藝行業神秘分支的邊緣經營者,而是成為了引領園藝新熱情的大承辦商,負責從野外引進數百個新物種,并讓任何有手段和好奇心的園丁能夠得到它們。為迎合新的需求,這些苗圃以德文郡公爵和其他偉大的愛好者如克尼珀斯利莊園的詹姆斯·貝特曼為榜樣,雇用自己的蘭花搜集者。一種新的“職業”由此誕生,它或許是園藝相關職業中最繽紛多彩的——蘭花獵手。

蘭花獵手

蘭花栽培學在當時還很稚嫩。一旦進入栽培,植株只能通過分株或播種繁殖,這是兩種很慢且不穩定的方法。因此,蘭花狂熱癥高峰時期幾乎所有出售的植株都是從野外采集的成年蘭花。商業蘭圃以及為它們供貨的蘭花搜集者之間存在激烈的競爭。新發現一棵成熟植株(如卡特蘭)就能改變一個蘭圃的命運。關于新發現的報告刺激著國內永無止境的需求,導致蘭花獵手們爭先恐后地拼命搶奪先機,常常要穿過危險的未知之地才能奪取屬于自己的獎賞。在“蘭花之王”亨利·弗雷德里克·康拉德·桑德的一份公告中,當時流行的競爭和對抗精神躍然紙上,這是他寄給自己的搜集者阿諾德的,關于某個競爭者的一封信:

既然這家伙已經表現得如此粗野無禮,我們必須竭盡所能地報復,跟他扯平。我希望你看到這些文字之前已經在去往梅里達的途中了,并且在懷特(對手洛的蘭花獵手)之前抵達那里。一定要贏過那小子。

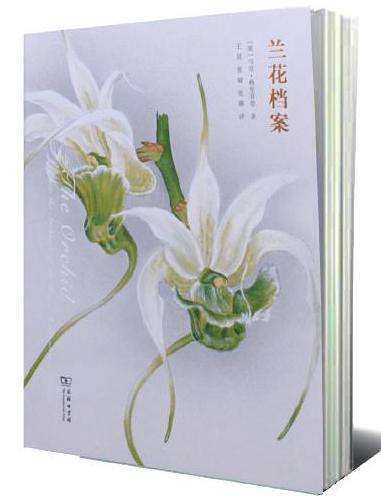

這種對抗最丑陋的一面在于,蘭花獵手經常將他們遇到但無法運回家的所有蘭花全部毀掉,破壞的不僅是他們競爭對手的成功機會,遭殃的還有無可取代的蘭花生境。這種肆意破壞的行為并非必要。當他們變得更有組織后,蘭花獵手后面跟著成群馱工和騾子,最近的港口還有大型貨船等著他們。一個搜集者很有可能將整個蘭花種群全部搬走,運到翹首以盼的西方公眾面前。例如,為了搜集當時最流行的齒舌蘭(Odontoglossum crispum),在哥倫比亞的一次獵蘭行動就砍倒了4000棵大樹,在它們倒下的樹干上采集了10?000棵植株。

1895年,蘭花搜集者卡爾·約翰森從麥德林發來報告:“如今它們(蘭花)在這里已經消失滅絕,這肯定是最后一季了。我已經沿著達瓜河走了個遍,沒有一株蘭花留下;上一次我在那里的時候,人們每次只帶來兩三棵植株給我,還有人兩手空空,什么都沒找到。”

有時候,這些掠奪行徑對生物多樣性的破壞比一開始想象的更嚴重——例如,在羅貝林將自己搜集的21?000株菲律賓的蝴蝶蘭屬物種運回“安全”的歐洲溫室之前,一場颶風將其毀壞殆盡;而威廉·米克利茲搜集的滿滿一船石斛屬蘭花在西里伯斯島的港口葬身火海。

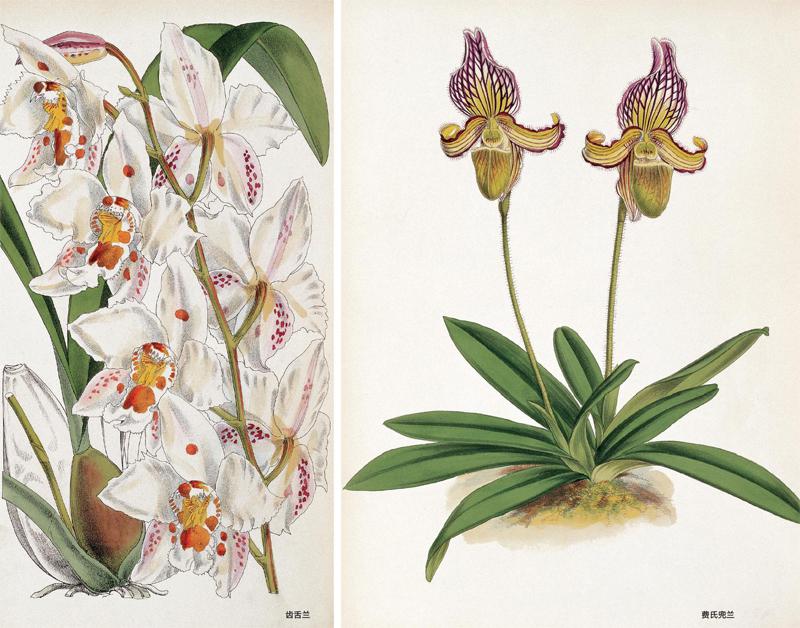

那些安全到達的蘭花是贊助搜集者的苗圃的資產,但它們要進入零售市場,常常得通過專門經營蘭花的拍賣行。這些拍賣行會利用海報和報紙廣告做宣傳,進行盛大的公開拍賣。例如,來自阿薩姆邦的白旗兜蘭(Paphiopedilum spicerianum)曾經在野外被發現過一次就不見了蹤影。然后,在毫無預兆的情況下,最初搜集并存活下來的少量植株中突然有一棵在溫布爾頓一位夫人的暖室里開了花,在蘭花種植界掀起了一場空前的躁動和渴望。桑德一點兒時間也不愿拖延,立刻派自己的搜集者福特曼深入野外尋找更多這種蘭花。

這位蘭花獵手的探尋之旅毫不輕松。在福斯特曼懷疑生長著這種蘭花的山坡上,植被是如此茂密,以至于他不得不順著冰冷的山間小溪爬上山坡。當他終于在一面峭壁頂上發現了這種難以捉摸的兜蘭后,他的搬運工人卻拒絕幫助他采集——直到他同意返回他們的村子,開槍打死一頭一直侵擾他們的食人老虎。福斯特曼履行了自己的諾言,蘭花也運回了歐洲:桑德爾在一天之內賣掉了4000株白旗兜蘭。這一時尚風潮從倫敦南部一座花園中開始,然而它對這種蘭花的野外生存狀態造成了極大影響,在它的原產地印度,該物種至今仍未恢復。這次異域掠奪的戰利品大部分都交給了普羅瑟羅和莫里斯交易,它們是所有經營蘭花業務的拍賣行中最有聲望的。正是在它們的支持下,消失已久且被眾人夢寐以求的卡特蘭在被桑德重新引進后,重回園藝界。它們為這種蘭花鼓吹不已,說它是“斯溫森的正宗老株”、“真正的老式典型植株”。一錘定音賣出了2000棵蘭花。

在這段時間前后,桑德在他的圣奧爾本斯苗圃每月能收到多達300箱卡特蘭。為了讓讀者更好地理解,有必要做一定說明:桑德位于英國的苗圃只是他的三座苗圃之一(其他兩座位于布魯日和新澤西);蘭花是裸根運輸的,而且包裝得就像沙丁魚一樣滿滿當當;卡特蘭屬只是桑德涉獵的數百個屬中的一個。蘭花狂熱癥,對珍稀、異域風情和獨有性的追求,已經變成了一項產業。

獵蘭行為開始式微

龐大的蘭花市場自1850年代以來開始發展,在此期間,技術革新以及適合冷涼環境物種的引進相結合,使中產階級開始有能力購買蘭花。雖然成千上萬的人(而不是百萬之眾)領會了這個啟示,但蘭花的高貴形象一直延續到愛德華七世時代末。獵蘭行為仍在繼續,一株蘭花的易手仍然可能需要成百上千的基尼;蘭花愛好者仍然屬于顯貴之列。這些顯貴人物中最著名的一位是約瑟夫·張伯倫,他位于伯明翰附近海布里的龐大收藏讓他的紐扣孔總是不缺少裝飾(齒舌蘭是理想選擇),這些裝飾用的蘭花跟他睥睨萬物的單片眼鏡一樣,都成了這位英國政治家的標志。

1903年,倫敦的歡樂劇院在音樂喜劇《蘭花》中用詼諧的方式表現了張伯倫的癖好。該劇講述的是一位植物獵手想盡辦法將一株珍貴蘭花運給商務部部長奧布里·切斯特頓的故事。對蘭花高貴形象的反應并不總是這樣有幽默感。

13年后,婦女參政運動人士摧毀了邱園的蘭室,將玻璃、花盆和植物統統打碎。媒體在報道時儼然成了這些蘭花和邱園的代表——“瘋狂的婦女襲擊邱園”(《每日快報》);“邱園蘭花被毀”(《標準晚報》)。但是這些婦女們的行動引起了一些人的共鳴,他們開始將蘭花視為享有特權且過時的男權主義的標志。

獵蘭行為在1910 年左右開始式微,造成這種現象有幾個原因。其中兩個是令人高興的:我們開始掌握繁殖的技藝(如果還稱不上科學的話);以及雜交種逐漸開始受到歡迎。這兩個因素都緩解了野外蘭花種群的壓力,而且這兩個趨勢都在20世紀中持續發揮作用,從而促使許多本書呈現的美麗植物的誕生。

促使蘭花獵手這一職業消失以及蘭花狂熱本身逐漸熄滅的其他因素就不那么令人開心了。蘭花獵手們在僅僅幾十年前才開始大肆掠奪的許多蘭花生境此時已經裸露無遺了。在全世界云霧繚繞的山頂、紅樹林沼澤和熱帶大草原,已經沒有蘭花剩下了。

即使大自然的供應沒有中斷,蘭花狂熱癥也會隨著第一次世界大戰的爆發而告終。燃料價格因為戰爭原因飆升,園丁們紛紛奔赴前線造成園藝界勞動力奇缺,溫室設施就這樣被棄用了。

在接下來的一個世紀,總是充滿神秘魅力的蘭花仿佛鳳凰涅槃一般從大火爐破碎的窗格玻璃和扭曲的大梁中再次騰飛。我們已經完善了種植、繁育和雜交技術,而且所有產品都在百萬大眾的購買力范圍之內。有新物種被發現,而曾經滅絕的物種也被重新發現。它們也在我們的收藏中占有一席之地。不過,至少在最近一些年,它們是以符合道德倫理的方式來到我們身邊的,因為我們開始致力于保護野生蘭花的存在——這一緊迫的任務肯定會讓蘭花狂熱癥時代的英雄(也是惡人)感到困惑。

蘭花檔案

作者: [英] 馬克·格里菲思

出版社: 商務印書館

譯者: 王晨 / 張敏 / 張璐

出版年: 2018-2

頁數: 389

定價: 145.00

裝幀: 精裝

叢書: 涵芬博物