奧運背景下我國攀巖運動發展現狀及對策研究

□ 徐東彪

(中國地質大學(武漢)研究生院 湖北 武漢 430074)

1、研究對象與方法

我們運用文獻資料法、數理統計法、對比分析法和邏輯分析法對2017年攀巖世界杯的各項目第一和前八名的成績與我國攀巖運動員在世界杯各個項目年度最好成績進行深入的分析與研究,同時針對我國攀巖科研人員、攀巖職業資格和我國攀巖選材三個維度來分析我國攀巖現狀。

2、分析與討論

2.1、我國世界杯攀巖成績與世界杯冠軍成績對比情況

2017年國際攀聯攀巖世界杯在我國重慶舉辦,可以說是對我國攀巖運動競技水平的一次全面挑戰與檢驗,我國攀巖運動員在比賽中的成績也反映了我國現階段攀巖運動的發展現狀。表1為2017年我國攀巖運動員在攀巖世界杯比賽中的成績與他國優秀運動員的競賽成績對比情況,從表1對比中可以看出我國攀巖運動在男子速度賽項目中具有與世界強手競爭的水平,其它項目距世界頂尖水平還具有一定的差距,爭奪世界大賽獎牌還具有一定的困難。針對攀巖速度賽中,選手比拼的不僅是訓練水平,更加比拼的是心理抗壓能,一方面我們在研究中發現在男子15米速度賽中在鐘齊鑫以6.26秒打破世界紀錄后,中國攀巖速度賽項目水平停滯不前,甚至略有后退現象,另一方面歐美優秀攀巖選手在速度賽中快速的進步,占據了相當大的優勢。而在攀巖難度賽與攀石賽中我國選手距優秀選手成績差值較大,這對于我國攀巖項目備戰2020年東京奧運會是個不小的挑戰。

表1 2017年攀巖世界杯中我國選手與冠軍成績對比情況

2.2、我國攀巖運動發展空間分布情況

我國攀巖運動各省市發展分布不均,持有攀巖相關職業資格證書較少,隨著攀巖運動的發展,對攀巖教練員,國家攀巖教師,攀巖考評員的剛性需求會越來越大,截止2017年12月,我國共舉辦了99期攀巖社會指導員職業資格證書培訓約3000余人,舉辦攀巖國家職業資格教師及考評員培訓共4期,考評員129名,培訓師74名,而高水平的攀巖職業資格教師過少,其大多分布在發達的一線城市,北上廣占其總比的38.9%,二、三線城市的攀巖人才較少,空間上看,國內攀巖發展分布不均,沿海經濟發達東部城市所占比重大,總體出現出現“東強西弱現象”。

2.3、我國攀巖運動科研成果統計

(1)攀巖運動科研論文數量及分布情況。

在整個運動訓練過程中,教練員在一定的程度上起著主導的作用。可以說教練員執教水平、科研的質量決定著運動員運動成績的高低。本文通過檢索CNKI數據庫,檢索時間區間為2013年1月1日至2018年1月1日,檢索條件為 “主題=攀巖運動”,通過CNKI網上自動搜尋法,檢索出相關索引文獻122篇,碩博相關索引文獻18篇,通過表二的檢索結果分析得知我國的攀巖運動在近五年來有效文獻89篇,攀巖運動在4種體育類核心期刊、12種國家級期刊、33種省、市體育期刊及其他期刊。其發表數量最多為2015年(33篇,有效文獻21),占總量的23.6%,年平均文獻量17篇,其中核心類期刊僅8篇,占總量的8.9%,國家級期刊18篇,占總量的20.2%,省市級及其他期刊45篇,占總量的50.5%。

表2 攀巖運動科研論文分布情況

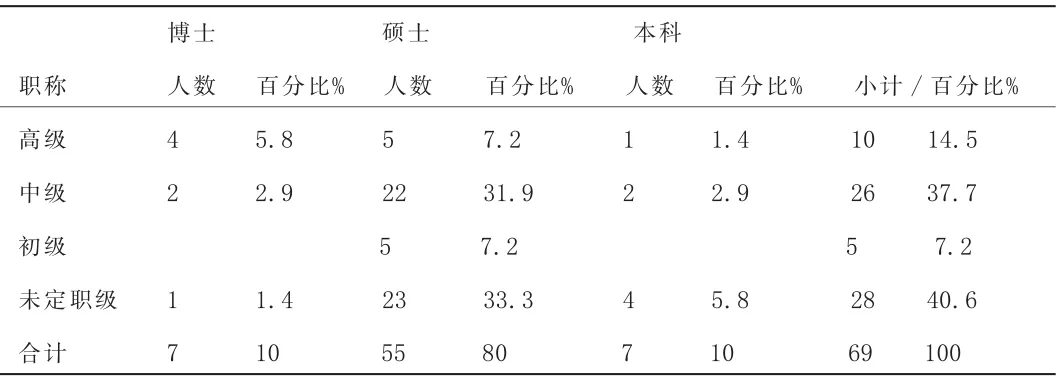

(2)我國攀巖運動科研人員的學歷結構。

從一定程度上來講,科研人員數量結構與質量結構反映了該領域的發展情況,而學歷、職稱反映了一個人的受教育程度,因次,表三統計近五年以來我國攀巖運動科研人員的學歷、職稱與科研成果等基本信息的統計(只統計第一作者)發現具有高級職稱的占總人數14.5%,完成50%的核心期刊,中級職稱占總人數37.7%,完成37.5%的核心期刊、39.3%的論文,這充分說明具有高級職稱的科研人員是我國攀巖運動的核心力量,而中級職稱人員是我國攀巖運動的骨干力量,從學歷結構來看,13%的高級科研人員具有碩士以上學歷,34.8%的中級科研人員具有碩士以上學歷,7.2%的初級科研人員具有碩士學歷,從學歷結構分析我國攀巖初級科研人員數量及學歷缺失,科研人員比例失衡,需優化科研隊伍結構比例,提高科研質量。

表3 攀巖運動科研人員學歷、職稱統計表

2.4、我國攀巖運動選材現狀

攀巖運動屬于技能主導難美型項群,需要運動員客服自身重力去完成比賽的一類運動,對運動員身體素質要求較高,而我國目前多數攀巖運動由攀巖愛好者轉變為攀巖運動員,并未有過系統訓練,不利于攀巖人才的培養。而在攀巖世界化的今天,攀巖運動的技術水平快速發展,競爭異常激烈,我國攀巖運動的選材主要面向武術、雜技、技巧、蹦床、體操等項目人群,通過短期“訓選結合”從而進行攀巖人才的選拔,未掌握優秀攀巖運動人才培養規律,多途徑地培養和儲存后備攀巖人才,而攀巖人才的選拔指標也并未建成一個完整的指標體系。

3、我國攀巖運動存在的主要問題

3.1、我國攀巖運動員總體訓練水平有待提高

訓練水平是指符合人體運動科學的原理,能夠充分發揮身體潛在能力,反映運動員在訓練過程中所能達到的競技能力水平,而我國攀巖運動員在訓練過程中的科學性有待加強,而訓練后的恢復手段也較少,多采用相互按摩方式進行簡單按摩恢復,高昂的攀巖場地建設費用導致訓練經費不足,場地器材的缺乏,比賽機會的減少,也嚴重影響了運動員訓練質量和教練員、運動員訓練的積極性,而解決這些問的關鍵在于開辟多渠道的籌資機制,推動攀巖運動的發展及普及,使大眾改變傳統觀念成為廣泛接受的健身手段和娛樂項目,推動其不斷發展。

3.2、我國優秀攀巖教練員、科研人員的缺乏

我國攀巖教練員、指導員由中國登山協會培訓進行綜合性培訓學習進行的職業資格培訓,而我國攀巖運動飛速的發展,攀巖市場的需求量快速上升,優秀攀巖教練員、科研人員的供給量不足,導致我國攀巖運動普及、攀巖運動職業化程度缺失,攀巖運動管理人才不足,市場推廣、開發程度不夠,出現供給側結構失衡,一方面行政職能上,教練員主要負責日常訓練,而科研人員卻是由體育科研部門或高校教師組成,一些科研成果難以反饋到訓練中去,教練員依靠訓練經驗進行訓練,另一方面,在獎勵政策上,主管部門針對教練員、運動員進行獎勵,而忽視了科研人員所作出的貢獻,影響了科研人員工作的積極性,制研究約了攀巖運動發展。

4、我國攀巖運動應對的對策

4.1、保證資金的投入,改善訓練環境

充分發揮出舉國體制的優勢,加大投入,提高場地設施,增加技術資源投入及相關政策支持,加強國際合作,大力引進他國優秀教練員,加強與攀巖發展國家的合作交流,構建交流合作平臺,完善激勵政策,抓好攀巖尖子生培養的同時注重后備人才培養,采取有效的措施,使有潛力的運動員得到更多鍛煉的機會,建立完善的攀巖職業聯賽制度,推廣攀巖運動的發展,創造一個良好的訓練、政策環境

4.2、建立攀巖培訓體系,完善培養機制

加強國家體育總局登山運動管理中心對攀巖運動的培訓管理體系,完善職業資格培訓體系,增設攀巖運動職業指導員培訓班,并定期進行回爐學習,系統學習攀巖運動比賽最新規則、培訓、考核、業務管理,同時,建立完善的指導員晉級制度,完善社會攀巖俱樂部、攀巖公司的評定標準,提高攀巖運動大眾推廣水平。

4.3、加強科學研究,加強梯隊培養模式

我國由于攀巖運動開展的時間較短,專業隊運動員基本是直接從社會、攀巖館和其它運動項目中選拔出來,普遍沒有經過系統的攀巖訓練體系,攀巖技術動作不規范,攀巖運動智能不足,而我國從近五年攀巖飛速發展時期,學術研究文章也不過百篇,因此,要快速提高我國攀巖運動的發展就必須重視其科學研究,加強攀巖運動科研力度,建立起一套具有中國特色的攀巖運動訓練和選拔理論體系,為攀巖提供強有力支撐,確保國家攀巖競技人才后繼有人。