二穗短柄草Trihelix轉錄因子家族的基因組學分析

胡風越,劉廷武,周曼麗,周穎君,周 芮,楊立明,紀劍輝

(淮陰師范學院生命科學學院,江蘇淮安223300)

在植物的轉錄因子家族中,研究得較為全面的是與逆境相關的轉錄因子,如 ABF、MYB、NAC、DREB、DOF、WRKY 等轉錄因子家族,對這些轉錄因子相關基因的恰當的轉化運用,可以提高植物對逆境脅迫的耐受性[1-6]。Trihelix轉錄因子是與抗逆相關的轉錄因子家族之一,目前在擬南芥、水稻、棉花、高粱等植物中均有相關研究。研究顯示,擬南芥中有30個Trihelix轉錄因子,而水稻中含有31個[7]。此外,由于Trihelix轉錄因子在光應答反應、植物生長發育和逆境脅迫中顯著的調控作用[8-12],它們對生產實踐中的品種改良應用具有重要意義。二穗短柄草由于具有植株矮小、生育期短、遺傳轉化率高以及其與小麥基因組相似度高達95%、能同樣感染小麥易感的各種細菌的特點,成為繼擬南芥和水稻之后新型模式植物的理想植株,并能有效彌補模式植物水稻的不足[13-14]。本研究利用生物信息學分析手段,對二穗短柄草Trihelix轉錄因子家族基因進行結構特征、進化情況及染色體定位等分析,并對該基因家族在水稻、二穗短柄草以及玉米等物種染色體區段的復制作了分析,以期更全面地了解禾本科植物Trihelix基因家族。1 材料與方法

1.1 數據的收集與分析

在植物轉錄因子數據庫(Plant Transcription Factor Database,簡稱TFDB)中獲取水稻、二穗短柄草、玉米、高粱及擬南芥中的Trihelix基因序列,隨后對相關數據進行整合分析,利用Pfam方法在水稻中檢測是否存在此家族蛋白的特征結構域,借助同樣的方法,完成對Trihelix特殊結構域的序列篩選,進而得到不同物種Trihelix蛋白的全部序列[15]。利用ExPASy數據庫(http://www.expasy.org/)對二穗短柄草Trihelix蛋白的分子量、染色體位置、等電點等基因組信息進行在線分析[16]。

1.2 保守基序(motif)的鑒定與分析

根據 Trihelix家族保守結構域特點,在 MEME程序(http://meme.nbcr.net/meme/cgi- bin/meme.cgi)中,將參數設置成“any”,設定這些基序的長度為10~200,預期有20個基序[17],來分析其蛋白質保守基序。

1.3 Trihelix轉錄因子家族系統進化樹的構建

首先對Trihelix家族特殊保守結構域的氨基酸進行多序列聯配分析,應用Cluster 3.0軟件分析所得結果,隨后借助Mega軟件(http://www.megasoftware.net/)對二穗短柄草Trihelix保守結構域作進一步分析,Bootstrap的值設定成1 000[18],隨后將 Mega 程序分析的結果借助 WebLogo 3.3 軟件進行圖示化,即可驗證轉錄因子保守域的分析結果。依據二穗短柄草Trihelix特殊結構域分析的方法和步驟,采用鄰接法構建出水稻、擬南芥、玉米、二穗短柄草和高粱中該家族的系統進化樹[19],發現在不同物種中,Trihelix家族均主要分為5個亞類。這一結果顯示,在植物不同物種中,Trihelix轉錄因子家族基因仍具有較高的保守性。

1.4 Trihelix基因家族的染色體區段復制分析

利用植物基因組復制數據庫(PGDD,網址為 http://chibba.agtec.uga.edu/duplication/)對所選的 Trihelix 基因各自所在染色體區段的線性復制情況[20]進行分析,將所有存在染色體復制關系的數據進行整理,借助基因染色體定位軟件MapInspect完成圖示化;此外,按照上述方法將二穗短柄草與水稻、二穗短柄草與高粱、二穗短柄草與玉米的Trihelix基因利用植物基因組復制數據庫進行線性復制關系分析,相關結果借助Circos軟件進行圖示化[21],便可直觀地看出所需檢測的染色體之間的同源性關系。

2 結果與分析

2.1 二穗短柄草Trihelix轉錄因子家族的鑒定

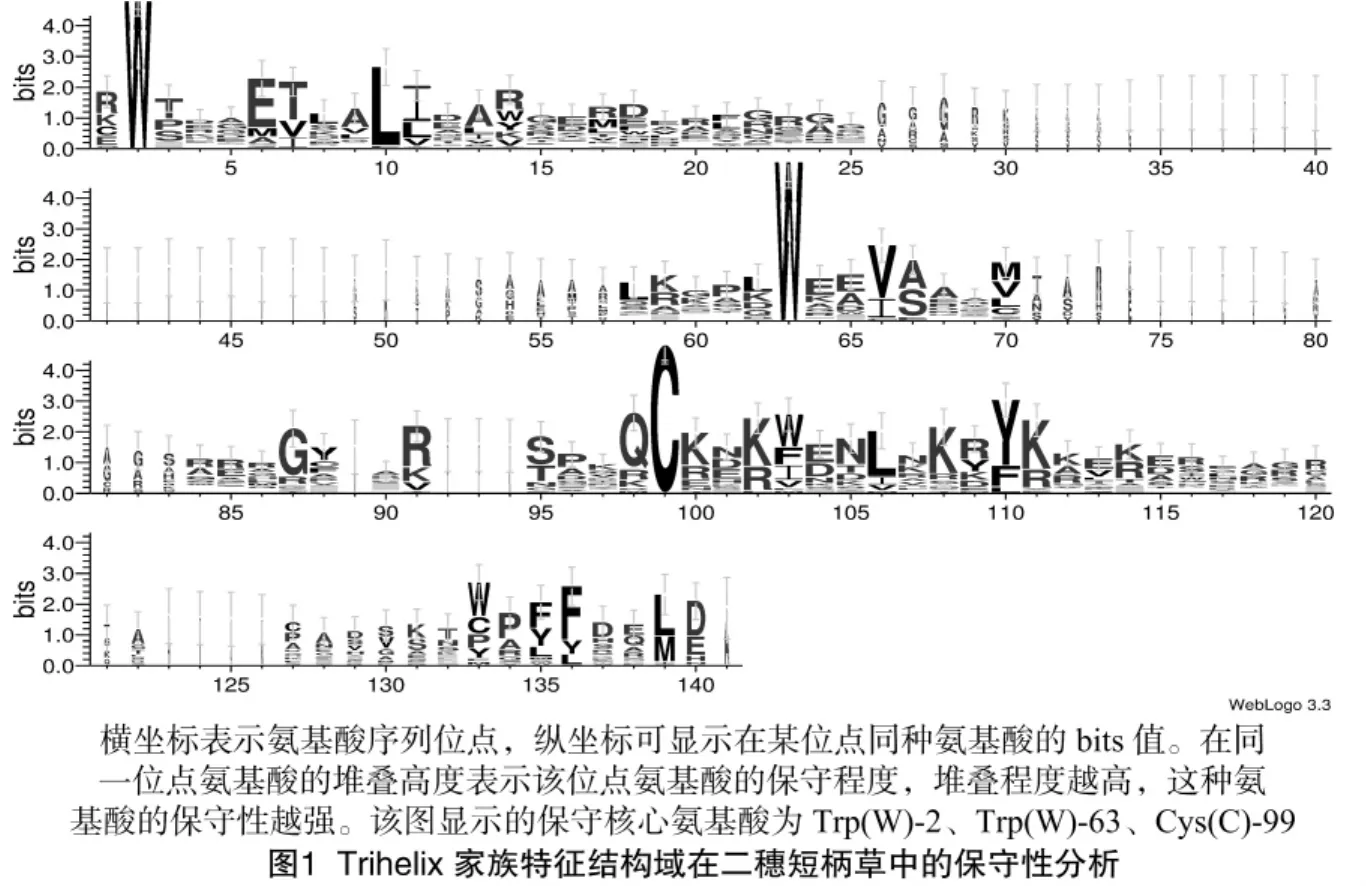

在二穗短柄草基因組數據庫中共鑒定出28個Trihelix轉錄因子。對其蛋白質大小、分子量、等電點以及染色體位置等基本信息進行分析,結果顯示其中氨基酸序列最長的有975個,最短的有128個,分子量為 14.01~96.63 ku,等電點為3.976 3~11.578 9。蛋白結構域保守型分析結果顯示,氨基酸殘基色氨酸(Trp,簡稱 W)-2、W -63、半胱氨酸(Cys,簡稱C)-99(2、63、99分別表示在此氨基酸序列上的第2、63、99位)具有極高保守性(圖1),且短柄草所有Trihelix轉錄蛋白中均包含典型的螺旋-環-螺旋保守結構。

2.2 二穗短柄草Trihelix轉錄因子家族的進化分析

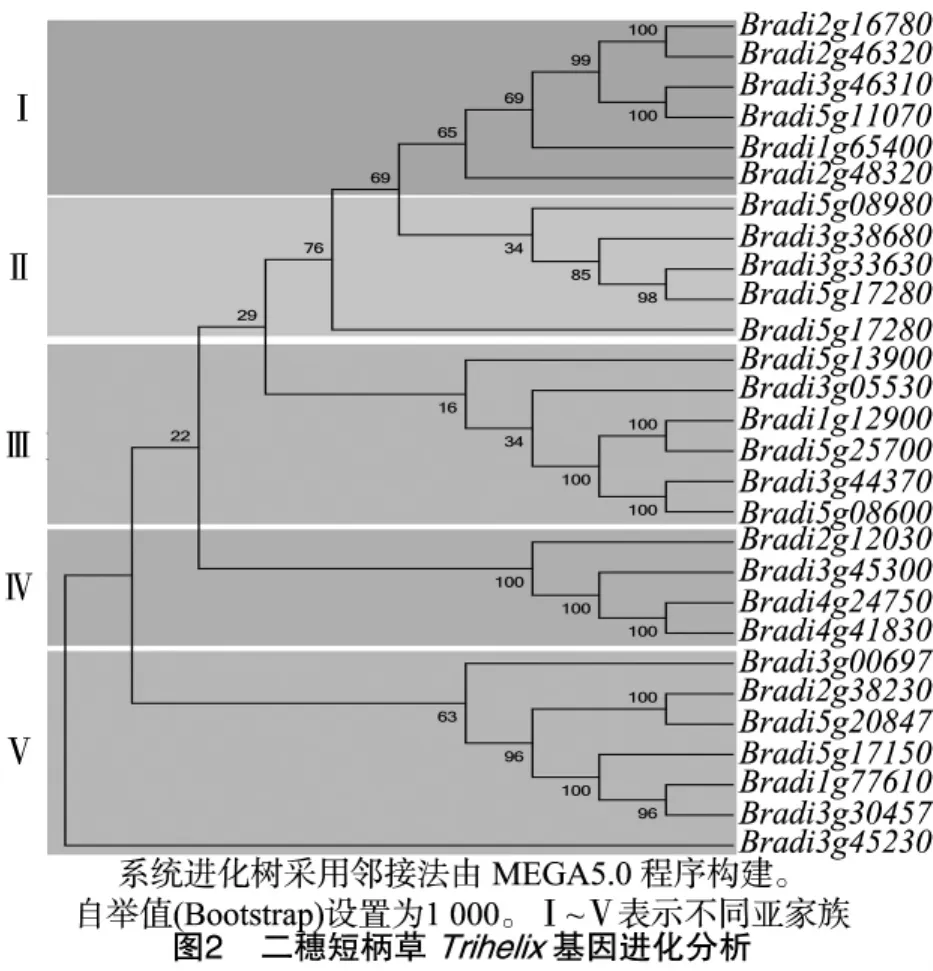

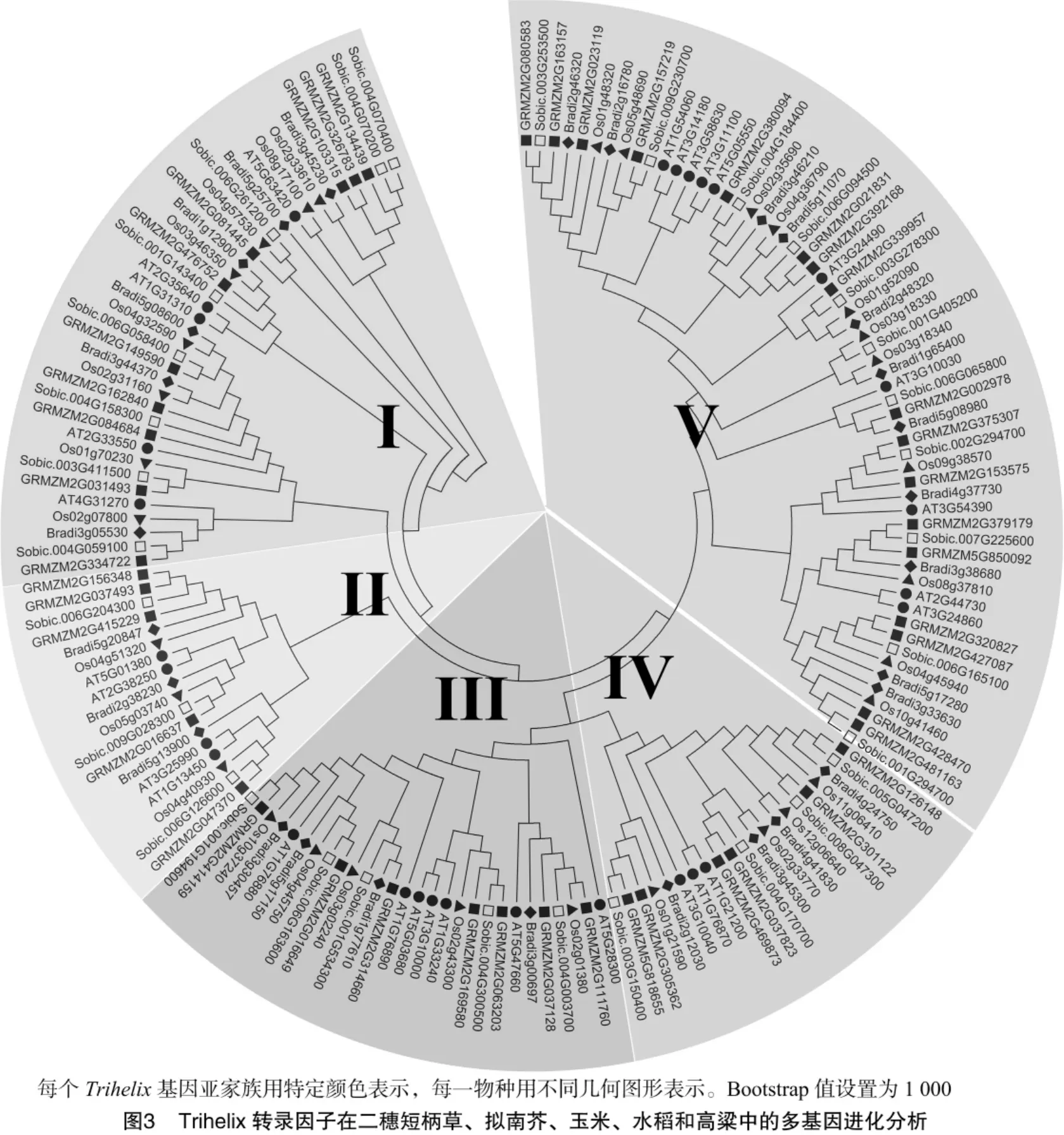

依據Trihelix蛋白保守序列特點,在MEME程序中采用鄰接法構建了二穗短柄草Trihelix基因家族的進化樹(圖2),結果將二穗短柄草Trihelix基因家族分為5個亞類。在數量分布上,亞家族Ⅳ中含有最少的Trihelix轉錄因子,而亞家族Ⅴ含有的Trihelix轉錄因子最多;在分支結構上,亞家族Ⅰ和Ⅱ的同源關系相對較近,且可看出在亞家族Ⅴ上的Bradi3g45230基因與其他Trihelix基因的親緣關系較遠。此外,對水稻、擬南芥、二穗短柄草和高粱中的Trihelix蛋白進行聚類分析發現,Trihelix家族均分為5個亞類(Ⅰ~Ⅴ)(圖3),且每個亞類中均有Trihelix轉錄因子分布,由此可清晰地看出各物種中Trihelix轉錄因子之間的同源關系。高粱、玉米的Trihelix基因進化距離較長,分別有近71%、69%的基因在進化樹的末端才分支,因而推測這2個物種Trihelix基因的進化較晚,其次是二穗短柄草和擬南芥,最早的是水稻。

2.3 二穗短柄草Trihelix家族全長蛋白的結構性分析

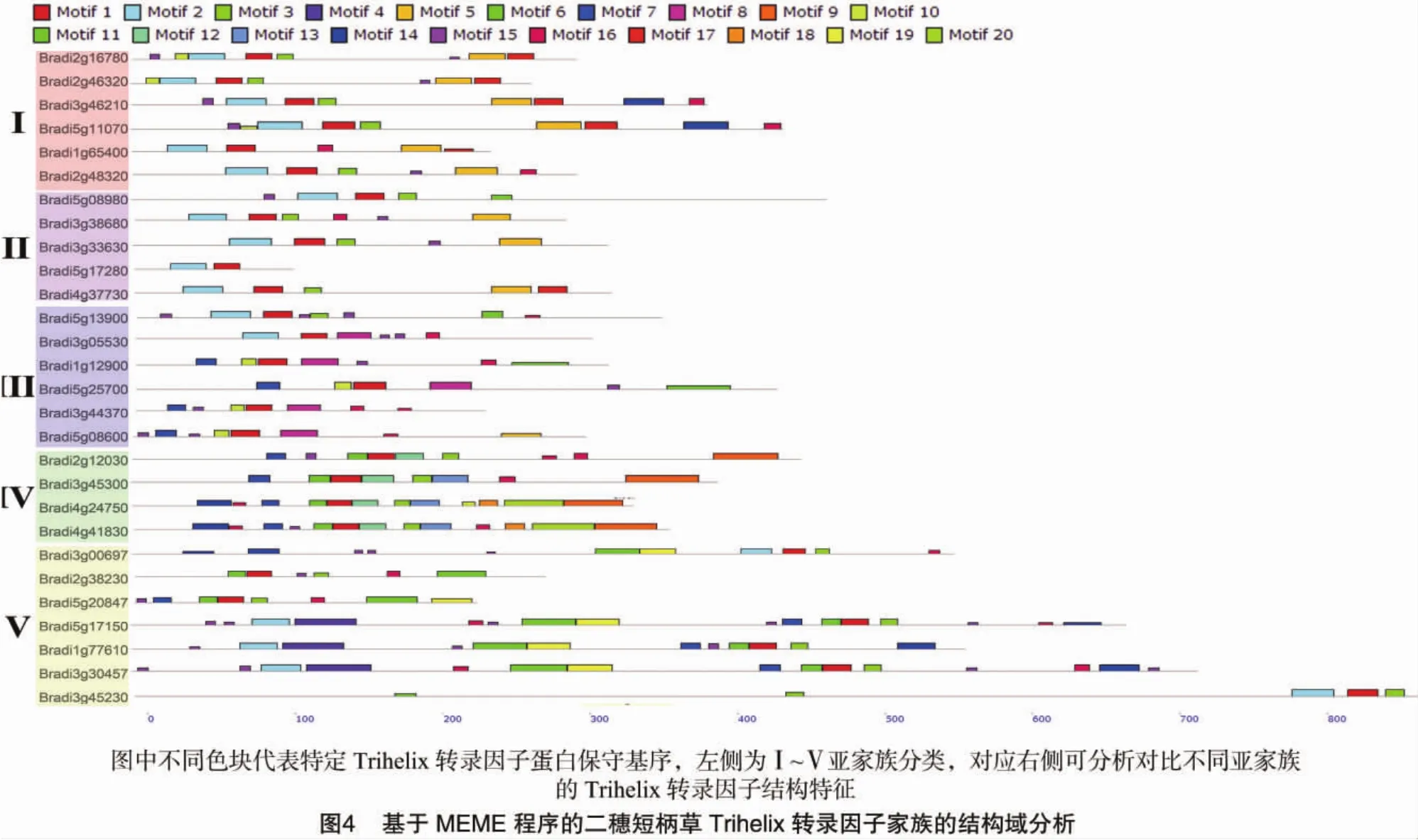

基于MEME程序的蛋白結構域分析結果顯示,二穗短柄草的28個Trihelix轉錄因子同樣可被分為5個亞家族,與上述進化樹分析結果一致。就同一亞家族內結構特點分析可知:亞家族Ⅰ中都含有保守基序Motif2、Motif1和Motif5,親緣關系更為接近的Bradi3g46210和Bradi5g11070基因表達蛋白的C端都含有Motif16;亞家族Ⅱ中共有的保守基序與亞家族Ⅰ相比不含有Motif5;亞家族Ⅲ中均存在Motif1和Motif8;亞家族Ⅳ的顯著特征是含有1段由Motif3、Motif1和Motif12相鄰構成的保守序列;亞家族Ⅴ中親緣關系較近的Bradi3g00697、Bradi5g17150、Bradi1g77610 和 Bradi3g30457均含有Motif 3,均與Motif19緊密相鄰,且后3種Trihelix轉錄因子的同源性更高。在不同亞家族之間,根據Motif5和Motif2判斷亞家族Ⅰ和亞家族Ⅱ在系統發生上親緣關系更接近。此外,在所有Trihelix轉錄因子中Motif1蛋白序列高度保守(圖4)。

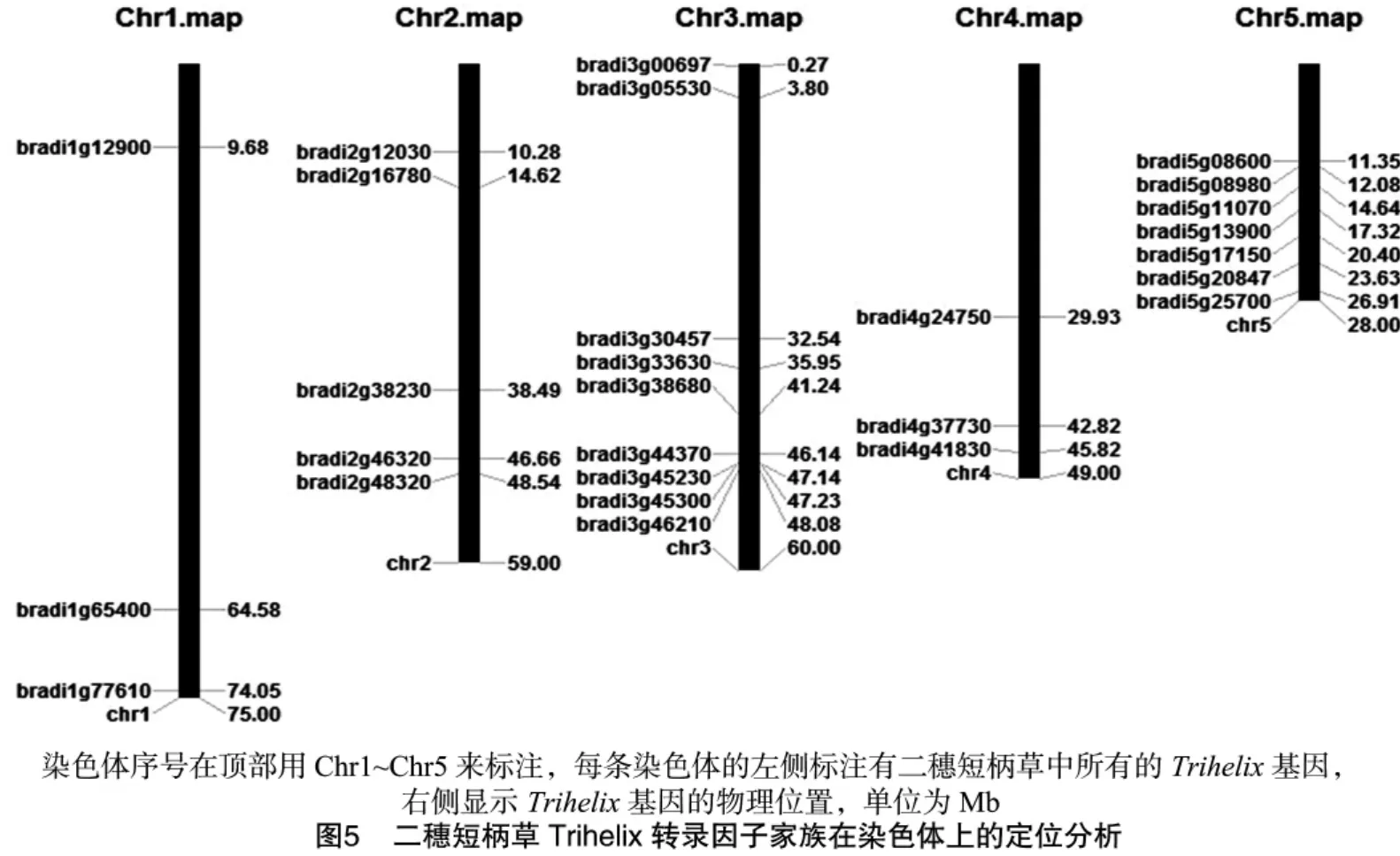

2.4 二穗短柄草Trihelix轉錄因子家族在染色體上的定位

用Mapinspect軟件分析圖示,可見二穗短柄草的28個保守Trihelix基因在5條染色體上均有分布(圖5),在3號染色體上分布最多,有9個Trihelix基因,而在1號和4號染色體上最少,僅有3個。并且,Trihelix基因在同一染色體上還存在聚集現象。如在3號染色體上9個Trihelix基因聚集在3個區段,分別位于0.27、32、46 Mb附近;而5號染色體上所有Trihelix基因均聚集在11~28 Mb區段,即位于染色體長臂區段。

2.5 二穗短柄草Trihelix轉錄因子在二穗短柄草、高粱、玉米和水稻中的染色體復制分析

由于高粱、水稻和玉米均為單子葉植物,其相互之間親緣較近,所以通過比較二穗短柄草與這三者之間的染色體復制情況,可以分析Trihelix基因在種內和種間的進化軌跡。復制分析結果見圖6,可見二穗短柄草的染色體有5對,首先,其自身同一亞家族的Trihelix基因會形成復制關系,其次,二穗短柄草與高粱(10對染色體)、水稻(12對染色體)和玉米(10對染色體)也形成了線性復制。據此可推測,在物種進化過程中可能發生了染色體加倍、易位,以及基因的復制、重排、缺失和一些同源基因的丟失等進化事件。

3 討論與結論

Trihelix轉錄因子又稱為GT因子家族[22-23],因其含有3個螺旋環的特殊保守結構而得名,并且其結構與MYB轉錄因子家族極為相似,但因連接helix的結構不同(“環”或“轉角”)而造成功能上的差異,在系統發生上,Trihelix轉錄因子可能來源于1 個 MYB -like基因[24-25]。

Trihelix轉錄因子最初只在植物中發現,后來有研究推測可能在人類和果蠅中也存在,陸婷婷研究表明,Trihelix轉錄因子在動物和植物中有不同的結構,絕大多數植物Trihelix蛋白為單Trihelix功能域蛋白,而動物中單Trihelix功能域占少數,取而代之出現了3個Trihelix功能域蛋白和6個Trihelix功能域蛋白,且多伴有其他功能域如SCAN功能域[由C2H2鋅指蛋白家族成員SRE-ZBP、Ctfin51、AW-1(ZNF174)和Number 18組成],以輔助調節動物的生長代謝過程[26]。而在功能上,植物中Trihelix轉錄因子主導光應答、植物生長發育中的蛋白表達調控以及與抗干旱、耐鹽、冷害、病害等逆境脅迫應答相關[11,27-28],動物中 Trihelix蛋白輔助調控生長代謝,具體功能仍待探索。

本研究通過對二穗短柄草Trihelix轉錄因子的生物信息學分析,共鑒定出5個亞家族共28個Trihelix轉錄因子基因,水稻中是5個亞類31個Trihelix轉錄因子基因,二穗短柄草中Trihelix轉錄因子數量雖不及水稻,但從聚類分析結果來比較,仍具有較高的相似性。水稻、高粱和玉米Trihelix多基因進化關系構建結果同時表明,Trihelix在物種間的進化晚于在物種內的進化;此外,依據Trihelix轉錄因子在系統進化樹上的進化距離,推測Trihelix在高粱和玉米中的進化最晚,在二穗短柄草和擬南芥中次之,最早是在水稻中,但此結論需要進一步研究證實。

綜上,通過對單子葉禾本科模式植物二穗短柄草的生物信息學研究,分析其Trihelix轉錄因子家族基因的鑒定、結構特征、進化特點、染色體定位及復制情況,從而對禾本科植物的Trihelix轉錄因子有更全面的了解,為小麥等其他未測序物種的基因功能分析奠定了基礎。