曾寶儀:我見證了一場“想了十幾年”的死亡

小紅

死亡是個體的,又是社會的,人處在與他人的聯結中,選擇死就像強行斬斷聯系,對于活著的人而言,如同拋棄。這種割舍的痛苦有時是巨大的。

5月9日,大衛·古多爾在瑞士巴塞爾的一間旅館舉行了一場新聞發布會。他身著一件印有“衰老不體面”字樣的套頭衫,宣布將于次日在當地的一家診所接受安樂死。在全世界媒體的鏡頭前,人們問他想要在死時放什么音樂。古多爾回答:“非要放的話,那就是貝多芬的第九交響曲吧。”說完,他突然用德語歌唱起來:“歡樂女神,圣潔美麗,燦爛光芒照大地!”

歌聲中,很多人哭了。臺灣主持人曾寶儀正在和騰訊新聞拍攝一部與安樂死有關的紀錄片,也在發布會現場。“我有點被嚇到了。他的聲音突然變得很大,充斥著整個記者會的現場。我感到他生命的能量全都爆發了出來。”

“夠了,我太老了。”

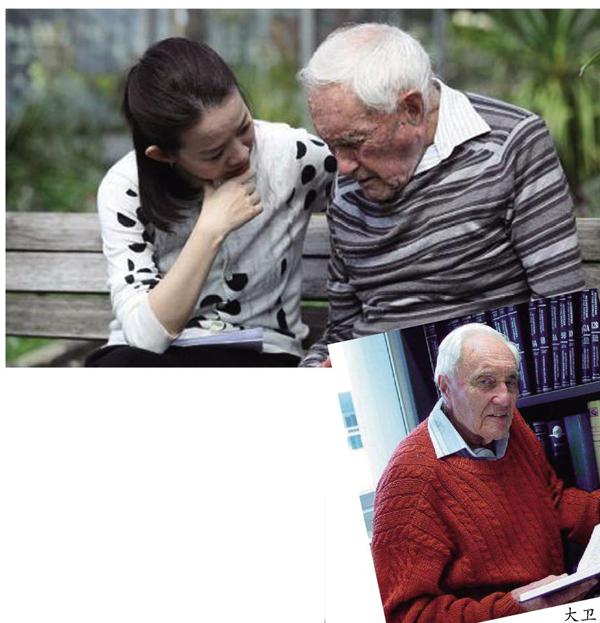

兩天前,曾寶儀第一次見到古多爾。那時她剛到巴塞爾,節目組與古多爾預訂了同一家旅館。計程車停在旅館后的花園邊,曾寶儀正準備下車,迎頭碰上了剛剛被推出來要去花園吃午飯的老人。古多爾坐在輪椅里,頭向前傾,衰老和虛弱撲面而來。他比她想象中的老太多了。護士為古多爾準備的午飯是千層面和紅茶,由于咀嚼困難,他必須要把面切成小塊才能進食。曾寶儀在一旁給古多爾倒茶。她半蹲在他身邊,握著可能是她這輩子握過的最老的手。

死亡議題對于曾寶儀來說并不陌生。2011年,一直照顧她生活的爺爺去世了。從那之后,曾寶儀花了大量時間探索死亡,她讀書,參加靈性體驗課,家中四分之一的書都與死亡有關。她自認為對死亡進行過深入的思考,但在去巴塞爾的飛機上,她仍然感到忐忑不安。親近之人死亡帶來的痛苦令她至今無法忘記。她并不能夠完全理解古多爾。

104歲的古多爾獲得過澳大利亞榮譽勛章,有三個博士學位,是最早研究溫室效應的學者。他擔任過30個生態系統雜志的主編,并參與出版超過100本書籍。他的超高齡生活看上去并不那么糟糕。102歲的他還可以在雜志上編輯論文,2015年他仍舊能夠獨自乘火車穿越1800公里進行野外旅行。然而在一個月前,古多爾吹滅了他的104歲生日蠟燭。隨后,他決定計劃自己的死亡。當人們一遍遍問古多爾:“真的不要留下來了嗎?”他總是回答:“Not at all(完全不)。”

“我做了20年的主持,從來沒有訪問過一個決定自己死期的人。”去瑞士前,曾寶儀在社交網絡上向網友和朋友們征集意見:面對這樣一個老人,如果只能問一個問題,你會想問什么?朋友們爭吵起來。一些人質疑古多爾的選擇:為什么他要扮演上帝的角色?

在去巴塞爾的飛機上,曾寶儀一直在設想面對古多爾時將會遇到的種種情況,但這次意料之外的遭遇令她措手不及:在鏡頭面前她完全素顏,沒有化妝,穿的上飛機時的衣服,更重要的是,她被迫把所有假設拋諸腦后,直接拋出那個最本能的問題:“是因為跌倒,才決定要死的嗎?”

多年來古多爾一直倔強地保持著獨居,他在家行走時會借助一個帶輪子的椅子。他早上把牛奶倒進麥片,自己清洗蘋果,每周末去購物。但幾個月前,獨居被打破了,他在家中跌倒,大聲呼救卻沒人聽見,直至兩天后才被打掃衛生的清潔人員發現。在關于衰老的書籍《最好的告別》中,作者葛文德寫到:“他們(老人們)總是會跌倒。會在自己的房間,或者衛生間,或者從廚房餐桌邊站起來時,突然像一棵樹一樣倒下。”跌倒往往成為老人生活的轉折點:不僅帶來的是身體的疼痛,還用羞恥、無用、喪失催促著心靈的崩塌。

曾寶儀本能地設想,在摔倒而未被發現的兩天里,古多爾所面臨的困境。令她沒有想到的是,在巴塞爾旅館的小花園里,陽光透過樹蔭灑在古多爾身上,老人平靜地搖了搖頭:“我已經想了十幾年了。”

在花園午飯的簡短聊天后,古多爾吻了曾寶儀的手,這一幕場景讓曾寶儀在事后回想起來仍覺得十分溫暖。不過每當曾寶儀將要沉浸在感性的遐想中時,古多爾便又會以如石板一樣的清醒叫醒她:不是跌倒,是生活的全面崩塌。

衰老是不斷喪失,如同河水帶走沙子。30歲起,人們的心臟泵血峰值就開始逐步下降,40歲左右,肌肉的質量在走下坡路,到80歲時,人們會丟失25%-50%的肌肉,X光下的骨頭逐漸透明,血管變窄,脊柱萎縮,身高比之前降低5-8cm。

在這20年間里,古多爾的視力一直在衰退。曾寶儀甚至無法確定古多爾第二次見她時是否還能認出她來。古多爾的聽力也在下降,許多問題曾寶儀需要重復好幾遍他才能聽清。

生理衰退帶來的是精神上的剝奪感。作為學者的古多爾本來還能吸取很多知識,但身體的下滑使他失去了快樂的來源。

“缺乏流動性是我雖然沒有生病就想要自殺的原因之一。”古多爾在接受訪問時這樣表述。他狂熱地熱愛旅行,但在很早以前,他便被吊銷了駕駛證。

2015年進行的火車旅行被人們津津樂道,但在古多爾看來,它同樣充滿缺憾:“這是一次愉快的旅行,但我更希望有一個伙伴,我很寂寞。”

衰老沒有帶走他,但是帶走了他的朋友。古多爾在珀斯缺乏交往,他的許多朋友都離世了。他僅有的一些快樂是每周去他工作的伊迪斯科文大學在走廊與同事聊天。但在2016年,學校單方面宣布古多爾已經不適合前往辦公室了,建議他在家辦公。古多爾收拾了舊辦公室里的書籍,這是他再也無法幸福的開始。

衰老逐一砍掉了古多爾生活中可能的全部,一個月前的跌倒又再一次攻擊了他。醫生要求古多爾受到全天候照顧,否則他將被轉移到養老院。

“我不想去醫院,我覺得醫院就像監獄一樣,醫生可能會限制我的行動。我也不想去養老院。”古多爾這樣對曾寶儀說。養老院拒絕隱私與主體性,護工安排好洗澡時間與穿衣時間,集體活動按照規定的秩序進行,在公共食堂吃飯,不能養寵物,禁止酒,要吃軟糯爛熟的食物。養老院對于古多爾來說,不是選項。

“夠了,我太老了。”古多爾要搶在死神到來之前,制止衰老對他的剝奪。

早在古多爾80多歲的時候,他便加入了EXIT INTERNATIONAL安樂死組織。EXIT的創辦者菲利普·尼克與古多爾是多年的好友。在安樂死的領域內,尼克走得很極端,尼克相信理性自殺——他將理性自殺定義為具有健全思想的人因為合理地看到了自己不能接受的未來生活而選擇自殺。EXIT為選擇死亡的人們提供他們所需要的信息和工具,以使他們可以在自己選擇的時間以自己選擇的方式無痛而安詳地離世。早在1996年,澳大利亞通過了《晚期病人權利法》,允許晚期病人實行安樂死。但當尼克用自制的機器結束了4名患者的生命后,這一法案又很快被廢除了。

在世界上大多數國家,安樂死都被認為是違法的。澳大利亞只有維多利亞州允許患絕癥的病人安樂死。瑞士是世界上唯一一個接納外國人安樂死的國家。古多爾嘗試過三次自殺,但都失敗了。原本尼克設想可以在國際水域里建造一艘死亡船來規避法律,協助人們自殺,這在當時引起了很大爭議。但最終這一想法也沒能實現。于是,古多爾只能選擇飛行近20個小時,到瑞士做最后的終結。安樂死的旅費是尼克與古多爾采用眾籌的方式募集的,共有376人在26天為他們捐贈了20956美元。

活著和死去

死亡是個體的,只有身體真正如日落消沉之時,你才能感受其中的焦慮、無助、悲憤。但死亡又是社會的,人處在與他人的聯結中,選擇死就像強行斬斷聯系,對于活著的人而言,如同拋棄。

這種割舍的痛苦有時是巨大的。BBC拍攝過一部安樂死紀錄片《如何死亡:西蒙的抉擇》。英國男性西蒙在50多歲時患上了漸凍癥。愛好交談與運動的他也因此逐漸喪失了說話與行動的能力。“這太不像個男人了。”在西蒙必須要讓護工幫自己洗澡穿褲子時,他這樣表達。

妻子問他:“真的不想留下來了嗎?”然而即使西蒙一遍遍在紙上寫著自己活著的欲望是0%,妻子仍舊認為是自己做得不夠好,這只是西蒙一時因為害怕而導致的沖動選擇。最終,西蒙只能以嘗試自殺的方式讓太太明白他的堅定。57歲時,西蒙在瑞士接受了安樂死。

西蒙去世已經3年,不久前,曾寶儀又訪問了西蒙的妻子,而她卻在鏡頭前說自己反悔了:“我后悔讓他做這件事情了,哪怕是我能多陪他一天也是好的。”在這3年里,她仍沒有完全擺脫同意讓西蒙去死的自責。

這一次陪古多爾到瑞士的大部分是他的孫輩,在來瑞士前,古多爾與他的其他家人一一告別。家人們的心情是復雜的。孫子們在鏡頭面前保持積極,宣稱自己為爺爺感到自豪。但事實上,“這是艱難的,我真的不知道我會有什么感覺。”其中一個孫子鄧肯說。私下里,他們告訴曾寶儀,他們知道古多爾想要在最后對世界說什么,因此他們支持了這次對媒體的全程開放,并在鏡頭面前保持應有的樣子。

在古多爾臨死的前一天,他與孫輩們在巴塞爾大學的植物園里閑逛,那是陪伴了古多爾一輩子的東西。即使在二戰期間,古多爾也在專心研究番茄。曾寶儀在植物園里對古多爾進行了正式的訪問,攝像機架起來,古多爾用手輕撫著植物的葉子。曾寶儀猜想:“如果是我,我可能會想要一一跟這些我愛過的植物告別。”于是她問:“你跟這些植物說再見了嗎?”古多爾抬起頭,并沒有想象中的溫情答案,他冷靜地說:“再見?為什么要說再見?”曾寶儀突然意識到:“我以為他在意的東西不是他在意的。”很多時候,“如果是我”的換位思考并不正確。就像西蒙的妻子認為,我們不是還可以一起看電視,一起吃早飯嗎?為什么你不能緩慢地離去?而這種體貼的演繹某種程度上是一種粗暴。這次訪問結束的時候,曾寶儀沒有說再見。她給了老人一個擁抱。她的胳膊挽過老人的脖子,古多爾長滿斑點的手搭在曾寶儀身上。看到這一幕的古多爾的家人,也將手握在了一起。

古多爾告訴曾寶儀,他依然熱愛自然,他還想念斐濟,那里很美。在最后一個晚上,他在酒店里享用了最喜歡的炸魚薯條和芝士蛋糕。但毫無疑問,對于他來說,死亡才是最大的期許。

安樂死執行當天,瑞士診所的醫生問了古多爾幾個問題:你是誰?你的生日是什么時候?為什么你要來這個診所?你知道用藥之后的后果嗎?

他平靜地回答了這幾個問題。輸液管的開關交到了他的手上。他的身邊是自己的家人,房間里回蕩著《歡樂頌》。他滑動了開關。不久,醫生確認,104歲的大衛·古多爾已離開人世。

在執行安樂死的當天,曾寶儀與古多爾見了最后一面。那時她的內心依舊掙扎,觀看一個人的永久離別還是讓她難以接受。最終,一個場景令她釋然了。在執行安樂死之前,古多爾坐在輪椅里,他的孫子們在一旁簽協議。也許是過程有些漫長,古多爾抱怨:“我們到底在等些什么?”孫輩們解釋說還有一些表格要填,隨后老人露出了無奈的表情:“唉,總是有很多表格要填啊!”

“你知道那一刻,我覺得我放下了很多。其實他就是準備好了,我為什么要站在他的旁邊,用一種,‘天哪,你要去死了,好悲慘的心情去面對這件事情呢,為什么我就不能在那里好好祝福?”

(鄭強薦自《三聯生活周刊》)