環境減災一號A、B衛星在軌運行十周年回顧與展望

白照廣(航天東方紅衛星有限公司)

1 概述

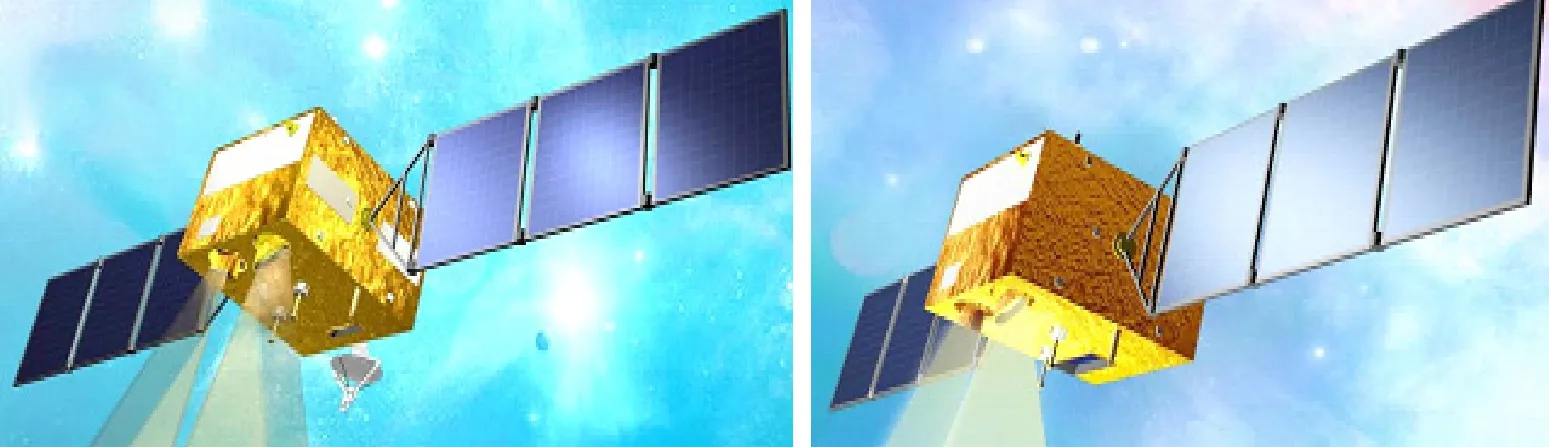

2008年9月6日,環境與災害監測預報小衛星星座A、B(簡稱環境減災一號A、B,HJ-1A/B)衛星在太原衛星發射中心由長征二號丙火箭發射升空,至2018年9月6日,已整整運行10年。在民政部衛星減災應用中心的精心運營管理下,目前雙星仍在按業務需求開展遙感任務,成為我國壽命最長的遙感衛星。

環境減災一號A星(左圖)、B星(右圖)在軌示意圖

2 在軌運行情況

HJ-1A/B衛星入軌后,于2008年10月13日完成雙星軌道控制,形成180°相位星座布設。為維持雙星相位,2010年5月22日、2012年3月7日至3月10日對星座相位維持實施了二次軌控。2014年,衛星降交點地方時已由標稱值10∶30漂移到9∶20左右,整星發電能力受到較為嚴重的影響。2014年3月11日開始對星座實施了衛星傾角的調整,增 加0.3056°,使得衛星降交點地方時開始向正午漂移。2016年以后,衛星相位差拉大,考慮到衛星處于壽命末期,衛星以保壽命運行為主,未再進一步進行軌道調整。

經過10年的運行,衛星太陽電池陣發電電流相對入軌初期衰減0.6~1.8A左右。目前衛星能源仍能滿足負載運行要求。衛星運行姿態穩定,整體工況良好。姿態指向精度維持在0.1°以內,姿態穩定精度維持在0.01°/s以內。星上溫度環境適宜,蓄電池組溫度水平一直保持在3.3~8.8℃正常范圍內,其他艙內設備保持在0~30℃以內,隨運行時間整體上呈微微上漲趨勢,平均每年增加0.5℃。衛星星務、測控等主要功能正常,具備支持遙感業務持續運行的能力。運行10年期間,A星使用燃料12.0kg,剩余燃料9.9kg;B星使用燃料9.7kg,剩余燃料10.7kg。雙星仍有一定軌道調整能力。

3 經驗與成果

開創了我國民用遙感四大系列之一——環境減災系列,提升了我國環境與災害監測能力與水平

作為環境減災首組衛星,HJ-1A/B衛星的成功超壽命運行開創了民用遙感衛星新系列。雙星不僅很好完成科研衛星的新技術驗證任務,而且圓滿完成3年任務要求,并超壽命運行,極大提升了衛星應用價值,為我國空間基礎設施建設節約了成本,實現了科研與業務成功并舉,這在我國新型衛星系列首組衛星運行壽命表現上難得一見。

10年積累的衛星遙感數據,已成為我國基礎遙感數據的重要組成,可為后續遙感歷史數據分析提供強有力支撐。

助推了我國衛星環境、減災應用中心建設和運營,為其他行業和國際社會提供了豐富遙感數據源

依托環境減災衛星數據源建設了衛星減災應用中心、衛星環境應用中心,并持續以雙星數據源為主開展了環境與災害監測等遙感業務工作,提升了我國環境與災害監測的能力與水平。

衛星數據在國土、農業、氣象、海洋等多個行業得到了廣泛應用,充分體現了一星多用、小衛星大作為的能力。

衛星減災應用中心和資源衛星應用中心在國際減災事務上開展了環境減災衛星遙感數據服務,擴展了我國航天在國際上的影響力。

多要素、高時效遙感衛星星座設計技術得到了應用,擴展了我國衛星遙感設計技術內涵

雙星是集可見光、短波紅外、中波紅外、長波紅外及高光譜等的多要素、高時效多功能遙感組合體,可為應用提供各類遙感信息。雙星差異化載荷配置,既保證了主遙感要素高時效覆蓋遙感,又確保輔助遙感要素多手段實現。

雙星同軌180°相位運行,實現了地面圖像2天覆蓋的觀測能力,需要精準的軌道設計和衛星面質比設計等,同時也考驗和提升了星座運行管理技術能力和水平。

新型遙感器技術得到成功應用,推進了我國遙感器技術的發展

新型的基于雙相機視場拼接的30m分辨率、四譜段可見光、720km大視場遙感技術得到實現和應用,為大范圍地物可見光信息獲取提供了手段,同時提升了我國大視場遙感器設計水平。

新型的基于旋轉掃描、機械制冷的150m分辨率短波、300m分辨率中/長波紅外、四譜段720km大視場紅外遙感器技術得到實現和成功應用,為地物紅外信息獲取提供了手段,同時提升了我國紅外遙感器設計水平。

國內首臺基于傅立葉變換可實現110個譜段、100m空間分辨率、納米級光譜分辨率、50km幅寬、±30°擺鏡(可視視場720km)的高光譜成像光譜儀成功得到在軌應用,為地物精細特征獲取提供了強有力觀測手段,同時實現了我國高光譜空間遙感技術突破,豐富了我國遙感器種類。

小衛星平臺可靠性水平得到提高和充分驗證

基于系統、分系統、單機的多級冗余與故障監測的低配置高可靠的小衛星平臺的長壽命設計技術得到了在軌充分驗證,充分利用軟件可更改實現了衛星可靠性增長和在軌多起異常處理,確保了衛星的高可靠性。

基于能源安全、功能安全、部件安全、指令安全的多級容錯或安全模式設計,確保了衛星運行穩定及故障安全規避,保障了衛星長壽命運行。

衛星可用性設計是提高衛星使用效能的重要保證

基于成像開始時間、成像時長的相對程控指令技術得到了成功應用,將以往數十條指令,壓縮到一條指令中,大大壓縮了衛星業務測控工作量,簡化了衛星操作,提高了過境測控弧段的利用率。增加了任務指令錯誤或沖突容錯、檢錯能力,降低操作與業務運行風險,深化了面向應用的可用性設計內涵。

開創了亞太空間技術合作新模式

環境減災一號A衛星又稱為“亞太多任務小衛星”(SMMS),裝載了泰國負責的亞太合作項目Ka頻段通信試驗分系統(KABES),成功開展了在軌通信試驗任務,加強了亞太空間技術合作,為后續亞太空間技術合作與開發開創了新模式。

4 發展與展望

基于我國環境與災害面臨的嚴峻形勢,環境與災害監測一直是我國政府持久關注的事業,環境減災后續衛星已經納入《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃(2015-2025年)》中。新一代環境減災衛星將在遙感性能、圖像質量、成像效能、衛星可靠性上進一步提升能力,主要包括:

1)首批雙星載荷配置相同,仍按同軌180°相位組網,可見光、紅外可實現2天的覆蓋觀測,高光譜可實現2天的重訪觀測或14天的覆蓋觀測。

2)多光譜可見光遙感譜段增加到5個,在保持720km大視場遙感同時,空間分辨率提升到16m。

3)紅外遙感譜段將擴展到9個,在保持720km大視場遙感同時,空間分辨率提升到48m(短波)/96m(中長波)。

4)高光譜遙感譜段擴展到短波,譜段數增加到220個,空間分辨率提升到48m,視場擴展到96km。

5)雙星提升了數據傳輸碼速率和成像時間,加大了星上數據存儲空間,可支持境外成像能力的擴展或境外數據站接收能力的提升。

6)衛星將采用更高姿態指向與姿態穩定精度平臺,實現角秒級姿態測量和每秒萬分之五度量級的姿態穩定能力,可實現圖像無控制定位精度達百米以內。

7)衛星設計壽命將提升到5年以上。

8)雙星可與已在軌的高分一號、高分六號衛星組網協同運行,有效避免任務重疊,進一步實現16m遙感數據1天覆蓋觀測的能力,極大地提升衛星遙感效能。

隨著我國人民對美好生活追求的新需求及“一帶一路”倡議等的推進,環境減災衛星技術與水平將得到不斷的提升,衛星遙感數據不但在我國國民經濟建設中發揮重要作用,也會在國際環境與減災事務中發揮重要作用。