手術治療下脛腓聯合分離踝關節損傷患者的臨床效果分析

河南大有能源股份有限公司楊村煤礦職工醫院(472431)張征凱

脛腓聯合分離踝關節損傷是常見損傷疾病,需及早治療[1]。本研究分析了手術治療下脛腓聯合分離踝關節損傷患者的臨床效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2016年2月~2017年3月98例脛腓聯合分離踝關節損傷患者根據數字表法分短肌腱組和骨膜組。骨膜組男31例,女18例;年齡21~71歲,平均(50.24±2.34)歲。短肌腱組男32例,女17例;年齡21~72歲,平均(50.35±2.13)歲。兩組一般資料差異不顯著,P>0.05。

1.2 方法 短肌腱組采用短肌腱移位手術治療,根據受傷情況選擇切口,切開伸肌支持帶,向外拉伸肌腱,促進外踝前動脈暴露。在遠端腓骨前內側合適部位做長形骨膜瓣,注意緊緊疊合下翻和下脛腓韌帶,再進行下脛腓韌帶修復,最后止血縫合。骨膜組采用骨膜移位手術治療。截斷靠近腓骨短肌腱部位的外側半肌腱,使其和踝關節平面保持0.5厘米距離,將腓骨前后緣骨髓東川,用絲線引導,整合處理腓骨短肌腱零碎組織,再縫合踝關節前側、肌腱末端和周圍軟組織,促進下脛韌帶重構。

1.3 觀察指標 比較兩組脛腓聯合分離踝關節損傷恢復效果;手術操作時間、損傷恢復時間;干預前后患者踝關節功能分值。顯效:損傷恢復,關節背伸、拓屈功能正常;有效:損傷好轉,關節背伸、拓屈功能改善,活動幅度增大;無效:癥狀、功能無改善。脛腓聯合分離踝關節損傷恢復效果為顯效、有效百分率之和[2]。

1.4 統計學處理方法 采用SPSS20.0軟件統計作計量、計數數據錄入比較,輸入數據后分別進行t檢驗、χ2檢驗,P<0.05為差異顯著。

2 結果

2.1 兩組脛腓聯合分離踝關節損傷恢復效果相比較 骨膜組顯效33例,有效15例,無效1例,總有效率97.96%(48/49);短肌腱組顯效20例,有效20例,無效9例,總有效率81.63%(40/49),骨膜組脛腓聯合分離踝關節損傷恢復效果高于短肌腱組,P<0.05。

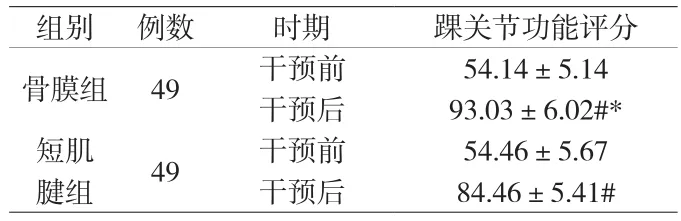

2.2 干預前后踝關節功能分值相比較 干預前兩組踝關節功能分值相近,P>0.05;干預后骨膜組踝關節功能分值高于短肌腱組,P<0.05。見附表1。

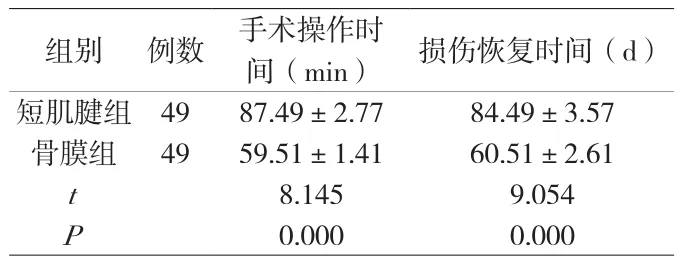

2.3 兩組手術操作時間、損傷恢復時間相比較 骨膜組手術操作時間、損傷恢復時間短于短肌腱組,P<0.05,見附表2。

3 討論

脛腓聯合分離踝關節損傷在臨床較為常見,需及時治療,固定受傷處,以免影響踝關節穩定性和功能。手術治療脛腓聯合分離踝關節損傷方法主要有短肌腱移位、骨膜移位,對不同患者,治療效果存在差異,但相對來說,骨膜移位可減少組織損傷,更好維護血供,加速損傷修復和功能恢復[3][4]。

附表1 干預前后踝關節功能分值相比較(±s)

附表1 干預前后踝關節功能分值相比較(±s)

注:每組前后比較,#P<0.05;兩組組間比較,*P<0.05。

組別 例數 時期 踝關節功能評分骨膜組 49 干預前 54.14±5.14干預后 93.03±6.02#*短肌腱組 49 干預前 54.46±5.67干預后 84.46±5.41#

附表2 兩組手術操作時間、損傷恢復時間相比較(±s)

附表2 兩組手術操作時間、損傷恢復時間相比較(±s)

組別 例數 手術操作時間(min) 損傷恢復時間(d)短肌腱組 49 87.49±2.77 84.49±3.57骨膜組 49 59.51±1.41 60.51±2.61 t 8.145 9.054 P 0.000 0.000

本研究結果顯示,骨膜組脛腓聯合分離踝關節損傷恢復效果高于短肌腱組,P<0.05;骨膜組手術操作時間、損傷恢復時間短于短肌腱組,P<0.05;干預前兩組踝關節功能分值相近,P>0.05;干預后骨膜組踝關節功能分值優于短肌腱組,P<0.05。

綜上,骨膜移位手術治療下脛腓聯合分離踝關節損傷患者的臨床效果確切,可縮短手術時間和康復時間,改善關節功能。