胸腰段脊柱骨折脫位患者采用短節(jié)段椎弓根釘內(nèi)固定治療的效果分析

河南省泌陽縣中醫(yī)院(463700)王增宇

胸腰段脊柱骨折可導致脊柱損傷,這就增加了臨床的治療難度[1]。本文選取于我院進行治療的38例胸腰段脊柱骨折脫位患者作為該次研究主體,現(xiàn)報道如下。

1 研究資料和方法

1.1 研究資料 將2015年9月11日~2016年9月15日于我院進行治療的38例胸腰段脊柱骨折脫位患者作為研究對象,患者中男女比例為21∶17,年齡18~68歲。在手術(shù)之前進行CT、MRI檢查,患者確診為胸腰段脊柱骨折脫位,確診后進行短節(jié)段椎弓根釘內(nèi)固定治療。

1.2 治療方法 ①手術(shù)方法。在手術(shù)之前需要進行脊柱固定,并進行激素治療、神經(jīng)營養(yǎng)治療等,并對患者的生命體征變化展開密切的監(jiān)測。手術(shù)時患者行全麻,取俯臥位,腹部需懸空,C型臂之下病椎體表定位。將傷椎作為中心,進行常規(guī)后正中入路進行切開,完全暴露受損椎體、相鄰上下椎棘突、椎板以及小關(guān)節(jié)。透視傷椎定位,在傷椎、上下鄰椎體的頂點作為進釘點,進釘?shù)姆谰€和矢狀面夾角呈0°以及橫切面夾角呈5°~15°,之后依次將椎體兩側(cè)開口,開路進針。之后T10~L3會增大,進行骨道的探查,將克氏針置入其中,之后再次經(jīng)過透視進行定位良好,根據(jù)位置、上下椎體間角度將適合的椎弓根釘置入,進行椎管減壓,并進行硬脊膜、神經(jīng)根的探查,將前方骨塊復位,接觸脊髓壓迫。應用雙側(cè)縱向連接棒將復位撐開,重建脊柱排列并恢復其高度,檢查硬脊膜受壓情況,之后植骨。②術(shù)后處理。術(shù)后進行切口的沖洗,并逐層關(guān)閉。創(chuàng)口內(nèi)需將1根負壓引流管放置,進行常規(guī)的48小時負壓引流,應用抗生素、脫水劑、營養(yǎng)神經(jīng)類藥物進行治療。在術(shù)后四天需要加強床上翻身、雙下肢主動活動和被動活動,手術(shù)后12天需要拆線,術(shù)后3~4周進行胸腰段支架并逐步展開功能鍛煉。

1.3 觀察指標 對兩組患者術(shù)中出血量、手術(shù)時間、術(shù)中透視時間、術(shù)后一年狀況進行分析。

1.4 統(tǒng)計學研究 整理好相關(guān)實驗數(shù)據(jù)后通過統(tǒng)計學軟件SPSS22.0進行處理,其中計數(shù)資料通過率(n,%)表示,計量資料通過(±s)表示,兩組數(shù)據(jù)對比后,若P<0.05則可證實統(tǒng)計學意義成立;若P≥0.05,則可證實研究獲得的數(shù)據(jù)不具有可比性與統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

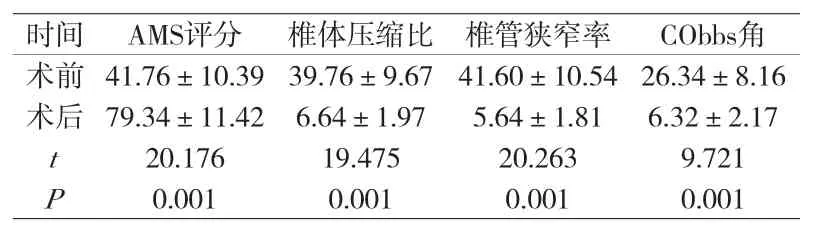

患者術(shù)中出血量、手術(shù)時間、術(shù)中透視時間分別為(153.75±21.03)ml、(150.37±52.85)min、(13.74±4.26)min。患者術(shù)后未出現(xiàn)脊髓損傷或神經(jīng)功能損傷惡化,患者內(nèi)固定穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)脫落。其中4例患者在術(shù)后出現(xiàn)遺留性腰背疼痛,術(shù)后需要進行長期的藥物治療。與術(shù)前相比較,患者術(shù)后一年的AMS評分、椎體壓縮比、椎管狹窄率以及CObbs角明顯優(yōu)于術(shù)前,術(shù)前、術(shù)后的數(shù)據(jù)對比,組間存有顯著差異(P<0.05)。詳見附表。

附表 術(shù)前和術(shù)后一年治療效果比較分析

3 討論

由于腰椎段脊柱骨折脫位會損傷脊柱的穩(wěn)定性,傳統(tǒng)手術(shù)無法保障患者的治療效果。短節(jié)段椎弓根內(nèi)固定術(shù)能夠重建并且恢復患者脊柱穩(wěn)定,該手術(shù)創(chuàng)傷小,手術(shù)時間短,可減輕患者的治療痛苦,保障術(shù)后神經(jīng)功能的恢復[2]。本研究結(jié)果顯示,患者術(shù)中出血量、手術(shù)時間、術(shù)中透視時間分別為(153.75±21.03)ml、(150.37±52.85)min、(13.74±4.26)min。與術(shù)前相比,術(shù)后一年的AMS評分、椎體壓縮比、椎管狹窄率以及CObbs角明顯優(yōu)于術(shù)前,術(shù)前和術(shù)后的數(shù)據(jù)對比,組間存有顯著差異(P<0.05)。

綜上所述,短節(jié)段椎弓根釘內(nèi)固定應用在胸腰段脊柱骨折脫位治療之中,安全且可靠,可促進患者恢復,值得推廣。