發展性照顧在新生兒重癥監護室早產兒護理中的效果研究

河南省南陽市第一人民醫院(473000)王靜

發展性照顧(Developmental Care)是通過對新生兒重癥監護室的環境及照顧方式進行優化,從而改善早產兒各項生命體征,為早產兒提供與子宮相似的環境,提升早產兒適應能力,促進早產兒發育[1]。這一模式一經提出,在臨床應用上取得諸多成效,不僅能夠保障早產兒發育,同時有利于控制早產兒并發癥發生幾率,其臨床應用價值較高。

1 臨床資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2016年3月~2017年3月我院新生兒重癥監護室收治的早產兒78例,根據新生兒床號將其分為實驗組(n=39)與參照組(n=39)。其中早產兒男女比例為46∶32。胎齡28~37周,中位胎齡(34.3±1.7)周。出生體重1.05~2.5kg,中位體重(2.03±0.7)kg。兩組新生兒胎齡、性別、體重等方面不具備明顯差異(P>0.05),具有可比性。

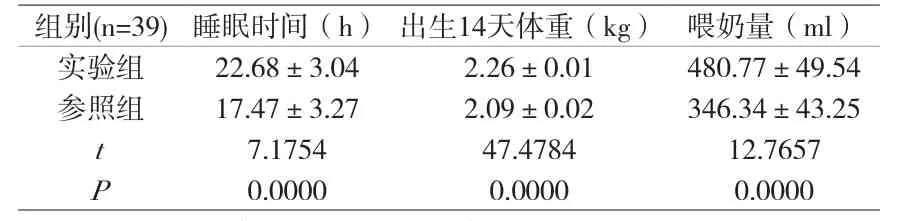

附表1 兩組早產兒護理指標比較

附表2 兩組早產兒并發癥比較[n(%)]

1.2 方法 參照組采用常規新生兒重癥監護模式,實驗組采用發展性照顧模式,其具體做法如下:①環境方面,為早產兒模擬子宮環境,保持早產兒體溫恒定在38攝氏度,每隔3小時為早產兒測量一次體溫。對新生兒進行消毒隔離措施,避免出現交叉感染問題。另外,避免強光、噪聲對早產兒所帶來的刺激。②保持早產兒清潔。護理人員需定時為早產兒換尿片,并保持早產兒臀部干爽和清潔,防止早產兒出現臀紅[2]。③加強對早產兒生命體征的觀察,護理人員要提升巡護頻率,針對早產兒面部表情及顏色、哭聲等進行分析和研究,了解早產兒當前狀態,并將早產兒的呼吸頻率、心率、嘔吐物性質及顏色、大小便情況加以觀察和記錄,從而提升對早產兒的監護水平。④早產兒出生2小時后,可給予其溫熱的糖水,如無嘔吐現象,可在6小時后給予早產兒母乳。如早產兒吮吸功能較好,可用小號奶瓶予以母乳,如早產兒吮吸功能不良,則需采取胃管喂養模式。

1.3 統計學分析 通過SPSS19.0分析數據,計量指標采用t檢驗方式,以(均數±標準差)表示。計數資料采用X2檢驗,以(n%)表示。對比具有明顯差異性(P<0.05),統計學意義存在。

2 結果

2.1 早產兒護理指標比較 實驗組睡眠時間較長、出生14天后體重水平較高、喂奶量較大(見附表1),證明實驗組所采用的發展性照顧護理模式明顯優于參照組(P<0.05)。

2.2 早產兒并發癥比較 比較兩組新生兒在治療過程中并發癥情況,實驗組新生兒嘔吐、腹脹及消化殘留發生比例均低于參照組(P<0.05)(見附表2)。

3 討論

早產兒由于其身體各項器官及免疫系統發育不成熟,各種新生兒疾病發病比例較高,影響了早產兒的正常發育。為轉變這一現狀,采用發展性照顧模式予以護理,為早產兒提供類似于母體子宮的生長環境,降低早產兒應激反應,并減少光刺激及聲音刺激,使早產兒逐步適應外在環境,有助于提升早產兒的生長速度及各項器官發育水平。臨床資料表明,噪音及光線是影響早產兒發育的首要元素,其中,噪音是早產兒高血壓、心率過快及兒童耳聾的元兇,在新生兒重癥監護室中合理控制噪音,能夠保障早產兒生長發育效果。此外,光線刺激會造成早產兒視網膜及眼部疾病,也會致使新生兒生物鐘紊亂,早產兒睡眠時間受到影響,不利于早產兒生長發育。

綜上所述,通過發展性照顧護理早產兒,提升早產兒心理及生理發育速度,本研究針對早產兒不同護理模式加以對比分析,實驗組所采用的發展性照顧模式,早產兒睡眠時間、出生14天后體重、喂奶量及并發癥發生比例均優于參照組,證實發展性照顧模式有助于早產兒的健康成長,極大提升了早產兒的免疫力及適應力,其臨床護理價值較高,應在臨床中予以推廣。