乳腺下緣切口經乳腺后間隙入路術治療210例乳腺多發性纖維腺瘤患者的療效及安全性分析

河南省襄城縣人民醫院(461700)張建國

1 資料與方法

1.1 基本資料 研究將我院2014年1月~2016年10月入院治療乳腺多發性纖維腺瘤的210例患者按入院順序隨機分為甲、乙組,每組105例。甲組:年齡21~35(27.3±2.4)歲;單側乳腺瘤數量:2~23(7.5±1.5)枚;單側乳房多發腫塊46例,雙側乳房多發腫塊59例;乙組:年齡22~37(27.6±2.5)歲;單側乳腺瘤數量:3~25(7.8±1.5)枚;單側乳房多發腫塊44例,雙側乳房多發腫塊61例。研究入選對象均確診為乳腺多發性纖維腺瘤。

1.2 方法 兩組患者均采用氣管插管全麻,甲組采用傳統切口手術,根據腫塊的大小及形態,決定手術切口類型,選擇常規的切除方法,切除完整的乳腺腫塊,并在分離周圍組織后,進行徹底止血和加壓包扎,進行標本送檢。乙組采用乳腺下緣切口經乳腺后間隙入路手術治療,采用弧形切口,沿患者乳腺下緣,切開患者的皮膚組織至筋膜,暴露乳房后間隙,行鈍性分離,并從乳房后間隙入路,切開乳腺組織探查乳腺腫塊,然后沿腫塊邊緣進行分離,完整切除腫塊送檢后,再進行止血、負壓引流和加壓包扎。

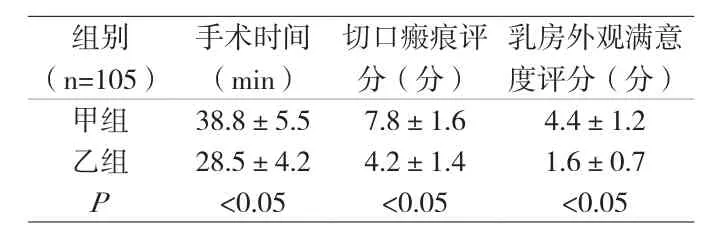

附表 兩組患者的臨床指標對比(n,±s)

附表 兩組患者的臨床指標對比(n,±s)

組別(n=105)乳房外觀滿意度評分(分)手術時間(min)切口瘢痕評分(分)甲組 38.8±5.5 7.8±1.6 4.4±1.2乙組 28.5±4.2 4.2±1.4 1.6±0.7 P <0.05 <0.05 <0.05

1.3 觀察指標及療效評定 觀察、記錄兩組患者的手術時間、術后切口瘢痕評分、術后乳房外觀滿意度評分、治療總有效率及并發癥發生率。切口瘢痕評價內容包括色澤、厚度、血管分布、柔軟度4個參數,0分為正常皮膚,得分越高,表明瘢痕越明顯。術后乳房外觀滿意度采用自制調查問卷評價,得分越低,表明患者對乳房外觀滿意度越高。療效評定標準:無效:腫塊體積縮小<50%,或無任何改善;顯效:乳房偶爾有疼痛癥狀,且腫塊體積縮小>70%;痊愈:乳房腫塊徹底切除,無疼痛癥狀。

1.4 統計學處理 采用SPSS22.0分析數據,計數與定量資料用例數(%)和(±s)表示,組間差異用x2和t檢驗,P<0.05為對比差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者的臨床指標比較 乙組患者的手術時間明顯短于甲組,且其術后切口瘢痕評分與乳房外觀滿意度評分均顯著低于甲組,組內比較差異有統計學意義(P<0.05),如附表。

2.2 兩組患者的治療總有效率比較 乙組的治療總有效率96.2%(101/105)明顯高于甲組86.7%(91/105),兩組對比差異有統計學意義(P<0.05)。

2.3 兩組患者的并發癥發生率對比 甲組術后有12例切口感染,乙組有4例切口感染,乙組術后并發癥發生率(3.8%,4/105)明顯低于甲組(11.4%,12/105),組內數據比較有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

目前對于乳腺纖維瘤,臨床上常用的治療方式為手術治療,傳統的前入路手術雖能有效切除腫瘤,但術后會在乳房表面留下明顯的瘢痕,影響乳房美觀度。因而,選擇安全、有效又具有較高美觀性的手術治療方式,成為了臨床治療的重要研究方向。本研究以乳腺多發性纖維瘤患者為例,給予患者不同的手術治療方式,結果顯示乙組患者的手術時間更短,術后切口瘢痕評分、乳房外觀滿意度評分、并發癥發生率明顯低于甲組。該結果表明乳腺多發性纖維腺瘤患者采用乳腺下緣切口經乳腺后間隙入路術治療,能有效縮短手術時間,避免患者術后乳房形成明顯的瘢痕,降低并發癥發生率,增強臨床療效。乳腺下緣切口經乳腺后間隙入路術的切口較傳統手術切口隱蔽,對患者乳房造成的創傷較小,術后瘢痕如皮膚褶皺,對乳房外觀影響不大,更能滿足女性對乳房美觀性的需求[1]。同時該手術可以一次性切除多發腫塊,避免了反復手術行手術切口和縫合的痛苦,大大縮短了手術時間[2]。

綜上所述,乳腺多發性纖維腺瘤患者采用乳腺下緣切口經乳腺后間隙入路手術治療,能有效節省手術時間,改善患者的乳房外觀美觀度,縮小切口愈合瘢痕,適合用于臨床治療。