核磁共振對(duì)于椎管腫瘤患者的臨床診斷價(jià)值分析

河南省新鄭市人民醫(yī)院(451150)李留燦

隨著核磁共振成像技術(shù)的不斷發(fā)展,因其獨(dú)特的優(yōu)越性被廣泛運(yùn)用在臨床診斷中,診斷效果得到醫(yī)生及患者認(rèn)可。據(jù)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),核磁共振成像技術(shù)在診斷原發(fā)性肝癌、脊髓空洞、靜脈血管形態(tài)畸變、椎管內(nèi)腫瘤、腦部腫瘤等疾病具有較為顯著的效果。其中椎管腫瘤是一種常見(jiàn)的腫瘤類(lèi)型,有髓外硬膜外、內(nèi)腫瘤、髓內(nèi)腫瘤之分[1]。患者發(fā)病后常表現(xiàn)為肢體麻木、疼痛、肌肉萎縮等癥狀,治療該病的關(guān)鍵在于早診斷、早采取有效治療措施。本次研究選取了70例我院收治的椎管腫瘤的患者作為觀察對(duì)象,對(duì)所有患者進(jìn)行核磁共振檢查,探討其臨床診斷價(jià)值,具體如下。

1 資料與方法

1.1 基線資料 在我院2016年6月~2017年12月收治并確診為椎管腫瘤的患者中,選取70例作為研究對(duì)象。經(jīng)我院理論委員會(huì)批準(zhǔn),及患者簽署知情同意書(shū)后開(kāi)始研究。選取的研究對(duì)象中,男性患者有40例,女性患者有30例,年齡20~68歲,平均年齡為(38.31±10.52)歲,患者臨床首發(fā)癥狀為肢體麻木、根痛、肌肉萎縮、運(yùn)動(dòng)障礙、呼吸困難的分別有49例、22例、16例、25例、6例,分別占總患者數(shù)的70.00%、31.43%、22.86%、35.71%、8.57%,給予所有患者術(shù)前核磁共振檢查及手術(shù)病理檢查。

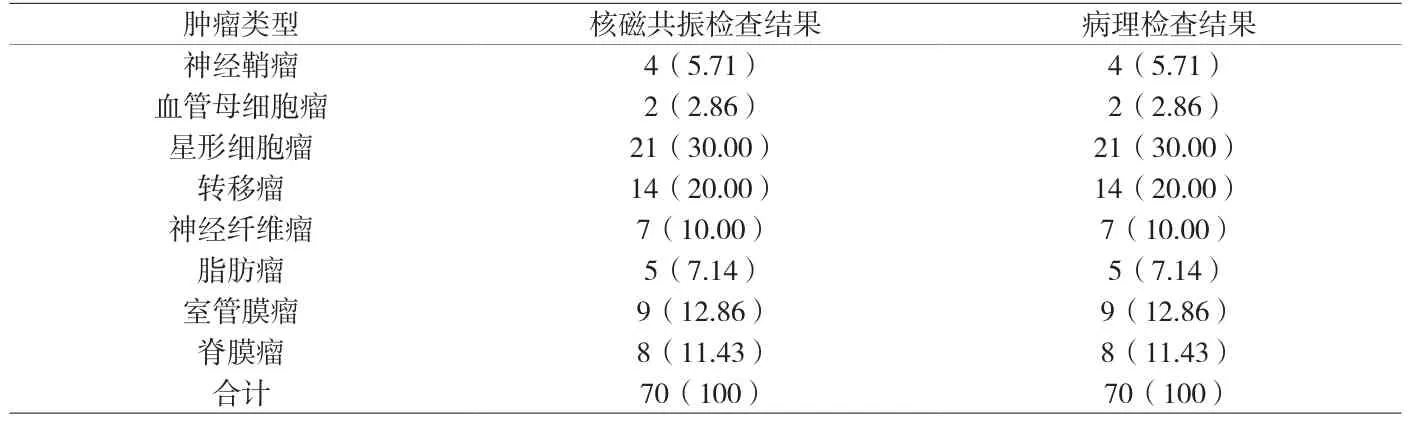

附表 兩種檢查方式結(jié)果比較[n(%)]

1.2 方法 給予所有入院患者核磁共振檢查,采用飛利浦1.5T超導(dǎo)磁共振成像儀,患者取平臥位,使用一般位置掃描,運(yùn)用橫斷、冠狀面、矢狀、STIR、T2WI、T1WI等方法全方位核磁共振掃描患者,發(fā)現(xiàn)病灶區(qū)域后,用Gd-DTPA增強(qiáng)掃描方式,以患者實(shí)際情況為依據(jù)確定造影劑劑量,掃描過(guò)程中重點(diǎn)掃描確立患者椎管腫瘤位置、信號(hào)、具體形態(tài)、大小等。同時(shí)給予所有患者手術(shù)治療,取活體進(jìn)行病理檢查。

1.3 觀察指標(biāo) 觀察比較兩組檢查方式結(jié)果。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析 數(shù)據(jù)采用SPSS20.0分析。計(jì)量資料以±s表示,采用t檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以相對(duì)數(shù)表示,采用X2檢驗(yàn)。以P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

對(duì)所有患者均進(jìn)行核磁共振及病理檢查,得出結(jié)果一致,均為神經(jīng)鞘瘤、血管母細(xì)胞瘤、轉(zhuǎn)移瘤、星形細(xì)胞瘤、神經(jīng)纖維瘤、脂肪瘤、室管膜瘤、脊膜瘤患者分別為4例、2例、14例、21例、7例、5例、9例、8例,結(jié)果無(wú)差異,符合率高達(dá)100.00%,具體見(jiàn)附表。

3 討論

當(dāng)前臨床診斷椎管腫瘤的方法較多,有CT、X線平片、MRI等,但因該病病灶位置較為特殊,影像學(xué)尾箱較多,檢測(cè)效果一般。而目前核磁共振成像技術(shù)能很好診斷該類(lèi)腫瘤疾病,解決脊柱疾病位置特殊難題,且因無(wú)需注射造影劑,對(duì)患者傷害較小[2]。本次研究結(jié)果顯示,對(duì)所有患者均進(jìn)行核磁共振及病理檢查,得出結(jié)果一致,均為神經(jīng)鞘瘤、血管母細(xì)胞瘤、轉(zhuǎn)移瘤、星形細(xì)胞瘤、神經(jīng)纖維瘤、脂肪瘤、室管膜瘤、脊膜瘤患者分別為4例、2例、14例、21例、7例、5例、9例、8例,結(jié)果無(wú)差異,符合率高達(dá)100.00%。這與孫子鈞[3]研究結(jié)果相符,核磁共振對(duì)于椎管腫瘤患者的臨床診斷價(jià)值極高,通過(guò)掃描信號(hào)T1WI與T2WI診斷病灶,靈敏性高,其具有操作簡(jiǎn)單、安全性高、準(zhǔn)確性高優(yōu)點(diǎn)。

綜上所述,核磁共振對(duì)于椎管腫瘤患者的臨床診斷價(jià)值極高,其操作簡(jiǎn)便,具有較高安全性和診斷準(zhǔn)確性,是一種良好的診斷椎管腫瘤的檢查方法。