院前院內一體化創傷急救護理模式在多發性創傷患者中的應用觀察

河南省南陽醫學高等專科學校第一附屬醫院(473058)劉金彥

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我院急診科2016年6月~2017年10月收治的實行院前院內一體化創傷急救護理模式的多發性創傷患者57例作為觀察組;將2015年2月~2016年6月未開展急救護理模式時收治的多發性創傷患者63例作為對照組,已排除其他系統基礎疾病等影響因素,兩組患者一般資料對比無明顯差距,P>0.05。

1.2 護理方法 對照組患者按急診科常規搶救護理常規遵醫囑予以處理,患者入院后監測四大生命體征,開放至少兩條靜脈通道,遵醫囑給予手術前準備或者其他處置,送入綜合手術室搶救或者根據病情進入專科病房住院。

觀察組運用一體化創傷急救護理模式進行搶救:①制定程序:護士根據患者的傷情進行全面評估,檢查氣道、呼吸、出血、循環、感光覺意識等有無異常,對于患者呼吸受阻的患者先清理患者呼吸道,隨即配合醫生完成氣管插管或者氣管切開。建議大靜脈2~3條靜脈通道,同時抽血送檢。對于明確出血患者應協助醫生做好簡單固定包扎,根據醫囑做好其他處理后送患者進入手術室準備。②成立急救護理:創傷急救開始后,創傷醫療組和護理組組合共同完成搶救,分配負責患者氣道的呼吸暢通的護士1名,分配建立靜脈通道的、采集標本、靜脈給藥護士2名,分配監護患者生命體征和病情變化護士1名,并協助醫生進行簡單包扎固定。③宣傳急救工作的重要性:完善急救車的監護、救護設備的先進水平,保證車內能進行損傷控制性手術操作的空間要求。加強醫護人員在社區、企業的宣傳力度,普及正確的急救知識,提高公眾的自救互救知識,為可能發生的院外創傷急救爭取寶貴時間。④完善急救語音播報系統:將語音播報裝置安放于人員密集處,醫護人員可根據播報的患者信息和傷員預計送達醫院時間做好搶救準備[1]。

1.3 觀察兩組患者的生命體征、意識狀態、尿量、出血量等指標恢復平穩的時間根據有效治療時間來評定治療效果。有效治療時間是指患者入診至搶救或手術結束后生命體征恢復相對平穩所需要的時間。救治效果分為治愈、好轉、未愈。治愈:患者經救治后生理功能康復出院;好轉:患者經救治后遺留下后遺癥,生理功能基本康復;未愈:患者經救治后療效不佳,家屬放棄搶救或者患者死亡。

1.4 統計學方法 選用統計學軟件SPSS19.0分析和處理研究數據,計量資料采取(±s)表示,組間對比進行獨立t檢驗,等級資料采用秩序和檢驗;以P<0.05為有顯著性差異和統計學意義。

2 結果

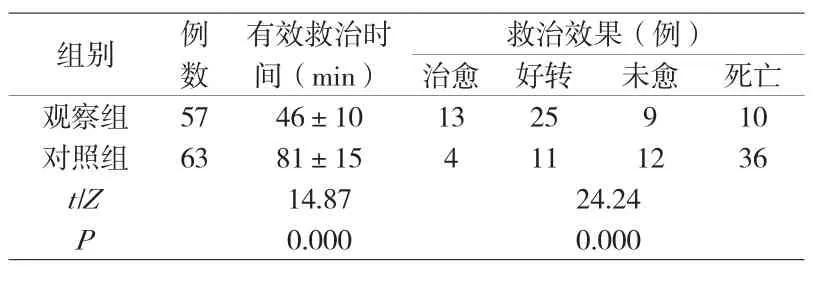

附表 兩組患者有效救治時間、救治效果情況比較

兩組患者有效救治時間、救治效果情況對比:觀察組的有效救治時間短于對照組,有統計學意義(P<0.05);觀察組的救治效果以治愈和好轉為主,對照組的救治效果以未愈和死亡為主,表明觀察組救助效果優于對照組,有統計學意義(P<0.05)。見附表。

3 討論

本研究中觀察組的有效救治時間為(46±10)min明顯短于對照組(81±15)min,顯示院前院內一體化創傷急救護理模式在救治多發性創傷患者能夠有效縮短患者入診至搶救或手術結束后生命體征恢復相對平穩所需要的時間。觀察組的救治效果以治愈和好轉為主,對照組的救治效果以未愈和死亡為主,顯示院前院內一體化創傷急救護理模式在救治多發性創傷患者能夠降低患者未愈的人數,提高患者治愈幾率。蔡愛敏[2]等的研究與本研究中院前院內一體化創傷急救護理模式在救治多發性創傷患者能夠有效縮短患者入診至搶救或手術結束后生命體征恢復相對平穩所需要的時間,降低患者未愈的人數,提高患者治愈幾率的觀點大致相符。

綜上所述,院前院內一體化創傷急救護理模式在救治多發性創傷患者同時,能夠縮短有效救治時間,提高患者的救治效果。