急性腦梗死患者靜脈溶栓后采用綜合護理干預的效果及預后觀察

河南省宜陽縣人民醫(yī)院(471600)張娜娜

ACI是臨床上常見的腦血管疾病,作為致殘率、死亡率較高的多發(fā)病,ACI的治療原則為改善腦部微循環(huán),預防大腦缺血缺氧[1]。靜脈溶栓是目前治療ACI的常用方式。本研究通過給予患者不同的護理干預,觀察患者的臨床護理效果,以探討適合用于臨床推廣的有效方案。

1 資料和方法

1.1 一般資料 研究將2015年2月~2017年2月入院接收靜脈溶栓治療的88例ACI患者隨機分為甲、乙兩組,每組44例。甲組:男27例,女17例;年齡53~72(66.8±3.5)歲;頸內(nèi)動脈系統(tǒng)梗死20例,椎基底動脈系統(tǒng)梗死24例;甲組:男25例,女19例;年齡55~73(67.2±3.4)歲;頸內(nèi)動脈系統(tǒng)梗死21例,椎基底動脈系統(tǒng)梗死23例。

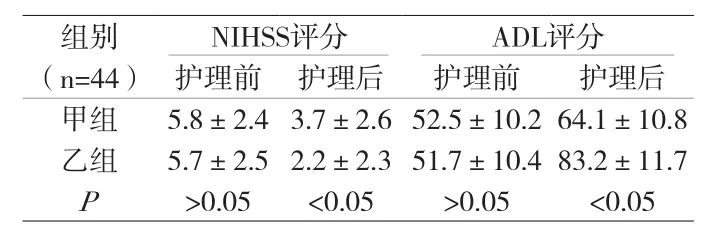

附表 兩組護理前后的NIHSS評分、ADL評分對比(n,±s)

附表 兩組護理前后的NIHSS評分、ADL評分對比(n,±s)

組別(n=4 4)N I H S S評分 A D L評分護理前 護理后 護理前 護理后甲組 5.8±2.4 3.7±2.6 5 2.5±1 0.2 6 4.1±1 0.8乙組 5.7±2.5 2.2±2.3 5 1.7±1 0.4 8 3.2±1 1.7 P >0.0 5 <0.0 5 >0.0 5 <0.0 5

1.2 方法 兩組患者均采取靜脈溶栓治療,給予其注射用阿替普酶(德國勃林格殷格翰制藥廠,國藥準字S20110052)治療,劑量為0.9mg/Kg,最大劑量≤90mg,靜脈推注10%總劑量rt-PA后,將90%剩余劑量溶于100ml的0.9%氯化鈉中,靜脈滴注1h。甲組采用常規(guī)護理,護理內(nèi)容包括防感染、基礎護理、并發(fā)癥預防及功能鍛煉。乙組采用綜合護理干預,護理內(nèi)容有以下幾點:①溶栓前護理:護理人員應在患者發(fā)病后4.5h內(nèi),明確患者疾病史、手術史及既往史。②心理干預:詳細向患者及其家屬介紹有關疾病治療的問題,緩解患者焦慮、抑郁的情緒,引導家屬對患者進行安慰和鼓勵,幫助其樹立戰(zhàn)勝疾病的信心。③溶栓中護理:護理人員應幫助患者做好口腔清潔,及時給藥并嚴密監(jiān)測患者的生命體征變化。④溶栓后護理:為患者營造舒適安靜的病房環(huán)境,加強基礎護理。嚴密觀察患者的心電圖變化,做好血壓控制工作,強化飲食、康復訓練指導。

1.3 觀察指標及療效評定 觀察、記錄兩組患者護理前后的腦神經(jīng)功能缺損(NHISS)評分、日常生活能力(ADL)評分、治療總有效率及并發(fā)癥發(fā)生率。NIHSS得分越高,表明患者神經(jīng)功能缺損越嚴重,ADL得分越高,表明其日常生活能力越強。療效評定標準:無效:NIHSS評分降低<18%;有效:NIHSS評分降低18%~45%;顯效:NIHSS評分降低46%~90%,病殘程度為1~3級;基本痊愈:NIHSS評分下降≥90%,病殘程度為0級。

1.4 統(tǒng)計學處理 采用統(tǒng)計學軟件SPSS22.0分析所有數(shù)據(jù),計數(shù)及計量數(shù)據(jù)用(n,%)和(±s)表示,組間檢驗用x2和t表示,P<0.05為有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 兩組護理前后的NIHSS評分、ADL評分比較 兩組護理前的NIHSS評分與ADL評分比較差異不明顯(P>0.05),乙組護理后的上述指標改善程度明顯優(yōu)于甲組,組間差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05),見附表。

2.2 兩組患者的治療總有效率比較 研究結果顯示,乙組的治療總有效率(97.7%)明顯高于甲組(86.4%),組內(nèi)差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

2.3 兩組患者的并發(fā)癥發(fā)生率比較 甲組中低血壓、肺部感染及凝血障礙各2例,出血1例,乙組中僅1例肺部感染,乙組的并發(fā)癥發(fā)生率(2.3%)明顯低于甲組(15.9%),組間比較差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

3 討論

本研究以ACI患者為觀察對象,在其進行靜脈溶栓治療后,給予患者不同的護理干預措施,結果顯示乙組護理后的NIHSS評分、并發(fā)癥發(fā)生率明顯低于甲組,但其ADL評分與治療總有效率則明顯高于甲組,表明ACI患者進行靜脈溶栓后,給予其綜合護理干預,能有效增強患者的臨床護理效果。主要原因在于綜合護理干預能針對每個患者的具體情況,給予其個性化、針對性的護理干預,強調(diào)護理工作應注重患者的生理和心理需求,并在此基礎上進行細節(jié)護理,為患者提供系統(tǒng)化的護理服務[2]。

綜上所述,ACI患者靜脈溶栓后進行綜合護理干預,能改善患者腦神經(jīng)功能和日常生活質(zhì)量,降低并發(fā)癥發(fā)生率,適合在臨床上應用。