家屬參與式延續性護理對人工全髖關節置換術患者預后的影響

鄭州市骨科醫院(450000)張萍萍

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016年9月~2017年10月于我院行人工全髖關節置換術的100例老年患者,按隨機數字表法分為兩組。對照組50例,男24例,女26例;年齡54~79歲,平均(66.51±6.12)歲。觀察組50例,男25例,女25例;年齡55~81歲,平均(66.52±6.87)歲。兩組一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法 對照組給予常規護理。觀察組在常規護理基礎上行家屬參與式延續性護理,具體干預措施:①出院準備:出院前記錄和評估患者身體和心理狀況、關節恢復及疼痛情況,針對性制定計劃;護士向患者和家屬介紹延續性護理相關信息和特點,提供康復手冊以便及時查閱;建立院外延續護理小組,護士長為總負責,系統培訓小組成員,學習護理技巧;定期進行家訪,改善消極情緒,提高患者的依從性。②康復訓練:根據康復計劃,患者和家屬共同參與,至少有1位與患者長期居住且能陪同復查的家屬進行教育指導,術后護理員指導正確臥位方法,最佳為半臥位,采取深呼吸法,活動股四頭肌和踝關節屈伸,加強患側以外的關節鍛煉;術后3周內對以上內容予以重復強化,同時進行主動性鍛煉,增加鍛煉項目,注意肌力和關節活動訓練;術后第4周起指導主動臀收縮練習,3~5次/d,25~30min/次;術后6周起,加強髖關節伸縮,髖屈曲練習保持在45°~60°,可指導扶拐下地,部分負重步行,2~3次/d,25~30min/次。③日常指導:患者宜居簡單寬闊的室內,選用硬板床,地面作防滑處理;飲食方面嚴格根據康復計劃制定,多食蔬菜水果,清淡易消化類食物,忌辛辣油膩、忌煙酒。

1.3 觀察指標 全髖關節功能:采用Harris髖關節量表和Barthel指數對髖關節功能和生活自理能力測評,髖關節量表包括4個項目為功能、疼痛、關節形態和畸形;Barthel指數含如廁、洗澡、穿衣、進食、上下樓等,滿分均為100分,分數與功能恢復、自理能力呈正相關[1]。

1.4 統計學分析 采用SPSS22.0處理數據,計數資料以百分數和例數表示,組間比較采用χ2檢驗;計量資料以±s表示,采用t檢驗;P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

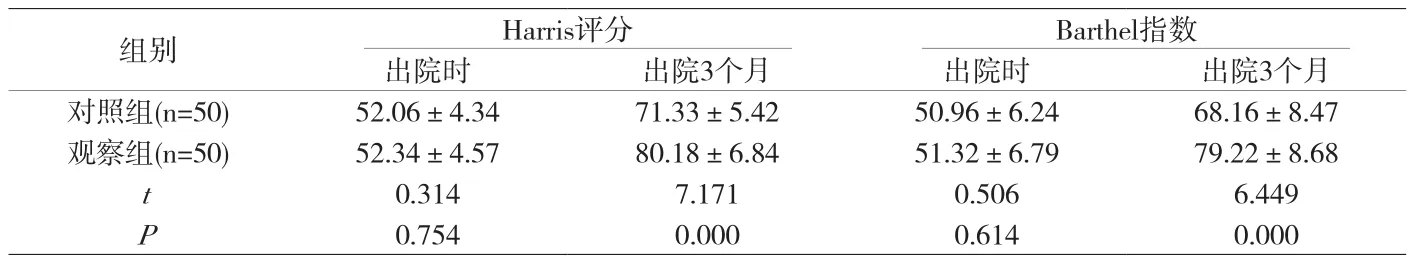

康復情況:出院時兩組Harris及Barthel指數評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);出院3個月后觀察組Harris評分和Barthel指數均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見附表。

附表 兩組康復情況比較(±s,分)

附表 兩組康復情況比較(±s,分)

組別 Harris評分 Barthel指數出院時 出院3個月 出院時 出院3個月對照組(n=50) 52.06±4.34 71.33±5.42 50.96±6.24 68.16±8.47觀察組(n=50) 52.34±4.57 80.18±6.84 51.32±6.79 79.22±8.68 t 0.314 7.171 0.506 6.449 P 0.754 0.000 0.614 0.000

3 討論

隨著醫療科技發展,THR患者住院時間普遍縮短,患者在出院后需繼續進行復健訓練,但相關研究顯示[2],大多數患者出院后常因護理知識和訓練技能的缺乏而導致肢體功能恢復不完善,預后較差。傳統護理模式已無法滿足當前患者的需求,院外家屬參與式延續性護理是以患者為中心,通過醫護患三方配合結合傳統護理的理念,在家屬的幫助和監督下完成康復訓練,可有效解決院外諸多問題,從而促進患者康復。本研究發揮家庭團隊作用,家屬全面參與患者的康復護理,打破了傳統護理的局限性,更加人性化,尤其對于人工全髖關節置換術后需長期護理和訓練的患者,若因人員不足無法及時干預,將會面臨護理斷層等問題,影響病情治療和功能恢復。

本研究結果顯示,觀察組出院3個月后Harris評分和Barthel指數均高于對照組分,提示延續性護理能明顯提高康復效果,提升生活自理能力。相較于傳統模式護理的不足,延續性護理則是一種長期的、階段性的家庭式參與護理,患者無需孤身承受壓力,在家人的關心和幫助之下,復健進程環環相扣,提高恢復效果。

綜上所述,家庭參與式延續性護理一種是家屬全面參與的模式,能有效促進THR患者術后髖關節功能恢復,提高生活質量。