最后的俯沖者

兵器船廠

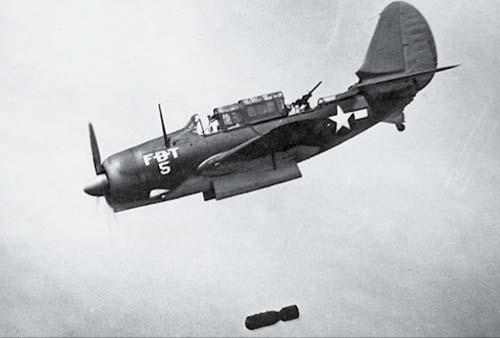

二戰(zhàn)是俯沖轟炸機發(fā)展的巔峰,無論是歐洲戰(zhàn)場上的Ju87“斯圖卡”,還是太平洋戰(zhàn)場上的SBD“無畏”,軍迷心中關于二戰(zhàn)經典戰(zhàn)役的印象中,帶著炸彈從空中俯沖而下的俯沖轟炸機總是不可或缺的畫面。

二戰(zhàn)也是俯沖轟炸機發(fā)展的歷史終點。戰(zhàn)后,各國紛紛停止了這個機種的研制。在俯沖轟炸機家族中,也許由寇蒂斯公司研制的SB2C“地獄俯沖者”算得上是“最后的俯沖轟炸機”。

失敗的“俯沖者”

寇蒂斯公司的SB2C俯沖轟炸機原本是作為SBD“無畏”式俯沖轟炸機的替換機型研制的。在研制階段,這型飛機的技術特征已經被劃定:機翼可以折疊,擁有更好的固定武備,更大的載彈量,更強的多用途性能。由于該機是寇蒂斯公司研制的第二型搜索轟炸機,所以這型飛機獲得了SB2C的編號,官方綽號則沿用了第一代SBC的“地獄俯沖者”。

然而該機并沒有延續(xù)“無畏”式在美國海軍光輝的服役歷史,不成功的布局設計使得SB2C最終讓俯沖轟炸機這一機種是在“惡評”中告別航母甲板的。

1939年,該機基本設計結束后的風洞試驗就令人汗顏。當時麻省理工學院的航空工程教授奧拓·柯本這樣評價SB2C原型機的空氣動力設計:“誰企圖造出超過一架這玩意,那一定是瘋了”。

SB2C的布局設計失敗之處主要在于該機過大的垂尾以及該機翼身布局。布局設計的不科學使得該機的操縱性能不好,尤其是低空速下控制性能比較低劣。由于過度追求機翼折疊與多用途性能,SB2C的翼型設計奇特,這導致副翼大小與位置設計不佳。而對于一型艦載轟炸機而言,這是致命的。該機在空速小于170千米/小時后,副翼的響應開始下降并帶來飛機操縱性能的變化,這使得SB2C的著艦對于所有飛行員都是“一場劫難”。當時美國海軍艦載飛機的著艦接近速度一般是150千米/小時左右。飛慣了“無畏”式的飛行員再飛SB2C后,一般得出的結論是“寧可換回SBD”。

值得使用者們慶幸的是,SB2C的武備與掛載能力比起SBD有了很大的提升。該機的最大載彈量超過了1噸。其機腹內彈艙可以攜帶900千克炸彈或一枚MK13魚雷。翼下掛架可以掛載兩枚225千克炸彈。該機的固定武備包括兩門安裝在機翼內的20毫米AN/M2機炮與后座機槍手使用的兩挺7.62毫米機槍。太平洋戰(zhàn)爭后期,SB2C-4批次的“地獄俯沖者”在翼下改裝了8具127毫米火箭彈發(fā)射架,這使得該機可以輕松癱瘓日軍中小型艦只的防空火力。

從1940年起,該機的原型機接連發(fā)生摔機事故,但戰(zhàn)爭的需要導致SB2C還是迎來了大量訂單。該機的大量生產于1941年開始。由于不被看好,SB2C的生產優(yōu)先度比起晚于該機研制的TBF“復仇者”魚雷機要低。1943年底,SB2C才迎來戰(zhàn)場首秀,當時VB-17中隊的SB2C隨“邦克山”號航母參加了針對拉包爾的空襲。

來到航母上的SB2C不僅延續(xù)了該機布局設計帶來的惡劣表現(xiàn),更因為SB2C初期型的R2600發(fā)動機功率不足、前起落架易損、航電系統(tǒng)質量不佳而贏得了諸如“大尾巴猛獸”“二檔玩意”等“雅號”。初步改善SB2C早期型性能缺陷的型號是SB2C-3,這個型號于1944年開始投放戰(zhàn)場,它換裝了1400千瓦的發(fā)動機,襟翼與武器的可靠性都有所提升,不過低速性能與失速特性沒有改變。

最后的俯沖

作為二戰(zhàn)期間美國海軍最后一代艦載機,SB2C的后期型參與了1944年以來美海軍幾乎全部的戰(zhàn)役。從萊特灣到瀨戶內海,SB2C與格魯曼公司的F6F戰(zhàn)斗機、TBF魚雷機,沃特公司的F4U戰(zhàn)斗機組成的二戰(zhàn)后期美國海航艦載機組合,讓日本法西斯體會到了聞風喪膽的感覺。值得一提的是,在萊特灣戰(zhàn)役與沖繩戰(zhàn)役期間,多個中隊的SB2C還直接參與了針對“武藏”號與“大和”號的攻擊。在戰(zhàn)斗中,該機依靠嫻熟的戰(zhàn)術與其它機型配合,合力擊沉了日本海軍最大的戰(zhàn)列艦,將戰(zhàn)列艦這個艦種徹底推下了神壇。

二戰(zhàn)期間,美國陸軍航空隊、英軍、澳大利亞軍隊也都使用過SB2C。該機在美國陸航的編號是A-25,綽號是“伯勞鳥”。英軍則稱該機為“地獄俯沖者1”。不過他們并無太多經典戰(zhàn)績。

二戰(zhàn)結束后,SB2C在美軍一線服役至1947年。剩余的飛機作為軍援被提供給法國、希臘、泰國等國。法國海航的SB2C后來參與了越南抗法戰(zhàn)爭,而希臘空軍的SB2C則參與了二戰(zhàn)后持續(xù)數(shù)年的希臘內戰(zhàn)。