依舒斷裂帶北段尾波Q值特征研究

李繼業 孫鵬宇 武曉軍 張彥吉任建輝 秦麗巖 孫強

1)黑龍江省地震局,哈爾濱市南崗區鴻翔路24號 150090 2)哈爾濱市住房和城鄉建設委員會,哈爾濱 150700

3)哈爾濱市防震減災技術中心,哈爾濱 150021

0 引言

地震波Q值是除了地震波速度以外,用以研究地球深部結構及地球動力的重要的地球物理學參數。它可以理解為地震波由于地殼層內介質不均勻性而引起的散射作用和介質產生了非彈性吸收而導致的地震波能量衰減。一般情況下地震波衰減在橫向上變化量級在幾十倍以上,但地殼和上地幔地震波速度在橫向上的變化未超過10%。研究表明,地震波穿過構造活動相對穩定地區時,能量衰減不明顯且具有高Q值;而穿過構造活動地區時,能量會發生強烈衰減且具有低Q值。所以對地殼Q值的研究,可以更加準確地認識地殼結構特征,更好得認識地殼內低速層、斷層分布以及深部動力學特征。應力變化造成巖石性質發生變化,例如流體的遷移、存在的裂隙狀態、熱物質的上涌等,這些都有可能造成Q值的變化。通過研究Qc值的時間變化和空間分布特征,嘗試將其應用于地震預測預報。

郯廬斷裂帶北段蘿北、通河地區經常發生中小地震,地質構造比較復雜,是黑龍江省地震監測重點區域。利用Sato模型(Sato,1977)對依舒斷裂帶北段蘿北-通河地區(44°~49°N,126°~136°E)15個不同臺站記錄到的266個ML≥2.0地震尾波 Qc值進行了分析和研究,討論了Qc值隨頻率變化的關系,對黑龍江省蘿北地區進行了Q值計算,得到了該地區品質因子隨著頻率變化的關系及Q0值的空間分布特征,有效地分析了該區域介質狀態的變化過程,對蘿北地區地震活動性的研究和預測有指導意義。

1 Qc值計算方法

常用測量S波品質因子QS的方法有兩類:一類是利用S波振幅隨距離衰減的性質,常用的有Aki的尾波歸一法(Aki,1980),它適用于分布在一定距離范圍和多方位的多次地震的聯合使用,消除震源輻射方向性,求取平均值;另一類是利用尾波振幅隨時間衰減的性質,有適當長度單臺尾波記錄即可獲得結果,最常用的有單次散射的Aki和Chouet模型(Aki K et al,1975)以及 Sato模型(Sato,1977),可用于測量 QS,是因為許多觀測結果證明,尾波是由S波的散射波組成,尾波 Qc和 S波 QS一致(Rautian et al,1978;Aki,1980;Herrmann,1980)。尾波方法的優勢在于僅用一個地震記錄,就可以得到Q值與頻率的關系(李白基等,2004),因而非常適合于依舒斷裂帶北段地震的尾波Q值的計算。

本文采用基于Sato(1977)提出的散射模型來計算地方震S尾波 Qc值:對于特定的頻率,可以將此種尾波的振幅和時間的關系表示為

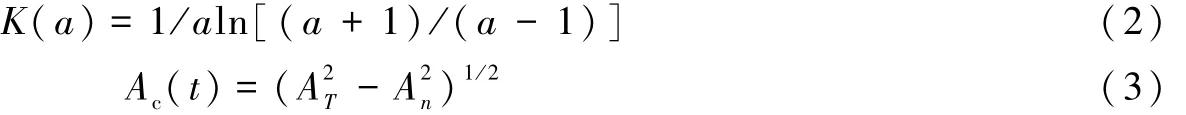

式中,AS為 S波最大振幅;Ac(t)為流逝時間 t附近的尾波均方根振幅;a=t/tS,tS為 S波的流逝時間;K(a)為依賴于時間的傳播因子;K(a)及 Ac(t)分別由下式給出

式中,AT為所取時間窗內地震波均方根,An為P波到達前適當時間段記錄的地震波均方根,用它進行地震波的噪聲改正(高金哲,2007)。

式(1)中,C(f)為與頻率 f有關的影響因子,對同一地震的同一頻率,C(f)為常數,由此可見 F(f)與(t-tS)之間存在線性關系,因此可根據式(1)擬合得到斜率 b,b=(2πf lg e)/Qc,就可得到該頻率點的Qc,然后由各個頻率點的Qc值,擬合出Qc(f)=Q0fη,其中η為頻率依賴指數,與Q0呈負相關性。

2 數據選取

數據選取2002年以來黑龍江省數字地震臺網記錄到的ML≥2.0地震波形資料266條,采用朱新運等(2005)研制的基于Sato模型的近震S波尾波Qc值求解及分析軟件,利用依舒斷裂帶北段15個地震臺站(圖1)記錄到的三分向波形計算尾波Qc值,每個臺站選取一條尾波持續時間相對長且振幅不飽和、干擾小且S波清晰的地震波形,對尾波Qc值與頻率的關系進行分析。在計算臺站周圍區域內的平均尾波Qc值時,既要地震波形質量好,還要考慮計算結果的殘差分布及標準偏差是否合適。在數理統計中,殘差是指實際觀察值與估計值(擬合值)之間的差,殘差越小,說明擬合結果越好。選取殘差處于正態分布,且標準偏差小于10的計算結果,這樣可信度高、可以應用。

圖1 依舒斷裂帶北段地震和周邊臺站分布

3 依舒斷裂帶北段Qc值空間分布特征分析

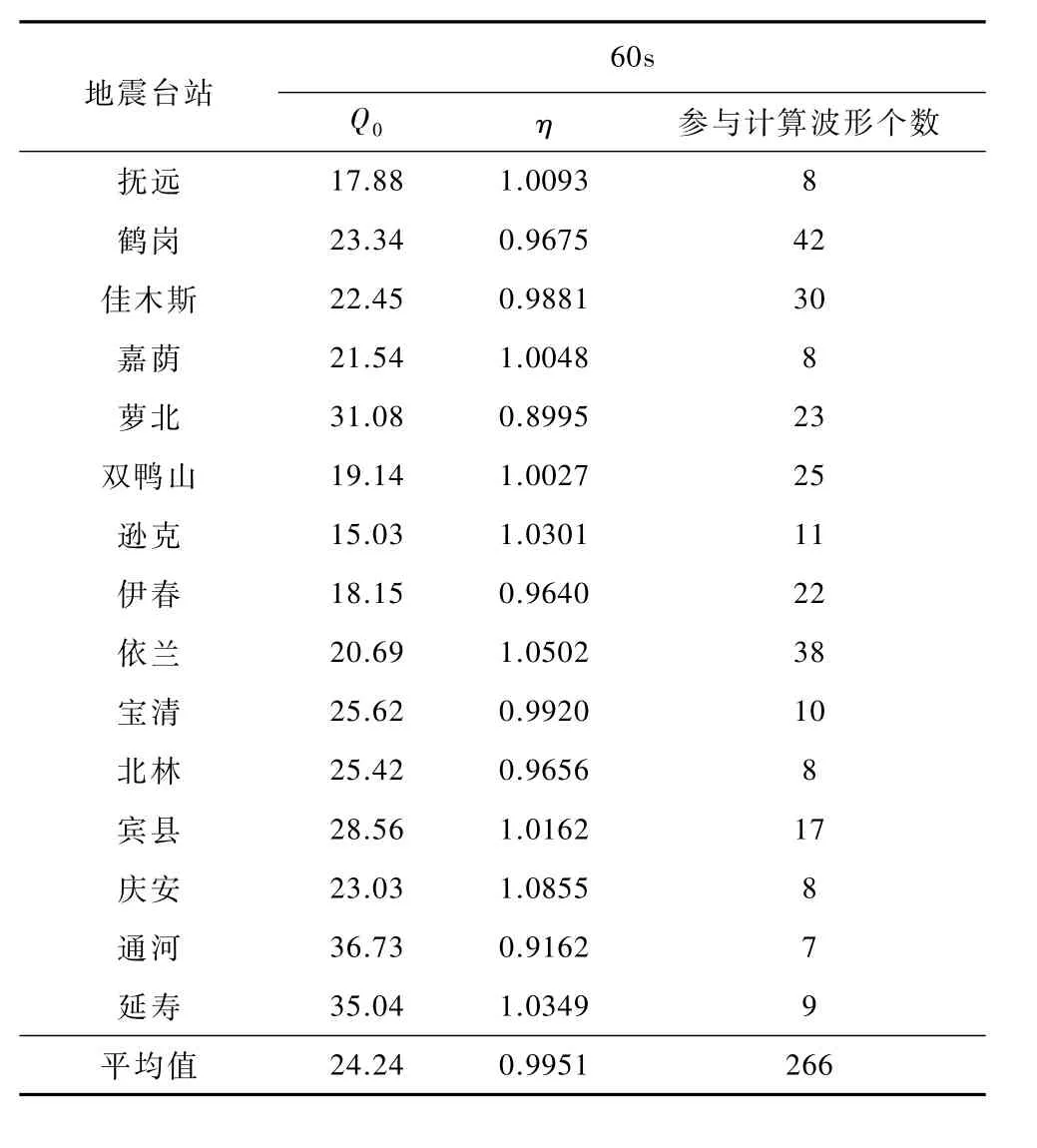

計算時使用6級Butterworth濾波器進行濾波,尾波段起點取2倍的S波走時,采樣窗長取2s,采樣步長取0.5s,為保證數據可靠,尾波截斷處信噪比大于2。每條地震記錄以4~18整數頻率點為中心頻率,計算15個頻率點數據,對Qc值與頻率之間的依賴關系進行擬合,由Qc值的求解公式可以得知,Qc值與頻率成正比關系,即頻率越高,Qc值越大。當頻率f為1時,得出每個地震的Q0值(表1)。由于有的臺站記錄信噪比不高,可用于計算的地震記錄也相對較少;有的臺記記錄波形樣本數存在較大差異,導致能得到較好擬合結果的地震射線不多,所以樣本少的臺站結果只能作為該地區介質均勻程度好壞的一個參考值。

表1 依舒斷裂帶北段附近15個臺站周圍平均Q0值及平均η值

尾波Qc值與區域構造活動及地震活動性密切相關,主要反映了震源和地震臺站周圍介質的平均性質(朱新運等,2006),Qc值的變化反映了構造活動時應力的變化。構造活動越強烈的地區,這個半橢球體的介質的均勻程度就越低,地震波射線穿過此介質時能量的消耗就越大,衰減就會越快,Q值就會比較低;而在構造活動比較穩定的地區則相反,即地下介質的均勻程度越高,地震波射線在穿過該介質時衰減就越慢,Q值就越高(萬永革,2016)。一般而言,Q0值與其對應的頻率依賴指數η值之間的關系為負相關,即Q0值越小,對頻率的依賴程度越大,相關區域地殼均勻程度就越低,地震活動水平也越強;否則Q0值越大,對頻率的依賴程度越小,地殼均勻程度就越高,有關區域構造活動水平也越弱(Singh et al,1983;Rhea,1984;劉長生等,2015)。

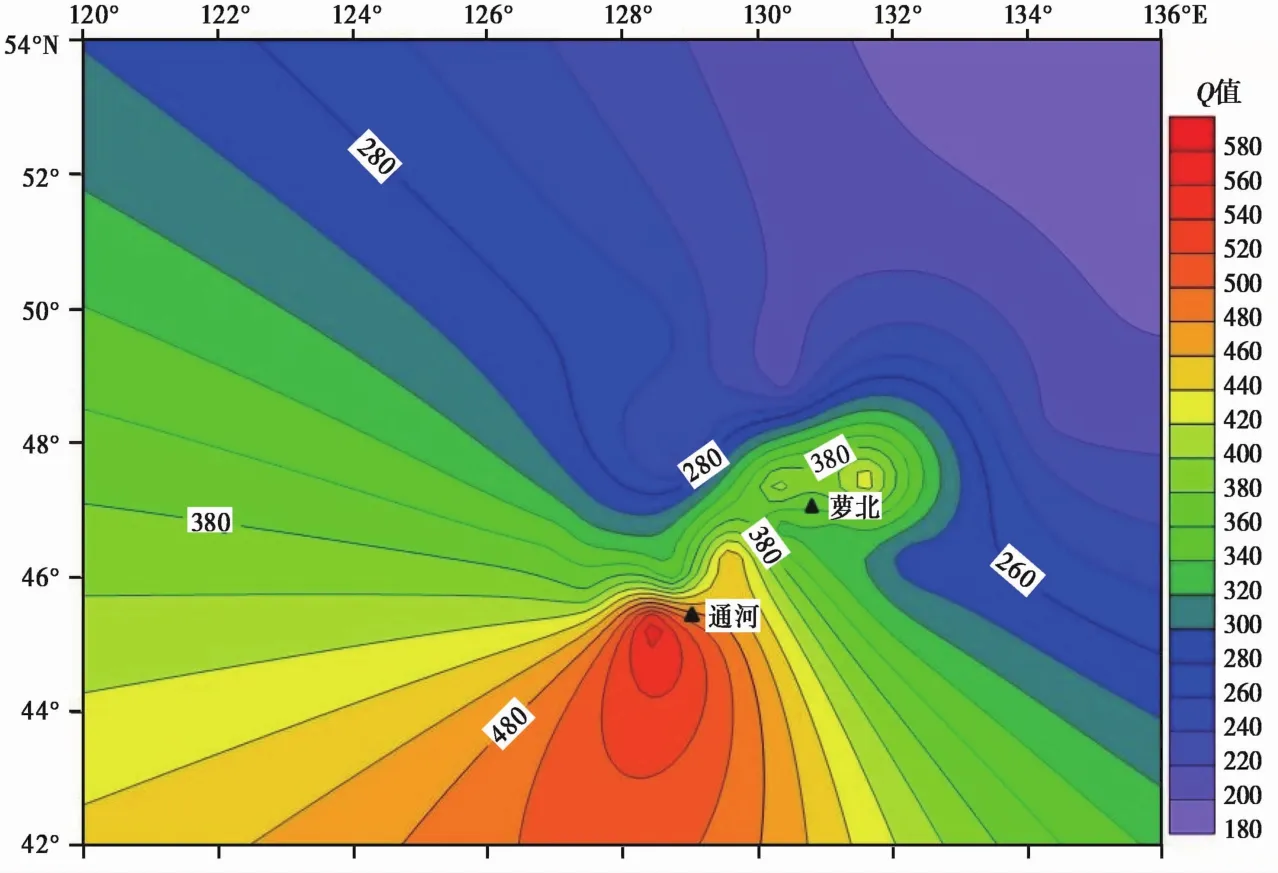

通過計算依舒斷裂帶北段15個地震臺站周邊地區Q0值,發現依舒斷裂帶北段Q0值具有顯著的分區特征,呈南、北地區高,東、西地區偏低的分布特征(圖2),其中蘿北地區和通河地區Q0值相對較高,且蘿北地區Qc值又遠低于通河地區;同時,依舒斷裂帶北段的蘿北、通河地區也是黑龍江省內中小地震活動最頻繁的兩個地區,且蘿北附近地區地震活動頻次和強度遠高于通河附近地區,這與前人研究的Q0值與地震活動性之間的關系規律基本一致。

圖2 依舒斷裂帶北段Q0值等值線(f=1Hz)

為進一步驗證計算結果的可靠性,繪制了 f=11Hz時依舒斷裂帶北段 Qc值等值線圖(圖3),通過對圖2、3對比可以看出,不同頻率下的蘿北、通河附近地區Q值分布特征一致,二者之間的相互差異也比較一致,說明本文計算結果可靠。這種差異特征是由于蘿北和通河地區都位于依舒斷裂帶北段,依舒斷裂帶是黑龍江省東部地區地震活動的控制構造帶,該斷裂帶附近中小地震活動頻繁,長期的中小地震活動造成這2個區域附近的介質破碎程度增加,介質中的應力無法過度累積,只能以中小地震的形式釋放掉,不易積累更大的能量,因此這2個區域的應力一直處于積累-釋放的循環過程。由于區域介質承受的應力不斷變化,導致地殼介質的彈性強度和均勻性逐漸增強,于是地震波傳播過程中損耗的能量減少,造成依舒斷裂帶北段蘿北和通河附近的Q0值相對較高。

4 結論

本文以Sato模型作為理論基礎,研究了郯廬斷裂帶北段蘿北、通河附近地區尾波衰減特征,得出如下結論:

(1)本文對依舒斷裂帶北段15個數字化地震臺站接收到的266條地震波形進行分析和處理,計算了15個臺站地下及周圍介質平均 Qc值,黑龍江蘿北及周邊地區平均 Qc(f)=(24.24±9.527)f0.9951±0.1340。

(2)黑龍江蘿北、通河附近地區Qc值具有明顯的復雜性和差異性,且蘿北地區Qc值遠低于通河地區,其原因一方面與這兩個區域構造活動有關,另一方面與區域地殼構造復雜、地下介質破碎、區域應力不斷變化有關。

(3)地震尾波是巖石介質中的非均勻體散射產生的,巖石裂隙也是非均勻體的重要部分,是導致地震波散射的重要原因,應力變化導致巖石裂隙特征如裂隙長度、寬度、流體靜壓力等的變化會給地震波散射造成直接影響。由于尾波Q值產生的機制比較復雜,與反映的采樣范圍、各次散射的成分及區域構造有關,且有些機制尚存爭議,所以本文得到的結果及相應的解釋是初步的,還有待于進一步的探討。

圖3 依舒斷裂帶北段Qc值等值線(f=11Hz)

致謝:本文采用浙江省地震局朱新運和中國地震臺網中心劉杰研制的尾波分析軟件進行計算,審稿老師提出了建設性修改意見,特此致謝。