什么是菇

許多人都以為菇是植物,其實非也!雖然菇類和植物一樣不會走動,但卻沒有植物能進行光合作用的葉綠體,因此不是植物一族。事實上,它們和發霉面包上的青霉菌及有益身體的酵母菌親緣更近些,分類學家將其統歸為“真菌”,而菇類明顯易見,所以又被稱為“大型真菌”。

菇的特征

一般人對菇類的印象通常有“像一把雨傘” “長在濕暗的地方”“神出鬼沒”“質地有硬有軟”等。其實菇類的外觀變化萬千,生長習性也相當多樣,要認識它們,從菇類有別于動物或植物,而獨立于真菌界的五大重要特征開始吧!

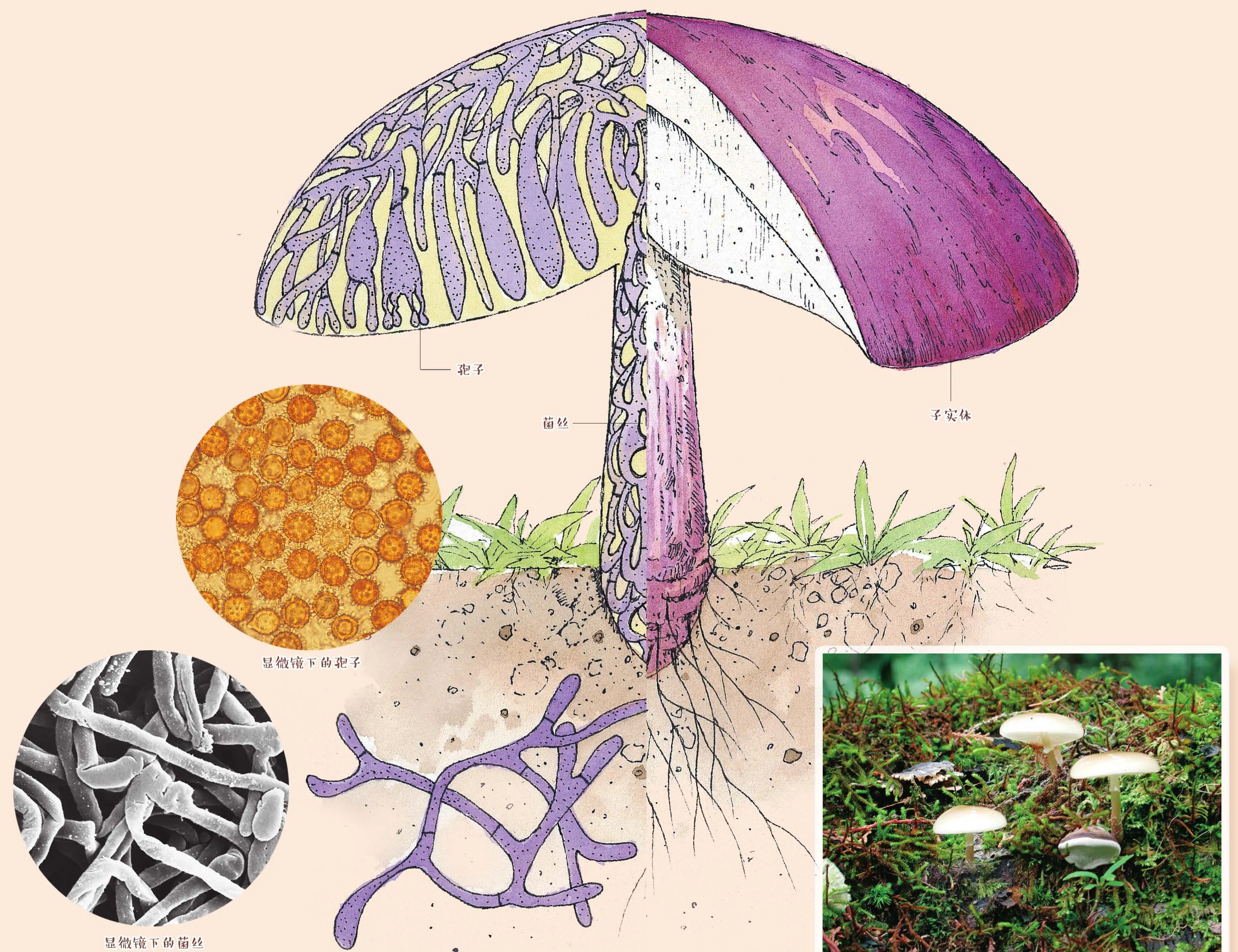

特征1不斷生長的菌絲

顯微鏡下的菇類,就像身上穿的衣物,有著許多纖維絲條交錯盤繞。這些可不是它們吐的絲,而是所有真菌生物共同的基本構造—菌絲(hypha)。只要養分和環境條件適合,這些菌絲便能綿延不斷地生長,擴展野菇王國的疆土。

特征2傳宗接代的孢子

大雨過后,原本光禿的綠地或腐木上,冒出了一個個模樣可愛的野菇,這群不速之客到底來自何方?在古希臘人和羅馬人中,流傳著野菇是有機物分解或遭到雷擊后的產物的說法。一直到18世紀初期,人們才解開野菇成長的謎團,原來這些菇類都是由孢子繁衍而來。因此野菇和苔蘚、蕨類這些低等植物同屬所謂的孢子生物。

特征3孕育生命的子實體

一般人看到的菇類,其實是所謂的“子實體”(fruiting body),或稱菇體。它們就像開花植物的花器或女人的子宮,屬于特化的生殖構造,主要的功能是用來孕育孢子、繁衍后代。而菇體的形成(俗稱發菇或出菇),也是讓菇類被歸為“高等真菌”“大型真菌”的重要依據。只不過一般人常會將子實體等同于菇類的全部,殊不知大多數時間,這些野菇都是以無數菌絲聚合形成的菌絲體藏于土里或腐木中,等到環境條件適合,才會發菇。所以子實體在野菇的一生中,只占了一小段時期而已!

特征4寄人籬下的宿命

菇類不像植物具有葉綠體,可進行光合作用自我謀生,這注定了它們寄人籬下的宿命。它們在整個生態系統中扮演“分解者”的角色,生長的基質相當多樣,從腐木、土壤、糞便、枯枝落葉到動物的尸體都有。它們靠分泌至體外的消化酶,將生長基質在體外進行分解消化,再吸收所需的養分,而且在這個過程中,將一些所謂的“大地垃圾”分解清理干凈,所以封它們為大自然最盡責的“清道夫”也不為過。

特征5長生不老的生命

一般人看到菇體干枯消失,就以為它死亡了。其實菇體完成傳宗接代的任務之后,雖也如花朵凋謝般消失,但只要環境允許,藏于生長基質中的菌絲,仍可以不斷生長。此外,即使條件不佳,菌絲也只是進入休眠狀態,一旦獲取新的養分,或移入新的環境,又會蘇醒。所以,相對于高等生物,菇類的生命可說是永無止境的。

- 動漫星空(興趣百科)的其它文章

- 光合作用

- 水瓶的秘密

- 卡巴伊娃

- 小屁孩的大發明

- 聽說智力下滑得有點早

- 你是“過度依賴”的小朋友嗎?