菇與人

自古以來,野菇鮮美的滋味,豐富的營養,以及神奇的療效,始終在人們口耳之間不斷流傳。不過,誤食中毒、讓農民、林業人員頭痛的植物病害等,卻也都是它們的杰作!近年來人們對菇的特性越來越了解,更加認識到菇對我們而言,其實是益處多于壞處的。下面就一起來看看,菇和我們之間亦敵亦友的奇妙關系吧!

可食的菇類

菇類在飲食上的利用,我國可謂始祖之一,早在戰國時期的《列子》《呂氏春秋》等文獻中,就有關于菇類栽培與食用的記載。南宋淳祐五年(公元1245年)陳仁玉所撰的《菌譜》一書,是中國第一部食用菇類的專書。

《本草綱目》內有相當豐富的藥用菇類記載

近年來由于人們對菇類栽培的技術有了長足的了解與掌握,因此市面上食用菇的種類越來越多,價格也就越來越親民,例如以往被列為珍品的香菇、白木耳等,現在已經進入尋常百姓家中。

不過,目前仍有一些食用菇因屬于外生菌根菌,必須在自然環境適合時才能采集到,因此產量少,價格相當高,例如法國料理中的松露(黑塊菇)便是相當珍貴的食材。

藥用的菇類

除了飲食上的應用外,菇類在藥用或保健上的益處也是有目共睹的。許多東方國家,如中國、日本、韓國等,自古便流傳著許多菇類的神奇療效,而明代李時珍所著的藥典《本草綱目》中,更是詳載了20多種具有藥用價值的菇類。直到現代醫學技術的進步,才逐步證實這些古老的記載中有些的確具有科學上的根據。所以現今西方國家的民眾,也逐漸接受這類知識了。

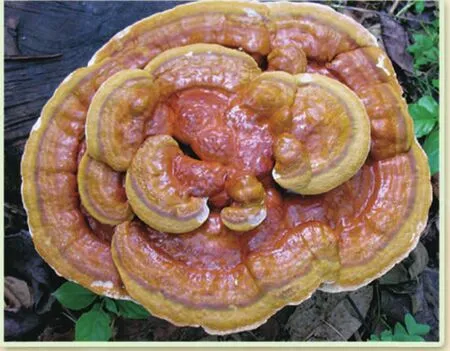

靈芝具有增強免疫力之保健效果

市面上常見的藥用菇包括靈芝、茯苓、冬蟲夏草、牛樟芝等。除了以上提到的藥用菇類外,目前人類也積極開發菇類在生物科技上的應用,尤其它們在醫藥方面的潛力更是無限。這是因為在生物界中,真菌(或菇類)的二次代謝產物(或稱次級代謝物)是最豐富且多樣的,而二次代謝產物則是藥物篩選的重要來源(如多孔菌科的牛樟芝便含有抗發炎的樟菇酸A、B、C 及K)。

有毒的菇類

一般稱有毒的菇類為“毒菇”,而英文則以“toadstool”表示,其中“toad”意指癩蛤蟆,“stool”為凳子,也就是形容這些如凳子般的野菇污穢不好吃。沒錯,毒菇真的就像癩蛤蟆,總讓人心生恐懼,不敢親近。不過你知道嗎?毒菇的種類并不算多,目前中國已發現的毒菇共有100多種,其中僅有10余種會引起嚴重中毒。只是毒菇形態多樣,不易從外觀特征分辨,人們對野菇總還存有疑慮。在中國最常見毒菇為綠褶菇,其他如鵝膏科中的鱗柄白鵝膏也赫赫有名。

模樣看似好吃的綠褶菇,卻是會讓人腸胃不適的毒菇

植物病害菌

一般野菇對植物造成的威脅,多半只是使一些多年生的木本樹木腐朽,僅有少數具病原性,如靈芝、蜜環菌等,它們會讓活樹的根部及樹干基部腐爛枯死,即所謂的根莖腐病。

不過,也有少數的野菇會造成農作物的大量損失,其中最有名的就是蔬果常見的菌核病,而子囊菌中的核盤菌就是引發此種病害的元兇。

天然染料菇類

國外利用菇類染色的手工藝已發展多年,最有名的就是將彩色豆馬勃制成黃色染料用以染制布料。此外球蓋菇科的簇生沿絲傘、齒菌科的翹鱗肉齒菌、口蘑科的黑毛樁菇、多孔菌科的栗褐暗孔菌,也都有著不錯的染色效果。

以彩色豆馬勃染色的作品