基于灰色組合模型的我國糧食生產影響因素差異分析

楊衛明,李炳軍

(河南農業大學信息與管理科學學院,河南 鄭州 450002)

民以食為先,糧食對于我國這樣一個發展中的人口大國來說尤為重要。糧食生產是經濟和自然再生產的復雜統一體,其生產過程受到的影響因素眾多且存在錯綜復雜的關系。糧食主產區每年為全國提供約75%的糧食,為我國糧食生產提供了有力保障。基于糧食安全的重要性和針對性,深入分析新形勢下我國糧食主產區糧食生產影響因素對我國糧食產量的穩定增長具有重要意義。對各地影響因素的差異進行分析能因地制宜地制定政策,更有針對性地提高當地糧食生產。近年來眾多學者對糧食生產情況及影響因素進行了研究,已有研究主要集中在兩個方面。一方面是對糧食生產區域層面的研究。如有研究深入分析了四川省[1]、湖北省[2]、河南省[3]、浙江省[4]和山東省[5]耕地、勞動力、氣候變化、自然災害等因素對糧食產量的影響程度;也有研究對我國[6]、河北省[7]、河南省[8]和遼寧省[9]糧食生產能力的影響因素耕地、勞動力、農業機械、有效灌溉率等進行了研究;聶英等[10]對東北地區改革開放以來糧食生產過程中糧食受災面積、播種面積、化肥使用量等主要影響因素的作用及強度進行了研究。另一方面是對糧食產量影響因素的研究。范東君[11]、程名望等[12]運用數量模型對勞動力轉移(流出)與糧食產量之間的關系進行了實證分析,分別得出兩者之間呈現正相關、負相關的結論;房麗萍等[13]研究認為,化肥對糧食增產的彈性和貢獻率略有下降,盲目施肥現象突出;史常亮等[14]對我國3種主要糧食作物生產中的化肥過量施用程度進行測算,并實證分析造成化肥施用過量的原因。

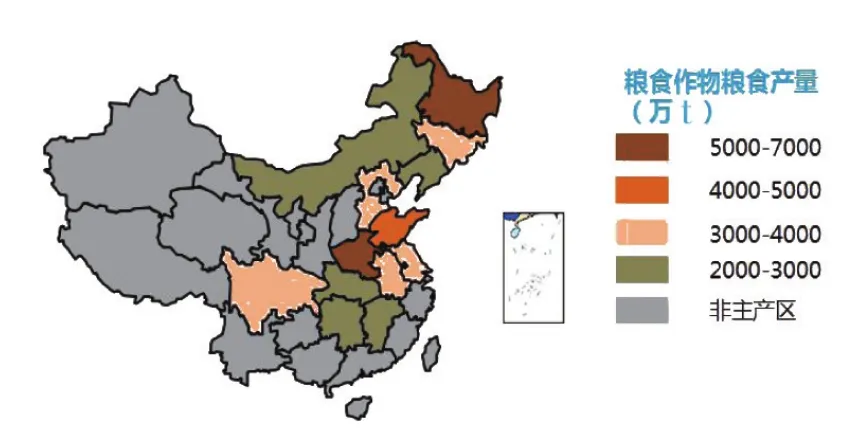

圖1 我國糧食主產區糧食產量空間分布

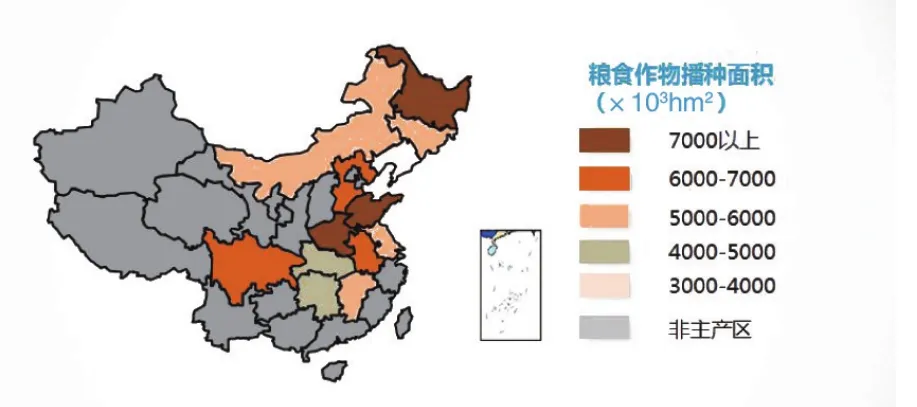

圖2 我國糧食主產區糧食播種面積空間分布

當前對糧食生產影響因素的研究已取得了眾多有價值的成果,但仍存在一些局限性:一是現有大多數研究立足于單一變量與糧食產量的關系,未考慮其他變量的影響,因而難以保證結果的可靠性;二是研究多基于一省或者局部地區或全國的時間序列數據,少有對我國多省域影響因素進行對比分析,從而導致樣本量較少,不能反映和比較各個地區影響因素的差異。另外由于糧食生產過程中受到區域人文政策的影響,導致糧食生產數據的灰色性難以獲取,而灰色系統的方法具有能充分利用“小數據、貧信息”的特點,使計算結果更接近實際。因此本文以我國糧食主產省糧食生產為研究對象,以2009—2016各省糧食產量及影響因素為研究樣本數據,運用經過GM(1,1)處理后的數據進行灰色關聯分析,得出各糧食主產省的糧食生產影響因素差異性。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

本研究采用的數據為2009—2016年我國糧食主產區13個省份關于糧食生產及相關影響因素的數據。相關數據主要來源于歷年《中國統計年鑒》、《中國農村統計年鑒》及《改革開放三十年農村資料匯編》,部分數據基于統計年鑒數據計算得出。

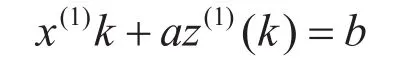

1.2 變量說明

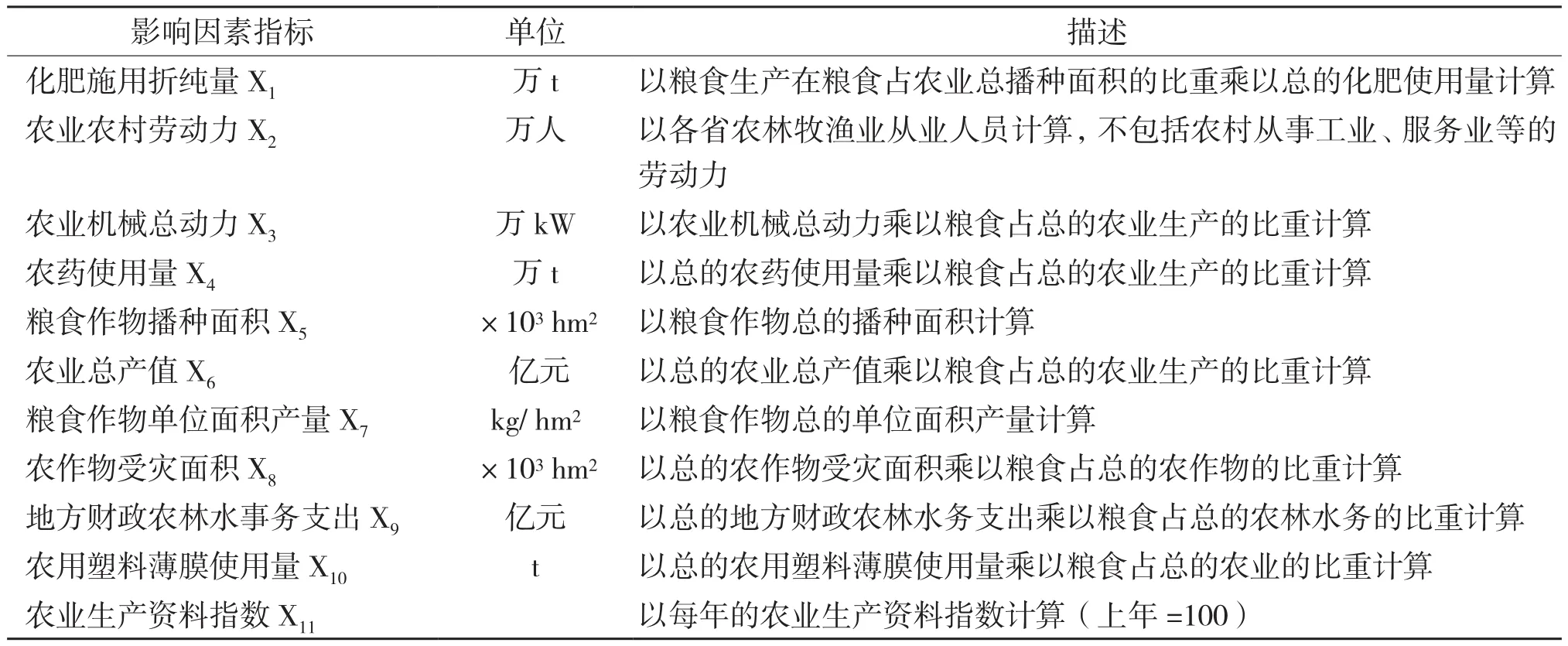

通常影響糧食產量的因素可以分為單位面積產量、播種面積和成災面積等變量,而單產受到包括勞動投入、化肥投入、灌溉面積以及機械投入等因素影響,同時根據經濟學知識,參考已有的研究文獻[15-17]以及考慮價格因素等,本研究盡量選擇可測量查閱指標。系統因素為糧食主產區各省糧食總產量。考慮到當前缺乏單獨針對糧食的要素總量統計數據,本研究采用多數文獻所使用的權重系數法,將廣義農業中用于糧食生產的要素投入剝離出來,所選取的11種影響因素指標如表1所示。

1.3 研究方法

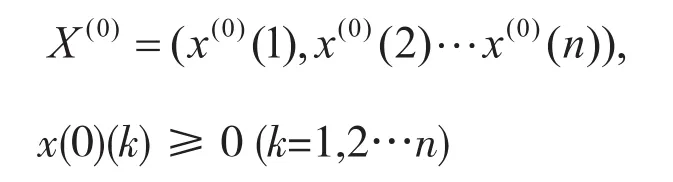

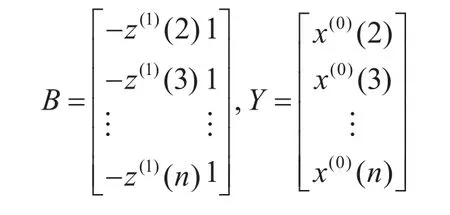

1.3.1 GM(1,1)預測模型 GM(1,1)模型是灰色系統理論重要的分支,它基于有限的數據可以挖掘出新信息并通過模型來表達研究對象的變化趨勢和基本規律。由于其適合于很多不確定、貧信息的數據建模,在很多方面得到了廣泛應用[15,18-20]。GM(1,1)模型的建模機理如下:

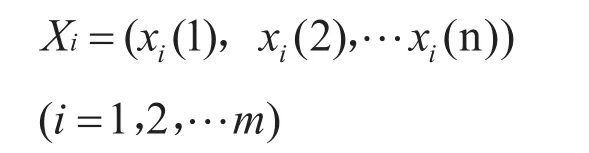

設系統行為特征序列的觀測值為

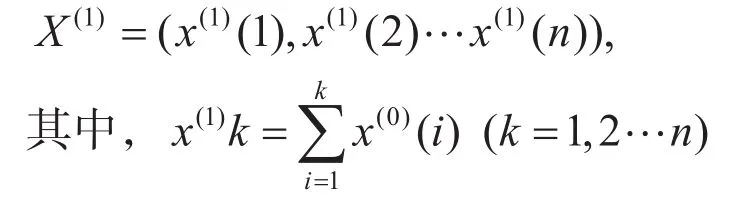

X(1)為X(0)的1-AGO序列,

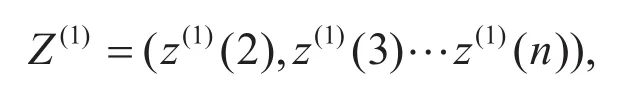

Z(1)為X(1)的緊鄰均值生成序列,

表1 糧食生產影響因素指標

其中,

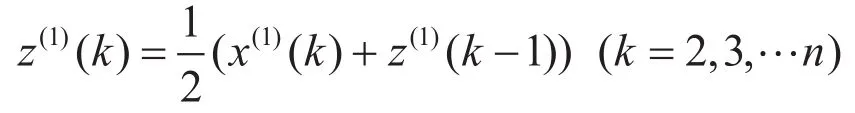

GM(1,1)模型的基本形式為:

式中,a為發展系數,b為灰色作用量。

式中,

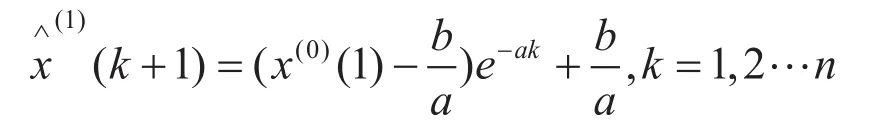

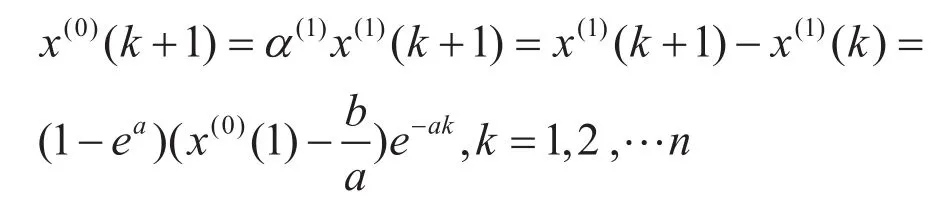

時間響應序列為:

還原值為:

1.3.2 灰色關聯分析模型 灰色關聯分析是對一個系統發展變化態勢進行定量描述和比較的方法,其基本思想是通過確定參考數列和若干個比較數列的幾何形狀相似程度來判斷其聯系是否密切,反映了曲線間的關聯程度。灰色關聯分析方法步驟如下[15,18-20]:

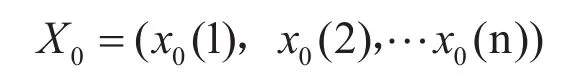

(1)確定分析序列。設系統行為特征序列為:

影響因素序列為:

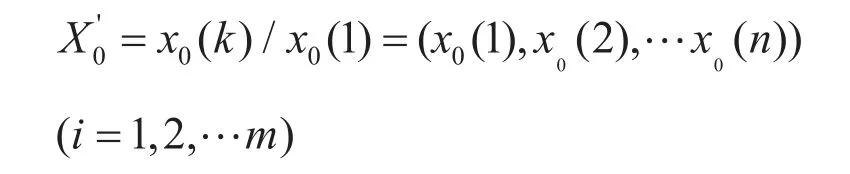

(2)無量綱化處理原始數據。初始化后的行為特征為:

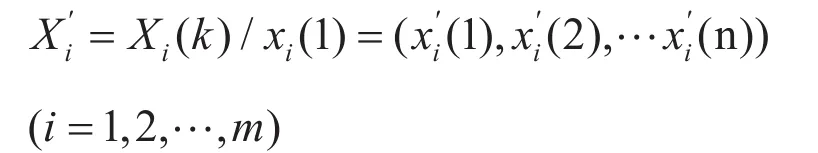

初始化后的影響因素序列為:

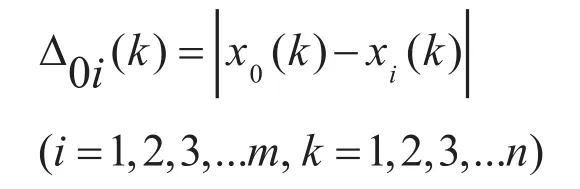

(3)計算序列差。序列差計算公式為:

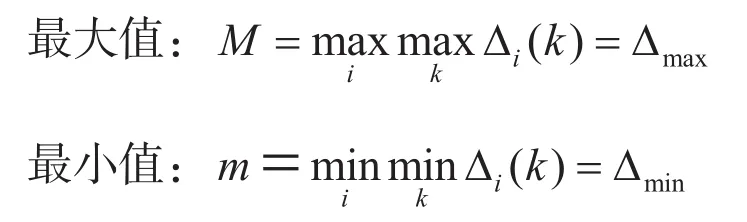

由時間響應序列所求得的絕對差矩陣中的最大數和最小數分別為最大值和最小值,分別記為:

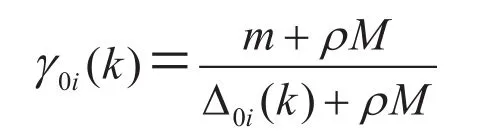

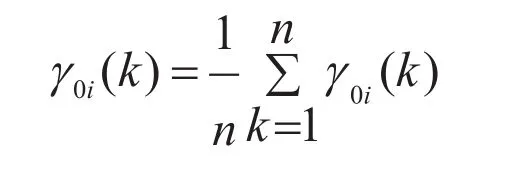

(4)求灰色關聯系數。灰色關聯系數計算公式:

(5)求灰色關聯度。灰色關聯度計算公式為:

式中,γ0i是比較序列xi對參考序列x0的關聯度,揭示它們的關聯程度,γ0i越大,它們的關聯程度越大,反之亦然。

1.3.3 灰色組合模型 為克服模型預測過成功隨機波動因素的干擾,本研究克服傳統單一模型的缺陷,首先運用灰色GM(1,1)模型對各指標原始數據進行模擬消除擾動因素影響,然后用所得的模擬數據計算灰色關聯度。該方法消除了數據的隨機波動和誤差,可使灰色關聯的結果更加合理。

2 糧食主產省糧食生產影響因素的區域差異分析

2.1 我國糧食主產省糧食生產現狀

我國糧食主產區包括東北(黑、吉、遼)三省,黃淮海(冀、魯、豫)三省,長江中下游(贛、蘇、皖、湘、鄂)五省及內蒙古、四川共13個省。對我國糧食主產區2012—2016年糧食產量及糧食播種面積均值進行繪圖,糧食主產區近5年來糧食產量和糧食播種面積的空間分布如圖1(封三)和圖2(封三)所示。

由圖1、2可知,我國糧食產量最多的前3個省分別為黑龍江、山東和河南;幾大區域中,東北三省的黑龍江,黃淮海的山東、河南,長江中下游區域中的江蘇,糧食產量最多。在糧食作物播種面積中,排在前3位的仍是黑龍江、河南和山東;從幾大區域來看,在東北三省中,播種面積最大的是黑龍江,在黃淮海區域中,播種面積最大的是河南和山東,在長江中下游地區,安徽的播種面積最大。這與各地區的地形地貌有很大關系。

2.2 基于灰色組合模型的糧食主產省糧食生產影響因素的灰色關聯分析

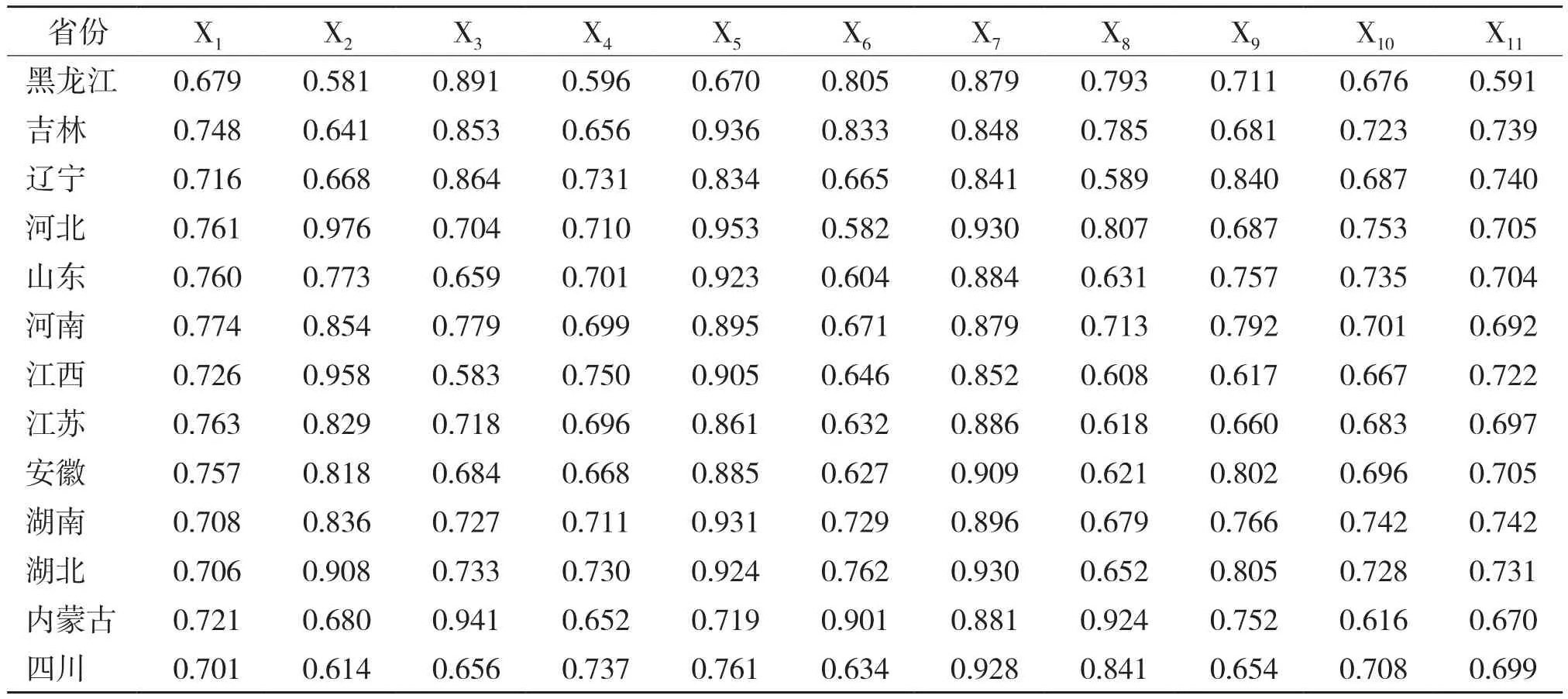

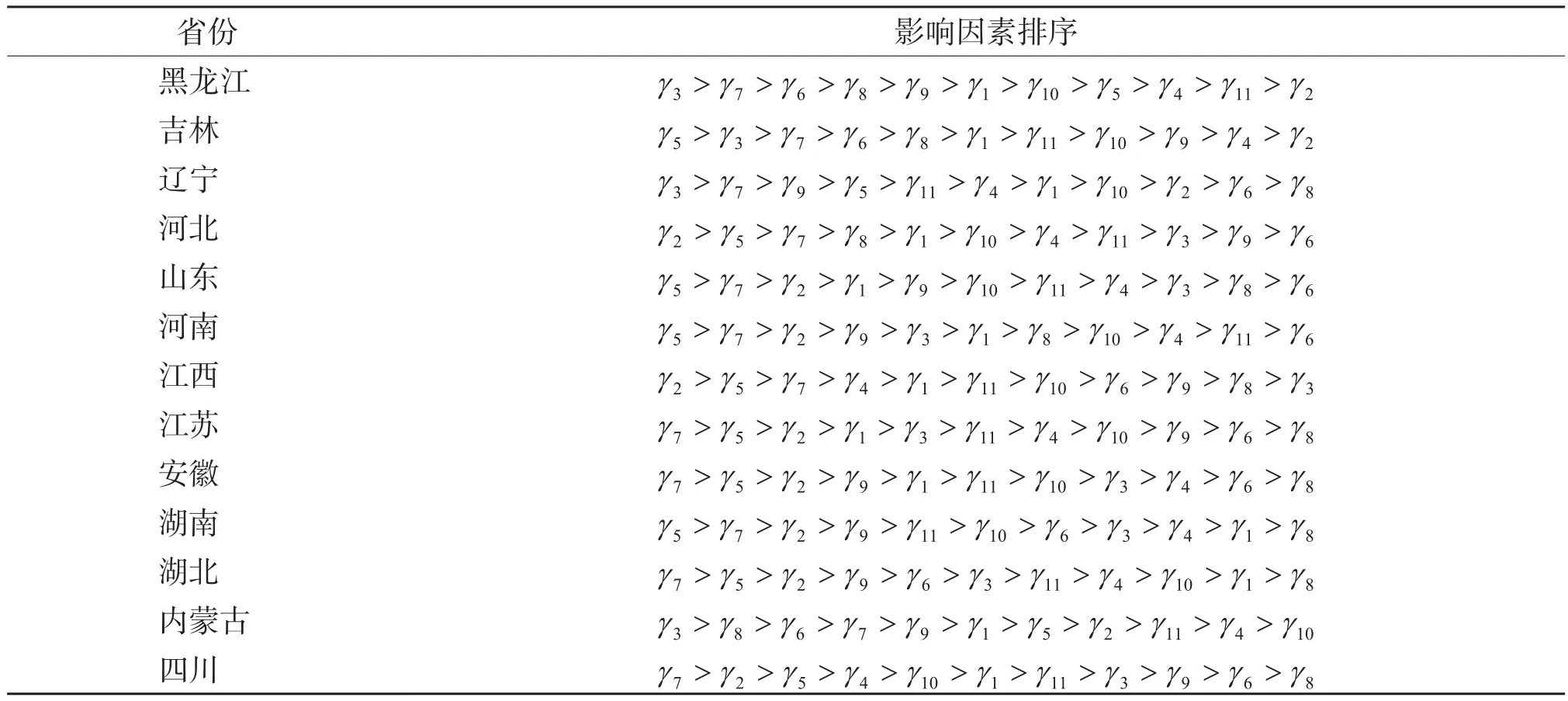

根據糧食生產影響因素指標的確定及組合的關聯分析方法,計算得出糧食主產區各影響因素與糧食產量的灰色關聯度(表2)及排序情況(表3)。

從表2、表3可以看出,主產區各省由于生產資料資源生產技術的不同,不同影響因素對產量的影響程度有所不同。但地理上相鄰省份由于地理環境、資源的類似,其影響因素會有不同程度的相似。如黑吉遼三省的糧食生產影響因素中,處在前幾名的均有農業機械總動力、糧食作物播種面積和糧食作物單產。東北三省地區的區域優勢和土地資源優勢表現明顯,不僅土地肥沃,且地廣人稀,加之土地平坦,耕作成本較低,更適合大規模的機械化生產,因而農業機械總動力在其糧食生產中占有重要地位。

表2 我國糧食主產省糧食生產影響因素灰色關聯度

表3 我國糧食主產省糧食生產影響因素灰色關聯度排序

在黃淮海地區及長江中下游地區,糧食生產影響因素中,糧食播種面積、糧食作物單產和農業農村勞動力均排在前三位。說明由于地理地勢的原因,兩大地區均處于平原地區,糧食生產的重要影響因素具有相似性。糧食的土地投入、農業投入增加和糧食單產水平對黃淮海地區及長江中下游地區的糧食主產區的生產起到重要作用,此外,地區糧食總產量不斷增加的原因還得益于農村農業勞動力的不斷增加。

四川地區糧食生產的前三位影響因素為糧食作物單產、農業農村勞動力、糧食播種面積。由于四川省地貌類型以平原、 丘陵、 山地、高原為主,中部為四川盆地,很難利用大型機械化進行生產,因此農村農業勞動力對其糧食生產起到重要作用。

內蒙古糧食生產的前三位影響因素為農業機械總動力、受災面積、農業生產總值。內蒙古全區面積 118.3 萬km2,占全國總面積的12.3%,人均耕地面積居全國首位。農業機械總動力在其糧食生產中占有重要地位。

3 結論與建議

本研究結果表明,在糧食主產區各省生產所受的影響因素中,糧食產量普遍受糧食作物播種面積、單位面積產量、農業機械化水平、農業農村勞動力、農業總產值的影響最大。由于地理位置的原因,我國糧食主產區的東北地區和黃淮海地區糧食生產所受影響因素相似,其他地區則略有不同。各地政府應該根據當地的實際情況制定響應適合自己的措施來提高糧食產量。各鄰近省域可以根據相互之間影響程度的相似性相互參考制定相應提高產量的措施,攜手共同提高糧食產量[21]。

類似于東北三省的地域應該發揮其地理上土地連片、地勢較為平坦、戶均土地規模大且有些農作物種植趨同等優勢,采取多種有力措施以提高糧食生產中的機械化水平。一方面,各級部門要切實落實國家的農機購買補貼制度,充分調動糧農購買農機的積極性;另一方面,應該積極地推動土地流轉,加快糧食的規模化生產經營,為農業機械化的普及提供平臺[22]。另外,可以適當對農機租賃市場進行開發,以解決小戶農戶生產經營和外出務工人員的機械化生產作業問題。還可以重點培育一些大規模的農機服務大戶及農機合作戶組織,以帶動復式、大型農機的應用、推廣。

此外,糧食主產區作為我國糧食主要生產基地,應該大力發展能夠滿足市場需求的高質、優質的農作物產品。積極發展出口產業,滿足出口需求,提高經濟作物的種植,結合東部地區各主產省的經濟發展狀況,提高農業的經濟效益。西部主產區由于其地形的復雜性,生態的脆弱性,應該合理地調整農業種植結構,因地制宜,將畜牧業、水產業等與糧食產業有機地結合,發展生態經濟,實現農業的可持續發展[23]。中東部糧食主產區由于其遼闊的耕種面積,良好的地形地貌,應該合理地鞏固糧食生產,實現糧食產量的穩步提升,并發展糧食的產業化經營,對糧食產業進行積極的深加工,增加其糧食產品的附加值,提升農產品整體的競爭力。