控制性降壓復合腰-硬聯合麻醉下老年髖關節置換術的臨床觀察

李 貝,彭丹丹,譚堅毅,楊康勝,譚安琦

(廣東醫科大學附屬高明醫院骨一科,廣東 廣州 528500)

在基層醫院多選擇腰-硬聯合麻醉作為非骨水泥型人工髖關節置換術的麻醉方式,而失血量大,術野不清是非骨水泥型人工髖關節置換術書中面臨的重要問題之一。控制性低血壓可以減少失血和輸血,改善術野的環境[1],但控制性降壓后會使全身血流重分布,而腰-硬聯合麻醉同樣會造成血壓下降,血流重新分布,它們對各種重要生命器官的影響不同,目前對老年人實行這一手術仍有較大的風險。本文探討采用控制性降壓復合腰-硬聯合麻醉下行髖關節置換術的可行性和手術效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選擇我院2015~2016年非骨水泥型人工髖關節置換術的患者60例,ASAⅠ~Ⅱ級年齡50~70歲按照隨機數字表法隨機分為兩組,控制性降壓組(A組)和對照組(B組)各30例。病例納入標準:①ASAⅠ~Ⅱ級患者,年齡50~70歲;②無重要臟器實質性病變,如腦血管病、心、腦、肝、腎功能不全;③無血管病變;無低血容量或嚴重貧血;④同意納入研究,并簽署知情同意書者。A組術前血紅蛋白81~119 g/L,平均11 g/L;按Garden分型,Ⅲ型15例,Ⅳ型15例;麻醉方式采用腰-硬聯合麻醉,術中行控制性降壓。B組術前血紅蛋白90~110 g/L,平均10.3 g/L;按Garden分型,Ⅲ型16例,Ⅳ型14例;麻醉方式采用單純腰-硬聯合麻醉。手術均由同一組醫生完成并采取后外側入路,置入假體均為強生公司生產的生物型人工股骨頭假體,術中記錄麻醉誘導前(T0)、降壓達目標血壓(T1)、降壓后30 min(T2)和停止降壓30 min(T3)時的平均動脈壓(MAP)、心率(HR)及術后患者的出血量;輸液量。

1.2麻醉與監測:患者入室后常規監測生命體征,面罩吸氧,局部麻醉下行右頸內靜脈逆行穿刺置管至頸內靜脈球部,肝素封管以備采集血樣,局部麻醉下行橈動脈穿刺置管,監測MAP取側臥體位,于L2/3或L3/4間隙穿刺行腰-硬聯合麻醉。蛛網膜下腔阻滯麻醉注射0.75%羅哌卡因1.8 ml,使用咪達唑侖2 mg適度鎮靜,采用琥珀酰明膠15 ml/kg進行術前急性高容量血液稀釋。A組患者于手術開始前使用瑞芬太尼0.05 μg/(kg·min)維持,切皮后每5分鐘增加0.05 μg/(kg·min), 進行控制性降壓,直至達目標血壓,穩定后開始手術。取股骨頭后外側入路,在股骨頭后方以大粗隆為中心作一弧形切口,逐層切開皮膚、皮下組織、筋膜,沿肌纖維方向鈍性分開臀大肌的全層,直至髂脛束的后部,將臀大肌在闊筋膜的附著處順切口的垂直部分切開5 cm,上下牽開,使股骨頭內旋,讓外旋短肌處于緊張狀態,同時坐骨神經也遠離其止點,在梨狀肌、閉孔內肌接近大粗隆的止點處將其切斷,用縫線貫穿結扎標記,同時切開股方肌,充分顯露股骨頭囊的后部,沿髖臼邊緣行“T”形切開關節囊。屈曲、內旋股骨頭使股骨頸折斷端脫出,見股骨頸經頸型骨折,用螺旋取頭器取出股骨頭,測股骨頭直徑,將髖臼內殘留圓韌帶清除。修整股骨頸殘端,保留小粗隆上緣1.0 cm的股骨頸內側皮質,股骨頸外側皮質修整到大粗隆的基底部,前、后面的皮質修整到相等。用髓腔挫擴髓,沖洗擦干髓腔,考慮患者年齡大,骨質疏松,在殘頸處予以鋼絲捆扎加強股骨頸殘段環抱力,插入假體生物柄,牽引下肢向髖臼方向壓迫雙極假體頭同時外旋股骨,使人工股骨頭復位,檢查股骨頭活動靈活不受限,屈髖90°內收內旋45°未脫位,假體穩定性良好,關節間隙正常。置入負壓引流管,縫合關節囊及梨狀肌、閉孔內肌以及股方肌,縫合關節囊時停止給藥,保持MAP>55 mm Hg(1 mm Hg=0.133 3 kPa), MAP下降幅度≤30%,Hct>20%。若MAP<60 mm Hg則減小瑞芬太尼用量或適度使用血管活性藥物升壓;若Hct<20%,控制入液量,利尿;心率<60次/min,使用阿托品糾正,并觀察患者情況,出現呼吸抑制使用喉罩輔助呼吸,保證SpO2≥95%。B組維持生命體征平穩,不做特殊處理。

2 結果

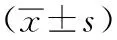

兩組患者年齡、性別、體重及手術室時間比較,差異無統計學意義(P>0.05),在T0時MAP和HR指標兩組間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。A組T1~T3時MAP、HR均低于T0,T1時MAP、HR均低于B組,差異有統計學意義(P<0.05),T2、T3時MAP高于B組,HR低于B組,差異有統計學意義(P<0.05)。A組血壓較B組穩定。詳見表1、表2。

指標組別例數T0T1T2T3MAP(mm Hg)A組3085±6.270±8.2①②62±5.3①②69±8.1①②B組3087±5.763±7.250±3.558±4.2HR(次/min)A組3087±5.370±6.1①②65±4.3①②80±6.2①②B組3085±6.288±5.4104±9.493±8.5

注:與T0比較,①P<0.05;與B組比較,②P<0.05

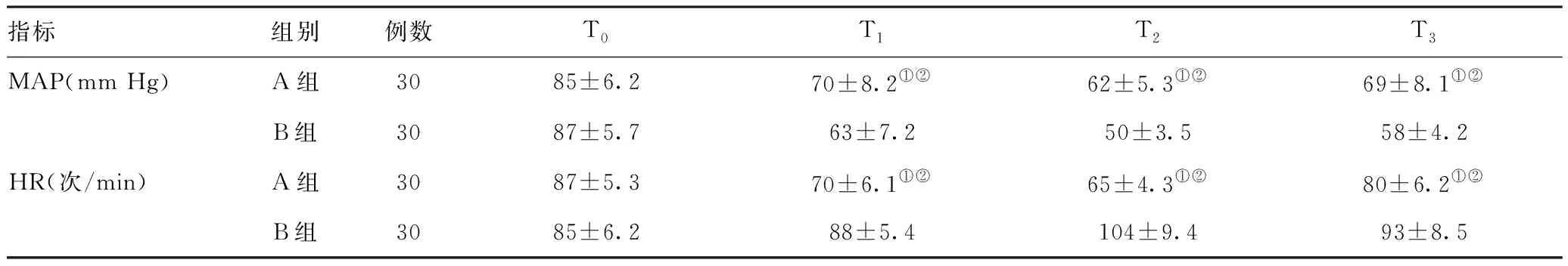

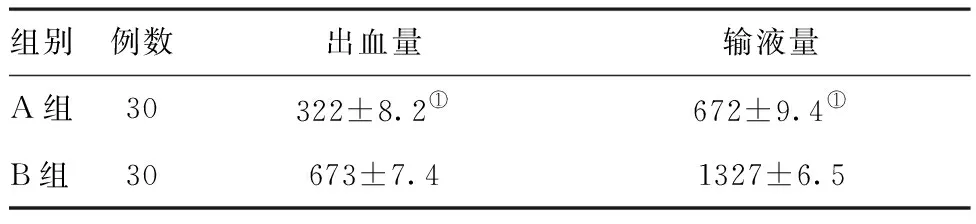

組別例數出血量輸液量A組30322±8.2①672±9.4①B組30673±7.41327±6.5

注:與B組比較,①P<0.05

3 討論

老年股骨頸骨折目前治療仍然存在爭議,因其內固定術后骨折不連續、不愈合發生率高,有人提出對高齡患者應首選人工股骨頭置換術的方法治療,而這些高齡患者往往存在心肺功能不全等基礎病變,采用全身麻醉對老年患者術后恢復更為不利[2-3]。隨著對髖關節置換術的認識不斷提高,選擇非骨水泥型假體成為了目前人工髖關節置換的主流趨勢[4]。在腰-硬聯合麻醉及控制性降壓聯合運用于膝關節置換術,腰-硬聯合麻醉用于全髖置換也有許多的成功研究成果的報道[5],所以在基層醫院,多選擇腰-硬聯合麻醉進行非骨水泥型人工髖關節置換術。但非骨水泥型人工髖關節置換術野較小,術中髓腔出血及創面出血較多,這往往給麻醉醫生和骨科醫生帶來困難,也增加了患者手術風險,單純應用AHH(術前急性高容量血液稀釋)可以通過術前擴容減少血紅蛋白的丟失,但仍然難以解決術中出血造成術野不清的問題。此時,對患者進行控制性降壓(CH)就非常迫切。本組病例選用腰-硬聯合麻醉方法,可以提供有效的鎮痛效果和充分的肌肉松弛,同時術后的康復更容易被患者和術者接受[6]。通過本組病例綜合分析,兩組患者在手術時間上差異無統計學意義(P>0.05),就術中出血而言,A組明顯少于B組,這說明術中采用控制性降壓技術可顯著降低手術當中術野的出血量,采用控制性降壓技術后,血壓有效降低,就如同術中使用了止血帶,使術野區血流流灌注減少,從而達到了減少出血的目的,可以給術者提供更清晰地術野,從而縮短手術時間;也為患者增加了手術安全性,減少了失血和輸液量,從而減少了醫療費用和手術、輸血相關并發癥的發生[7]。本研究觀察到,兩組患者的基本情況基本相同,在控制性降壓初期,兩組患者一般情況改變也只是略有差異,且MAP≥50 mm Hg,處于血壓自動調節范圍內。但到T2時,B組的血壓明顯下降,心率反射性的增快,提示B組存在腦灌注減少,不利于改善腦組織的氧合,反觀A組恰恰相反,有利于改善腦組織的氧合。T3時,兩組的MAP均有回升,HR略有降低,但A組的MAP高于B組,HR低于B組,考慮當瑞芬太尼的泵注速度過高時,可能會導致腦血流減少,從而引起腦灌注不足[8]。

綜上所述,控制性降壓復合腰-硬聯合麻醉下,可以明顯減少術中出血,減少手術中輸血機會,可降低腦組織氧耗,增強腦組織對缺氧的耐受性,可安全地用于高齡人工股骨頭置換術,但其對其他臟器的影響尚不清楚,有待進一步研究。