腹腔鏡下手術治療胃穿孔的臨床療效分析

鄧明文,謝 宇,芶 勇,湯紅軍

(四川省彭州市中醫醫院胃腸外科 四川 成都 611930)

胃穿孔是普外科臨床比較常見的消化系統疾病。生活方式不合理、飲食習慣不健康是該疾病產生的主要原因,腹部突然疼痛為其典型癥狀表現,部分患者可能發生休克,嚴重影響患者身心健康和生活質量。現階段臨床主要采取開腹手術方式對胃穿孔患者予以治療,但傳統開腹式手術創傷明顯,且易導致并發癥,腹腔鏡手術方式見效快且安全性高,目前被廣泛應用[1-2]。本文對收治的胃穿孔患者分別采用開腹式手術和腹腔鏡手術,比較臨床效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取我院2015年1月~2017年10月收治的150例胃穿孔患者為研究對象,根據治療方式分為對照組和觀察組,各75例。對照組男41例,女34例;年齡42~74歲,平均(61.8±1.5)歲;病程3~32 h,平均(17.6±1.2)h;疾病類型:胃竇前穿孔27例、幽門穿孔35例、胃竇后壁穿孔13例。觀察組男36例,女39例;年齡43~73歲,平均(62.4±1.6)歲;病程4~32 h,平均(17.8±1.4)h;疾病類型:胃竇前穿孔28例、幽門穿孔36例、胃竇后壁穿孔11例。納入標準:所有患者臨床癥狀及影像學檢查符合胃穿孔診斷標準[3];年齡40~75歲;意識狀態良好,無溝通障礙;自愿參與本次研究并簽署知情同意書。排除標準:胃穿孔手術禁忌者;具有惡性潰瘍、胃癌或既往有幽門梗阻史者;凝血功能異常者;近期接受其他類型胃穿孔治療者。兩組性別、年齡、病程和疾病類型等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法:對照組采用傳統開腹式手術,給予硬膜外麻醉,取頭高腳低位,視患者情況,在右側上腹部做一長約8~12 cm直切口,探查到穿孔部位后行病理檢查,充分顯露穿孔部位,吸凈腹腔殘留積液,傷口選用4號線間斷性縫合,覆蓋大網膜,視腹腔污染程度不同,用適量生理鹽水清洗腹腔及傷口,放置引流管。觀察組采用腹腔鏡下胃穿孔手術方式,麻醉方式一般選氣管插管全身麻醉,手術體位同對照組,于患者臍下做一小切口,長約1~1.2 cm,氣腹氣壓約13 mm Hg(1 mm Hg=0.133 3 kPa),在患者左右兩側腹壁各作長度為0.5 cm的操作孔,左主右副。徹底吸盡腹腔殘留液體后,探查病灶情況,確定后間斷縫合穿孔,以網膜固定覆蓋,檢查患者無明顯腹腔滲血現象,經副操作孔放置引流管,最后縫合臍部切口。所有患者治療期間,均給予抗生素藥物抗感染,并進行營養支持治療,常規安置胃腸減壓。

1.3觀察指標和判定標準:觀察兩組治療效果、并發癥發生率和手術情況。療效判定標準[4]:①痊愈:臨床癥狀完全消失,創口完全愈合;②顯效:臨床癥狀明顯改善,創口愈合良好;③有效:臨床癥狀部分緩解,創口開始恢復;④無效:臨床癥狀和創口均無明顯變化。治療總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。手術情況包括術中出血量、手術時間、術后排氣時間和住院時間四個指標。

2 結果

2.1兩組治療效果比較:對照組治療總有效率為89.3%,觀察組治療總有效率為97.3%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2兩組并發癥發生情況比較:對照組并發癥發生率為18.7%,觀察組并發癥發生率為8.0%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1兩組治療效果對比情況[例(%)]

組別例數痊愈顯效有效無效總有效對照組7540(53.3)22(29.3)5(6.7)8(10.7)67(89.3)觀察組7546(61.3)20(26.7)7(9.3)2(2.7)73(97.3)χ2值3.587P值0.049

表2兩組并發癥發生情況比較[例(%)]

組別例數切口感染休克腹腔膿腫及感染粘連性梗阻并發癥發生情況對照組754(5.3)3(4.0)4(5.3)3(4.0)14(18.7)觀察組751(1.3)3(4.0)2(2.7)0(0.0)6(8.0)χ2值3.692P值0.055

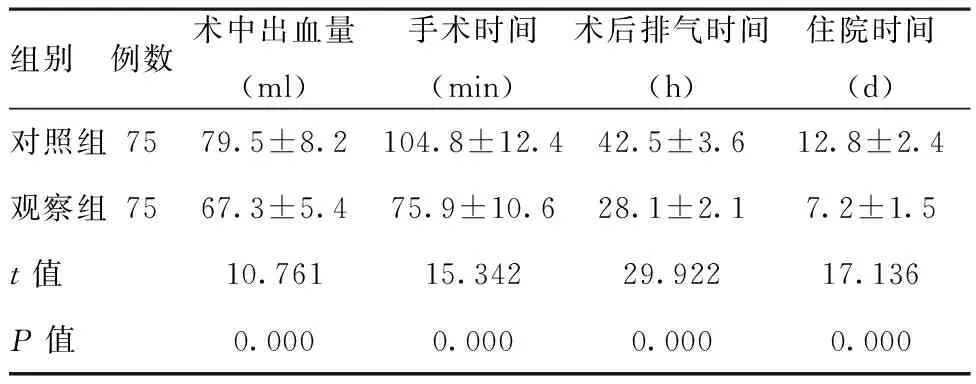

2.3兩組手術情況比較:比較兩組術中出血量、手術時間、術后排氣時間和住院時間,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

組別例數術中出血量(ml)手術時間(min)術后排氣時間(h)住院時間(d)對照組7579.5±8.2104.8±12.442.5±3.612.8±2.4觀察組7567.3±5.475.9±10.628.1±2.17.2±1.5t值10.76115.34229.92217.136P值0.0000.0000.0000.000

3 討論

胃穿孔是臨床比較常見的消化系統疾病,具有類型多、起病急、發展快等特點,如治療不及時,患者病情會進行性加重,甚至導致患者死亡。該疾病發作原因在于胃黏膜經潰瘍侵蝕后與腹腔相通,因此患者通常以腹部突然疼痛為臨床癥狀[5]。傳統治療方案包括非手術和手術治療兩種類型,前者是持續性胃腸減壓聯合藥物治療,但只能針對發病時間較短、臨床癥狀輕、腹部體征局限、感染輕的患者,并且需嚴密觀察臨床癥狀體征的變化情況,需要臨床經驗豐富的外科醫生謹慎掌握,治療時間較長,難以實現患者想要的治療效果,如果治療過程中病情發生明顯變化還需要及時改行手術治療。穿孔修補術、胃大部切除和迷走神經切除等方式均屬于手術治療方案,盡管效果優于非手術方式,但創傷明顯、手術時間長,且容易被外界病菌入侵而導致切口感染,有的患者甚至還需要術中輸血治療,術后產生并發癥的幾率也相對偏高,影響治療效果和預后[6]。

隨著腔鏡技術的成熟和推廣,許多縣級醫療機構都能較好地開展腹腔鏡手術,胃穿孔是基層醫院的常見病和多發病,為腹腔鏡手術治療胃穿孔提供了有利條件。不同于傳統開腹手術方式,腹腔鏡手術治療胃穿孔,只需于患者身上做幾個小切口,幾乎不會形成瘢痕,手術全程在密閉環境下進行,器官無需暴露在外,腹腔內組織器官被感染的幾率降低,操作簡便、耗時短且見效快[7]。腹腔鏡手術應用有一定條件限制,如患者是否存在腹腔鏡手術禁忌證,手術者對腔鏡技術掌握的熟練程度等,但腹腔鏡手術對胃穿孔診斷具有明顯優勢[8]。

趙煜韜研究后發現,開腹式手術治療總有效率為83.33%,腹腔鏡手術治療總有效率為98.21%[9]。舒代星研究結果顯示,行腹腔鏡手術胃穿孔患者手術情況明顯優于接受傳統手術患者[10]。本次研究結果顯示,對照組治療總有效率為89.3%,觀察組治療總有效率為97.3%,差異存在統計學意義(P<0.05)。兩組并發癥發生率分別為18.7%和8.0%(P>0.05)。比較兩組術中出血量、手術時間、術后排氣時間和住院時間,差異有統計學意義(P<0.05)。結論與上述學者研究結果大致接近。綜上所述,腹腔鏡下胃穿孔手術效果顯著,可縮短手術時間、減少出血量,且安全性高,能夠降低并發癥發生率,值得臨床推廣應用。