腦卒中后偏癱患者良肢位擺放及自制標識在康復護理中的應用

李 蓉,招用燕,譚穎芬

(廣東省佛山市第三人民醫院,廣東 佛山 528000)

腦卒中又稱中風或腦血管意外,包括腦梗死和腦出血,是一種高發病率、高復發率、高致殘率、高致死率的疾病[1]。腦卒中患者多存在不同程度的肢體功能障礙,不僅給家庭及社會帶來沉重的負擔,而且對患者本人的日常生活造成嚴重的影響,使其生活質量明顯降低[2]。本研究通過對206例我院腦卒中偏癱患者進行分組研究,以探討腦卒中后偏癱患者良肢位擺放及自制標識在康復護理中的應用,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取2016年1月~2017年1月我院收治的腦卒中偏癱患者共206例,隨機均分為兩組,每組均103例。試驗組男57例,女46例,平均年齡(62.23±8.99)歲;對照組中男51例,女52例,平均年齡(64.49±9.13)歲。所有研究對象的年齡、性別等一般資料差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合腦卒中相關診斷標準;②頭部CT 及MRI 檢測,診斷為腦卒中偏癱;③無實質性器官病變,功能均正常;④無其他嚴重疾病。

1.2方法

1.2.1護理方法:對照組實行常規護理,包括一般入院常規護理、病情了解、相關注意事項簡單交流、遵照醫囑完善護理操作等;觀察組除實行常規護理外,在入院開始采取良肢位擺放康復護理。良肢位擺放主要包括對患者進行仰臥位、患側臥位、健側臥位、坐位擺放護理等。幾種擺放方式交替使用,每隔一段時間更換一次擺放姿勢,避免出現不良反應。

1.2.2自制標識:對觀察組患者采用不同顏色、材料等自制標識,包括患者標識、管道標識、藥物標識、區域警示等。

1.3觀察指標:由經過專門培訓的責任護士,采用日常生活評分(Barthel 評分)對兩組患者進行護理前和護理后的活動能力情況進行評定,觀察并比較兩組的Barthel評分和肢體功能恢復情況。

2 結果

2.1兩組患者日常生活能力評分比較:兩組患者護理前后Barthel評分比較,差異均具有統計學學意義(P<0.05);護理前兩組Barthel評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),護理后觀察組Barthel評分顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

組別例數護理前護理后t值P值觀察組10338±2072±208.116<0.05對照組10339±1852±212.891<0.05t值0.2425.061P值>0.05<0.05

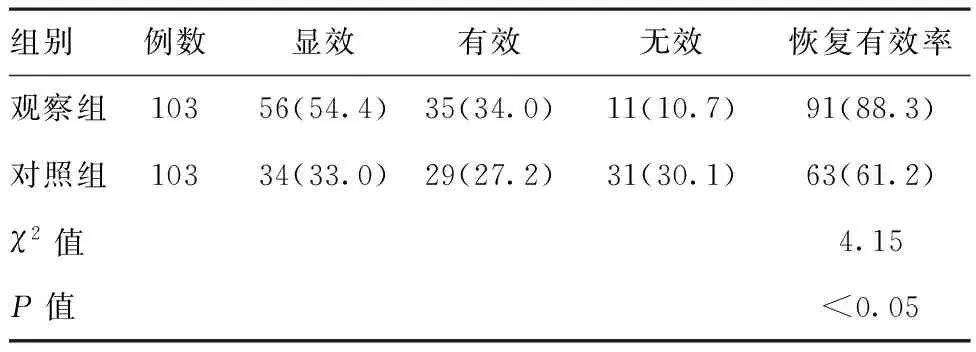

2.2兩組患者護理后肢體功能恢復有效率比較:觀察組患者護理后肢體功能恢復有效率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2兩組患者護理后肢體功能恢復有效率[例(%)]

組別例數顯效有效無效恢復有效率觀察組10356(54.4)35(34.0)11(10.7)91(88.3)對照組10334(33.0)29(27.2)31(30.1)63(61.2)χ2值4.15P值<0.05

3 討論

腦卒中后幸存的患者很容易發生后遺癥以及并發癥,如口齒不清、半身不遂、行動不便、口歪眼斜、偏癱等[3]。腦卒中后,3/4的生存者都遺留有不同程度的功能障礙[4]。良肢位擺放可以預防壓瘡的發生,避免患者出現肺部感染和泌尿系統的感染,防止患者發生痙攣[5]。盡快對腦卒中偏癱患者進行良肢位擺放對于肩關節半脫位、肌肉攣縮以及足內翻等腦卒中偏癱的并發癥有著十分重要的作用[6]。

本研究中對觀察組患者實施良肢位擺放和采用自制標識護理,護理后觀察組日常生活能力Barthel指數評分和肢體功能恢復有效率顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。表明良肢位擺放是腦卒中偏癱患者康復護理的重要步驟,提示良肢位擺放可增強患者患側刺激,更有利于腦卒中偏癱患者的護理。

良肢位擺放是一個整體的概念,在臨床實際應用中,醫生及護士應根據患者的具體情況進行調整,包括每一種臥位姿勢及其干預時間。恰當的干預時間能夠起到事半功倍的效果,為患者的早期康復提供有利的條件[7]。采用良肢位擺放,對預防患者肌肉痙攣,保護患者關節功能有重大作用,能夠明顯地提高患者日常生活能力和運動能力。重視早期腦卒中偏癱后患者良肢位的擺放,時刻注意保持其肢體處于正確的體位,對患者將來肢體功能的恢復至關重要,對預防關節變形和壓瘡的發生具有積極意義[5]。同時,人們接觸外界信息83%來源于視覺,感受外界刺激且靠視覺發出信號,建立護理標識對思維、視覺起刺激與激活作用,提高識別準確性,利于減少不良事件發生[8]。因此,護理標識在護理服務中的應用是保證護理安全的重要途徑,護理標識的應用,有效規范了護理行為,強化了護理人員安全意識,增強了護士制度的執行力,有效控制不良事件的發生[9]。

綜上所述,采用良肢位擺放及自制標識在腦卒中后偏癱患者康復護理中的效果顯著,能夠提高患者的日常生活能力以及肢體功能恢復有效率,提高了患者的生活質量。