物理模擬實驗在構造地質學中的應用

——以黃島地區NW向斷裂研究為例

楊 光, 胡秋媛, 郭建偉, 李 蕭, 徐成龍, 臧家超, 姜顏良

(1.中國石油大學勝利學院 油氣工程學院,山東 東營 257000;2.中國石油西南油氣田公司 輸氣管理處,成都 610051)

0 引 言

物理模擬實驗是在實驗室條件下,基于地質學的基本理論,利用相似性原理建立地質模型,模擬再現地質構造的變形過程,分析變形特征及力學機制,探討其成因機制的一種物理實驗方法[1-3],具有重要的實踐意義。

近年來,隨著物理模擬實驗的發展,其被廣泛運用于各類構造研究中,包括工程地質、環境地質、構造地質及石油地質勘探領域[4-6]。目前,物理模擬實驗已發展成為一門獨立的、涉及多學科的專門技術,但仍存在一些不足。首先,如何合理選用材料以模擬實際地層中的彈、塑性和斷裂變形[7],是當前追求物理模擬相似性中面臨的最大問題;其次,在應力模擬方面,絕大多數構造變形可看作低速緩慢的過程[2],有的長達上百萬年,這是物理模擬實驗無法準確模擬的。

本文擬通過探討物理模擬實驗的發展與研究現狀,并以黃島地區NW向斷裂的物理模擬實驗為例,針對前期研究中動力學演化方面的不足,依據相似性原理,通過物理模擬實驗再現研究區NW向斷裂的發育與演化,以期對研究區構造動力學演化機制取得新的認識。

1 物理模擬實驗發展歷程與研究現狀

1.1 物理模擬實驗的發展歷程

物理模擬實驗應用于地質構造變形研究至今已有近兩百年的歷史,其發展大致分為兩個階段。

(1) 20世紀前,物理模擬實驗開始發展,此階段時間跨度長,發展緩慢,人們對巖石性質了解尚少,未建立成熟的相似理論和實驗相似條件,采用的模擬材料單一。1815年霍爾(J.Hall)用疊層厚布作為巖層,最早采用物理模擬實驗再現了褶皺的形成演化[8],成為物理模擬實驗的先驅。1849年與1858年諾曼尼(C.F.Navmann)先后利用物理模擬實驗研究了巖石破裂變形機制[1],首次使用原巖作為物理模擬實驗材料。1894年,由威利世(B.Willis)進行的阿巴拉契亞山脈構造成因機制的物理模擬實驗中,在材料選取上取得了重要突破,建立了多方面相似性機制,并研制出世界上第一臺正規的構造物理模擬實驗裝置[8],同時期,沖斷構造物理模擬實驗也得到了實現。

(2) 20世紀早期,物理模擬實驗開始面向褶皺斷層等構造現象進行定性模擬。1920年,W.J.Mead在常溫下用石蠟再現了褶皺的形成過程[9]。我國的物理模擬實驗也開始于這一時期,上世紀20~30年代,李四光利用相似材料,對中國一系列“山”字型、“多”字型和“歹”字型沖斷構造體系進行了物理模擬;50~60年代,國內外先后開展了一系列造山帶和盆地構造研究[10];70年代以來,模擬對象趨于多樣化,逐漸拓展到了造山帶、俯沖帶及盆地形成演化機制等前沿研究中,應用領域也在不斷拓展。單家增等[11]使用自主研制的GJ-1型物理模擬實驗裝置完成了陸-陸碰撞造山帶的構造演化模擬,揭示了碰撞造山帶形成是巖石圈或地殼增減厚度的重要因素之一,并展示了多個構造單元的形成過程。王穎[12]以樁西潛山為例,探討了物理模擬實驗在地質構造演化研究中的意義。孫志信[13]完成了國內首例火成巖侵入的演化模擬,揭示了巖漿侵入過程中巖漿通道和地層應力的變化,實驗結果為此后巖漿巖類構造物理模擬實驗提供了重要依據。賈紅義等[14]通過物理模擬實驗,再現了渤海灣盆地惠民凹陷臨北地區帚狀構造的形成過程,進而探討了斷裂活動對油氣成藏的控制及成藏模式等。李滌等[15]對國內外沖斷構造與正反轉構造的物理模擬實驗研究進展進行了詳細論述。萬元博等[16]在研究褶皺沖斷帶演化過程中,利用沙箱物理模擬實驗模擬了其中的兩類典型沖起構造,揭示了前陸褶皺沖斷帶沖起構造發育類別主要受控于楔形體擴展變形序列。

1.2 物理模擬實驗技術的發展與突破

以往的物理模擬實驗中,以二維模擬地殼淺層構造露頭為主,無法有效揭示位于深部的復雜地質體的內部形態及演化機制。現代理論技術創新的不斷結合,使物理模擬實驗裝置不斷改進,模擬過程和結果實現了二維到三維的轉變,使地質構造演化過程研究從半定量分析向定量轉化,對復雜地質體尤其是非層狀、不連續地質體內部及頂底界面構造形態特征的研究具有重要理論及實踐意義。

伴隨上述轉變與發展,近年來,國內各科研院所和高校不斷對物理模擬實驗裝置進行研制與改進,實現了物理模擬實驗設備的新突破。單家增對構造物理模擬實驗裝置進行了多次改進,于1994年設計出了尺寸為70 cm×40 cm×15 cm的物理模擬裝置,對泥底辟構造的演化模擬有了新認識;2004年設計出了裂谷演化實驗裝置和右行走滑構造變形實驗裝置,研究模擬了營口—佟二堡斷裂帶成因機制;同年,設計完成SWM-01型三維構造物理模擬實驗裝置,并模擬探討了對稱褶皺和不對稱褶皺的成因機制。中國石油大學(華東)自主研發的SG2000型多功能地質構造物理模擬裝置,針對不同應力作用形成的地質體和構造形態進行模擬,實驗結果可半定量-定量地表明其形成時期和受控力的變化。中國地質大學(武漢)也在物理模擬實驗技術領域取得了新突破,可實現存在張、壓、剪、旋扭、隆起等多個復雜應力場的物理模擬實驗。

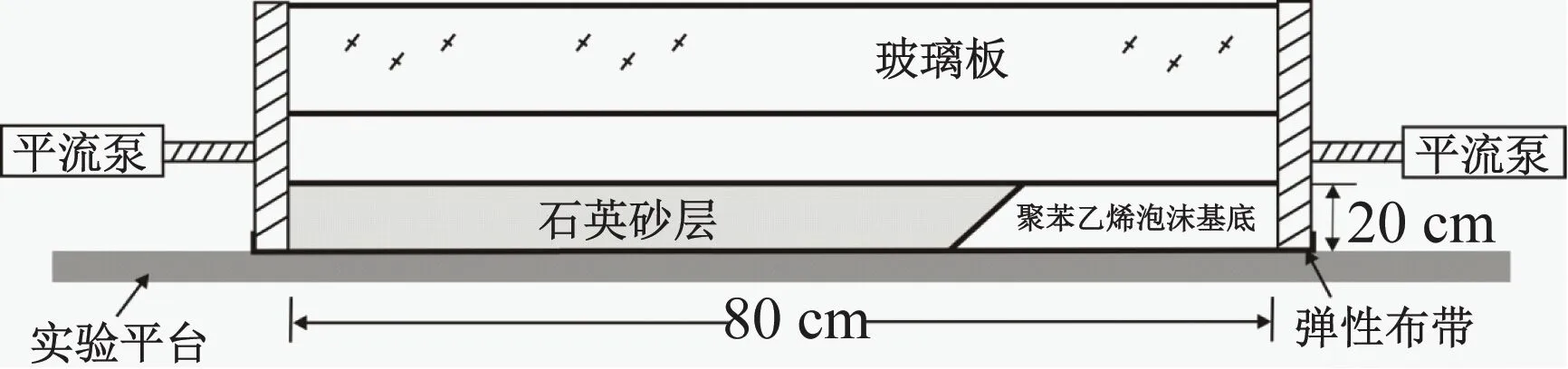

本文使用山東中石大石儀科技有限公司2016年研制的DGU-Ⅰ型地質構造模擬實驗裝置(見圖1),該套實驗裝置包含層面拉壓、伸展、擠壓、帚狀、旋鈕、底辟、箕狀等構造物理模擬儀,可滿足平面和剖面物理模擬的需求。以下將以層面拉壓物理模擬儀及其應用為例進行探討。

層面拉壓物理模擬儀可滿足在平面和剖面上觀察拉伸或擠壓條件下形成的地質構造。其具體可用于在電腦操控下實施模擬地層在擠壓和拉伸狀態下巖漿對地層的作用現象,玻璃擋板與殼體底板形成的空間中可分層填砂,在兩端的驅動組件作用下,可進行拉伸和擠壓操作,通過鋼化玻璃板觀察模擬地層的變化規律。亦可通過內部的噴嘴,模擬在巖漿噴出狀態下地層的變化規律。在模型底部布置有加熱帶,通過溫控系統進行加熱,可在要求的溫度下進行實驗研究。同時與之配套的攝像系統還包括了攝像頭、計算機信息處理與采集軟件模組等,滿足了實驗模擬的圖像,裝置參數采集等方面的需求,可對層面拉壓模型的過程進行連續拍照,并有計算機進行數據采集、回放等。

圖1 層面拉壓物理模擬儀

2 物理模擬實驗在構造地質學中的應用實例

2.1 黃島地區NW向斷裂物理模擬實驗

目前,構造物理模擬實驗裝置已廣泛應用于斷裂構造的形成、演化及成因機制研究。此處,以黃島地區NW向斷裂為例,通過物理模擬實驗再現了研究區NW向斷裂的發育演化,進而深入探討了物理模擬實驗在構造地質學中的應用。

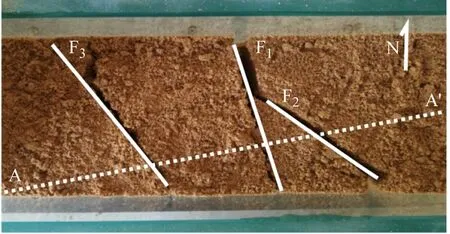

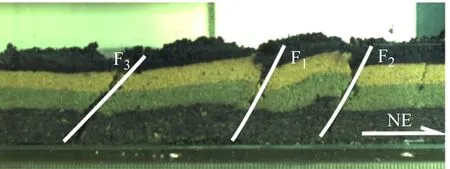

黃島地區NW向斷裂主要位于蔣家店子—趙家河村一帶、西屯—山隋—南塋村一帶(見圖2),主要包括蔣家店子斷裂(F1)、大樓村斷裂(F2)和趙家河斷裂(F3)3條NW向斷裂。依據區內斷裂的產狀要素,建立了三維地質模型(見圖3)。模擬實驗中,充分考慮相似性條件,選取石英砂、濕黏土、凡士林、彈性布等作為實驗材料。實驗模型整體尺寸為80 cm×20 cm×15 cm,模型相似系數為3.1×10-6。為使實驗結果便于觀察,分別采用深淺不一的石英砂模擬不同時代地層。前期研究表明,黃島地區NW向斷裂是在膠東半島晚白堊世左旋主應力體制基礎上形成,而牟平—青島斷裂帶左旋走滑具有明顯的分段特性,北段強,南段弱,形成NW-SE向拉張應力場[4]。以此力學背景為依據,實驗進行時,通過兩側平流泵施加力源(圖4),平流泵拉伸速率分3個階段:0~10 min平流泵拉伸速度為0.65 cm/min,11~21 min平流泵拉伸速度為0.57 cm/min,22~79 min平流泵拉伸速度為0.18 cm/min。實驗進行多組,此處筆者僅選取擬合程度最好的一組進行討論。實驗歷時79 min,實驗結果如圖5所示。

圖2 黃島地區區域構造位置

圖3 黃島地區NW向斷裂地質模型

圖4 物理模擬實驗示意圖

(a) 黃島地區NW向斷裂平面物理模擬實驗結果

(b) 黃島地區NW向斷裂AA′剖面物理模擬實驗結果

2.2 實驗結果分析與應用

實驗結果較好地再現了黃島地區NW向斷裂的發育演化及空間展布。實驗進行至8 min、19 min和61 min時,實驗模型自西向東依次出現了F1、F2、F33條斷裂,斷層走向均為NW向。依據時間相似比,上述斷裂形成時間分別對應晚白堊世、古新世和第四紀,半定量—定量厘定了黃島地區NW向斷裂的發育演化階段,與前期測年研究成果吻合[4]。沿AA′方向(剖面位置詳見圖2,圖5a、b)對實驗結果灑水切片,可見剖面中自SW向NE方向依次展布F1、F2、F33條斷裂,傾向均為SW,傾角均較大,F3傾角略小于F1和F2,與前期研究成果吻合較好[17]。實驗結果進一步證實,黃島地區NW向斷裂在成因機制上主要受控于NW-SE向拉張,牟平—青島斷裂帶分段式左旋走滑是產生研究區NW-SE向拉張應力場的主要因素。

3 結 語

(1) 物理模擬實驗應用于斷裂和盆地研究已經歷近200年的歷程,是研究構造演化和成因機制卓有成效的方法和手段,目前已實現了從二維到三維、從定性到定量的重要轉變。

(2) 物理模擬實驗在黃島地區NW向斷裂研究中取得了較好的應用效果。實驗結果半定量-定量厘定了黃島地區NW向斷裂的發育演化經歷了晚白堊世、古新世和第四紀等強烈活動時期,成因機制上主要受控于NW-SE向拉張應力場。