司太立處心積慮收購海神制藥 六次股權轉讓致估值暴增謎局

王琳

業績增速放緩,高管頻頻變動,內憂外患煩惱不斷,司太立重啟收購之路呈現一波三折

10月中旬,即10月13日,浙江司太立制藥股份有限公司(603520.SH,以下簡稱“司太立”)發布公告稱,正在籌劃收購浙江臺州海神制藥有限公司(以下簡稱“海神制藥”)的94.67%股權。其實就在今年8月,司太立曾宣布終止收購海神制藥。據司太立公告,終止收購的原因是受時間、環境等不確定因素影響,以及公司負責重大資產重組的獨立財務顧問被立案調查,導致預計無法在原定計劃時間內完成收購。不承想才過了一個多月,司太立已迅速收拾心情,重新上路。

司太立和海神制藥都來自浙江臺州,兩家企業把控碘造影劑行業,主產品都涵蓋碘海醇、碘帕醇等碘造影劑原料藥等。司太立成立于1997年,為碘造影劑原料藥的龍頭企業,全球排名前五。海神制藥于2003年9月成立,規模僅次于司太立。

對于這筆交易,投資者似乎并不看好。自今年6月5日司太立復牌以來,其股價一路走低,從復牌日收盤價28.9元,降至發稿日10月25日收盤價18.10元,市值快速縮水超過10億元。雖然收購計劃一度夭折,司太立卻似乎越挫越勇。那么,究竟海神制藥有著什么樣的魅力,讓司太立如此鐘情?什么出發點致使司太立收購海神制藥?就投資者關注的問題,《投資者報》研究員向司太立公司發送郵件,但截至發稿日,并未得到公司相應答復。

六次股權轉讓背后的謎局

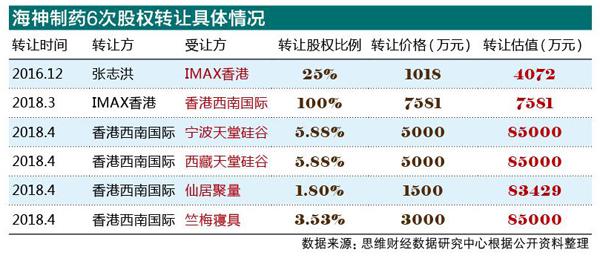

《投資者報》梳理信息發現,在整個收購事件中,最引人注目的地方就是海神制藥的股權轉讓多達6次,導致其估值20倍的暴增。2007年11月,海神制藥原股東張志洪、張欣將合計75%的股權賣給葡萄牙好利安集團。交易完成,張欣完全退出,張志洪持股25%,好利安集團通過香港子公司Hovione,即香港IMAX持股,海神制藥變為中外合資企業。Hovione拿到剩余25%股權的買入期權,待到2016年,行權條件實現,張志洪將海神制藥的25%股份以1018萬元轉讓給香港IMAX公司,海神成為外商獨資企業。首次轉讓完成后,海神制藥的估值為4000多萬元左右。

2017年7月,好利安集團出售香港IMAX,核心交易資產仍為海神制藥。而香港新大力參與競標,不過,實際控制人盧唯唯是司太立董事長胡錦生的兒媳。12月,香港新大力以8.3億元全資收購香港IMAX,實現第二次股權轉讓,海神制藥身價因此飆升20多倍。

對此,司太立曾對此發布公告進行解釋,“好利安集團要求在境外進行現金交割。由于境外審批相關規定,司太立不能及時付款,也無法直接向賣家增發股票。只能通過澳門籍的盧唯唯先把境外公司買下來,然后再轉手給司太立,而8.5億則是司太立對整個資產包的估值。”

這僅僅是開始,此后,香港新大力調整了香港IMAX的股權結構,幾經運作,海神制藥變成了被司太立收購的主體。

但盧唯唯并沒有馬上把海神制藥轉手給司太立。2018年4月,海神制藥股改,此時已更名為香港西南國際的香港新大力,一次性分別將海神5.88%、5.88%、1.80%、3.53%的股權轉讓給寧波天堂硅谷、西藏天堂硅谷、仙居聚量和竺梅寢具。仙居聚量于 2018 年 4 月 16 日成立,法人吳金韋為司太立董事,持股人為司太立及其子公司的主要人員。另一家竺梅寢具的法人胡錦洲是司太立董事長的弟弟。

如今司太立實際控制人胡錦生、胡健父子合計持有司太立4815萬股,股權占比超40%。若本次收購海神制藥成功,雖然胡錦生父子持股總數不變,持股比例下降,但胡健的妻子盧唯唯將通過香港西南國際持有司太立兩千多萬股,持股比例高達15%。最終胡錦生家族占司太立股份總數將提升至45%以上,更不用說加上仙居聚量和竺梅寢具的股份了。

顯而易見,司太立收購的海神制藥,讓原本為境內一家普通的醫藥制造企業,在司太立“控股股東親屬”的積極介入下,華麗轉身為一家外商獨資企業。

不僅如此,就在司太立啟動收購案前夕,其關聯公司紛紛傾囊購買該公司股權,致使該企業身價暴漲,這難免讓投資者陡升疑慮。從整個收購過程來看,交易步驟繁多,其資產重組方案顯得十分復雜。

司太立緣何業績壓力陡增

近年來,由于消費需求增加導致我國造影劑制劑行業規模明顯增加。但作為碘造影劑上游的原料藥龍頭企業,近年來,司太立業績增速與行業發展并未保持齊頭并進的步伐。

數據顯示,司太立的營業收入從2011年的5.07億元增長到2017年的7.11億元,年均復合增長率5.81%;歸母凈利潤則由2011年的3578萬元增長至2017年的8312萬元,年均復合增長率僅為3.51%。

2018年一季度,司太立實現收入1.97億元,同比僅增長0.39%;歸母凈利潤2216萬元,同比下降21.03%。

據IMS數據,2012-2016年,中國碘造影劑復合增長率為12.5%;其中原研藥年均復合增長率4.8%,而仿制藥的年均復合增長率達到21.1%。

對于利潤降幅較大的原因,司太立稱主要有幾個原因:一是2017年在建工程轉固較多導致計提折舊較多;二是公司海外收入約占38%,人民幣貶值導致匯兌損益增加;三是收購重組等相關費用增加。

《投資者報》發現,今年內司太立已兩度更換副總經理人選,更有大股東因違規減持股份收到證監會的警示函。內憂外患煩惱不斷,本次司太立重啟收購之路呈現一波三折。