某工程調蓄池Ⅱ設計簡述

周 洋 銳

(華北水利水電大學水利學院,河南 鄭州 450000)

1 工程概況

本工程位于原陽縣南部,取水源頭為雙井防沙閘引入黃河水。主體工程共分為3個調蓄池,本文選用其中的調蓄池Ⅱ。調蓄池Ⅱ位于天然二支渠以北、西關排以東、原官公路以東,以引黃調節為主,庫容為238萬m3。

2 工程地質

本地地貌單元為黃河沖積平原,地勢稍有起伏。工程區勘探深度范圍內揭露地層為第四系全新統沖積層,為粘砂多層結構,巖性主要為輕粉質壤土、重粉質壤土、粉砂和細砂等,地層巖性分布比較穩定。

3 調蓄池設計

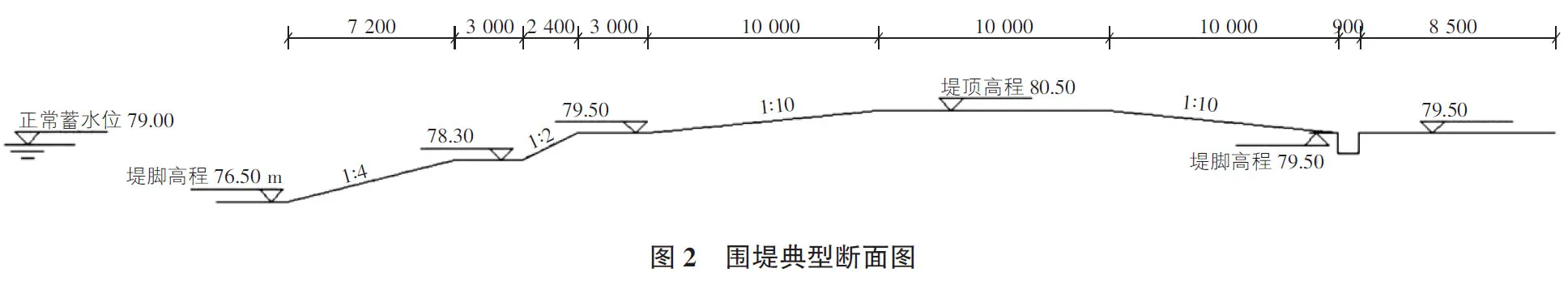

調蓄池Ⅱ為新開挖工程,主要為保證灌區能充分灌溉。本次設計為半挖半填形式,圍堤壩體為土質斷面,堤頂中心線長4 080 m,堤頂高程80.50 m,上游堤腳高程76.50 m,下游堤腳高程79.50 m,正常蓄水位79.00 m。

圍堤結構斷面如圖1所示。

3.1 岸坡設計

根據本工程地勘報告成果,結合景觀要求,調蓄池Ⅱ圍堤斷面形式見圖2。

3.1.1邊坡穩定性計算

本工程為Ⅳ級建筑物,在計算上游邊坡的抗滑穩定時應包括正常情況和非常情況。通過查詢相關資料得知本地為地震烈度8度區。因此需要對調蓄池圍堤邊坡進行抗震設計。在邊坡穩定計算中,一級馬道和堤頂公路荷載按公路Ⅱ級荷載考慮。

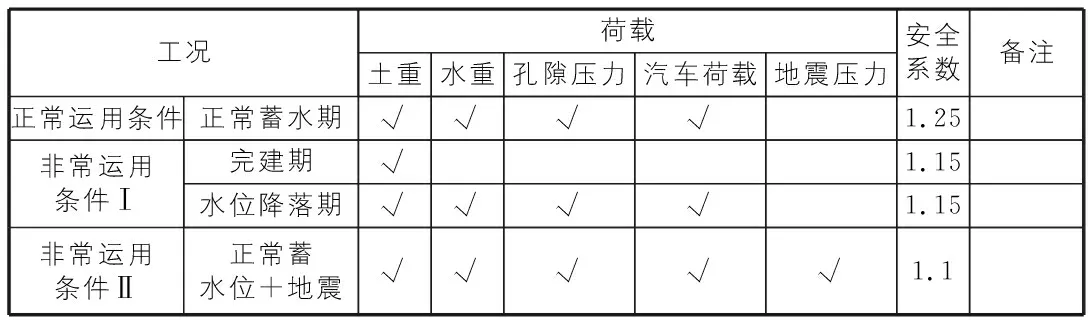

1)計算工況。根據規范要求,分別計算了正常運用條件和非常運用條件下的各種不利組合。計算工況分以下兩種:

a.正常運用條件。水庫水位處于正常蓄水位(79.00 m)的穩定滲流期。

b.非常運用條件。非常運用條件Ⅰ:分兩種情況:完建期;水庫水位的非常降落。非常運用條件Ⅱ:正常蓄水位+8度地震。

2)安全系數。抗滑穩定最小安全系數見表1。

3)計算方法。采用北京理正巖土軟件包中邊坡穩定計算程序,該程序可以對圓弧或任意形狀滑裂面搜索相應最小安全系數的臨界滑裂面。邊坡穩定性是根據偏向不利的原則,選擇有代表性的斷面進行計算。

表1 抗滑穩定最小安全系數

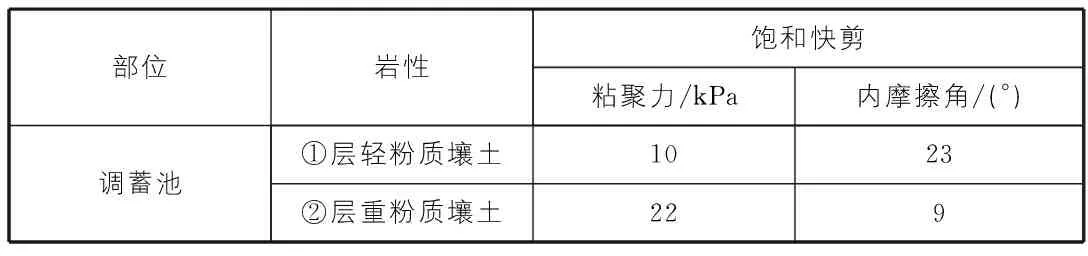

4)巖土物理力學指標選用。調蓄池Ⅱ設計最低高程為76.50 m,池體開挖主要是在第①層,第②層土內進行,各層土體的有關地質參數見表2。

表2 各土層有關地質參數表

對于各土、巖層,選用相應的巖土物理力學指標。在進行邊坡穩定分析時,采用飽和快剪指標。

計算成果見表3。

表3 邊坡穩定計算成果表

上述計算結果表明:在正常和非常運用條件下,臨水邊坡的抗滑穩定安全系數大于規范要求的最小安全系數。岸坡的抗滑穩定性和安全性滿足規范要求。

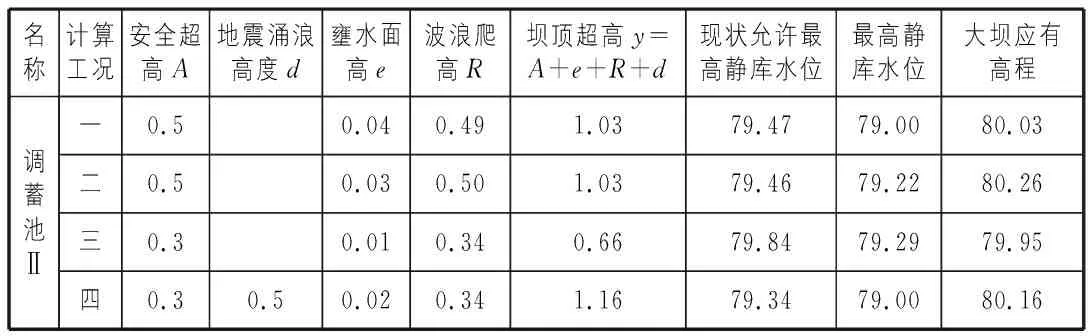

3.1.2岸坡超高

根據相關規范的規定,壩頂高程不得低于正常運用或非常運用的水庫靜水位加相應的超高y,按下式計算:

y=R+e+A+d。

其中,y為壩頂超高,m;R為最大波浪在壩波上的爬高,m;e為最大風壅水面高度,m;A為安全加高,m;d為地震涌浪高度,m。

由于本地地震基本烈度為8度,其地震動峰值加速度為0.20g,根據相關規范規定,考慮地震影響。

壩頂高程按以下計算工況,取其大值:

1)正常蓄水位加正常運用條件的壩頂超高;

2)設計洪水位加正常運用條件的壩頂超高;

3)校核洪水位加非常運用條件的壩頂超高;

4)正常蓄水位加非常運用條件的壩頂超高,再按相關規范規定加地震安全加高。

計算結果見表4。

表4 壅水面高度計算表 m

根據表4計算結果,結合實際地形選取圍堤頂高程80.50 m。

3.2 調蓄池防滲分析

防滲工程是調蓄池成池工程的最關鍵環節,本場地多由重粉質壤土、輕粉質壤土組成,地下水位高程74.90 m~75.30 m,圍堤壩腳高程76.50 m,不存在水下開挖及基坑降水問題。但蓄水期間存在滲漏問題。

圍堤填料主要為輕粉質壤土和重粉質壤土,根據地質報告中土料的重塑物理性試驗成果及土力學性試驗成果知土料滿足筑堤要求,重塑后土料為弱透水性,滲透性能滿足現行規范要求。圍堤的基礎坐落在重粉質壤土、輕粉質壤土互層上,滲透性不能滿足現行規范要求。

3.2.1調蓄池滲漏量計算

1)池底滲漏量計算。

池內蓄水時,滲漏補給地下水,滲漏量可按調蓄池蓄水量的1%計算,因此得出池底年滲漏量為7.53萬m3。

2)圍堤滲漏量計算。

圍堤內水位高于堤外地下水位時,滲漏補給地下水。滲漏量計算公式如下:

Q滲=10-4×K×I×A×L×t。

式中:Q滲——滲漏補給量,萬m3/年;

K——滲透系數,根據地質資料K=0.31 m/d;

I——單位長度圍堤垂直于地下水流向的剖面面積,I=12 m2/m;

L——圍堤長度,L=4 080 m;

t——滲漏時間,t=365 d。

經計算,Q滲=111萬m3/年。

本設計對圍堤采用水泥土連續式防滲墻的垂直防滲措施。

3.2.2防滲墻設計

1)防滲墻的位置與范圍。

根據水文地質縱剖面,應在堤頂上游的壩肩處設置和圍堤長度相同的防滲墻。

2)防滲墻的深度。

根據資料,圍堤的基礎在重粉質壤土、輕粉質壤土互層上,第②-1層為中等透水性輕粉質壤土;第②層為弱透水性重粉質壤土。因此防滲墻的深度應穿透第②-1層進入第②層,第②-1層底部高程在71.71 m~75.30 m之間,墻頂高程80.15 m,平均深度約為6.6 m,根據規范要求,防滲墻底部深入相對不透水層不小于1 m,因此防滲墻平均深度應為7.6 m,防滲墻底高程為70.71 m~74.30 m。

3)防滲墻的厚度。

由于我國對防滲墻的設計沒有標準,因此在設計時,墻體厚度d根據防滲墻破壞時的水力坡降確定,計算公式如下:

式中:ΔHmax——作用在防滲墻上的最大水頭差,ΔHmax=4.6 m;

K——抗滲坡降安全系數,一般取5;

Jmax——防滲墻滲透破壞坡降,水泥土連續防滲墻取Jmax=200。

經計算,水泥土連續防滲墻厚度d=0.12 m,考慮到施工要求,取防滲墻厚度最薄處d=0.4 m。

3.3 圍堤

3.3.1圍堤壩頂工程設計

根據相關規范規定,依據工程需要,結合景觀要求,本次設計圍堤壩頂寬度10 m,壩頂道路采用混凝土路面,按公路—Ⅱ級荷載設計,道路寬度9 m。在上、下游壩肩上設置高出路面0.2 m,厚0.5 m的混凝土路沿石,每隔5 m設置分縫。

3.3.2上游護坡工程設計

圍堤壩頂上游斷面形式分述如下:自堤頂至高程79.50 m設計邊坡1∶10;自高程79.50 m至高程78.30 m設計邊坡1∶2;自高程78.30 m至堤腳設計邊坡1∶4,堤腳設置寬0.5 m,深0.5 m的現澆混凝土齒墻。

3.3.3圍堤下游工程設計

從堤頂至高程79.50 m,坡度設計為1∶10。堤腳外側設置縱向排水溝,排水溝外側設7.5 m的新建混凝土道路,路面標高79.50 m,每側路肩寬0.5 m。

3.3.4圍堤壩坡排水工程設計

本次設計在下游堤腳外側79.50 m高程設一道縱向排水溝,沿壩軸線方向每隔200 m設置一條橫向排水溝,混凝土護砌,排水入天然二支渠及西關排。

4 結語

調蓄池Ⅱ建成之后,作為本工程之中的一個重要的調節水池,為受水區發揮可靠地儲水和調蓄作用,緩解灌區內水資源供需嚴重不平衡的問題,同時改善區域生產、生活條件和生態環境,對促進區域農業經濟發展有著非常重要的意義,對促進該地區的經濟可持續發展有著十分重要的作用。