中西醫結合治療對慢阻肺急性發作期肺功能的影響

鄭州市中醫院內科,河南 鄭州 450000

慢阻肺屬于呼吸系統疾病,以不完全可逆的氣流受限為特征,多發于中老年人群,且其致死率逐年上升[1]。慢阻肺急性發作期指的是原本處于穩定期的慢阻肺患者因感染等因素的影響突然急性起病,其不僅嚴重損傷患者肺功能,且可危及生命。西醫治療該病主要以緩解患者咳嗽、憋喘癥狀為主,尚無對因治療方案,因而存在病情易反復,且呈現進行性加重的不足[2]。近年來,中西醫結合治療方案在慢阻肺急性發作期患者治療中應用效果漸趨顯現,且獲得認可[3]。基于此,本研究就我院中西醫結合治療對慢阻肺急性發作期患者肺功能的影響進行探討。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2015年7月至2017年11月我院82例慢阻肺急性發作期患者為研究對象,隨機分為觀察組與對照組各41例。對照組男26例,女15例;年齡47~84歲,平均(65.36±13.72)歲;病程3~14年,平均(8.46±2.13)年。觀察組男28例,女13例;年齡49~84歲,平均(65.51±13.88)歲;病程3~13年,平均(8.34±2.07)年。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 西醫參照《慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)診治中國專家共識(2014年修訂版)》[4]:①主要癥狀為氣促加重,常伴喘息、發熱、胸悶、痰量增加、痰液顏色及黏度改變、咳嗽加劇等;②可出現疲乏、全身不適、心動過緩、失眠、嗜睡、呼吸急促、抑郁、精神紊亂等非特異性癥狀;③運動耐力下降,X線檢查異常。中醫參照《慢性阻塞性肺疾病中醫診療指南(2011版)》[5]中痰熱壅肺證:①主癥:喘息,胸悶,咳嗽,咳痰不爽,痰多,白黏干,舌質紅,舌苔黃、膩,脈滑、數;②次癥:發熱,口渴喜冷飲,胸痛,大便干結,舌苔厚。

1.3 納入標準 ①符合上述中西醫診斷標準;②均簽署知情同意書;③本研究符合經本院醫學倫理委員會要求。

1.4 排除標準 ①合并可能影響治療結果的其他疾病;②精神異常者;③孕期或哺乳期女性;④合并肝腎功能不全者。

1.5 方法 兩組均接受抗感染、解痙平喘、氧療及對癥治療,氨茶堿注射液(揚州中寶藥業股份有限公司,國藥準字H32024039)0.5 g+250 mL0.9%氯化鈉注射液靜滴,1次/d;頭孢曲松鈉(成都倍特藥業有限公司,國藥準字H20023527)2.0 g+250 mL0.9%氯化鈉注射液靜滴,1次/d;鹽酸溴己新葡萄糖注射液(江西科倫藥業有限公司,國藥準字H20041046)100 mL靜滴,2次/d。觀察組在西藥治療基礎上口服中藥治療,藥用:桑白皮15 g,麥冬15 g,黃芩12 g,梔子12 g,陳皮10 g,桔梗9 g,茯苓9 g,浙貝母9 g,瓜蔞仁(炒)6 g,知母6 g,甘草5 g。水煎,1劑/d,分2次溫服。兩組治療周期均為28 d,療程結束后評估療效。

1.6 觀察指標 肺功能:使用st-150肺功能儀(廠家:上海三崴醫療設備有限公司)測試患者1 s用力呼氣容積(FEV1)及其占預計值的百分比(FEV1%);血氣指標:使用ABL80靈動血氣分析儀(廠家:雷度米特醫療設備(上海)有限公司)檢測動脈血氧分壓(PaO2)、動脈血二氧化碳分壓(PaCO2)。

1.7 療效判定 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[6]評估本次治療效果,首先對患者主、次癥進行計分,按其癥狀嚴重程度分為0~4級,分別計0~4分,各項癥狀積分之和即為患者證候積分,證候積分下降>70%為顯效;證候積分下降50%~70%為有效;證候積分下降<50%為無效。總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。

2 結果

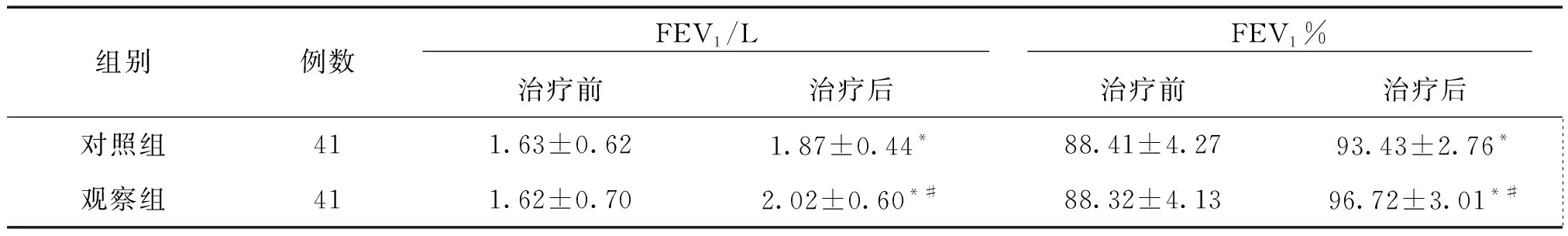

2.1 兩組肺功能比較 療程結束后,兩組FEV1、FEV1%均上升,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組肺功能比較 (x±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

2.2 兩組血氣指標比較 治療后,兩組PaO2上升,PaCO2下降,且觀察組指標改善情況較對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組血氣指標比較 (mmHg,±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05。

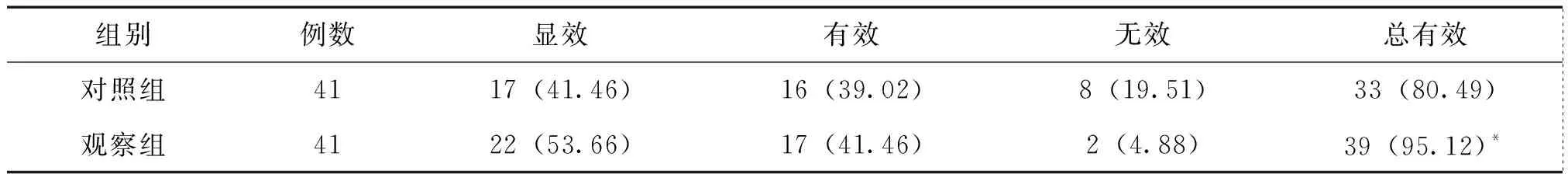

2.3 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率比對照組高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組臨床療效比較 [例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05。

3 討論

中醫將慢阻肺歸屬于“咳嗽”、“肺脹”、“喘證”等范疇,慢阻肺急性發作以標實為主,病機為痰濕、痰熱或痰濁互阻,痰熱壅肺證為常見證型[7]。痰熱壅肺型慢阻肺急性發作的誘因為空氣污染、外感六邪、哮喘、吸煙、細菌或病毒感染等,肺氣不足,感受外邪而發病;肺失宣降,津液失常,停聚為痰;痰郁氣滯,損肺功,致血瘀;瘀血內阻,津液運行不暢,痰飲內生,終致痰瘀互結,更易復感六邪,致病情加重。因而中醫認為該病治療宜以祛邪宣肺、降氣化痰為主[8]。

研究結果顯示,觀察組FEV1、FEV1%、PaO2、PaCO2改善情況優于對照組,治療總有效高于對照組,提示采用中西結合治療更利于提升患者肺功能,改善血氣指標,進而提升患者治療效果。西藥氨茶堿、頭孢曲松鈉、鹽酸溴己新葡萄糖注射液等藥物聯用可擴張支氣管、控制感染、祛痰,但反復長期用藥存在耐藥性增加、療效降低等不足[9-11]。中藥中桑白皮味甘,性寒,歸肺經,可瀉肺平喘、利水消腫;麥冬味甘、微苦,性微寒,歸胃、肺、心經,可化痰止嘔、潤肺清心、瀉熱生津、治嗽行水;黃芩味苦,性寒,歸膽、脾、肺、大腸、小腸經,可定咳止喘、清熱燥濕、瀉火解毒、清咽利肺;梔子可涼血解毒、瀉火除煩、清熱利濕;陳皮可燥濕化痰、理氣健脾;桔梗可利咽排膿、宣肺祛痰、補氣養氣;茯苓可健脾寧心、利水滲濕;浙貝母可開郁散結、清熱化痰;瓜蔞仁可寬胸散結、清熱化痰;知母可清肺化痰、清熱瀉火、止渴除煩、滋陰補腎;甘草可祛痰止咳、補脾益氣、清熱解毒、緩急止痛、調和諸藥;上述諸藥合用,共奏清熱化痰、健脾寧心、利水滲濕、止咳止痛之功。

綜上所述,中西醫結合治療對慢阻肺急性發作期患者可有效改善其肺功能及血氣指標,且療效佳。