中藥保留灌腸治療慢性腎衰50例臨床觀察

廣東省深圳市中醫院,廣東 深圳 518033

慢性腎功能衰竭[1](Chronic Renal Failure,CRF)是各種慢性腎臟病發展到晚期所致的一種嚴重綜合征,臨床表現為毒性代謝產物潴留,水、電解質、酸堿平衡紊亂,以及全身多系統的損害。中醫在此類病人的治療上有一定優勢,臨床上除了辯證口服中藥外,中藥保留灌腸作為一種中醫外治法,在CRF治療上也獨具特色。中藥保留灌腸是將中藥藥液自肛門灌入,在直腸或結腸內保留一定時間,通過腸腔內外的濃度差,實現毒素、電解質、水分的交換,達到降低CRF患者體內毒素水平、改善電解質失衡、減輕臨床癥狀的目的。我院腎病科使用灌腸經驗方用于CRF的治療,療效確切,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013年10月至2016年10月在深圳市中醫院腎病科住院治療的CRF患者共100例,病程為4個月至15年,隨機分為對照組50例,使用西醫常規治療。治療組50例,使用西醫常規治療合中藥保留灌腸;其中,治療組男24例,女26例;年齡19~68歲,平均(46.2±21.3)歲。對照組男25例,女25例;年齡20~67歲,平均(46.8±20.6)歲。兩組患者治療前在性別、年齡、腎功能和癥狀積分方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 符合2009年中華醫學會腎臟病學分會編著《臨床診療指南·腎臟病學分冊》擬訂標準[2]:Ccr<80 mL/min,Scr>133 mol/L,慢性腎臟病史>3個月。

1.3 納入標準 ①符合CRF診斷標準;②年齡18~70歲。

1.4 排除標準 ①Scr≥707 umol/L或有緊急血液透析指針者;②嚴重的心、腦血管疾病者;③年齡小于18歲或大于70歲者;④腸道感染/出血/腫瘤者;⑤精神疾病者;⑥孕婦。

1.5 治療方法 對照組僅予西醫常規治療,包括低鹽低脂優質低蛋白飲食、降壓、降糖、調脂、糾正貧血、糾正電解質紊亂、降尿酸等。治療組在西醫常規治療的基礎上加用中藥保留灌腸治療。中藥灌腸方:大黃50 g,丹參30 g,苦參30 g,紅花10 g,牡蠣30 g,蒲公英30 g。將上方濃煎至200 mL形成灌腸液。囑患者排空二便,取側臥位,將灌腸軟管插入肛門15~20 cm,緩慢注入灌腸液200 ml,藥液溫度約39~41 ℃,保留1 h后拔出灌腸軟管。每日1次,1個月為一療程。

1.6 觀察方法

1.6.1 療效判定 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]中“慢性腎功能衰竭療效評定標準”綜合評定療效:①顯效: 臨床癥狀積分減少≥60%,Scr下降≥20%;②有效: 臨床癥狀積分減少≥30%,Scr下降≥10%;③穩定: 臨床癥狀有改善,積分減少<30%,Scr無增加或降低<10%;④無效: 臨床癥狀積無改善或加重,Scr增加。

1.6.2 觀察指標 ①使用羅氏全自動生化分析儀測定血肌酐、血尿酸、血尿素氮,觀察治療前后臨床指標的變化:BUN、UA、Scr。②參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]中“慢性腎功能衰竭癥狀分級量化表”,觀察治療前后臨床癥狀的變化:倦怠乏力、惡心嘔吐、腰膝酸軟、食少納呆,癥狀分為輕、中、重,分別記為2、4、6分。

1.7 統計方法 采用 SPSS 16.0進行數據統計學分析,計量資料以(x±s)表示,采用t檢驗,組間比較采用方差分析,計數資料以百分比(%)表示,行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 治療組總有效率 88%,對照組總有效率68%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較 (例)

注:與對照組比較,△P<0.05。

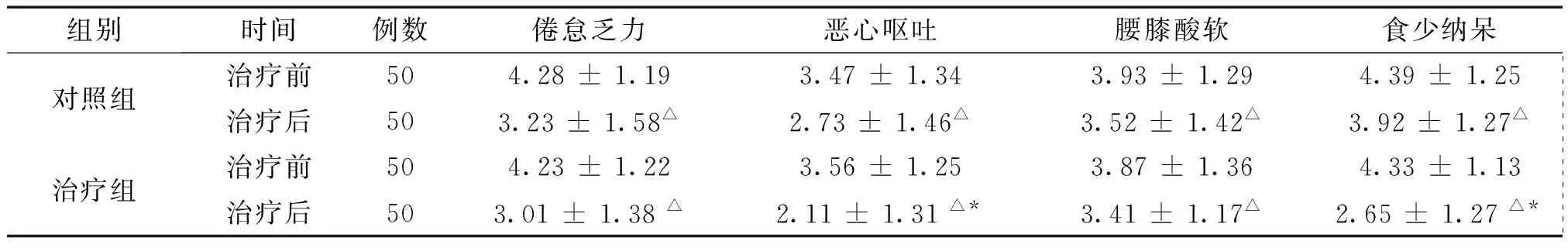

2.2 兩組臨床癥狀比較 兩組患者的癥狀評分(倦怠乏力、惡心嘔吐、腰酸乏力、食少納呆)進行治療前后自身比較,治療后較治療前均有統計學意義(P<0.05)。治療后的癥狀評分中,治療組“惡心嘔吐”和“食少納呆”的癥狀較對照組降低,差異有統計學意義(P<0.05)。治療組“倦怠乏力”和“腰膝酸軟”的癥狀較對照組降低,差異無統計學意義(P>0.05)。考慮為中藥保留灌腸主要起排毒瀉濁的作用,體內毒素降低,毒素對胃腸道刺激減小,因此惡心嘔吐及食少納呆癥狀相應減輕。

表2 兩組臨床癥狀比較 (分,x±s)

注:與同組治療前比較,△P<0.05;與對照組比較,*P<0.05。

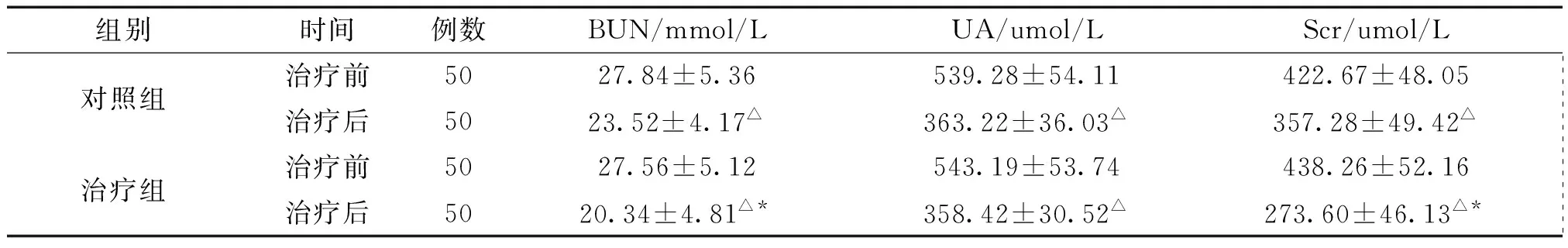

2.3 兩組臨床指標的比較 治療前,兩組臨床指標(BUN、UA、Scr)比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組各項指標與治療前比較差異均有統計學意義(P<0.05);治療組BUN和Scr水平較對照組降低,差異有統計學意義(P<0.05),UA比較,差異無統計學意義(P>0.05),考慮兩組的西醫常規治療中均有降尿酸治療有關。

表3 兩組臨床指標的比較 (分,x±s)

注:與同組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,*P<0.05。

3 討論

慢性腎衰屬中醫學“虛勞”、“溺毒”、“關格”等范疇,辯證屬本虛標實證,脾腎虧虛為本,濕濁、瘀血為標。我院中藥灌腸方由大黃50 g,丹參30 g,苦參30 g,紅花10 g,牡蠣30 g,蒲公英30 g組成。方中大黃有瀉熱毒,破積滯,行瘀血之功效。黎磊石等[3]報道,大黃有調節氮質代謝、推遲腎小球硬化等作用;徐曼等[4]報道,丹參活血祛瘀,舒張腎血管,改善腎血供,減輕腎損傷,延緩腎小球基底膜增厚,有效延緩CRF的進展;紅花活瘀血、通腎絡,促代謝;煅牡蠣軟堅散結、收斂固澀;蒲公英清熱解毒,利尿散結;全方共奏蕩滌通腑、降濁排毒、活血化瘀之功。

研究表明[5],人體中蛋白代謝產物75%通過腎臟排泄,25%則經腸道排出,CRF患者腎臟排泄功能明顯下降,經腸道排出的代謝廢物量由25%上升到約80%。因此,腸道是CRF患者排出代謝廢物的主要途徑。古云“六腑以降為順,以通為用”,中藥保留灌腸即是通腑泄濁,給濁毒之邪以出路。李李等報道[6]中藥保留灌腸利用腸壁作為透析膜,通過彌散和超濾作用,清除血液中的代謝廢物,把中藥有效成分吸收進入血液循環,并且通過中藥的瀉下作用,有效緩解水腫、通暢大便、降低體內代謝廢物水平。

筆者通過臨床試驗證實,中藥保留灌腸可有效減輕CRF患者惡心嘔吐及食少納呆的癥狀,降低BUN及Scr的水平,提高臨床療效。具有操作簡單、價格低廉、藥效發揮迅速等優點,無口服中藥的胃腸道刺激,不增加入水量,極大地發揮了中醫的優勢和特色,是治療CRF的有效中醫外治法,值得推廣用于CRF的常規治療,共同達到減輕患者臨床癥狀,延緩CRF發展進程,推后患者進入CRF終末期時間的目的。