南天山—帕米爾地區近期重力場動態變化特征

艾力夏提·玉山 劉代芹 李杰 王曉強 李瑞 阿卜杜塔伊爾·亞森 李桂榮 陳麗 朱治國

摘要:利用2014~2016年南天山—帕米爾地區5期流動重力觀測資料,分析該地區半年和一年尺度重力變化特征,探討了地震孕育發生與重力場變化特征的關系。結果表明:南天山—帕米爾地區半年和一年尺度重力變化量分別為(10~20)×10-8m·S-2和(20~30)×10-8m·s-2,重力場變化有明顯的分區特征,塔里木盆地較多表現出重力正值變化,南天山和帕米爾地區正負值變化交替出現。重力場變化能較好地反映該地區地震孕育和發生過程,地震發生前,在震中附近地區的重力變化值出現上升的趨勢。在孕震區及附近地區出現重力變化高梯度帶,并伴隨有重力變化零線,且地震多發生在重力變化正值集中區的零線附近。

關鍵詞:南天山—帕米爾地區;流動重力;重力場特征;地震孕育

中圖分類號:P312.1 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0666(2018)01-0082-08

0 引言

地震前后地下應力應變狀態的變化會改變地表重力場的分布,陳運泰等(1980)研究發現,1975年海城地震和1976年唐山地震前后的重力場變化不僅是由高程變化所引起,高程變化無法解釋這么大量級的重力場變化分布,由此提出了地球深部物質遷移的可能性,并認為地球內部物質遷移導致地殼密度的變化,從而改變地表重力場分布,最早提出了“物質運移”的概念用于解釋地震前觀測到的重力場變化的物理機制。因受到板塊運動的作用,加上地殼物質物理性質的差異性,不同區域地殼物質受到不同程度的應力作用,這種因應力狀態的變化而引起的地球內部物質運移的重新分布會改變地表重力場的分布格局。由于地球內部的密度不一樣,地殼內物質受到的重力作用也不一樣,這必然引起地殼內部的能量積累的不平衡,同時在應力作用下的地殼內物質運移在受到阻擋后,形成擠壓、推覆、逆沖與走滑構造,為地震的孕育和發生創造條件。流動重力測量反映的是區域重力場的非潮汐變化信息,地殼內部的物質遷移、地殼構造和地震的形成過程等都可以在流動重力復測結果中反映出來,地表重力場的變化則能較好地反映地殼厚度的差異、地殼密度的變化和深部物質遷移等構造活動信息(陳石等,2011;賈民育,詹潔輝,2000;祝意青等,2001。系統分析地震前后重力場時空變化特征,對認識地震的孕育發生規律、捕捉地震前兆、開展中強地震預測的應用研究具有現實意義(祝意青等,2013)。本文擬利用2014-2016年的流動重力觀測資料,分析南天山—帕米爾地區重力場分布變化及其與地震的關系。

1 測區概況及數據處理

1.1 測區概況

南天山—帕米爾地區位于新疆西南部,地處于南天山、西昆侖及塔里木盆地3大地質構造單元交匯處,在印度板塊與歐亞板塊的俯沖碰撞作用下,帕米爾的陸內俯沖和變形作用非常強烈(Molnar,1988)。地質學及GPS研究結果表明歐亞大陸巖石圈深部向帕米爾俯沖至少有200km,使帕米爾地區地殼厚度比其它區域平均地殼厚度大2倍(汪素云等,1992;樓小挺等,2007)。南天山地區受到帕米爾高原沿其北緣的帕米爾推覆構造帶往北俯沖到歐亞大陸之上的影響,向南俯沖到穩定的塔里木塊體北緣之上,該地區現今的縮短速率達到19~20mm/a(Abdrakhmatov,1996;王琪等,2000),相當于印度板塊向北移動速率的一半(Motnar,1988)。在印度板塊向北俯沖的作用下,西昆侖、帕米爾構造帶等地區形成了一系列的向北凸出的弧型推覆構造,這些弧型推覆構造在東西兩側由正向逆沖漸變為斜沖—走滑大斷裂,顯示出東側右旋、西側左旋的斷層活動特征。弧型推覆構造的東側、NW走向的逆斷層與斜切天山NW向的塔拉斯—費爾干那深大右旋走滑逆沖斷裂帶、NW向的西昆侖北緣走滑斷裂構造在新疆烏恰地區交匯(陳杰等,1997)。這些活動構造特征致使南天山一帕米爾地區成為整個新疆地區構造運動最強烈的地區之一,該地區經常發生中強地震,如1902年阿圖什8級地震,1985年烏恰7級地震,1998年阿圖什6.9級地震,2008年烏恰6.8級地震等。2013-2016年在測區內共發生了5次MS≥5地震(圖1),包括2013年3月阿圖什MS5.1地震、2013年12月柯坪MS5.3地震、2014年7月麥蓋提M55.1地震、2015年1月阿圖什MS5.0地震和2015年7月皮山MS6.5地震。

1.2 數據選取與處理

隨著“中國地殼運動觀測網絡工程”在新疆地區的開展,新疆地震局于2005年在南天山喀什—伽師及鄰近地區建立了由40個流動重力監測點構成的重力觀測網,并從2005年開始每年至少進行2期重復觀測(王曉強等,2007)。為了更好掌握南天山地區流動重力場變化趨勢,2007年新疆地震局在原有的喀什—伽師監測網基礎上,把監測范圍擴展到烏什、柯坪、阿克蘇一帶。2013年再次擴展南疆監測網,在阿克蘇、喀什、和田等地區埋設35個流動重力監測點,形成了覆蓋南天山、西昆侖、帕米爾高原以及塔里木盆地部分地區的流動重力觀測網絡。

本文選取2014-2016年新疆地震局觀測的5期南天山—帕米爾地區流動重力數據,研究范圍包括(75°~83°E,37°~42°N),覆蓋阿克蘇地區、克州地區、喀什地區以及和田部分地區(圖1),總面積約1.95×105km2。野外觀測均使用2臺CG5型高精度重力儀,野外記錄與計算均采用中國地震局地震研究所提供的掌上電腦程序“重力測量電子記簿系統”,所有測段自差互差符合規范要求,即往返測自差小于25×10-8m·s-2,互差小于30×10-8m·s-2。平差計算采用中國地震局攻關軟件LGADJ。在平差計算時,利用庫車和塔什庫爾干2個點的絕對重力值進行約束經典平差,在平差計算時,采用降權或粗差剔除等方法對誤差比較大的測段進行了優化,絕對重力資料觀測結果以(3~5)×10-8m·s-2精度定權(劉代芹等,2015)。最終計算結果顯示,各期結果的點值精度為(6~9)×10-8m·s-2,任意2期結果獲得的重力變化精度為(7~10)×10-8m·s-2,解算精度均滿足重力場變化研究的需要。基于平差結果,計算半年尺度和一年尺度的重力變化量,最后利用Kriging插值法對重力變化量數據進行內插計算得到整個研究區重力場變化等值線圖。

2 重力場變化特征分析

2.1 重力場變化特征

本文根據平差數據計算結果,分別繪制了2014-2016年的半年尺度和一年尺度重力場變化圖像。

2.1.1 半年尺度重力場變化特征

從2014年4-9月(圖2a)的重力場變化圖中可以看出,研究區域重力場呈現出大范圍的負值區域,重力零線分布在喀什、阿合奇附近地區,在塔什庫爾干和烏恰地區也出現了小范圍的重力零線,在塔里木盆地中部地區表現為重力場正值變化區。在重力場變化的高梯度帶和穿過喀什、阿合奇的零線附近(40.2°N,77.3°E)于2015年1月10日發生了阿圖什MS5.0地震。

圖2b為2014年9月—2015年4月測區重力場變化圖,與圖2a對照分析可以看出,重力場變化出現大規模的正負調整變化,這是由 2014年7月9日麥蓋提MS5.1地震所導致。西昆侖、阿克蘇以北地區出現重力正值變化,而南天山西段、塔里木盆地中部等地區重力則呈現負值變化,表明西昆侖地區的地殼密度或地下物質變化相對于西南天山地區有明顯的差異性。西昆侖地區以皮山地區為界,其東側為重力負值變化,西側為重力正值變化。2015年7月3日皮山MS6.5地震發生在重力高梯度帶和零線附近,該地震震中位于西昆侖山地隆起區與塔里木盆地過渡地帶,西昆侖山前分布多條活動斷裂,在塔里木盆地邊緣地帶分布有澤普隱伏斷裂、皮山東南隱伏斷裂,此次地震微觀震中位于這2條隱伏斷裂之間。

通過2015年4月—2015年8月的重力場變化圖像(圖2c)可以看出,整個測區處于重力正值變化,除了烏恰地區出現重力變化高梯度帶以外,其他地區的重力變化量在20×10-8m·s-2以內。西南天山地區沿著阿合奇、烏什和阿克蘇地區形成了重力零線閉合區域。從南天山—帕米爾地區的重力場變化情況來看,整個區域處于重力變化增強態勢。值得注意的是,在烏恰附近出現重力場高值集中區,變化量值達到80×10-8m·s-2。同時,烏恰高梯度帶附近出現重力零線,且其分布形態與該地區構造特征基本一致。

2015年8月—2016年4月的觀測資料顯示(圖2d),在南天山西段、塔里木盆地以及西南天山與西昆侖交匯地區均出現重力正值變化,塔里木盆地南緣及西昆侖其它地區出現重力負值變化。南疆地區重力場以巴楚和烏恰為中心向南北逐步減弱,最后沿著阿克蘇、烏什—帶,以及塔什庫爾干、葉城一帶分別出現2條幾乎平行的零線。其中零線附近的烏什、阿合奇、烏恰、葉城、和田地區出現重力變化梯度帶。雖然在塔吉克斯坦和阿富汗地區發生了幾次7級地震,新疆境內烏恰至塔什庫爾干地區的重力場異常有一定減弱,但最新重力數據結果顯不,該地區重力梯度帶依然存在,最大變化量約為40×10-8m·s-2,這很可能與2016年6月在吉爾吉斯斯坦境內發生的MS6.7地震有關,該地震震中離烏恰、布倫口出現的異常區的直線距離約150km。

2.1.2 一年尺度重力場變化特征

2013年9月—2014年9月的重力場變化圖顯不(圖3a),重力場分布格局較清晰,南天山地區重力場處于不斷減小的變化過程,即為負值區域,根據重力場變化機理,表明了南天山地區受到了青藏高原、西昆侖構造應力的推擠,山體正處于不斷隆升的過程,這與利用InSAR和水準資料研究的結果一致(喬學軍,郭利民,2007;工曉強等,2009;艾力夏提·玉山等,2015)。從重力零線的分布情況來看,在阿合奇以西地區重力變化呈現出小范圍的閉合的零線區域,在和田和庫車中間呈現出重力零線區域,2015年1-7月在該區域重力零線附近曾發生了2次5級以上中強地震,即2015年1月10月阿圖什MS5.0和2015年7月3日皮山MS6.5地震。

從2014年9月—2015年8月的重力場變化圖(圖3b)可以看出,與圖3a相比,該時段重力場出現了大面積的調整過程,且重力零線基本上沿著南天天山、昆侖山山體和塔里木盆地邊緣分布,表明該地區重力變化的機理與構造分布特征基本一致。在烏恰附近地區出現重力變化集中區,變化量達到50×10-8m·s-2。另外,塔什庫爾干附近區域重力場也出現了重力正值集中區,零線從塔什庫爾干往北通過烏恰再往西延伸,而且重力演化過程基本與圖2d一致,在南天山西段重力場變化出現了一個小范圍的四象限分布,且重力場正負交替出現將南天山地區切割為4部分(圖3b)。重力場變化說明烏恰、喀什以東地區和和田、阿克蘇以西地區地殼物質不斷運移而集中,地殼密度不斷增加,即重力正值變化的盆地區域地殼密度變大。根據研究經驗表明(申重陽等,2010;祝意青等,2013;梁偉鋒等,2012),2個相鄰時段內的重力場變化出現梯度變化(圖3a、b),往往是發生中強地震的前兆異常信息體現,而皮山MS6.5地震則恰恰發生在該地區。

2014年4月—2015年4月的重力場變化圖(圖3c)顯示,整個研究區重力場呈現大范圍的負值變化,即重力場處于不斷減小的變化過程,僅巴楚和塔什庫爾干附近呈現重力正值變化。巴楚、塔什庫爾干、塔里木盆地中部地區出現小范圍的重力變化正值閉合區,我們認為在巴楚地區出現的重力變化是由該地區的KJ52觀測點的位置以及其周圍環境變化所引起。

從2015年4月—2016年4月的重力場變化圖(圖3d)中可以看出,該時間段內的重力場變化與該區域的背景趨勢變化基本一致,即山區為重力負值區,盆地為重力正值區。從整個區域的重力場分布情況來看,除了和田和塔什庫爾地區干出現重力負值以外,其他區域均為重力正值變化,塔里木盆地重力場正值變化是該地區地殼形變的背景趨勢。因塔里木盆地受到帕米爾高原的俯沖作用,同時在北邊遇到南天山地區的阻擋,一直處于下沉趨勢,其密度也隨之不斷增加,從而出現重力場正值變化。而在烏恰地區出現了重力正值高梯度帶,這很可能與2016年6月在該區域附近的吉爾吉斯斯坦境內發生的幾次5級和6級地震有關。

2.2 重力剖面變化分析

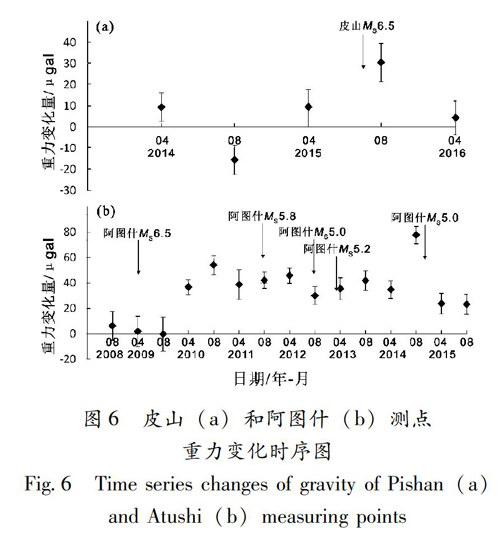

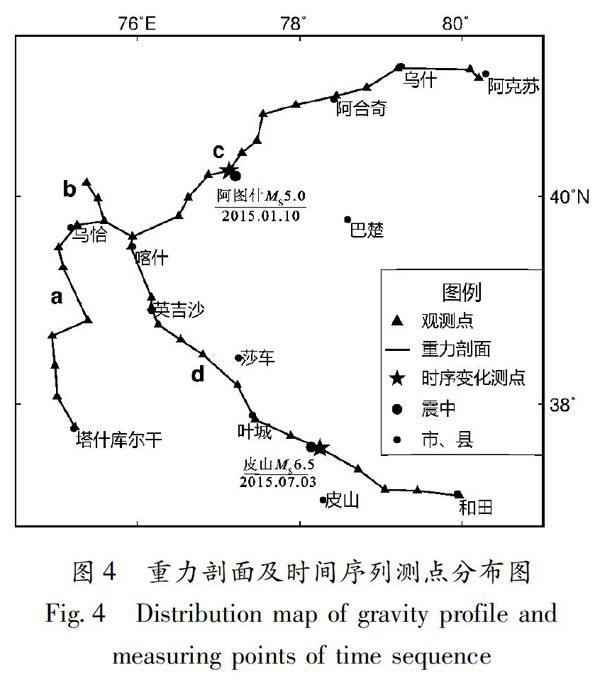

重力場分布反映的是較大范圍地區的趨勢性變化,而重力剖面變化則能較好地反映沿著某幾條測段或測線的實際變化情況(祝意青等,2003)。2014年新疆地震局將原來的覆蓋喀什—阿克蘇地區的重力網擴展到西昆侖和塔里木盆地等地區,從2014年9月開始對其進行了觀測,因此,為了更好地分析南天山—帕米爾地區重力變化趨勢與特征,以2014年9月觀測數據為基準,分別繪制了塔什庫爾干—布倫口—烏恰(圖4中的測線a)、喀什—托帕—巴音庫魯提(測線b)、阿克蘇—烏什—阿合奇—喀什—烏恰(測線c)、喀什—英吉沙—澤普—葉城—皮山—和田(測線d)4條重力剖面變化圖。

從塔什庫爾干—布倫口—烏恰的重力變化剖面圖(圖5a)中可以看到,該區2015年4月重力變化不是很大,到2015年8月和2016年4月,KJ39出現不斷上升,總變化量達到60×10-8m·s-2,從剖面曲線來看,塔什庫爾干至布倫口地區重力變化主要以正值變化為主,2015年8月和2016年4月的變化曲線基本一致。

喀什—托帕—巴音庫魯提重力變化剖面圖(圖5b)表明,2015年4月該測線的重力變化為負值,于2015年8月開始轉為正值變化,尤其是2015年8月托帕和巴音庫魯提地區發生大幅度的重力反向變化,最大變化量達80×10-8m·s-2,形成了重力變化高梯度帶。喀什至托帕測段重力變化比較小。該測線是一條沿著費爾干納斷裂布設的測線。測點的中誤差遠遠低于異常值,說明該地區地下物質運移較活躍。

從阿克蘇—烏什—阿合奇—喀什—烏恰測線的重力變化剖面圖(圖5c)中可以看到,2015年4月和8月的重力變化曲線基本一致,喀什、烏恰和烏什地區重力場變化接近于零。到2016年4月該測線以阿合奇為界,阿克蘇一阿合奇為負值變化,阿合奇一烏恰為正值變化。從整個剖面曲線來看,阿合奇地區是重力變化正負值變化的過渡帶。2016年4月烏什—烏恰地區出現了30×10-8m·s-2的正值變化。

從喀什—英吉沙—澤普—葉城—皮山—和田重力變化剖面圖(圖5d)中可以看到,該測線整體重力變化不是很大,澤普、葉城等地區重力變化較小,在澤普地區重力場正負交替出現。另外,英吉沙和皮山重力變化比較明顯,重力最大變化量到達30×10-8m·s-2。

2.3 重力變化時序分析

本文在地震多發的皮山和阿圖什地區中選擇2個觀測點(圖4),進行了重力變化與震例的對比分析。其中皮山以2013年9月觀測的重力值為基準,阿圖什以2008年4月的觀測值為基準,分別畫出了重力變化時間序列圖(圖6),圖6中菱形點為對應時間的重力變化值,誤差線代表觀測值的精度。

皮山測點KJ66為“地殼運動觀測網絡”一期工程流動GVSS觀測墩子,阿圖什測點KJ28位于南天山西段的山前地帶,埋在基巖上的水泥墩子。這2個測點自建點以來周圍環境沒有變化,其重力觀測值比較可靠。其中,皮山測點與2015年皮山地震震中直線距離在10km以內,從圖6a可以看出,2015年7月3日皮山MS6.5地震發生前,該點位重力值呈現上升趨勢。阿圖什地區從2008年以來發生了5次MS≥5地震,阿圖什測點和這5次地震在同一個構造帶上,其中2011年8月11日阿圖什MS5.8和2013年3月11日MS5.2以及2015年1月10日MS5.0地震發生前,阿圖什測點重力值呈現上升-下降-上升趨勢,地震發生在第二次上升過程中,其余2次地震發生在重力值下降過程中。

3 重力變化與地震的關系

區域構造運動以及應力狀態的變化是導致地震發生原因之一,地震孕育和發生跟地殼深部構造有密切的關系。地殼內部物質運移會改變地殼密度,從而引起地表重力場的變化,這種變化在一定程度上可以反映地殼內部能量積累以及應力變化情況,而對這種地殼內部物質運移、密度變化、能量和應力狀態的變化等對于判斷震情具有重要意義(陳石等,2011;王杰,2014)。通過分析南天山—帕米爾地區重力場變化特征和MS≥5地震關系,發現在中強地震前后,部分震源區及附近重力場出現不同程度的異常變化。2014年7月9日麥蓋提MS5.1地震前,在震區及其附近出現重力正值高梯度帶,并伴隨有零線出現,而震后,該區域重力場出現負值,但梯度帶依然存在,零線有向北收縮的現象,但零線和梯度帶的存在在某種程度上說明該地區應力沒得到充分釋放,存在發生地震的可能。2015年1月10日在零線附近的重力場正值變化區發生了阿圖什MS5.0地震。2015年7月3日皮山地震發生前,震區出現了小范圍的重力變化集中區,零線在和田、皮山之間穿過,其兩邊均出現重力變化梯度帶,皮山—帶為正值變化,和田一帶為負值區。2015年8月的觀測結果顯示(圖2c、圖3b),烏恰至塔什庫爾干一帶出現重力變化高梯度帶,梯度帶最高值達到80×10-8m·s-2,烏恰地區位于南天山、西昆侖以及塔里木盆地3個構造單元的交匯處,構造運動強烈并比較復雜,出現如此大量級的重力異常說明該區域應力狀態發生了較大變化,筆者認為,烏恰至塔什庫爾干測線出現的重力異常與2015年10月26日阿富汗興都庫什MS7.8(36.5°N,70.8°E)和2015年12月7日塔吉克斯坦MS7.4地址(38.2°N,72.9°E)有關。這2次地震都發生在帕米爾俯沖帶上,其中阿富汗興都庫什MS7.8地震震中離重力異常區約400km,塔吉克斯坦MS7.4地震震中離塔什庫爾干和烏恰之間出現的重力異常區約170km。雖然異常區附近發生了幾次地震,但2016年4月的觀測結果顯示,烏恰地區還存在40×10-8m·s-2的異常區,隨后于2016年6月在異常區附近的吉爾吉斯斯坦境內發生了2次MS≥5地震。說明烏恰地區的重力變化對地震孕育的反映是比較明顯的。

通過分析南天山—帕米爾地區近幾年重力場變化過程和震例可以發現,該地區地震孕育發生與重力場變化有一定的關系,在地震孕育過程中,隨著區域構造應力狀態的變化,重力場圖像也隨之出現時空變化。發震前,在震中附近區域出現重力變化高梯度帶,并伴隨有零線出現,地震多發生在零線附近的高梯度帶上。此結果與其它研究人員對地震前后重力場變化特征的研究結果基本一致(申重陽等,2009;祝意青等,1996,2009)。從重力值隨時間的變化情況來看,大部分地震發生前,在孕震區會出現重力值上升的趨勢。在地震孕育或發震前,震源區及其周邊地區應力失衡繼續增加,震源區中應力積累最大或剪切作用最明顯地區首先發生錯動或破裂,從而引起地震,重力變化上升和下降的過渡帶,既重力變化零線附近地帶,易于應力積累和剪切作用的產生。因此,重力場變化異常對于中強地震的預測分析有著重要的意義。

4 結論

本文利用2014—2016年南天山—帕米爾地區流動重力觀測資料,以區域重力場、測線剖面、測點時間序列變化等不同方式對研究區進行了重力變化特征分析,結合區域內發生的歷史地震,探討了地震孕育發生與重力變化之間的關系,研究結果表明:

(l)南天山—帕米爾地區以構造運動十分活躍、地震頻發等特征已成為了諸多研究人員關注的地區之一,半年和一年尺度重力場變化圖像顯示,南天山—帕米爾地區除了部分地區出現局部重力異常之外,整體區域在半年時間重力變化量在(10~20)×10-8m·s-2,而一年尺度重力變化量在(20~30)×10-8m·s-2。

(2)南天山—帕米爾地區重力場變化有一定的分區特征,即南天山褶皺帶、塔里木盆地、帕米爾高原3個構造區在重力變化圖像上顯示出不同的變化特征,塔里木盆地較多出現重力正值變化,南天山和帕米爾地區正負值交替出現,這種變化特征說明了塔里木剛性塊體下沉所導致地殼密度不斷增加趨勢,雖然南天山和帕米爾地區受到印度板塊和歐亞板塊的擠壓,地殼形變以隆升為主,但該地區活動斷裂數量多、規模大,而斷裂運動會引起斷裂帶及周圍的形變和物質變遷,說明斷層運動對南天山和帕米爾地區重力場

(3)重力場變化、重力剖面變化及震例顯示,南天山—帕米爾地區重力場分布對地震孕育過程有較好的反映,一般來說,地震多發生在重力變化梯度帶,尤其是正值變化梯度帶的零線附近。重力變化零線是重力正負重力變化的過渡帶,是物質增減差異劇烈的地區,能量易于積累,從而容易發生地震。從重力值隨時間的變化情況來看,大部分地震發生前孕震區重力變化值出現上升的趨勢。

感謝野外工作人員辛苦工作得到的觀測數據,感謝評審老師以及編輯老師給予的寶貴意見和細心審閱!

參考文獻:

艾力夏提·玉山,喬學軍,王曉強,等,2015.基于InSAR技術的喀什—烏恰交匯區地殼垂直形變特征分析[J].震災防御技術,10(增刊1):732-738.

陳杰,曲國勝,胡軍,等.1997.帕米爾北緣弧形推覆構造帶東段的基本特征與現代地震活動[J].地震地質,19(4);301-312.

陳石,王謙身,祝意青,等.2011.汶川MS8.0震前區域重力場變化與震質中研究[J].地球物理進展,26(4):1147-1156.

陳運泰,顧浩鼎,盧造勛.1980.1975年海城地震和1976年唐山地震前后的重力變化[J].地震學報,2(1);21-31.

賈民育,詹潔輝.2000.中國地震重力監測體系的結構與能力[J].地震學報,22(4):360-367.

梁偉鋒,祝意青,徐云馬,等.2012.文安5.1級地震前后不同時間尺度的重力變化分析[J]地震研究,35(3);318-323.

劉代芹,李杰,王曉強,等.2015.北天山中段近期重力場變化特征研究[J]地震工程學報,37(4):1001-1006.

樓小挺,刁桂苓,葉國揚,等.2007.帕米爾—興都庫什地區中源地震的空間分布和震源機制解特征[J].地球物理學報,50(5):1448-1455.

喬學軍,郭利民.2007.新疆伽師強震群的InSAR觀測研究[J].大地測量與地球動力學,27(1):7-12.

申重陽,李輝,孫少安,等.2009.重力場動態變化與汶川MS8.0地震孕育過程[J].地球物理學報,52(12);2547-2557.

申重陽,李輝,孫少安,等.2010.2008年于田MS7.3地震前重力場動態變化特征分析[J].大地測量與地球動力學,30(4):1-9.

汪素云,時振梁,環文林.1992.1980.年2月14日新疆葉城地震一次破壞性的中源地震[J].地震學報,14(2):137-143.

王杰.2014.南北地震帶中段三層次構造模式及地震前兆監測[D].北京:中國地質大學,1-10.

王琪,丁國瑜,喬學軍,等.2000.用CPS研究南天山(伽師)地區現今地殼形變[J].地震學報,22(3);263-270.

王曉強,李杰,朱治國,等.2007.伽師及其鄰近地區重力場動態演化特征初步分析[J].內陸地震,21(3);213-217.

王曉強,路星,劉斌,等.2009.新疆地區現今地殼垂直運動及地震活動研究[J].大地測量與地球動力學,29(6);22-31.

祝意青,胡斌,李輝,等.2003.新疆地區重力變化與伽師6.8級地震[J].大地測量與地球動學,23(3):66-69.

祝意青,江在森,陳兵,等.2001.南北地震帶和青藏塊體東部重力變化演化與地震特征[J].中國地震,17(1):56-69.

祝意青,聞學澤,孫和平,等.2013.2013年四川廬山MS7.0地震前的重力變化[J].地球物理學報,56(6):1887-1894.

祝意青,徐云馬,呂戈培.等.2009.龍門山斷裂帶重力變化與汶川8.0級地震關系研究[J].地球物理學報,52(12);2538-2546.

祝意青.1996.北祁連地區震前重力場變化特征[J].地殼形變與地震,16(2):58-62.

Abdrakhmatov K Y.1996.Relatively recent construction of the TienShaninferred from GPS measurements of present-day crustal deformationrates[J].Nature,384(6608):450-453.

Molnar P.1988.Continental tectonics in the aftermath of plate tectonics[J].Nature,335(6186):131-137.