這里 長跑緣何成功

劉國棟

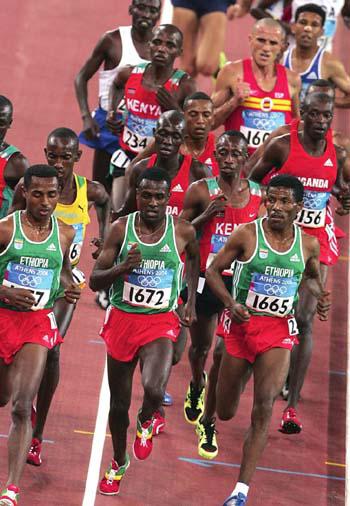

金秋9月,北半球迎來馬拉松的美好時節。肯尼亞著名選手基普喬格在德國柏林馬拉松比賽中以2小時01分40秒創造史無前例的好成績。與此同時,在北京馬拉松比賽中,肯尼亞近鄰埃塞俄比亞的選手取得男子組金牌,形成世界長跑比賽中肯尼亞選手和埃塞俄比亞選手唱對臺戲的獨特場面。

媒體早有對肯尼亞選手在世界長跑運動中成功的報道,但對埃塞俄比亞選手成功的研究則有欠深度。經過多年的探究,不少體育權威和醫療專家指出,埃塞俄比亞的長跑成功有地形和貧窮的影響,但更為重要的是他們的好成績來源于家族傳統、刻苦努力、精確計劃、適應環境和不斷創新。

家族傳統

海拔3000米以上的地形和較為艱苦的生活環境,可能是埃塞俄比亞長跑成功的原因,但長跑傳統占據著極其重要的位置。多次榮獲奧運會長跑冠軍的蒂魯內什·迪巴巴是讓自己的家鄉貝科吉感到自豪的姑娘。這位女英雄認為:“長跑是我們家族的傳統,也是我的職業,更是我人生娛樂的來源。”長跑使迪巴巴成了世界體育名人。

長跑傳統在迪巴巴的家族中流傳已久。姐姐埃杰加耶胡·迪巴巴獲得過奧運會長跑比賽的獎牌,妹妹根澤貝·迪巴巴獲得過世界青年越野賽冠軍,弟弟德杰內·迪巴巴也是世界著名中長跑選手,表親德拉圖·圖魯曾獲奧運會女子10000米比賽金牌,另一位表親貝克魯·迪巴巴也經常登上世界長跑比賽的領獎臺。

迪巴巴家族并不是貝科吉地區唯一的傳統長跑家族。世界紀錄保持者科內尼薩·貝克萊雖然出生于富裕家族,但對長跑有著發自內心的熱愛,曾多次獲奧運會金牌。貝克萊和迪巴巴成功的重要原因是遇到了埃塞俄比亞最為出色的長跑教練森塔耶胡·伊舍圖。迪巴巴說,伊舍圖知道圖魯和她有著家族的長跑傳統,于是鼓勵她參加長跑訓練。經過一段時間的考察,伊舍圖發現迪巴巴確實是一名可造就的長跑運動員。

一個家族在某一方面的成就突出會帶來連續的成功。2008年北京奧運會是伊舍圖教練職業的巔峰,他的弟子迪巴巴和貝克萊雙雙登上領獎臺。貝克萊在2010年受傷,2012年倫敦奧運會退居10000米比賽的第四名,但是同樣受教于伊舍圖的貝克萊的弟弟塔里庫·貝克萊為埃塞俄比亞獲得了10000米比賽的銅牌。此外,迪巴巴在世界田徑錦標賽和世界越野長跑比賽中也奪取了多枚金牌,多次將肯尼亞選手甩在后面。

刻苦努力

埃塞俄比亞運動員全身心投入到長跑中,格布雷塞拉西是一個讓人永不忘懷的長跑之王。在近20年的長跑生涯中,他多次獲得世錦賽、奧運會和其他重要比賽的冠軍。

格布雷塞拉西毫不掩飾地指出,他的成功秘訣有三:全身心投入,刻苦訓練,在比賽中盡自己的最大努力。而刻苦訓練所起的作用最大。“想在任何事業中獲得成功,刻苦努力最為重要。在遇到困難的時候絕不退縮,只有這樣,才能夠有堅強的意志。”這是格布雷塞拉西和生活在貝科吉的埃塞俄比亞長跑者遵循的法則。

為了生活,格布雷塞拉西開辦飯店、商業公司,進口汽車,建立體操館,多種經營滲透到埃塞俄比亞的不少領域,但是他堅持每天清晨長跑。在他看來,只要沒有退役,就將堅持下去。

一位埃塞俄比亞長跑者認為,平常和一般的訓練難度太小,太舒適,夜間在山坡上下奔跑是訓練的最佳時間段。為此,他夜間起床,街上很少見到人影,雖然清晨3點太早了。這個時候起床也是對運動員刻苦精神的考驗。一次訓練時,他患了傷寒,仍然在凌晨跑入森林。森林內溫度很低,為了出汗,他穿上兩件運動衫保暖。隊友問:“你這樣做是克服傷寒的好辦法嗎?”他爽快回答說:“這樣跑步總比在床上睡覺好。C羅如果患上傷寒肯定會休息,不參加比賽,但是埃塞俄比亞人會繼續工作。”

多少次,這位長跑者來到山頂,蹲伏下來,抱住前額,頭昏眼花。隊友再三勸他回家,但他仍然堅持跑下去。對于埃塞俄比亞的長跑運動員來說,感冒和傷寒是經常出現的。按照他們的土方法,重感冒時在鼻孔上塞進大蒜,也不間斷訓練,認為這樣可以更加強壯。這與科學道理似乎不相容,但他們就是愿意忍受痛苦,繼續下去,而不埋怨。

適應環境

多年來的宣傳給人們留下印象,似乎只要在肯尼亞或者埃塞俄比亞的丘陵地區接受一段時間訓練,就可以適應世界各地的比賽環境,取得優異成績,東非成為世界長跑圣地。

事實并不完全如此。埃塞俄比亞的長跑專家認為,在這里訓練無非是要提高適應能力,以應付世界各地的地理和氣候條件,比賽畢竟在世界各地而不是在埃塞俄比亞的訓練營地區舉行。英國記者跟隨著埃塞俄比亞運動員訓練一段時間發現,他們的長跑訓練機制非常先進,目標非常準確,重點之一就是教會運動員如何適應各地的比賽環境。

這位記者寫道:“凌晨3點15分,四周一片漆黑,在寒冷的空氣中,我呼出的氣很快變成薄霧。我的埃塞俄比亞朋友法希爾正在室外的水龍頭前洗臉。他的正式工作是在一家建筑工地當保安。對我不食其言,按時起床參加他們的長跑訓練,他感到吃驚。我們慢跑到一座教堂,然后默默地從山坡上跑下。我發現,如果跑步時不時看一下腳,而不是山頂,好像山頂的距離縮短了一些。經過一個小時的奔跑之后,法希爾停下來,然后緩緩跑回家中。他對我說:‘現在,你應當來個冷水浴,然后睡上一個好覺。你首先需要學會的是如何適應環境。”

這位記者回憶說:“有一次,周六清晨5點45分,光線不足,看對面的人還不甚清楚。我見到特科爾馬利亞姆,他的住所離這里有20公里。我問:‘你到這里干什么?他說:‘我來這里是為了這座山坡。他解釋說,這座山坡是奧運會5000米和10000米金牌得主蒂魯內什·迪巴巴經常訓練的地方。在埃塞俄比亞,人們對培養過名人的山丘特別信服,不少運動員經常前往格布雷塞拉西留下足跡的恩托托山地區訓練。”

此外,他們到這里訓練是看重這個地區的空氣質量。一位多次參加波士頓馬拉松比賽的運動員說,這些叢林的氣候條件與波士頓很相似,平常比埃塞俄比亞的其他地方冷一些。在這些地方訓練會感到冷和不適應,但能學會適應波士頓的自然環境。

選材嚴格

不少人認為,東非,特別是埃塞俄比亞,人人都是長跑的料,其實恰恰相反。在埃塞俄比亞,真正的長跑天才也是鳳毛麟角、百里挑一的人物。

社會的發展影響到埃塞俄比亞的長跑運動,現在已不是突然就會冒出一個長跑明星的時代,埃塞俄比亞的長跑訓練方式也從個人制過渡到教練制和俱樂部制。俱樂部帶有濃厚的商業氣息,培養出來的運動員能參加世界各地舉行的長跑比賽,獲得相當豐厚的利益,與俱樂部分享。讓運動員出類拔萃,俱樂部首先要嚴格選材。

在埃塞俄比亞,長跑后生加入俱樂部接受培養,必須經過嚴格測試比賽。有一次,一家俱樂部選拔3000米長跑人才。一位年輕人趕來時,發現已經有80人在排隊等候。他被告知,俱樂部只吸收測試賽中前三名的選手參加訓練,如果獲得第四名,那就明年再來。從當地俱樂部上升到地區俱樂部,再經過遴選,才能夠來到首都亞的斯亞貝巴,再經過一段時間的努力,才能夠參加國內外比賽,乃至登上領獎臺。

歐洲媒體認為,埃塞俄比亞長跑運動員的遴選制度非常先進,超過現在歐洲大多數國家。即使歐洲國家出現成千位年輕人爭取參加全日制長跑訓練,也難以造就世界聞名的長跑明星,因為選材體制和社會情況不同。所以,這樣的做法會在世界各地逐漸推廣。

從容面對

埃塞俄比亞在近幾十年里產生了無數長跑明星,而且這個成功會延續下去,因為年輕人中不斷涌現出高手,對長跑運動有更為深刻的認知。他們熱愛長跑,相信長跑能夠產生利益,但是不貪心,面對成功和失敗態度從容,奧運冠軍比基拉就是個典范。

1960年9月10日,在羅馬奧運會上,比基拉在一群馬拉松運動員身前領跑。緊隨其后的摩洛哥選手拉迪無論如何努力,總是趕不上赤足奔跑的比基拉。最終,比基拉以2小時15分獲得金牌,打破奧運會紀錄,將成績提高了將近8分鐘。本來,比基拉沒有入選埃塞俄比亞馬拉松代表隊,因為正選隊員生病,他才成了臨時替補隊員。

1969年,一場可怕的車禍造成比基拉身體癱瘓。他說:“成功的男人會遇到悲劇,這是上帝的意志。我獲得了奧運會金牌,這是上帝的意志,然后我遇到車禍。我像接受奧運勝利一樣接受這場車禍悲劇。”他的經歷顯示出埃塞俄比亞運動員的樂觀情緒和高尚精神境界。

吃好睡好

不少人將埃塞俄比亞在長跑運動中的成功歸結為基因、地形和赤貧的生活狀況。前兩個因素大多是科學家的觀點,有些道理。后一種因素表面上似乎有理,實際上是一種無知。埃塞俄比亞長跑運動員總是向外人解釋說,赤貧的人成為長跑高手是不可能的。長跑運動需要運動員付出極大的力量,訓練和比賽之后得到充分的休息,有吃有住是成才的起碼保證。

在亞的斯亞貝巴,一位熱愛長跑的理發匠說:“埃塞俄比亞人缺錢,如果有錢的話,我們能夠造就更多的長跑明星,但是參加長跑的絕對不是那些吃不上飯的人。”

對他們來說,吃飽飯是第一需求,然后是休息。雖然并不要求豪華的住所,但保證休息是俱樂部和教練必須考慮的問題。人們總是告知新來者,千萬不要在晨練之后到處閑逛耗費體力,要絕對保證休息。

精心安排

有人以為,埃塞俄比亞長跑運動員孤獨地在荒原上奔跑,一連幾個小時,像在傻練。其實不然,他們的訓練安排是精心設計的。

一位埃塞俄比亞長跑運動員說,我們坐兩個小時的公共汽車,練上幾個小時,再乘坐公共汽車返回住地,這種現象并不新鮮。埃塞俄比亞人不相信天才的說法,他們相信“適應”。只要有足夠的時間和正確的做法,人們就能在長跑運動中取得進步。許多教練和運動員經常研究環境與運動的正確結合,以便通過訓練得到最大的收益。比如,恩托托山的空氣沉重程度,空氣與森達法草原之間的關系;森林的寒冷與阿卡吉地區的熱度之間的相互作用,畢竟兩地的海拔高度差距約800米。乘坐公共汽車一連幾個小時,找一塊適應訓練的場地是一件尋常之事。環境是埃塞俄比亞人長跑成功的因素之一,那些不利的自然環境也為長跑者適應環境、發揮自身的積極作用,增加了對付困難的能力。

許多時候,埃塞俄比亞人的長跑訓練在森林中進行,在陡峭的山坡上掙扎,手抓樹根,跑步穿過扎人的荊棘灌叢,有時腿上和胳臂上流著血。有時候,他們在鬣狗經常大批出沒的地方訓練,遇到鬣狗時,他們就大笑起來,拿起石頭拋向鬣狗。為何選擇這樣的艱難之路訓練,一位教練指出:“這是我們精心計劃想出來的辦法,無非是告知運動員,不可能一開始就諸事順利,只有經過跌宕起伏,才能夠獲得成功。”

集體精神

表面上看,長跑是一項十足的個人運動。但是,從近些年埃塞俄比亞長跑狀況來分析,集體主義是成功秘訣之一。他們認識到:“一切都需要變革,必須向他人學習。”他們經常說:“單獨訓練僅僅為了健身。真正加入長跑隊伍,人人都需要向他人學習。”

大多數長跑者開始在鄉村訓練營接受訓練,然后參加城市里的俱樂部和管理團隊。單獨長跑就像吃獨食一樣,幾乎為社會所不能接受。在埃塞俄比亞,經常能夠看到長跑者排成一條線,一個人接在另一個人后面,像被一條隱形的線栓在一起進行同步跑。

在長跑訓練營中,GPS導航和測速儀器已成為大眾用品,不斷借來借去,在隊友中交換。在他們看來,用品大家分享,成績大家分享,成功的竅門也要大家分享,只有這樣的訓練和比賽才屬于最佳結果。