南陽新出土漢代畫像磚墓

□南陽市文物考古研究所

為配合基本建設,南陽市文物考古研究所在南陽衛校、南陽市十九中,陸續清理發掘了兩座漢畫像磚墓,出土了一批畫像磚。這兩座畫像磚墓的發掘,為我們研究南陽地區早期畫像磚墓的形制結構、葬制葬俗等提供了重要的實物資料。現將這兩座畫像磚墓簡報如下。

一、南陽衛校畫像磚墓

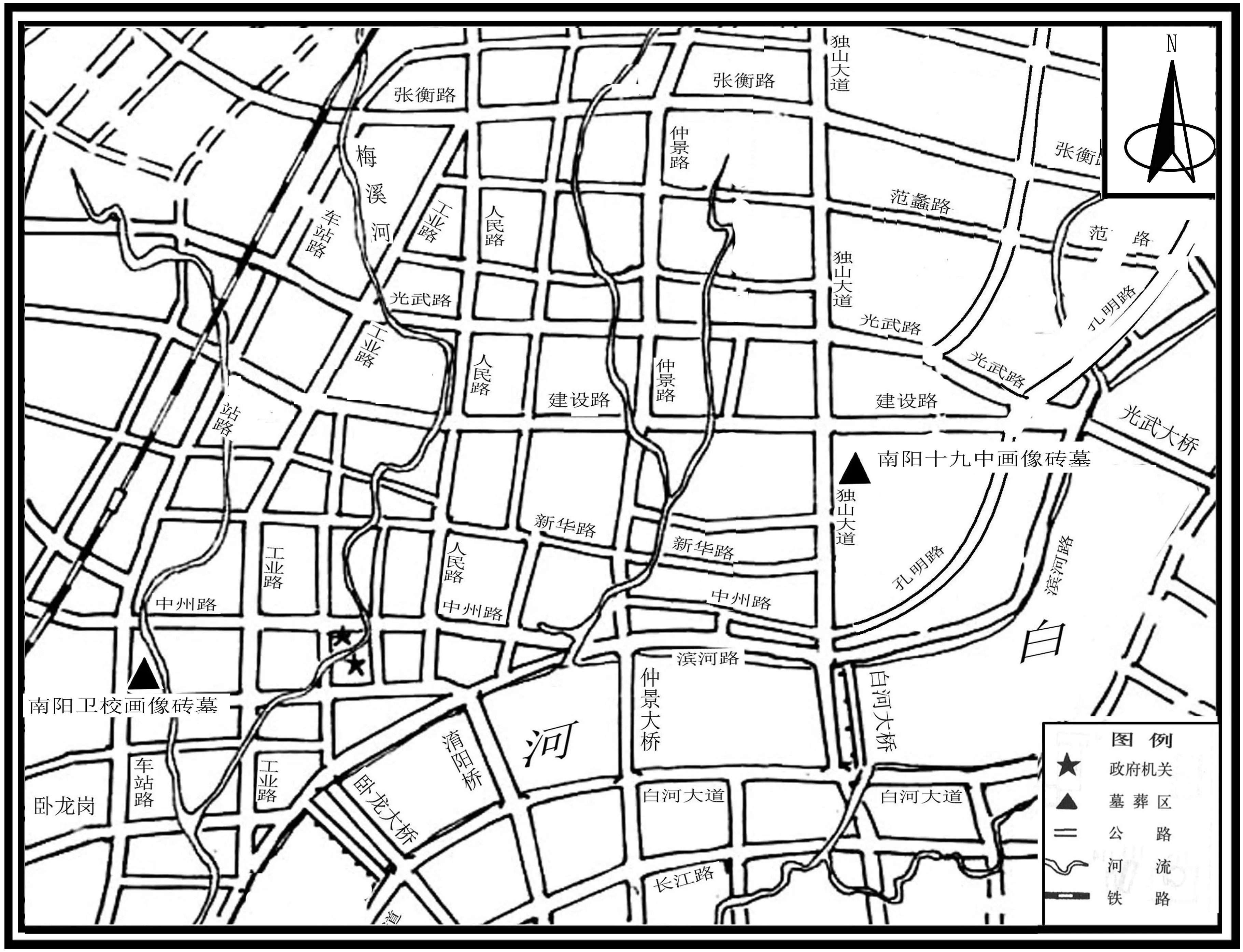

南陽衛校畫像磚墓,位于南陽市臥龍區車站路與中州西路交叉口東南角,東臨三里河。2011年6月,為配合南陽衛校辦公樓建設,南陽市文物考古研究所在此發掘了一座漢代畫像磚墓,編號M1。(圖1)

圖1 南陽市區漢畫像磚墓位置示意圖

1.墓葬形制。該墓為一座小型磚室墓,盜擾嚴重,墓室頂部已不存在。墓口距地表0.90米,南北長3.20米,東西寬2.40米,方向10°。該墓平面為長方形,由墓道、東西并列兩室及封門組成。坐南向北,北側墓道位置有障礙,未清理,情況不詳。

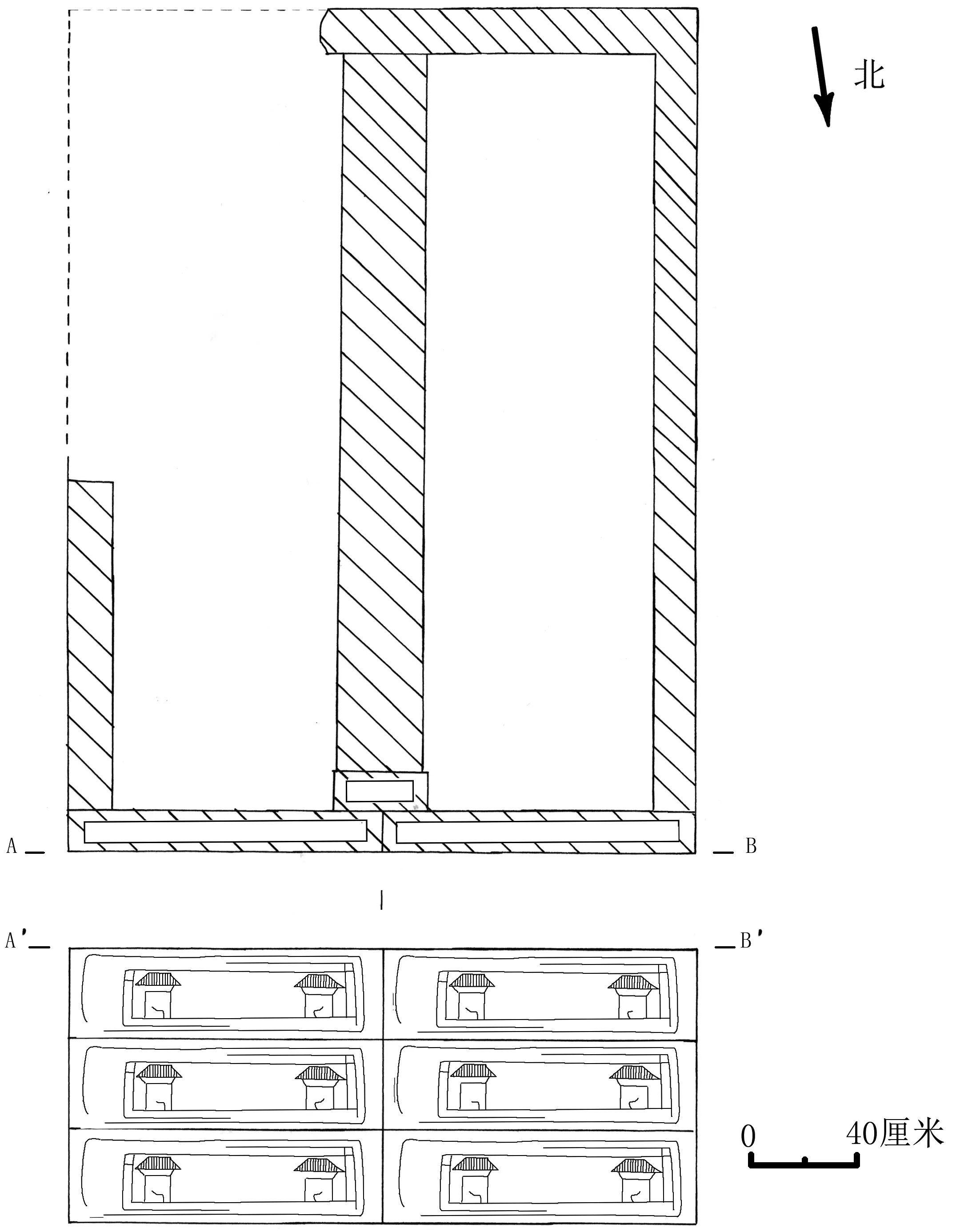

墓門位于封門與墓道之間。東西兩室外墻為兩側門柱,中門柱為1塊寬0.37米,高1.18米,厚0.16米的空心磚。墓門寬240厘米,殘高112厘米。其中東門內寬0.86米,西門內寬0.88米,均無門扉。墓門外為封門磚,由大型空心磚側放疊壓而成,現存空心磚6塊,東西墓門外各3塊,空心磚長1.18米,寬0.37米,厚0.16米。墓室位于封門南部,緊貼封門,由南北向的隔墻把墓室分為東、西兩室。東、西兩室墓壁均為單順磚錯縫平砌而成,隔墻為雙磚錯縫平砌。東室內寬0.86米,西室內寬0.88米,東西墓室內長均為2.88米。墓壁所用長方形小磚的規格為長0.32米,寬0.16米,厚0.05米。(圖2)

2.隨葬器物、畫像磚位置及內容。該墓盜擾嚴重,填土中散見少量的陶片,可辨器型有博山爐蓋、陶罐等,均為灰陶。該墓共用空心磚7塊,其中封門6塊,中門柱1塊,空心磚尺寸大小、畫像內容基本相同。

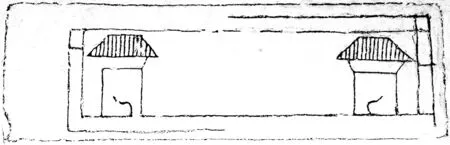

雙闕云氣紋 位于空心磚的正面。雙闕位于畫面的兩側,闕內飾云氣紋。闕是漢代一種較為常見的建筑物,一般在顯宦富豪的宅第、宮室、衙署以及城門的兩旁,以顯示權力的威嚴、門第的高貴。(圖3)

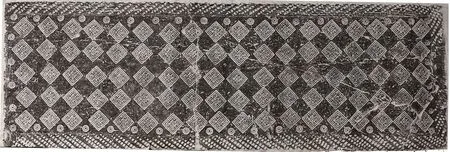

方格紋、圓點紋、窩紋 位于空心磚的背面,模印而成,畫面中心布滿數組方格紋、窩紋等,四周為圓點紋組成的平行短斜線。(圖4)

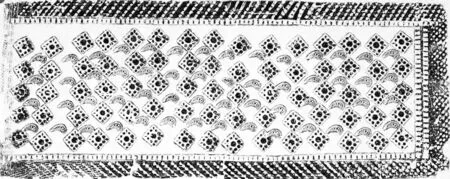

變形柿蒂紋 位于空心磚的兩側面,模印而成,中心為數組由一個方格變形柿蒂紋、兩個窩紋組成的圖案,外周為圓點紋組成的平行短斜線。(圖5)

二、南陽十九中漢代畫像磚墓

2012年8月,為配合南陽第十九中學新教學樓建設,南陽市文物考古研究所在此處發掘了一座漢畫像磚墓。該墓位于獨山大道與建設路交叉口東南角,編號M1。

圖2 墓葬平面圖和封門正視圖

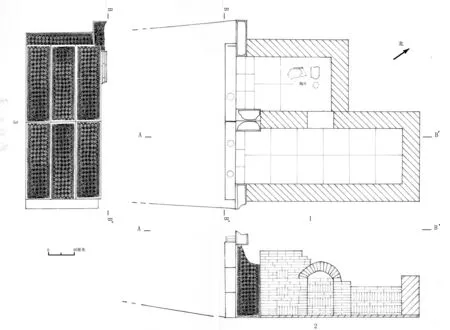

1.墓葬形制。該墓由墓道、墓門、主室及側室組成。方向215°。填土為黃褐色五花土,含沙量大,結構疏松。因建筑物阻擋,墓道只清理了北部靠近墓門的一部分。

墓道呈長方形,南北長1.14米,寬2.64米~2.82米,斜底,較光滑,坡度10°。墓門寬2.86米,殘高1.30米,由6塊封門磚、4塊門柱磚、1塊殘門楣磚及若干小條磚組成。封門、門柱及門楣磚均為長方形空心畫像磚。封門磚上殘留若干小條磚。墓門北部為主室和側室。主室在東,側室在西。兩室間有券門相通,券門寬0.40米、高0.66米。主室長2.82米,內寬0.84米,側室長1.72米,內寬0.82厘米,墓室通寬2.44米。墓壁砌法是先用小條磚平磚順砌2~7層,然后采用二順一丁的砌法,壁磚規格為長0.26米,寬0.13米,高0.03米。主室和側室皆用規格為長、寬均為0.4米的方磚鋪地,每塊方磚上均壓印有6行6列變形柿蒂方格紋。墓室上部殘損,頂部情況不明,現存墓室殘高約0.60米,隔墻南端殘高1.0米。 (圖6)

2.隨葬器物及畫像磚位置、內容。該墓盜擾嚴重,隨葬器物甚殘,質地均為泥質灰陶,且出于墓室填土,可辨器型有鼎、壺、盒、倉、灶等。該墓墓門、封門處殘存的畫像磚11塊,這些磚大小、形制相同,畫像內容也基本相同,均為長方形空心畫像磚,規格長1.18米,寬0.38米,高0.16米。畫像磚的正、背兩面及側面有畫像。

門闕獸斗 空心磚的正面。淺浮雕。在菱形相連圖案構成的長方形框內,兩端各有一門闕。門闕內浮雕云氣圖案。左側門闕外側有一株常青樹。門闕之間一熊居中,正面站立,弓步立掌,伸出兩臂力拒左右兩獸。其左一獸似虎,昂首翹尾,張開大口,做奔走狀,咆哮而來;其右一獸似牛,俯首弓身,雙角豎起,做奮力前抵狀。(圖7)

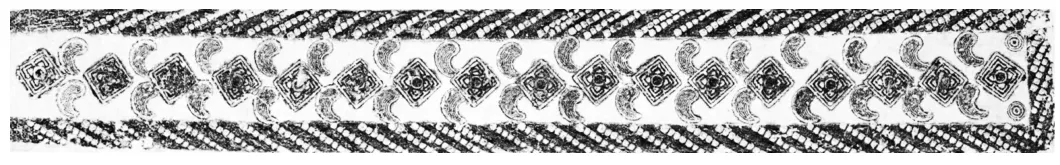

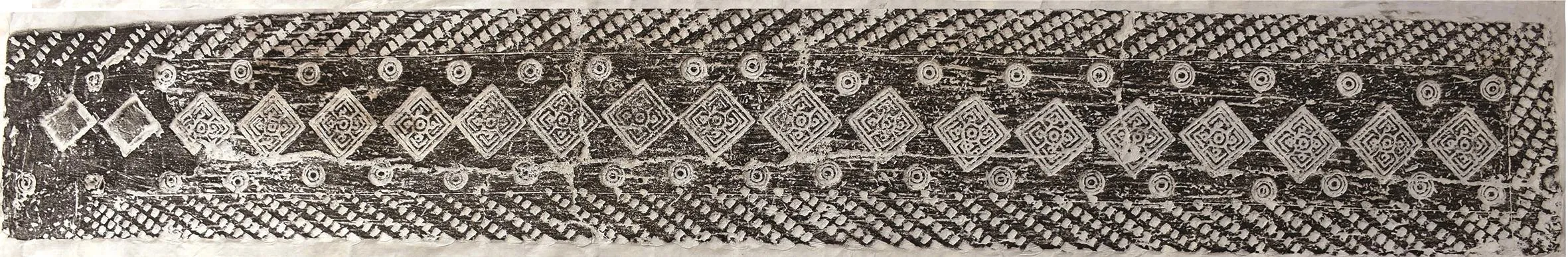

變形柿蒂方格紋、兩行重環紋及兩行瓦壟紋 空心磚的背面。畫面中心用小模壓印多組五行變形柿蒂方格紋,周邊為兩行重環紋及兩行由圓點組成的瓦壟紋。(圖8)

變形柿蒂方格紋、兩行重環紋及兩行瓦壟紋 空心磚的側面,兩個側面紋飾相同。畫面中心壓印一行變形柿蒂方格紋,四周為兩行重環紋及兩行由圓點組成的瓦壟紋。(圖9)

另外,主室和側室鋪地方磚,正面也壓印有6行6列變形柿蒂方格紋。

三、墓主身份與時代

南陽的漢畫像磚墓集中分布在新野、淅川等地區,南陽市區內的漢畫像磚墓則相對較少,因此南陽衛校、十九中兩座畫像磚墓的資料顯得尤為珍貴,墓葬雖然盜擾嚴重,但它們的墓葬形制均保存了下來,這為我們判斷這些空心磚墓的時代以及墓主身份提供了一定的參考價值。

圖3 雙闕云氣紋

圖4 方格紋、圓點紋、窩紋

圖5 變形柿蒂紋

1.墓葬時代。南陽十九中M1的墓葬形制與新野樊集A型Ⅱ式墓[1]相同,用方形花紋磚鋪地則與南陽一中M3、M9、M10相似[2]。新野樊集A型Ⅱ式墓的年代約為西漢中期偏早。南陽一中上述三墓的時代均為西漢晚期后段。綜合判斷,南陽十九中M1的年代約為西漢中期或稍晚。

南陽衛校M1為長方形小型磚室墓,墓壁為小磚順縫平鋪砌筑而成,封門用畫像磚封堵,其墓葬形制與新野樊集吊窯M23[3]7基本相同,所用畫像磚的形制、花紋如方格紋、圓點紋、窩紋等與新野、淅川[3]246也基本一樣。綜合判斷,該墓的時代應同為西漢晚期或稍早。

2.墓主身份。關于墓主身份,很多專家、學者對南陽地區漢代畫像磚墓墓主身份做過探討。漢代畫像石、畫像磚墓墓室的布局正是墓主生前住宅在地下的反映,一般認為“大多數墓主在生前是有品秩的,其品秩大約是太守至縣令,其中大部分應是縣令、縣令級官吏及世代襲爵的官宦人家,還有少數應為巨富之家”[4]。綜合這兩座畫像磚墓的形制、規模,我們認為這兩座墓墓主也應為中小地主階層,或者是一般平民,十九中M1墓主的身份稍高,而衛校M1的墓主身份相對較低。

3.畫像磚制作特點。南陽市區發掘的這兩座畫像磚墓中的空心磚,在制作技法方面,淺浮雕畫面與新野樊集畫像磚墓出土的相似;小模壓印的畫面則與南陽市南部的鄧州、新野、唐河等地出土的畫像磚相近,它們可能都是受到了鄭州、洛陽等地區畫像磚的影響。

總之,這兩座畫像磚墓的發掘,不僅為南陽市區漢畫像磚墓的研究增添了新的資料,同時也為探討南陽地區早期畫像磚墓的起源、研究漢代歷史文化提供了重要的實物資料。

圖6 十九中M1平剖面圖

圖7 門闕獸斗

圖8 變形柿蒂方格紋

圖9 變形柿蒂方格紋、重環紋

發掘:李長周 范 海 魏曉東蔣宏杰 喬保同等

整理:李長周 燕 睿 喬保同

執筆:李 翼 李長周 喬保同