發展“兒菜”對精準脫貧政策實施途徑研究

路 杰 王曉松

宿州職業技術學院基礎教學部 安徽宿州 234101

一、“兒菜”產業發展意義

“兒菜”產業發展優勢明顯:1、與四川省當地“兒菜”[1]產業相比,皖北地區“兒菜”屬于反季節蔬菜產業,由于提前上市得到較高的產值;2、“兒菜”品種屬于較易成活的十字花科芥菜品種,操作簡單,好打理,不占用青壯年勞動力;3、產量大,正常年景下每畝產量可以有4500-8000斤不等,遠遠高于當地傳統的農作物產量;4、“兒菜”具有很好的藥用價值,是很好的藥食兩用蔬菜等,優點還有很多,僅“兒菜”產值大一項,就對較貧困地區的農戶幫助極大,畢竟國家對于貧困地區的群眾要求是:先脫貧、后致富。基于上述眾多優勢,種植“兒菜”對于皖北地區貧困村精準脫貧[1]政策落實具有十分重要的很現實意義,對貧困戶盡早脫貧致富具有很好地推動作用。

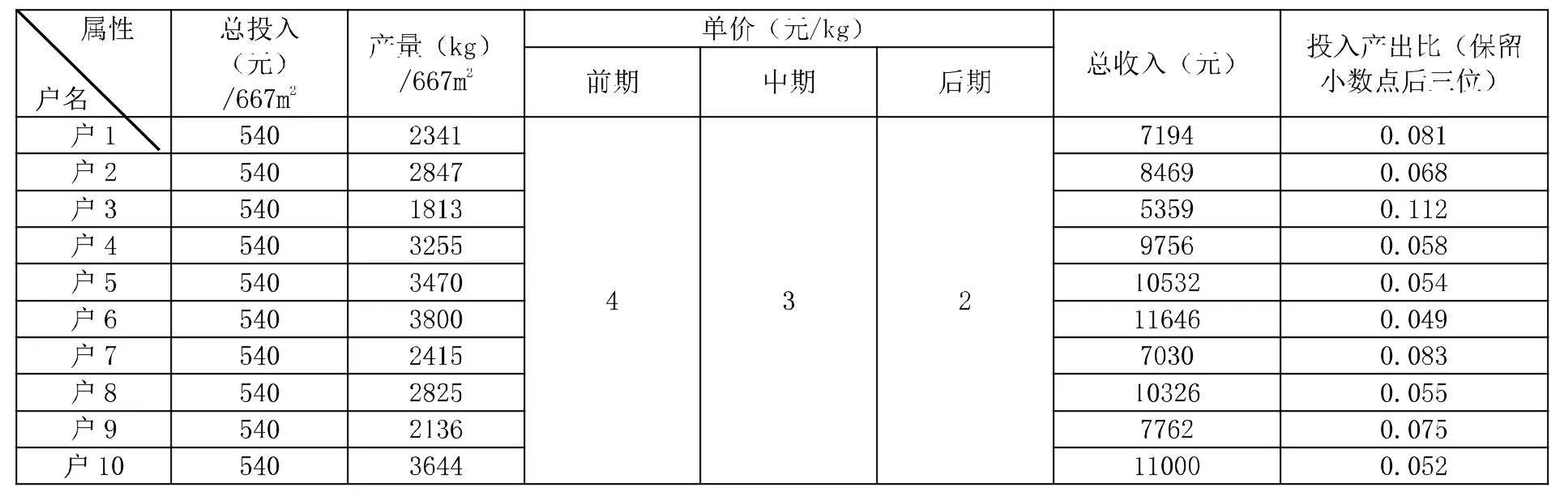

表1 南海行政村“兒菜”三年平均產銷表(數據保留整數)

二、“兒菜”產業發展的經濟效益分析

為更清晰地表述“兒菜”產業發展和傳統農作物經濟效益性,引入投入產出比[2]公式:

其中,R指投入產出比,K為投資總額,1N為項目壽命期內年增加值得總和,由上式可以得出

N值越大項目經濟性越好。

利用投入產出比進行經濟效益對比是較準確較快捷的分析法。

(一)“兒菜”產業投入產出比分析。

“兒菜”種植早期只在四川有,但近期由于種植技術的不斷提高,安徽、浙江等地相繼都有種植,但僅限于長江中下游及附近區域,江北區域鮮有種植和食用,這是皖北地區引入“兒菜”種植的良機。“兒菜”在四川當地上市時間為11月到第二年的3月前后,而皖北地區“兒菜”上市時間為10月到12月[3],提前一個月上市,這一個月“兒菜”市場價格比是四川上市前期價格的5-7倍。由于皖北地區地理位置的優越條件,在氣溫、濕度、光照和土壤礦物質結構都十分利于“兒菜”生長條件[4、5]。

下面用統計表格展示出“兒菜”2015年、2016年2017年連續三年在皖北地區蕭縣南海行政村投入產出比:投入/667m2、產量/667m2、前期(10月8日-10月 18日)單價、中期(10月19日-10月31日)單價、后期(11月-售罄)單價、總收入等。

由表1可以得出結論(不考慮天災):“兒菜”產業投入產出比很小,表明該項目經濟效益非常高。

(二)傳統產業產值比較。

皖北地區以傳統種植為主,小麥、玉米、大豆等,以宿州市為例,由2015年、2016年、2017年宿州市統計年鑒和蕭縣南海行政村提供的數據分析。

由表3可以分析出該地區傳統農業種植的投入產出比較大,與表1對比其經濟效益差基本在5-7倍。

表2 各戶前、中、后三期三年來平均銷售量表(佐證表1總收入)

表3 蕭縣地區傳統農作物小麥、玉米平均數據表(數據保留整數)

三、“兒菜”產業對皖北地區進行精準脫貧[3]政策實施途徑分析

通過以上3個表格的分析,可以明顯得出一個結論,即“兒菜”產業發展對貧困村貧困戶的經濟增收助力明顯,對國家精準脫貧政策是一項十分有利的工作。

(一)基于“兒菜”產業投入產出比較小提倡政府在政策上給予支持。

政策扶持是給予貧困戶乃至普通村民最大的信心保證,是發展農業項目的最好渠道,能最大程度地調動群眾積極性和廣泛地宣傳力度。

(二)基于“兒菜”產業投入產出比較小鼓勵家庭農場和蔬菜類專業合作社率先試點發展。

對于小型家庭農場和蔬菜類專業合作社,國家政策上要給予一定的扶持,主要考慮是因為這可以帶動當地群眾的積極性,最好的宣傳就是讓群眾親眼看到經濟效益的提高。這樣可以一方面鼓勵了群眾種植“兒菜”的積極性,另一方面也推動了國家精準脫貧政策的實施,這是相輔相成的。

(三)基于“兒菜”產業投入產出比較小激勵村干部和黨員帶頭種植。

村落是個特殊而又廣泛的集體,村干部的影響力是非常大的,激勵村干部和黨員群眾種植“兒菜”,能最大程度的調動群眾參與到此項利國利民的經濟項目中去。

四、總結

“兒菜”種植經濟效益極大,能使貧困村貧困戶盡快脫貧的好途徑之一,也是推動國家精準脫貧政策實施的好方法之一。種植“兒菜”不僅時間周期短(僅三個月),而且經濟效益高,可操作性強,在精準脫貧政策實施中具有較廣泛的現實意義。