一個生活化的探究實驗及啟示:生物膜活性對離子通過的影響*

徐 彤 曹燕波

(無錫市輔仁高級中學 江蘇無錫 214123)

1 問題的提出

高中生物學教材中有“動、植物細胞膜具有選擇透過性”的內(nèi)容。對這一核心概念的解析中,各種教材中主要列舉了2個實驗:一是成熟植物細胞由于吸水或失水而發(fā)生的質(zhì)壁分離和質(zhì)壁分離復原現(xiàn)象,另一個是哺乳動物紅細胞吸水漲破現(xiàn)象[1]。前者屬于成熟案例,在實際教學中能夠取得較好的觀察效果,可是后者卻由于細胞 “個頭小”“顯微鏡下的形態(tài)變化不易被觀察”等缺點在實施時效果不夠理想。在組織學生開展研究性學習過程中,筆者采用了一種更簡易、更貼近學生生活實際的實驗技術——腌咸蛋。

作為一個“超級”動物細胞,鳥卵有卵殼、卵殼膜、卵黃膜幾種阻隔物質(zhì)進出的結構。其中卵殼堅硬,保護作用強,上有許多小孔能夠保證鳥卵發(fā)育過程中所需的空氣流通,因而對離子進出具有全透性[2];卵殼膜薄、雙層,在卵的鈍端(大頭)2 層膜之間常形成一個小氣室,為胚胎發(fā)育提供氧氣。曾經(jīng)有研究者將卵氣室所在部位的部分蛋殼去除,制作成一個簡易的滲透作用裝置[3],也有研究者用實驗證明蛋白質(zhì)不能通過雞蛋膜[4]。所以可以將鳥卵的殼膜作為一層“選擇透過性膜”對待。

生活中很容易觀察到一種現(xiàn)象,如果用水彩筆涂熟的雞蛋,顏色在不長的時間里就可以透過“殼”“膜”,滲透到蛋白層。顏料分子不是離子,而是不同分子量的大分子有機化合物,正常情況下染料大分子應該不能進入活卵細胞,這也可以作為卵膜選擇透過性被破壞的佐證。作為生物膜,殼膜在被破壞前、后選擇透過性發(fā)生了怎樣的變化?筆者選擇了氯化鈉溶液進行研究。

2 原理分析

原理1:不同的環(huán)境條件下,例如高溫、pH過高或過低都會破壞膜的活性。以高溫環(huán)境為例,高溫下蛋白質(zhì)會出現(xiàn)變性,導致有活性的殼膜喪失選擇透過性。所以說,在控制外界離子進入蛋體方面,生卵與熟卵最大的不同應該是殼膜選擇透過性的差異。通過對業(yè)內(nèi)人士走訪了解也證實了上述想法:生卵的蛋清如果沒有腌制到一定時間是不太咸或沒有咸味的;而熟卵腌制不久就會變咸。

原理2:咸蛋的咸味,主要來自于腌制液中的離子(鈉離子、氯離子)。

食鹽是腌制咸蛋最常用的材料,當Na+和Cl-進入蛋體,會引起蛋清和蛋黃出現(xiàn)咸味。

3 實驗研究過程

3.1 實驗設計要點

3.1.1 選材 選擇家常食材中體積較小的鵪鶉蛋作為實驗材料,這樣可以縮短實驗周期。使用“雪花鹽”,250 g/袋,江蘇省金橋鹽化集團古淮制鹽有限公司生產(chǎn)(氯化鈉含量大于98.5%)。

3.1.2 處理方法 將蛋體充分浸泡在一定濃度的腌漬液中。設立“開水煮熟”(電磁爐高溫水煮處理)的蛋體作為對照組,比較2種狀態(tài)生物膜的功能特性。

3.1.3 檢測 選擇2種測定Na+濃度變化相結合的方法,分析比對了解離子通過不同生物膜的特點。

1)定性測定。采用實驗者口嘗蛋白咸味的方式。根據(jù)實驗者口感對蛋白樣品咸度作出評價,評價指標使用“無咸味”“有咸味”。為減小測定誤差,實驗者每次口嘗前都使用清水漱口。

2)定量測定。采用的是“凱氏定氮法”,測定Na+的含量。 分別選擇 2 h、12 h、30 h、48 h、72 h 等5個時段,每組隨機取3個樣品的蛋白進行測定。

3.1.4 腌漬液濃度 將氯化鈉腌漬液濃度設為15%。預實驗中發(fā)現(xiàn),當設置18%的食鹽腌漬溶液時,經(jīng)歷48 h后,生卵組蛋白約有一半出現(xiàn)咸味,熟卵組則全部出現(xiàn)咸味;而10%的食鹽腌漬液48 h內(nèi)生卵組只有個別出現(xiàn)咸味。

3.2 實驗材料 生、熟2種鵪鶉蛋若干、氯化鈉、小燒杯、煮鍋、量筒、天平、蒸餾水、凱氏定氮法實驗相關用具等。

3.3 實驗操作流程

3.3.1 預實驗 取大小相近的鵪鶉蛋(實驗個體的蛋殼需完整,無破裂)一分為二,將其中一半通過電磁爐煮沸3 min,并自然冷卻。將這2組分別用約18%、10%的食鹽溶液充分浸泡腌漬,時長都為48 h。實驗結束后,分別品嘗蛋白咸味情況。具體結果略。

根據(jù)預實驗結果推測,熟卵出現(xiàn)咸味的平均時間較生卵早。考慮到鵪鶉蛋蛋體偏小,為了更準確地檢測出熟卵開始變咸的大致時間,將氯化鈉腌漬液濃度設為15%。在取樣時間間隔上設定為“前緊后松”,即實驗前2 d尤其是最初一段時間取樣間隔時間較短,越往后間隔時間則越長。初步設定為1 h、2 h、4 h、6 h、9 h、12 h、15 h、18 h、20 h、24 h、30 h、36 h、48 h、60 h、72 h 共 15 個取樣時間。

3.3.2 材料準備 以5枚為一組分別設置生、熟實驗組(圖1)。配制15%的氯化鈉溶液,備用。

圖1 設置生卵、熟卵實驗組

3.3.3 腌制 根據(jù)預先設定的取樣時間間隔設置多組,編號。將鵪鶉蛋置于燒杯內(nèi),并向燒杯中倒入相同體積15%氯化鈉溶液,保持蛋體始終浸泡在溶液中。實驗溫度為室溫。

圖2 將生卵、熟卵分別浸泡在相同濃度的氯化鈉溶液中

3.3.4 取樣檢測

1)每次從腌制液中取出生卵后,都使用電磁爐沸水煮沸3 min。

2)將同一取樣時間的生、熟2組分別去殼、暴露卵黃,并進行包括蛋白咸度在內(nèi)的比對。

圖3 生、熟卵取樣樣品對比

3)結合定性測定與定量測定2種方式,了解腌漬液離子滲入蛋體情況。

3.4 實驗現(xiàn)象及結論

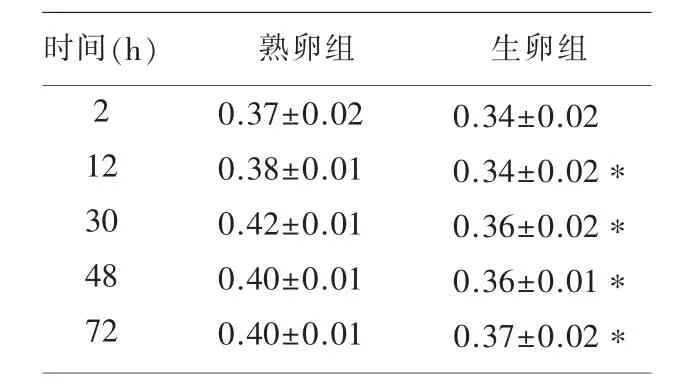

實驗現(xiàn)象1:實驗者對蛋白進行口嘗定性測定結果記錄(部分)如表1。

表1 對蛋白進行口嘗定性測定結果

約6 h后熟卵組多數(shù)個體的蛋白會出現(xiàn) “變咸”,即腌制液離子明顯進入蛋體內(nèi)。從12 h生卵組陸續(xù)開始出現(xiàn)變咸個體,至30 h后比例有所擴大。盡管實驗者嘗味準確度存在一定誤差,但2種卵開始變咸所需的時間卻存在明顯差異。

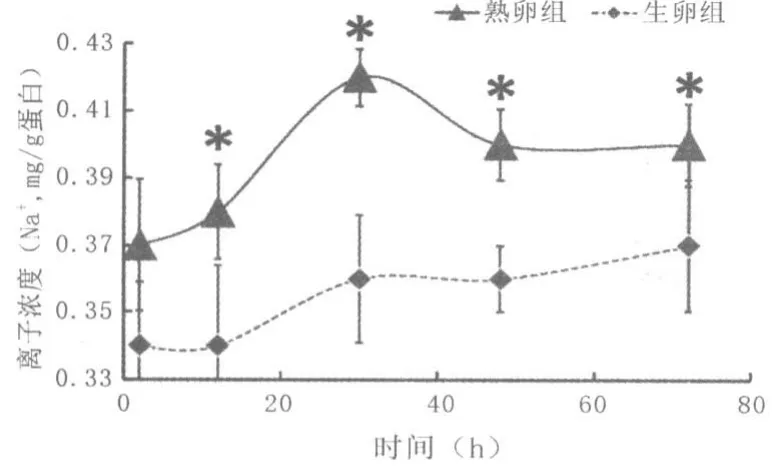

實驗現(xiàn)象2:Na+定量測定顯示,72 h內(nèi)相同時段內(nèi)熟卵內(nèi)的Na+含量始終較生卵高。生卵在30 h左右開始明顯升高(與口嘗蛋白有咸味兒基本一致),后來一段時間則變化不明顯。數(shù)據(jù)見表2,繪制成坐標曲線見圖4。

表2 2組卵在不同時間點時含有 Na+的濃度(每 g蛋白中 Na+的mg數(shù))

圖4 蛋清中Na+濃度的變化

實驗結論及分析:熟卵組更容易變咸。原因可能與熟卵殼膜的選擇透過性喪失有關。而生卵殼膜對腌制液中Na+離子的擴散具有明顯的“限制作用”,即具有一定的“選擇透過性”。

4 實驗拓展

最初進行這項研究性學習課題的時候,只是想驗證一下“有活性的殼膜是否真的會像細胞膜那樣具有選擇透過性”。在查閱資料、設計實驗方案的過程中發(fā)現(xiàn),制約腌制液離子進入蛋體的因素遠不止“是否喪失膜的選擇透過性”一種,例如發(fā)現(xiàn)在高濃度氯化鈉溶液中浸泡一段時間后不論生卵組還是熟卵組,蛋體的總質(zhì)量基本不變。

根據(jù)調(diào)查獲得的資料,學生還陸續(xù)設定了一些其他的研究目標,例如生卵、熟卵哪種的蛋黃更容易腌出“油”?腌制多長時間蛋黃會出油?工廠生產(chǎn)咸蛋過程所使用的其他輔料(如白酒)有什么功能?用鹽外包的“干腌”與用濃鹽水“濕腌”哪個腌制效果更好?

5 由本實驗帶來的啟示

用腌咸蛋研究細胞膜的選擇透過性是一種源自生活的實例。由于實驗材料容易獲得,實驗操作簡便易行,實驗現(xiàn)象直觀明了,對學生來說易學易做易懂,因而有助于學生鞏固對細胞膜選擇透過性的認知,對于提高學以致用的生物學素養(yǎng)有著獨特的作用。

實踐表明,凡能與日常生活聯(lián)系密切的實驗材料和研究課題都能最大限度地激發(fā)學生的探究欲望和學習熱情,在生物學教學中類似的例子還有很多。例如相對于制作“(由于雜菌污染)沒法吃”的腐乳,學生似乎更愿意制作“可以吃的”各種果酒。在“果酒的制作”實驗中,如果教師在提供實驗基本原理介紹的同時,多講一句“果酒的稱謂完全取決于釀酒的材料”,并布置學生利用課余時間在家自主完成其他材料的釀酒嘗試,一定會有意外的收獲。教師還可以組織學生利用學到的有機物鑒定方法,嘗試對自己熟悉的食物或飲料進行成分鑒定分析。循著這種思路,如果能帶領學生自己嘗試制作酸奶、做泡菜一定能吸引學生更積極主動地學習相關的生物學知識。

新課程改革倡導探究學習,提倡學生積極嘗試資助學習課題研究。這些課題既要圍繞核心概念,又要盡量與學生的生活相聯(lián)系。針對學生對于“夏季晴朗的中午,植物葉片光合作用強度下降與葉表皮氣孔關閉的相關性”缺乏直觀認識,教師可以給予積極的引導,鼓勵學生設計相應的實驗課題,例如“蠶豆葉表皮細胞控制水分進出功能研究”。針對問卷調(diào)查顯示,學生對豌豆遺傳實驗學習上最大的困難是沒見過豌豆花的結構,可以確定“豆科植物的有性生殖”的課題研究,內(nèi)容包括解剖觀察豌豆花(或者其他豆類花)、人工“去雄”、“人工授粉”“套袋”等實驗內(nèi)容。

科學需要研究,在一次次的嘗試和失敗中學生才有可能真正理解事物的本質(zhì)與聯(lián)系,才能將提升學生的科學素養(yǎng),培養(yǎng)其科學探究的能力落在實處。在實驗教學中,如何使學生實驗更加生活化,更貼近學生的實際和適應未來的需求,值得不斷探索。

感謝:感謝江南大學食品系陸乃彥副教授及實驗團隊提供蛋白樣品中Na+濃度的定量檢測,王小元教授給予的相關生物學原理的分析和提示,以及輔仁高中沈唯軍博士對數(shù)據(jù)處理的大力支持。